Chapitre 112 – Craniopharyngiome

Plan de chapitre

ITEM 299 – Tumeurs intracrâniennes

ITEM 53 – Retard de croissance staturopondérale

ITEM 100 – Céphalée inhabituelles aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Tomodensitométrie cérébrale

– B. IRM cérébrale

Situations de départ

- 13 Vomissements.

- 21 Asthénie.

- 26 Anomalies de la croissance staturo-pondérale.

- 113 Puberté précoce ou retardée.

- 118 Céphalée.

- 138 Anomalie de la vision.

- 226 Découverte d’une anomalie du cerveau à l’examen d’imagerie médicale.

- 327 Annonce d’un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 299 – Tumeurs intracrâniennes

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Principaux types et localisations des tumeurs intracrâniennes* | Savoir distinguer : tumeur primitive/secondaire, de l’encéphale/des annexes, bénigne/maligne, fréquente/rare, sus-/sous-tentorielle. | |

| Définition | Tumeurs primitives intracrâniennes : SNC et annexes* | Connaître la distinction entre tumeur provenant du SNC et tumeur provenant de ses annexes | |

| Définition | Connaître les principaux types histologiques des tumeurs cérébrales* | Méningiome et adénome hypophysaire, tumeurs gliales de bas grade et de haut grade (glioblastome), métastases | |

| Prévalence, épidémiologie | Tumeurs primitives intracrâniennes : différents types* | Connaître les principaux types de tumeurs primitives intracrâniennes et leur origine | |

| Diagnostic positif | Formes et symptômes cliniques* | Connaître les principaux tableaux cliniques devant faire évoquer une tumeur intracrânienne | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie devant une tumeur intracrânienne de l’adulte | Le scanner et l’IRM sans et avec injection permettent d’évoquer le diagnostic de tumeur mais l’IRM est plus performante pour le diagnostic et le bilan préopératoire | |

| Diagnostic positif | Tumeurs secondaires intracrâniennes : recherche du cancer primitif | Décrire la recherche systématique de cancer primitif à effectuer devant une métastase cérébrale | |

| Identifier une urgence | Savoir évoquer une HTIC, une épilepsie chez un patient porteur d’une tumeur intracérébrale* | Connaître les deux principales urgences (HTIC, épilepsie) révélant ou compliquant l’évolution d’une tumeur cérébrale | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les principes de la prise en charge de l’HTIC et de l’épilepsie chez un patient porteur d’une tumeur intracérébrale* | ||

ITEM 53 – Retard de croissance staturopondérale

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Croissance normale de l’enfant* | |

| Diagnostic positif | Retard de croissance staturo-pondérale* | |

| Diagnostic positif | Retard pondéral isolé ou antérieur au retard statural* | |

| Diagnostic positif | Retard statural prédominant* | |

| Examens complémentaires | Examens radiologiques permettant de déterminer l’âge osseux |

ITEM 100 – Céphalée inhabituelles aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une céphalée aiguë et une céphalée chronique* | ||

| Identifier une urgence | Connaître les principales causes de céphalées nécessitant une prise en charge en urgence et leur présentation clinique* | À début brutal, à début progressif | |

| Étiologie | Énoncer les principales causes de céphalée aiguë et les caractéristiques cliniques propres à chacune* | ||

| Étiologie | Énoncer les principales causes de céphalée chronique (épisodique ou quotidienne) et les caractéristiques cliniques propres à chacune* | Chez l’adulte et l’enfant | |

| Étiologie | Énoncer les principales causes des céphalées récentes d’aggravation progressive et les caractéristiques cliniques propres à chacune* | ||

| Identifier une urgence | Discuter l’indication d’une hospitalisation et d’une ponction lombaire devant une céphalée aiguë en connaissant la pertinence de cet examen* | ||

| Prise en charge | Savoir mettre en route un traitement des céphalées aux urgences* | ||

| Examens complémentaires | Indication et pertinence de l’imagerie devant une céphalée aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de traitement et de prise en charge des céphalées primaires en dehors du contexte de l’urgence* | ||

I. Généralités

Le craniopharyngiome est une tumeur bénigne, d’origine épithéliale, à croissance lente, sus-tentorielle, localisée dans les régions sellaire et suprasellaire. Son pic de fréquence est à l’âge pédiatrique entre 5 et 15 ans, mais il existe des révélations à l’âge adulte. Le mode de révélation d’un craniopharyngiome est varié : céphalées et vomissements dans le cadre d’une hypertension intracrânienne, troubles visuels secondaires à une compression du chiasma par la tumeur, ou troubles hormonaux : retard statural (lié à une insuffisance de sécrétion de l’hormone de croissance) et/ou diabète insipide, cassure de la courbe de croissance.

Le traitement est en premier lieu chirurgical, complété parfois en cas de résidu tumoral par une radiothérapie. Il n’existe pas d’indication de chimiothérapie. L’évolution est marquée par un panhypopituitarisme séquellaire.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’IRM est l’examen de référence pour l’exploration de la région hypothalamo-hypophysaire et l’IRM est indispensable au bilan préopératoire pour préciser l’extension de la lésion.

La tomodensitométrie cérébrale est parfois réalisée en urgence en cas d’hypertension intracrânienne, si l’IRM n’est pas disponible.

Les récidives sont fréquentes, nécessitant une surveillance clinique et radiologique par IRM prolongée.

Les radiographies du crâne n’ont aucune indication.

III. Sémiologie

A. Tomodensitométrie cérébrale

La TDM montre classiquement un syndrome de masse dans la selle turcique et/ou suprasellaire, associant typiquement des calcifications, des lésions kystiques et des lésions tissulaires (figure 112.1). En cas d’hydrocéphalie, il existe une dilatation ventriculaire avec des plages d’hypodensités périventriculaires, correspondant à des troubles de résorption transépendymaire du liquide cérébrospinal.

Fig. 112.1 Tomodensitométrie cérébrale. Craniopharyngiome.

Masse kystique calcifiée. Dilatation des cornes temporales des ventricules latéraux avec hypodensités périventriculaires traduisant une hydrocéphalie.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. IRM cérébrale

L’IRM est réalisée sans et après injection de produit de contraste. Elle précise les rapports anatomiques de la tumeur ; l’hypophyse n’est pas visible. Les calcifications sont plus difficiles à visualiser en IRM qu’en TDM ; la composante kystique est unique ou multiple, la composante charnue se rehausse après injection de gadolinium (figure 112.2).

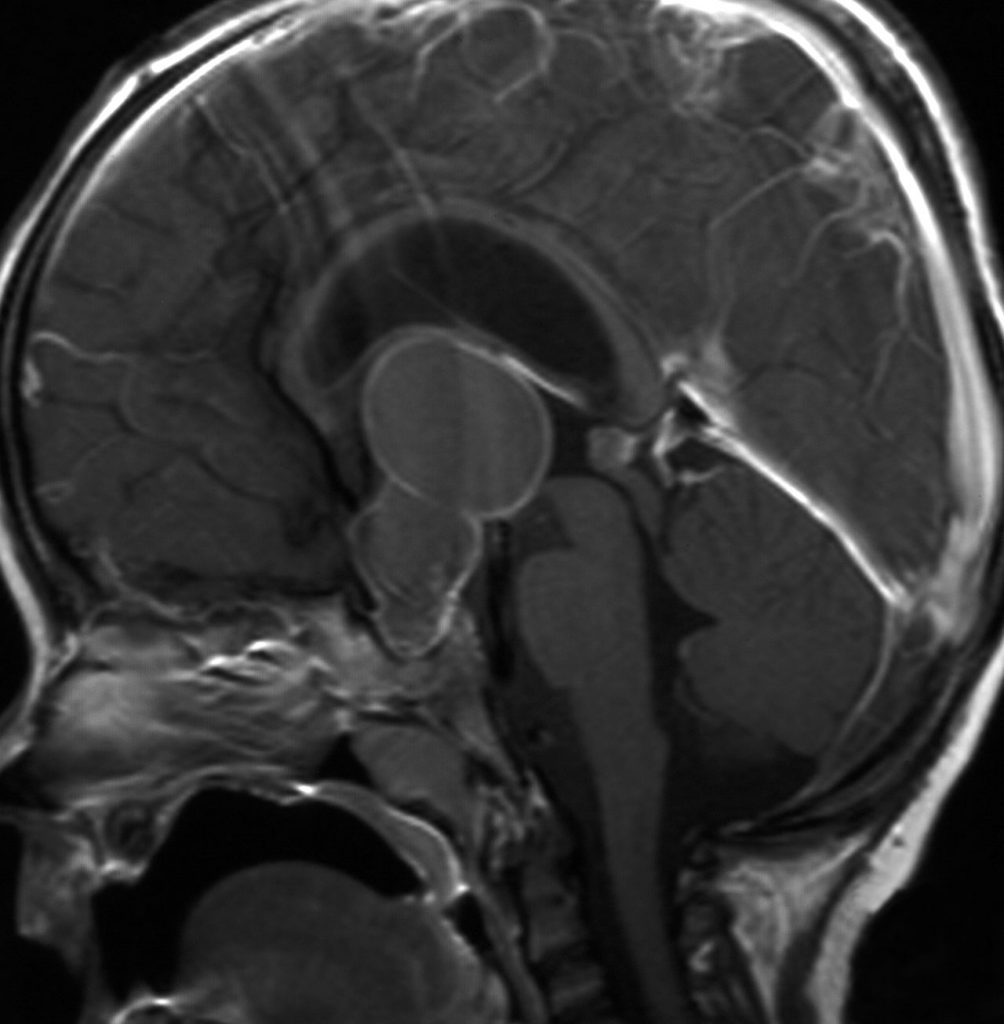

Fig. 112.2 IRM cérébrale, coupe sagittale T1 après injection de gadolinium. Craniopharyngiome.

Masse intra- et suprasellaire, refoulant le troisième ventricule. La volumineuse masse bilobée, kystique, est en isosignal T1 avec une paroi en hypersignal T1 après injection de gadolinium.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’IRM est l’examen de référence pour l’exploration de la région hypothalamo-hypophysaire.

- La tomodensitométrie cérébrale est parfois réalisée en urgence en cas d’hypertension intracrânienne, si l’IRM n’est pas disponible.

- Les radiographies du crâne n’ont aucune indication.