Plan de chapitre

ITEM 203 – Dyspnée aiguë et chronique

ITEM 360 – Pneumothoraxe

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographie thoracique

– B. Scanner

Situations de départ

- 20 Découverte d’anomalies à l’auscultation pulmonaire.

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 161 Douleur thoracique.

- 162 Dyspnée.

- 177 Traumatisme thoracique.

- 283 Consultation de suivi et éducation thérapeutique d’un patient asthmatique.

- 286 Consultation de suivi et éducation thérapeutique d’un patient BPCO.

- 314 Prévention des risques liés au tabac.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 203 – Dyspnée aiguë et chronique

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la dyspnée en général et plus particulièrement dyspnée inspiratoire/expiratoire* | ||

| Diagnostic positif | Connaître l’examen clinique d’un patient présentant une dyspnée* | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies d’une dyspnée aiguë et leurs signes cliniques* | OAP, embolie pulmonaire, crise d’asthme, exacerbation d’une BPCO, pneumopathie, pneumothorax, SDRA, inhalation d’un corps étranger, œdème de Quincke, anémie aiguë | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes de gravité devant une dyspnée aiguë* | Et savoir grader NYHA, MRC | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments d’orientation diagnostique face à une dyspnée chronique* | ||

| Étiologie | Connaître les signes d’orientation étiologique* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires de première intention en fonction du caractère aiguë ou chronique | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires de seconde intention en fonction du caractère aiguë ou chronique | ||

| Étiologie | Connaître les étiologies plus rares d’une dyspnée aiguë* | Pseudo-asthme cardiaque, tamponnade, états de choc, acidose métabolique, hyperthermies, sténoses trachéales, intoxication au CO, pneumocystose | |

| Étiologie | Connaître les principales étiologies cardiaque et pulmonaire d’une dyspnée chronique* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates* | ||

| Prise en charge | Connaître les indications des examens radiologiques devant une dyspnée aiguë et chronique | ||

| Définition | Définition de la dyspnée* | Bien différencier la dyspnée de la détresse et l’insuffisance respiratoire | |

| Diagnostic positif | Dyspnée aiguë : éléments d’orientation étiologiques* | ||

| Identifier une urgence | Signes de gravité accompagnant la dyspnée aiguë* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie devant une dyspnée aiguë de l’enfant | ||

| Examens complémentaires | Connaître les signes indirects sur une radiographie d’un corps étranger bronchique | ||

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie de face dans un contexte de corps étranger | ||

ITEM 360 – Pneumothoraxe

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Connaître la définition du pneumothorax* | |

| Éléments physiopathologiques | physiopathologie pneumothorax primitifs et secondaires* | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic positif et du diagnostic différentiel d’un pneumothorax (PNO)* | |

| Diagnostic positif | Connaître la sémiologie radiologique du pneumothorax | |

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie de face d’un pneumothorax spontané d’abondance moyenne | |

| Contenu multimédia | Radiographie de thorax : pneumothorax complet | |

| Étiologie | Connaître les éléments du diagnostic étiologique d’un PNO : PNO traumatique, PNO spontané primaire, PNO spontané secondaire* | |

| Identifier une urgence | Connaître les éléments du diagnostic de gravité d’un PNO* | |

| Prise en charge | Connaître les grands principes de l’exsufflation pleurale et ses indications* | |

| Prise en charge | Connaître les grands principes du drainage pleural et ses indications* | |

| Prise en charge | Connaître les mesures de prévention des récidives de PNO (arrêt du tabac, ± pleurodèse)* |

I. Généralités

Un pneumothorax correspond à l’accumulation d’air dans la cavité pleurale. Cet épanchement gazeux situé dans l’espace pleural, entre les plèvres pariétale et pulmonaire, peut être associé à d’autres épanchements — liquidien, hématique ou infectieux (hydropneumothorax, hémopneumothorax ou pyopneumothorax).

Le pneumothorax spontané concerne le plus souvent les sujets jeunes, fumeurs, longilignes, sans pathologie pulmonaire connue. Il est en rapport avec la rupture d’une bulle sous-pleurale ou « bleb » apicale.

Le pneumothorax peut être secondaire à une maladie sous-jacente par rupture de bulle d’emphysème périphérique ou d’une lésion à contenu aérique. Il survient dans le cadre de maladies pulmonaires évoluées (BPCO, pneumopathies interstitielles, cancers, infections, etc.), mais il peut aussi être post-traumatique (fracture de côte, rupture œsophagienne ou trachéobronchique) ou iatrogène (barotraumatisme de ventilation assistée, biopsie percutanée, ponction pleurale).

Cliniquement, le pneumothorax se manifeste par une douleur thoracique de type pleural accentuée par la respiration et la toux. Il peut aussi être bilatéral et de découverte fortuite. Sa répercussion et sa tolérance dépendent autant du terrain sur lequel il survient que du volume du pneumothorax.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le diagnostic de certitude repose sur la radiographie du thorax debout de face en inspiration.

Elle identifie aisément le pneumothorax et précise le retentissement médiastinal.

La radiographie en expiration n’est pas recommandée.

Le diagnostic radiographique est plus difficile chez un malade couché. L’échographie peut être employée avec bénéfice chez un patient en décubitus non transportable.

Le scanner thoracique est très sensible mais non nécessaire en cas de premier pneumothorax spontané. Il est recommandé pour le diagnostic dans toutes les situations d’interprétation difficile de la radiographie et en cas de récidive de pneumothorax spontané à la recherche de « blebs » et bulles apicales ou d’une maladie pulmonaire sous-jacente.

L’évacuation de l’air par exsufflation ou drainage est nécessaire dès que le pneumothorax est mal toléré et que son volume est substantiel (défini par un écartement plèvre-paroi supérieur à 2 cm en région axillaire sur la radiographie de face).

La radiographie de face et de profil est habituellement suffisante pour vérifier la position des drains et l’accolement du poumon à la paroi.

III. Sémiologie

A. Radiographie thoracique

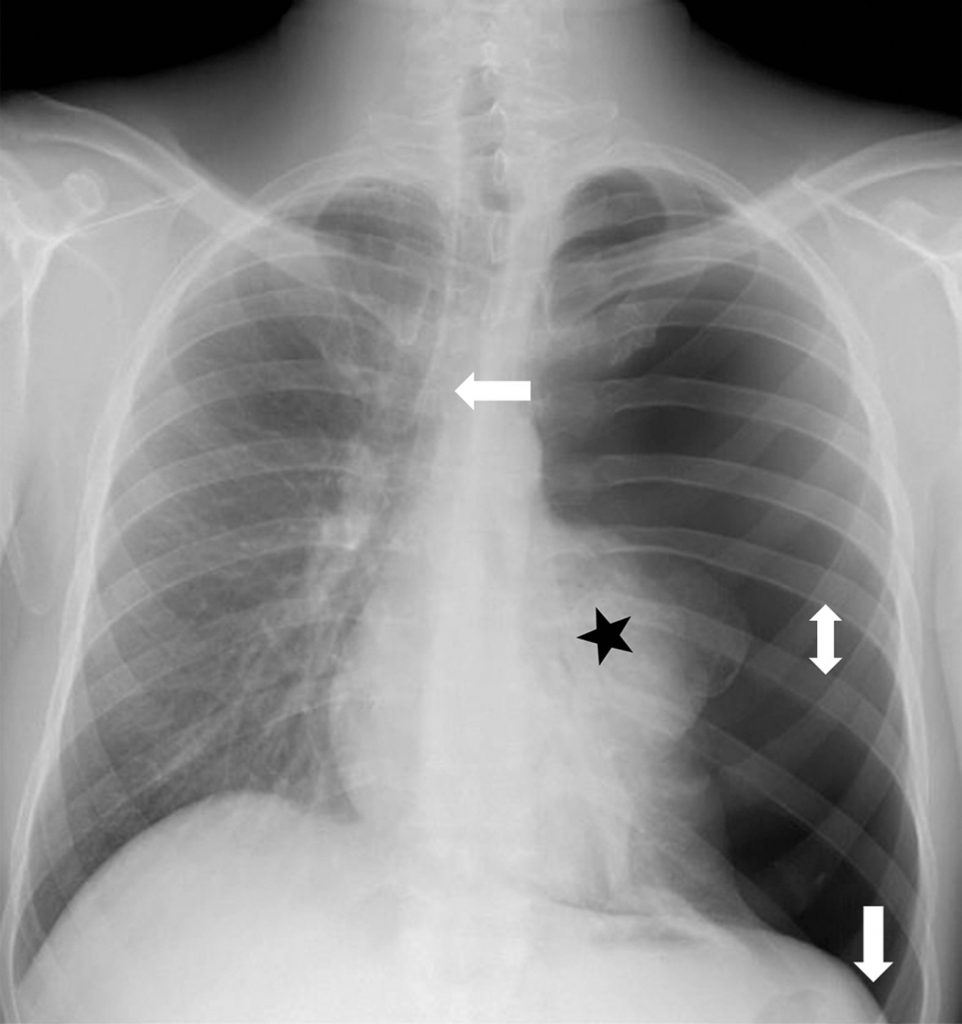

La radiographie thoracique montre que le bord externe de la plèvre pulmonaire, sous la forme d’une fine ligne qui croise l’arc postérieur des côtes, est séparé de la paroi par un croissant gazeux clair avasculaire (figures 98.1 et 98.2). Les signes de pneumothorax sous-tension (figure 98.3) sont un déplacement médiastinal vers le côté opposé, un aplatissement de la coupole diaphragmatique homolatérale, une expansion de la cage thoracique et un poumon dense collabé au hile.

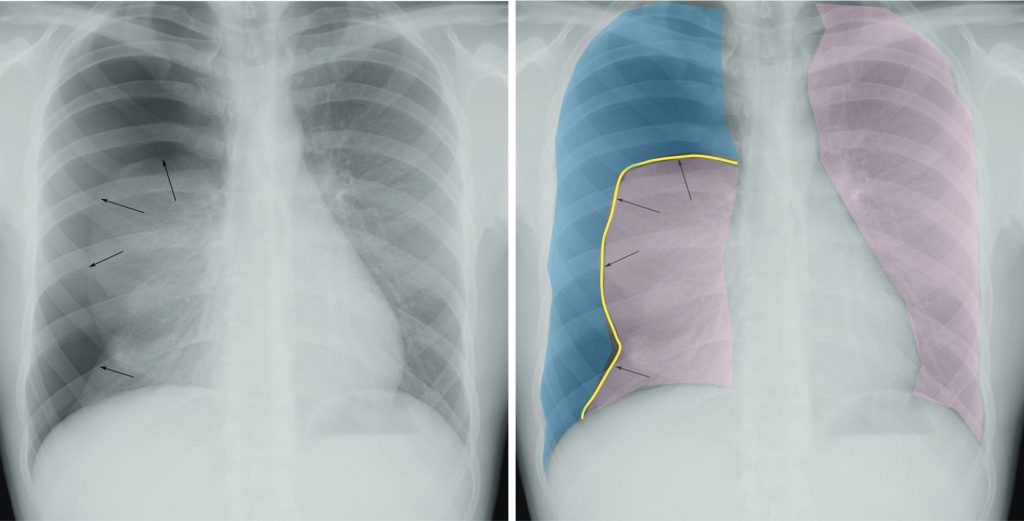

Fig. 98.1. Radiographie de face. Pneumothorax droit spontané d’abondance moyenne.

En pratique clinique, il est important de noter que le diagnostic de dépistage radiologique d’un pneumothorax repose principalement sur l’analyse des vaisseaux intrapulmonaires, plus que sur l’aspect proprement dit de la cavité pleurale, même si cette dernière correspond de fait au site d’atteinte. Cette analyse par les vaisseaux est ainsi plus performante dans la détection des décollements pleuraux, notamment lorsque ceux-ci sont de faible abondance. La figure montre une radiographie thoracique de face, avec à gauche l’image native et à droite une schématisation en couleur des zones d’intérêts à analyser, que sont les poumons (en beige), la plèvre viscérale (ligne jaune) et la cavité pleurale (en bleu). La lecture pratique de l’imagerie se fait de la façon suivante :

– au niveau du poumon gauche normal, les vaisseaux intrapulmonaires normaux sont visibles sous la forme d’opacités tubulaires ramifiées et visibles du hile jusqu’en périphérie du poumon. Il n’y a donc pas de décollement pleural ;

– au niveau du poumon droit décollé, les vaisseaux intrapulmonaires sont visibles à partir du hile mais uniquement jusqu’au niveau d’une interface croisant les côtes (ligne jaune, flèches noires), puis non visibles au-delà en périphérie. Cet aspect indique la présence d’un décollement pleural, visible sous la forme d’une interface entre la plèvre viscérale qui entoure le poumon (schématisé en beige) et la cavité pleurale remplie d’air. Cette cavité pleurale remplie d’air est ainsi visible sous la forme d’une hyperclarté, en forme de croissant gazeux avasculaire, schématisée en bleu.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

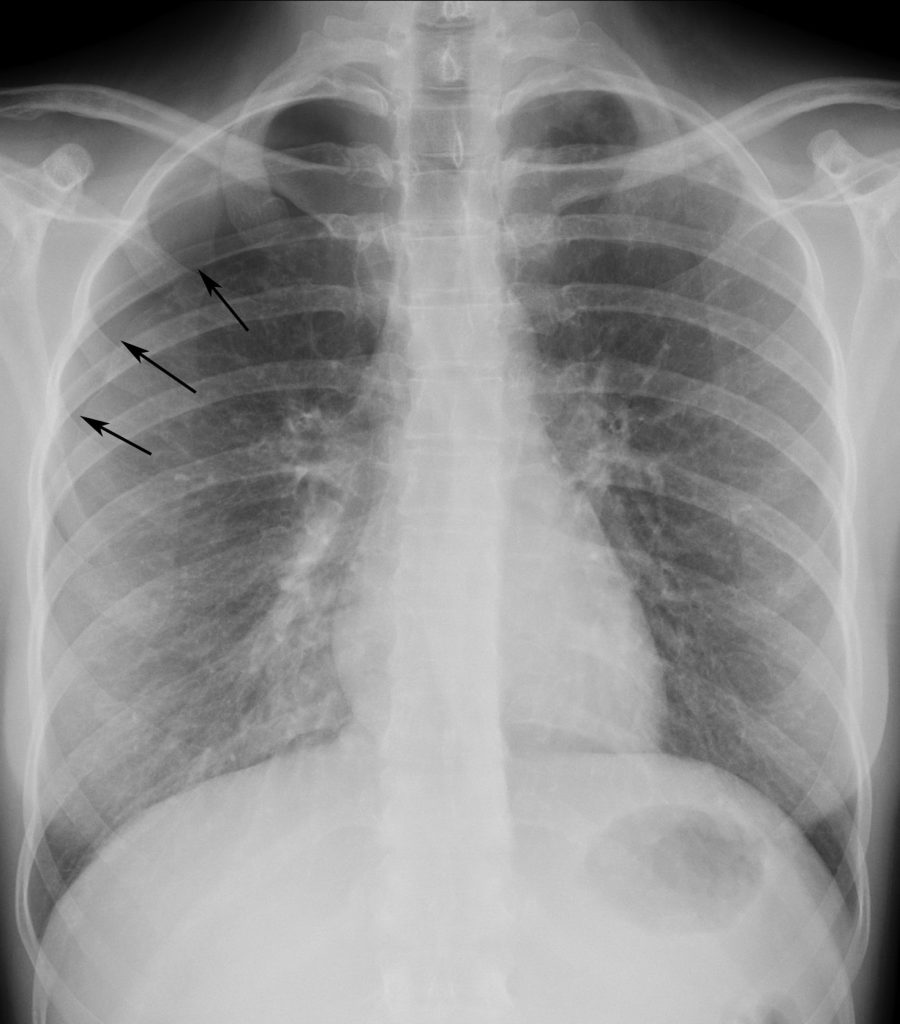

Fig. 98.2. Radiographie de face. Pneumothorax droit de faible abondance.

La ligne fine qui représente la plèvre pulmonaire (flèches) et qui croise les côtes supérieures n’est visible qu’à l’apex du poumon.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 98.3. Radiographie de face. Pneumothorax gauche sous tension.

Le poumon gauche est entièrement collabé au hile (étoile). Les signes d’expansion de la cage thoracique sont une déviation du médiastin du côté opposé (flèche blanche vers à droite), un refoulement vers le bas de la coupole diaphragmatique gauche (flèche blanche, vers le bas) et un élargissement des espaces intercostaux (par exemple, celui indiqué par la double flèche blanche verticale).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

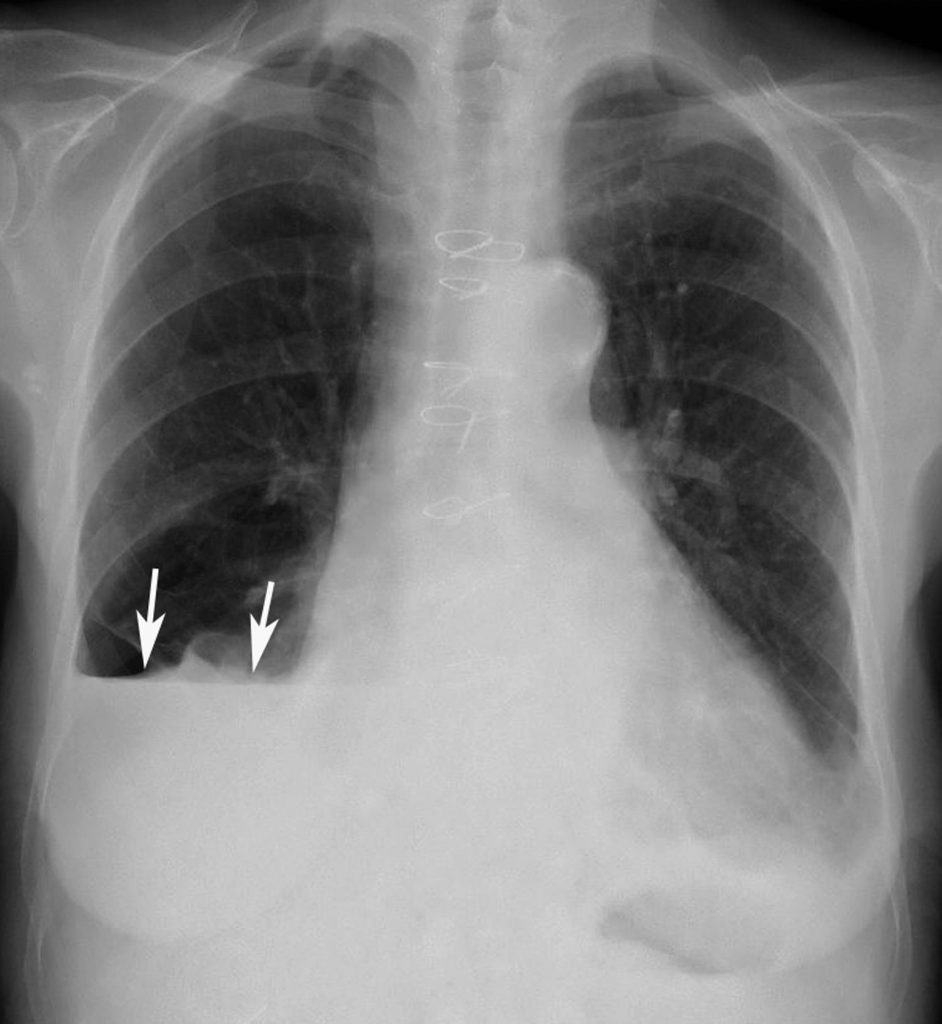

L’épanchement mixte gazeux et liquidien, ou hydropneumothorax, est identifié par la présence d’un niveau hydroaérique en position debout (figure 98.4). Un hydropneumothorax est la conséquence d’une plaie pénétrante ou d’une fistule bronchopleurale.

Fig. 98.4. Cliché en position debout. Hydropneumothorax droit ; présence d’un niveau horizontal hydroaérique.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Scanner

Il permet de découvrir des « blebs » apicaux ou des bulles, notamment lors du bilan préopératoire d’une récidive de pneumothorax spontané ou chez des professionnels « à risque » (plongeurs, pilotes). Il permet aussi d’identifier d’éventuelles lésions pulmonaires sous-jacentes (emphysème, maladies kystiques, surtout histiocytose langerhansienne) (figure 98.5).

Fig. 98.5. Pneumothorax en TDM avec bulles apicales.

Les images de bulles d’emphysème sous-pleural périphériques du parenchyme pulmonaire (flèches) sont facilement différenciées du pneumothorax droit qui circonscrit presque le poumon.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Le diagnostic de certitude repose sur la radiographie du thorax debout de face en inspiration.

- La radiographie en expiration n’est pas recommandée.

- Le scanner thoracique est recommandé pour le diagnostic dans toutes les situations d’interprétation difficile de la radiographie et en cas de récidive de pneumothorax spontané à la recherche de « blebs » et bulles apicales ou d’une maladie pulmonaire sous-jacente.

- La radiographie de face et de profil est habituellement suffisante pour vérifier la position des drains et l’accolement du poumon à la paroi après évacuation de l’air.