Plan de chapitre

ITEM 210 – Pneumopathie interstitielle diffuse

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographie

– B. Tomodensitométrie

Situations de départ

- 20 Découverte d’anomalies à l’auscultation pulmonaire.

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 162 Dyspnée.

- 295 Consultation de suivi gériatrique.

- 314 Prévention des risques liés au tabac.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 210 – Pneumopathie interstitielle diffuse

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Définition des PID, connaître les grandes catégories de PID* | |

| Diagnostic positif | Pneumoconiose : savoir évoquer le diagnostic* | |

| Diagnostic positif | Pneumopathie d’hypersensibilité : savoir évoquer le diagnostic* | |

| Étiologie | Connaître les principales causes de PID secondaires | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie au cours d’une pneumopathie interstitielle diffuse | |

| Contenu multimedia | TDM thoracique de fibrose pulmonaire idiopathique (PIC) | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie diagnostique initiale devant une pneumopathie interstitielle diffuse | |

| Examens complémentaires | Connaître l’intérêt des EFR pour le diagnostic et le suivi des PID* | |

| Examens complémentaires | Connaître les principaux examens biologiques dont les examens immunologiques à effectuer devant une PID* |

I. Généralités

Les pneumopathies interstitielles diffuses (PID), aussi appelées pneumopathies infiltrantes diffuses, rassemblent des affections de causes connues (connectivite, médicaments, insuffisance cardiaque, exposition à un aérocontaminant [amiante ou silice] ou à un allergène organique) ou de causes inconnues, et de mécanisme très variés ayant en commun leur présentation radiographique sous forme d’opacités diffuses.

Leur présentation clinique est variable, aiguë ou chronique, sous la forme d’une dyspnée plus ou moins sévère et d’une toux sèche. Elles peuvent aussi être asymptomatiques. Les PID aiguës sont dominées par les causes infectieuses et hémodynamiques. Les PID chroniques sont dominées par la sarcoïdose, la fibrose pulmonaire idiopathique, la lymphangite carcinomateuse, les atteintes pulmonaires des connectivites et les maladies liées au tabagisme.

Le diagnostic et l’approche étiologique reposent sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques, fonctionnels (épreuves fonctionnelles respiratoires) et d’imagerie.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Une radiographie de thorax est systématiquement pratiquée chez tout patient suspect de PID, mais elle est parfois normale.

La radiographie thoracique est un assez bon élément d’orientation diagnostique, mais elle ne permet un diagnostic précis que dans un nombre limité de cas.

La tomodensitométrie est d’une grande valeur pour confirmer ou infirmer une PID et permet un diagnostic dans près de trois quarts des cas.

III. Sémiologie

A. Radiographie

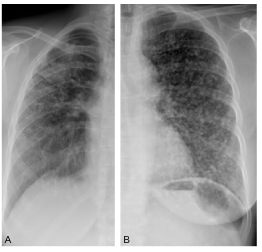

Elle montre des opacités diffuses, non systématisées, réticulaires (entrecroisement de lignes, figure 97.1A) et/ou micronodulaires (images arrondies, figure 97.1B) dont la répartition sur la hauteur du poumon est à apprécier.

Fig. 97.1. Radiographie thoracique.

Images réticulaires de l’hémithorax droit (A, sarcoïdose) et nodulaires de l’hémithorax gauche (B, miliaire métastatique).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Le volume pulmonaire peut être normal ou diminué (maladies restrictives, figure 97.2) ou augmenté (maladies obstructives), ce qui oriente le diagnostic étiologique.

Fig. 97.2. Fibrose pulmonaire idiopathique. Radiographie trois ans après l’établissement du diagnostic.

Opacités diffuses réticulo-nodulaires et diminution de volume des deux poumons.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Tomodensitométrie

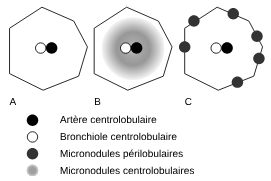

La tomodensitométrie permet de caractériser les lésions élémentaires, d’apprécier l’étendue et la distribution de ces lésions sur la hauteur du poumon, entre le cortex et la médullaire du poumon et au sein du lobule pulmonaire secondaire (figure 97.3A).

Fig. 97.3. Schéma de l’image scanographique du lobule pulmonaire secondaire normal (A) et siège de micronodules centrolobulaires (B) ou périlobulaires (C).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

On distingue quatre types de lésions élémentaires :

- les nodules (micronodules < 3 mm, nodules de 3 à 30 mm, masse > 30 mm). Il existe deux types principaux de micronodules :

- les micronodules à distribution lymphatique, qui siègent dans les septa périlobulaires et en sous-pleural (figures 97.3B, 97.3C et 97.4). Les principales affections en cause sont la sarcoïdose et la lymphangite carcinomateuse ;

- les micronodules centrolobulaires, habituellement flous, qui épargnent la région sous-pleurale (figure 97.5) et qui s’observent au cours des pathologies infectieuses aiguës et des pneumonies d’hypersensibilité (maladie des éleveurs d’oiseaux, poumon de fermier, moisissures domestiques…). Parfois les micronodules centrolobulaires prennent l’aspect « d’arbre en bourgeons » qui correspondent à des bronchioles pleines et dilatées. Ils sont alors très évocateurs de pathologie infectieuse telle qu’une bronchiolite ou une tuberculose ;

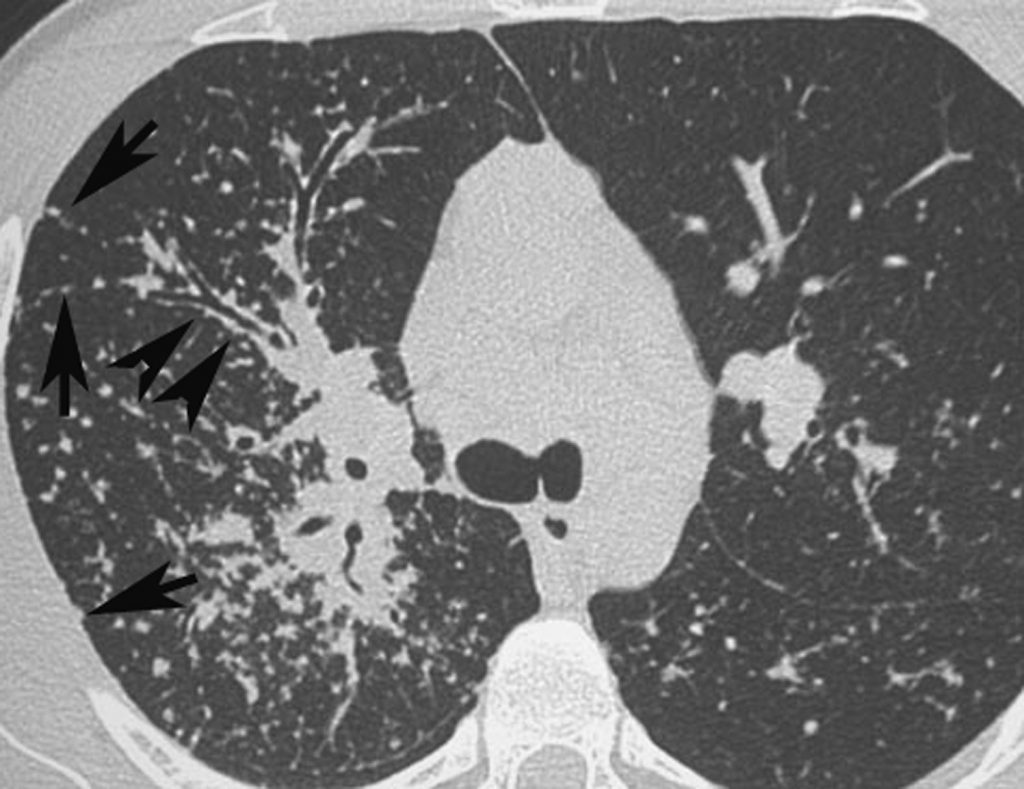

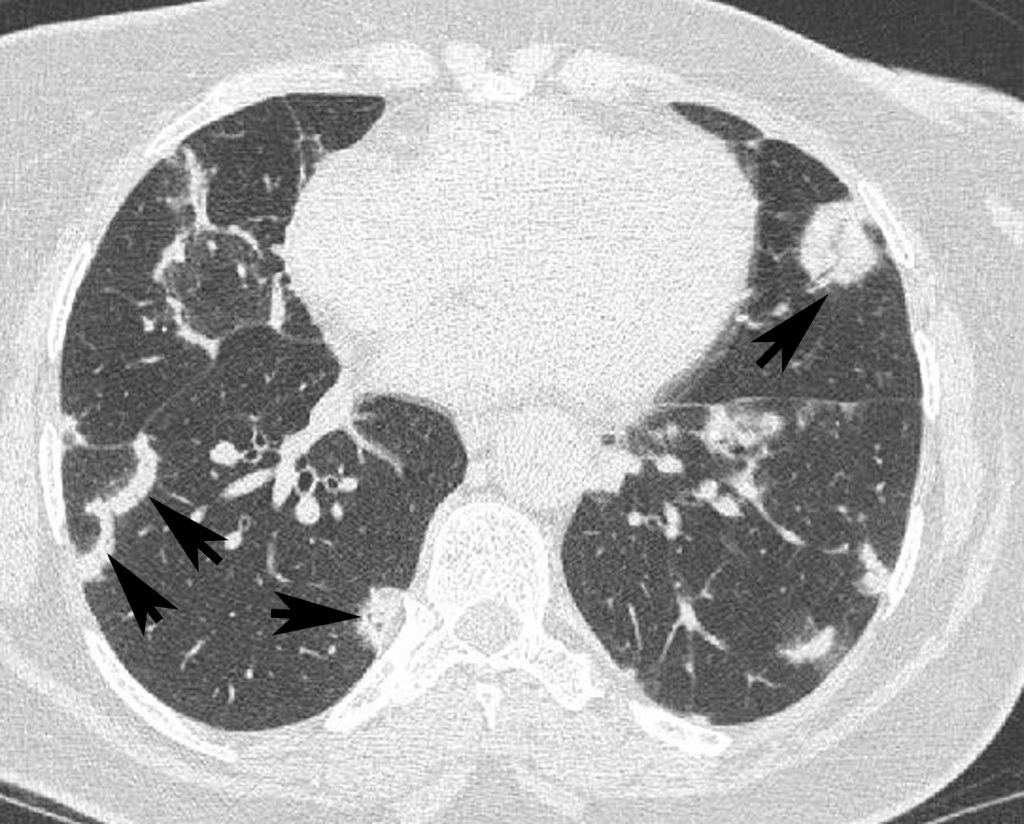

Fig. 97.4. Sarcoïdose.

Présence de micronodules dans la région moyenne des poumons, situés en région sous-pleurale, le long des septa interlobulaires (flèches) et le long des bronches (têtes de flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

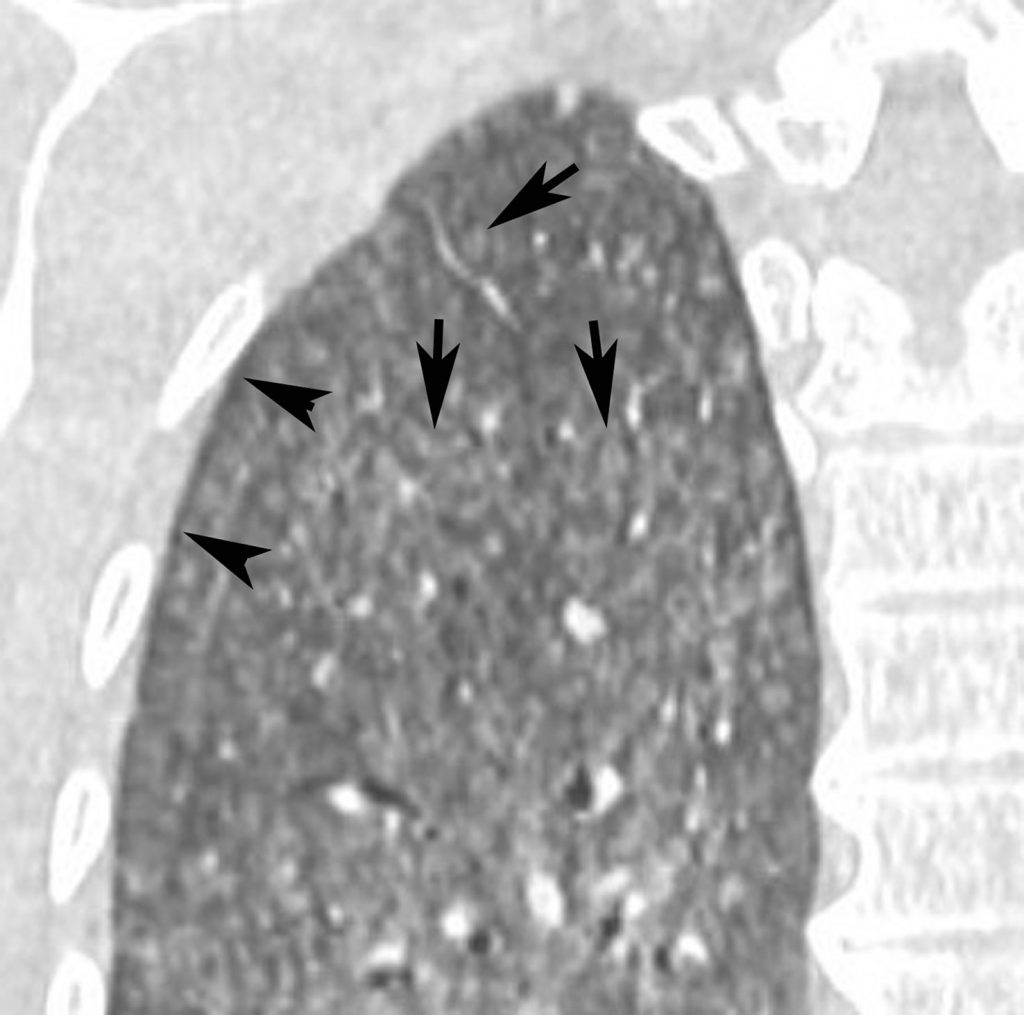

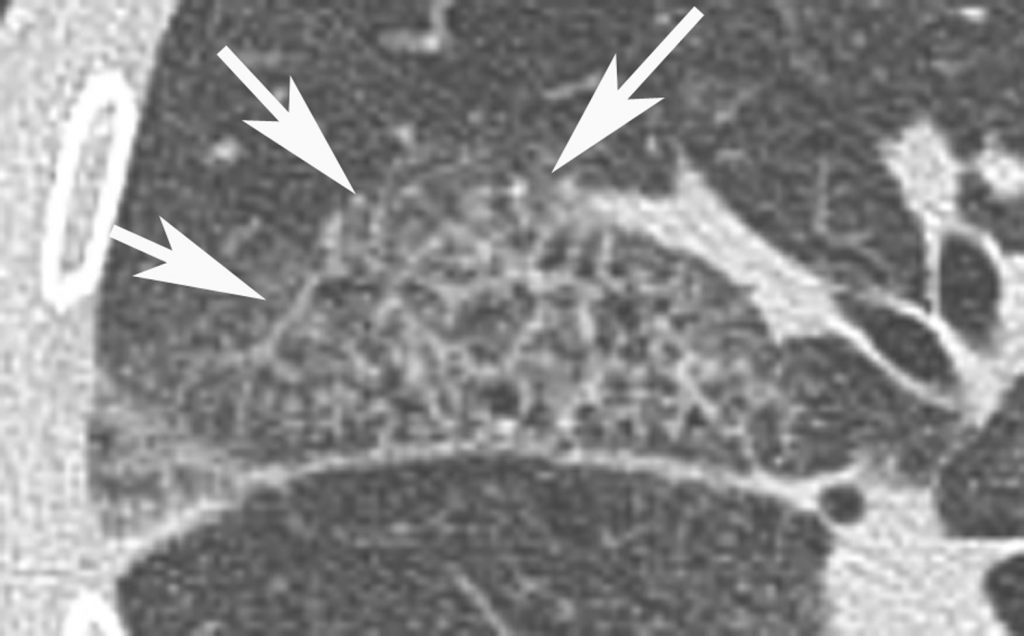

Fig. 97.5. Pneumopathie d’hypersensibilité.

Agrandissement sur le sommet droit d’une coupe frontale. Micronodules à limites floues (flèches) de distribution diffuse dans les deux poumons. Leur topographie centrolobulaire est attestée par l’absence de micronodules sous-pleuraux (têtes de flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- les images linéaires :

- les lignes septales (épaississement des septa interlobulaires constituant un réseau à grandes mailles) qui s’observent principalement dans l’œdème cardiogénique, la lymphangite carcinomateuse et la sarcoïdose ;

- les réticulations intralobulaires sous la forme d’un entrecroisement de lignes irrégulières dessinant un réseau à petites mailles, observées généralement dans les pathologies fibrosantes (figure 97.6) ;

Fig. 97.6. Pneumopathie interstitielle non spécifique.

Réticulation intralobulaire. Présence de petites lignes irrégulières entrecroisées (flèches) séparant des îlots de parenchyme pulmonaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- les hyperdensités : condensations effaçant les structures vasculaires ou plages de « verre dépoli » n’effaçant pas les vaisseaux (figure 97.7) ;

Fig. 97.7. Pneumonie organisée cryptogénique.

Présence de plages de condensations bilatérales principalement sous-pleurales de formes variées (flèches), au sein desquelles des bronchogrammes sont parfois visibles.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

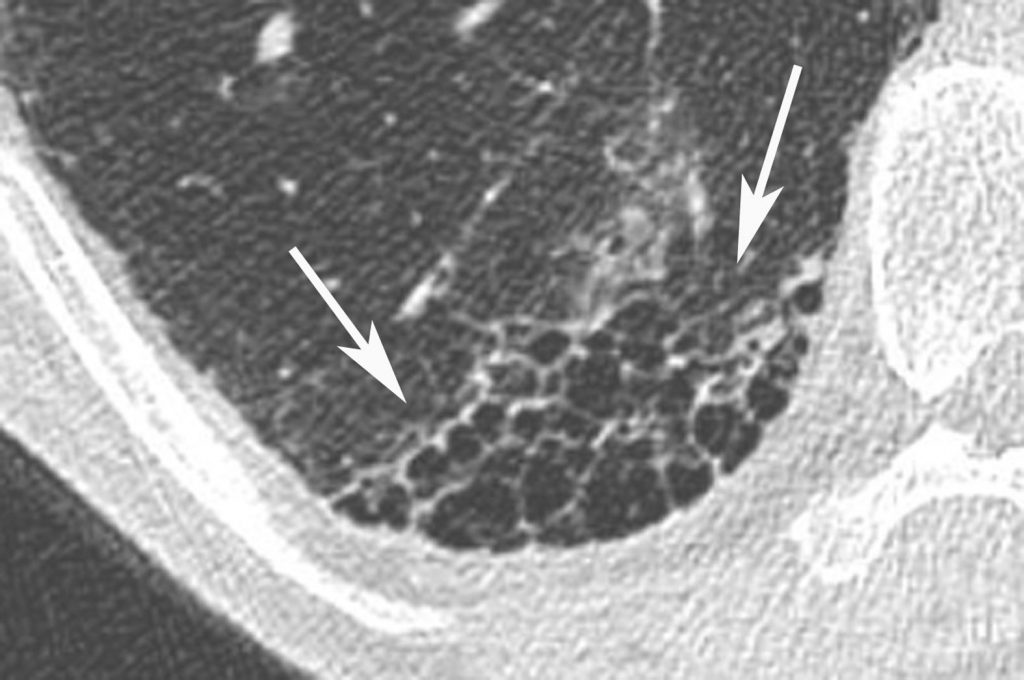

- les hypodensités : les images de kystes (contenu aérique) en réseau, séparées par des parois, définissent le « rayon de miel » (figure 97.8) qui traduit une fibrose irréversible ; lorsqu’elles sont non groupées, les images aériques peuvent être sans paroi (lésions d’emphysème) ou avec paroi (kystes) dans l’histiocytose langerhansienne et la lymphangioléiomyomatose.

Fig. 97.8. Fibrose pulmonaire idiopathique.

Agrandissement sur la base droite. Poumon en « rayon de miel » dans la région sous-pleurale (flèches). Le contenu des kystes organisés en réseau est de densité aérique traduisant la destruction irréversible du parenchyme pulmonaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Le seuil de résolution du scanner ne permet d’identifier à l’état normal que l’artère centrolobulaire et non les parois du lobule et la bronchiole centrolobulaire. La présence de nodule centrolobulaire se traduit par des images le plus souvent floues au centre du lobule. Les nodules périlobulaires le long des septa interlobulaires témoignent d’une diffusion par les lymphatiques.

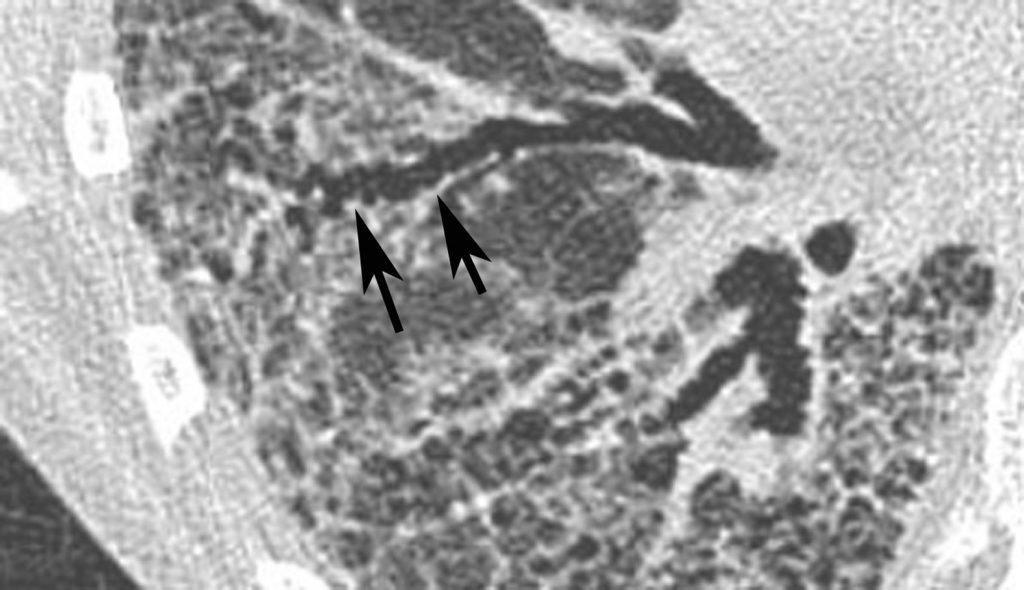

Ces anomalies peuvent s’accompagner, selon les affections et leur degré d’évolution, de signes de distorsion dont les plus caractéristiques sont les bronchectasies de traction (figure 97.9), d’anomalies pleurales ou d’adénopathies médiastinales.

Fig. 97.9. Pneumopathie médicamenteuse à la cordarone.

Agrandissement sur la base droite. Présence de dilatations bronchiques irrégulières (flèches) dans un poumon siège d’une réticulation intralobulaire. Elles traduisent la distorsion du parenchyme pulmonaire par une fibrose.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Le signe prédominant et sa distribution pulmonaire et au sein du lobule pulmonaire secondaire ont une forte valeur diagnostique pour certaines affections courantes dans un contexte clinique compatible :

- micronodules de topographie sous-pleurale, septale et péri-broncho-vasculaire pour la sarcoïdose ;

- lignes septales irrégulières et nodules dans la lymphangite carcinomateuse ;

- lignes septales régulières, opacités en « verre dépoli » et épanchement pleuraux dans l’œdème interstitiel cardiogénique ;

- réticulations intralobulaires et « rayon de miel » dominant de topographie basale et corticale dans la fibrose pulmonaire idiopathique : un aspect est celui de la pneumonie interstitielle commune (PIC) ;

- plages de condensation périphérique ou de « verre dépoli » dans la pneumonie organisée cryptogénique ;

- micronodules centrolobulaires flous et/ou « verre dépoli » diffus dans la pneumonie d’hypersensibilité.

Points clés

- Une radiographie de thorax est systématiquement pratiquée chez tout patient suspect de PID.

- La radiographie thoracique est un assez bon élément d’orientation diagnostique mais elle ne permet un diagnostic précis que dans un nombre limité de cas.

- La tomodensitométrie est d’une grande valeur pour confirmer ou infirmer une PID et permet un diagnostic dans près de trois quarts des cas.