Plan de chapitre

ITEM 154 – Pneumopathie communautaire de l’enfant et l’adulte

ITEM 169 – Infection à VIH

ITEM 191 – Fièvre chez le sujet immunodéprimé

ITEM 207 – Opacités et masses intrathoraciques de l’adulte

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Radiographie thoracique

– B. Scanner thoracique

– C. Échographie pleuropulmonaire

III. Sémiologie

– A. Radiographie thoracique

– B. Tomodensitométrie

Situations de départ

- 20 Découverte d’anomalies à l’auscultation pulmonaire.

- 44 Hyperthermie/fièvre.

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 162 Dyspnée.

- 163 Expectoration.

- 167 Toux.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 154 – Pneumopathie communautaire de l’enfant et l’adulte

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Savoir définir et identifier les cadres nosologiques des infections respiratoires basses (IRB) chez l’adulte et chez l’enfant* | (Trachéo)bronchites aiguës, pneumonie franche lobaire aiguë (PFLA), pneumonies atypiques, pneumonies compliquées, abcès pulmonaires, pneumonies aiguës communautaires (PAC), pneumonies nosocomiales. Bronchiolite chez le nourrisson | |

| Étiologie | Connaître les principaux agents infectieux responsables des infections respiratoires basses et leur fréquence relative, chez l’adulte et chez l’enfant : pneumonies, bronchiolites et bronchites* | Pneumocoque/légionelle/grippe, VRS dans les bronchiolites | |

| Physiopathologie | Comprendre la physiopathologie d’une infection respiratoire basse (pneumonie, bronchiolite, bronchite)* | ||

| Diagnostic positif | Savoir faire le diagnostic clinique des infections respiratoires basses (pneumonie, bronchiolite, bronchite)* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques des infections respiratoires basses (pneumonie, bronchiolite, bronchite)* | ||

| Identifier une urgence | Savoir rechercher et reconnaître les signes de gravité cliniques et paracliniques | Signes de détresse respiratoire aiguë et de choc + Savoir demander une radiographie de thorax (bilatéral, extensif, épanchement pleural) et un GDS artériel avec lactates (hypoxémie profonde, hypercapnie, hyperlactacidémie). Connaître la sémiologie clinique pédiatrique | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications à la réalisation d’une radiographie de thorax chez l’adulte et chez l’enfant | (Indication rare pour la bronchiolite aiguë) | |

| Examens complémentaires | Savoir documenter microbiologiquement l’infection en fonction du tableau clinique et du terrain* | Examens de première intention à connaître et hiérarchiser en fonction de la gravité et d’épidémiologie (antigénuries, hémocultures, écouvillon NP pour PCR grippe) | |

| Examens complémentaires | Connaître la place de l’échographie pleuropulmonaire, en particulier en pédiatrie | ||

| Examens complémentaires | Connaître l’indication du scanner dans les infections respiratoires basses | ||

| Contenu multimédia | Radiographie de thorax avec pneumonie franche lobaire aiguë (PFLA) | ||

| Contenu multimédia | Radiographie thoracique de face : pleuropneumopathie de l’enfant* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement de première intention des infections respiratoires basses chez l’adulte et l’enfant* | Grandes lignes du traitement symptomatique (hiérarchisation des techniques d’oxygénation, kiné, etc.) et étiologique : savoir prescrire le traitement des infections respiratoires basses (critères de choix des molécules (antibiotiques…), voies d’administration, durée de traitement) selon le terrain et la présentation radioclinique ; sans la posologie. Savoir ne pas prescrire d’antibiotique (bronchite, bronchiolite) | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement de la bronchite aiguë (pas d’antibiothérapie, pas d’AINS, pas d’antitussifs)* | ||

| Prise en charge | Savoir réévaluer l’évolution et adapter la prise en charge en cas d’évolution défavorable | Réévaluation à 48 heures en ambulatoire, changement de classe d’antibiotique si besoin | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les principales complications des pneumopathies aiguës communautaires et des bronchiolites | ||

| Prévention | Connaître les principaux terrains à risque de pneumonie et les principes de la prévention vaccinale* | Indications des vaccins antipneumococcique et antigrippal | |

| Prévention | Connaître les mesures d’hygiène à adopter en collectivité* | Masque, lavage des mains, etc., particulièrement en pandémie grippale | |

ITEM 169 – Infection à VIH

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les principales données épidémiologiques du VIH* | Données historiques et évolution épidémiologique | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les modalités de transmission et les grands principes de prévention de la transmission du VIH* | Dépistage, Tasp, PrEP TPE, éducation, PTME | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les maladies associées au VIH (non-infections opportunistes)* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître le cycle de réplication du VIH* | Connaître les cibles et les mécanismes de propagation du VIH | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes évocateurs de primo-infection, phase chronique et sida* | Savoir reconnaître l’exanthème fébrile de la primo-infection VIH | |

| Diagnostic positif | Connaître les principales affections neurologiques infectieuses et non infectieuses chez un patient au stade sida* | Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant un syndrome neurologique focal. Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant un tableau d’encéphalite. Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant un trouble de la marche. Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant des troubles cognitifs progressifs. Connaître les tableaux de myopathies liés au sida | |

| Diagnostic positif | Connaître les principales infections opportunistes, tableaux cliniques, situation de survenue (taux de CD4)* | Toxoplasmose, pneumocystose, candidose, infections bactériennes et virales | |

| Prise en charge | Connaître le diagnostic et la prise en charge, prévention des principales infections opportunistes* | Présentation clinique et radiologique toxoplasmose, pneumocystose, candidose | |

| Contenu multimédia | Kaposi* | ||

| Contenu multimédia | Imagerie cérébrale d’une toxoplasmose* | Abcès multiples localisés dans les noyaux gris centraux et en sous-cortical, sans hypersignal diffusion central | |

| Contenu multimédia | Imagerie pulmonaire d’une pneumocystose | Pneumopathie bilatérale interstitielle diffuse à prédominance péri-hilaire | |

| Examens complémentaires | Connaître les principaux tests de dépistage du VIH* | ||

| Examens complémentaires | Connaître l’évolution des tests au cours de l’infection chronique par le VIH* | ||

| Prise en charge | Connaître les grands principes du traitement antirétroviral* | Principales classes d’antirétroviraux, les modalités de l’instauration du traitement | |

| Prise en charge | Savoir les contre-indications vaccinales en cas d’infection chronique par le VIH* | ||

| Contenu multimédia | Candidose buccale* | ||

ITEM 191 – Fièvre chez le sujet immunodéprimé

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition de la neutropénie fébrile* | Fièvre et neutropénie < 500 | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les facteurs de risque des principales infections fongiques* | Candidémie : neutropénie prolongée, allogreffe, réanimation, brèche digestive… Cryptococcose : VIH | |

| Diagnostic positif | Connaître les caractéristiques de l’examen clinique en cas de neutropénie fébrile* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître les principaux agents pathogènes responsables d’infections en fonction du type de déficit immunitaire* | ||

| Éléments physiopathologiques | Citer les trois principales portes d’entrée de fièvre du neutropénique* | Tube digestif, peau (cathéter), poumon | |

| Identifier une urgence | Reconnaître le caractère urgent de la prise en charge thérapeutique d’une neutropénie fébrile et d’un patient immunodéprimé fébrile* | ||

| Étiologie | Citer les principaux agents infectieux responsables d’infection en fonction des situations d’immunodépression* | Neutropénie, asplénie, déficit de l’immunité cellulaire | |

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires à effectuer chez le neutropénique fébrile en fonction de l’orientation clinique | ||

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement antibiotique de la neutropénie fébrile, en fonction de sa profondeur* | ||

| Prise en charge | Connaître les grands principes de la prévention du risque infectieux chez l’asplénique et le traitement d’urgence de l’asplénique fébrile* | Antibioprophylaxie, vaccins, éducation thérapeutique | |

| Prise en charge | Connaître les indications et contre-indications vaccinales chez l’immunodéprimé* | ||

ITEM 207 – Opacités et masses intrathoraciques de l’adulte

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Diagnostic positif | Reconnaître une opacité pulmonaire chez l’enfant et l’adulte | Reconnaître une anomalie sur un ou deux poumons | |

| Diagnostic positif | Reconnaître une fracture de côte chez l’enfant et l’adulte* | ||

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer un épanchement pleural liquidien chez l’enfant et l’adulte* | Diagnostiquer une pleurésie | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer un épanchement pleural gazeux chez l’enfant et l’adulte* | Diagnostiquer un pneumothorax | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer un syndrome alvéolaire | Reconnaître une opacité alvéolaire et un bronchogramme aérien | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer un syndrome interstitiel* | Reconnaître un infiltrat pulmonaire | |

| Diagnostic positif | Savoir repérer une anomalie médiastinale* | Tumeur, emphysème, élargissement aortique, cardiomégalie | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une atélectasie* | Diagnostiquer un trouble ventilatoire | |

| Diagnostic positif | Savoir quand demander une radiographie thoracique en urgence* | ||

| Diagnostic positif | Savoir identifier une image thymique normale sur une radiographie thoracique de face chez un nourrisson* | ||

| Diagnostic positif | Savoir identifier une image médiastinale anormale chez le nourrisson et l’enfant et prescrire un scanner thoracique* | ||

| Étiologie | Connaître les principales hypothèses diagnostiques devant une anomalie médiastinale selon la topographie chez l’enfant* | ||

I. Généralités

Une pneumonie aiguë correspond à une infection du parenchyme pulmonaire d’évolution aiguë. Il est habituel de distinguer :

- les pneumonies communautaires, le plus souvent d’origine bactérienne : pneumocoque, Haemophilus, mycoplasme, etc. ;

- les pneumonies nosocomiales, où les résistances aux antibiotiques sont fréquentes ;

- les pneumonies de l’immunodéprimé (susceptibles d’impliquer des agents microbiens spécifiques, bactériens, fongiques ou viraux).

Une pneumonie aiguë se manifeste cliniquement par une toux fébrile avec frissons et expectoration purulente.

Au côté de la forme classique représentée par la pneumonie communautaire franche lobaire aiguë (typiquement secondaire à une infection à pneumocoque), il existe une grande variété de présentations radiologiques possibles, non détaillées ici.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Radiographie thoracique

Toute suspicion de pneumonie nécessite une radiographie thoracique.

La radiographie thoracique de face est l’examen clé pour mettre en évidence le ou les foyers de condensation pneumonique, ainsi que pour la surveillance sous traitement.

Elle est utile en cas de doute diagnostique entre bronchite aiguë et pneumonie lorsque l’examen clinique n’est pas concluant.

La radiographie de profil n’est pas systématique, mais peut être utile en cas de doute diagnostique (recherche de foyer rétrocardiaque, par exemple).

B. Scanner thoracique

Le scanner thoracique n’est pas recommandé dans les cas simples si la radiographie est contributive et concordante avec la clinique.

Le scanner thoracique est en revanche indiqué en cas de forme grave ou compliquée ou encore en cas de doute diagnostique — en particulier chez le sujet âgé ou avec des comorbidités respiratoires et lorsque la radiographie est douteuse.

Le scanner thoracique est également indiqué en cas de neutropénie fébrile, même en l’absence de signes respiratoires.

Secondairement, il permet également de rechercher une lésion sous-jacente (tumeur, malformation, bronchectasie, etc.), lorsque la radiographie ne se normalise pas sous traitement.

C. Échographie pleuropulmonaire

L’échographie est essentiellement utilisée pour guider la ponction d’un épanchement pleural compliquant la pneumonie.

III. Sémiologie

A. Radiographie thoracique

Dans le cas typique de la pneumonie franche lobaire aiguë, la radiographie thoracique montre un syndrome alvéolaire (opacité de tonalité hydrique), systématisé (à un lobe, un poumon, un ou plusieurs segments), avec un bronchogramme aérique. Le bronchogramme aérique est inconstant mais traduit la persistance d’air au sein des voies aériennes de conduction, ce qui signe l’atteinte alvéolaire (figure 96.1). Cette condensation pulmonaire ne refoule pas les structures médiastinales comme le ferait un épanchement pleural de grande abondance.

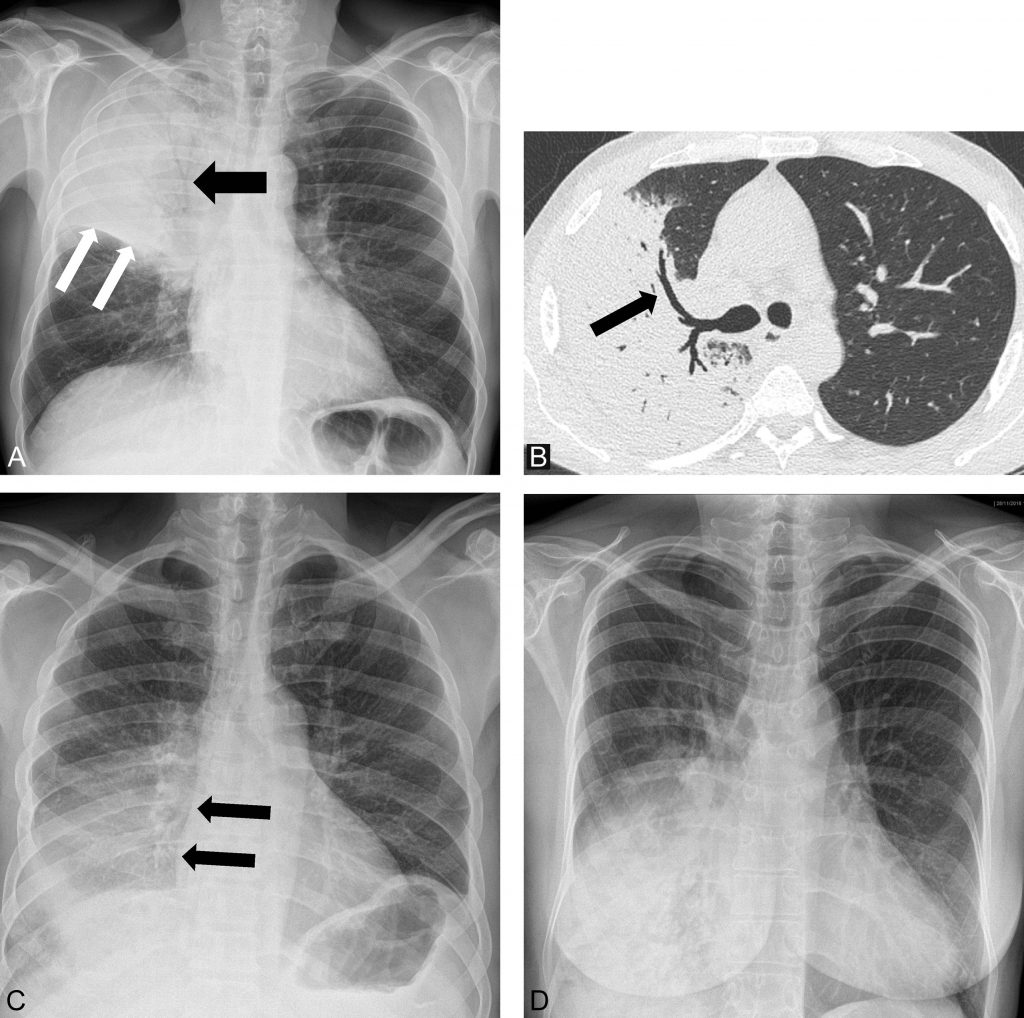

Fig. 96.1. Radiographie de thorax. Pneumonie franche lobaire aiguë.

(A) Radiographie de thorax de face. Foyer de condensation alvéolaire avec bronchogramme aérique (flèche noire), systématisé au lobe supérieur droit avec appui scissural (flèches blanches). (B) Scanner thoracique chez le même patient qu’en A. Condensation du lobe supérieur droit avec bronchogramme aérique (flèche). (C) Radiographie de thorax de face (autre patient). Foyer de condensation alvéolaire de champ pulmonaire inférieur droit, n’effaçant pas le bord droit de la silhouette cardiaque (flèches noires) . Le signe de la silhouette est négatif, la pneumonie n’est pas antérieure et intéresse donc le lobe inférieur droit. (D) Radiographie de thorax de face (autre patient). Foyer de condensation alvéolaire de champ pulmonaire inférieur droit, effaçant le bord droit de la silhouette cardiaque . Le signe de la silhouette est positif, la pneumonie est antérieure et intéresse donc le lobe moyen.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Sa localisation précise est facile sur la radiographie de face quand l’opacité parenchymateuse vient effacer l’un des cinq arcs du médiastin (signe de la silhouette : si deux structures de densité hydrique viennent à effacer leur interface, ces deux structures se situent dans le même plan) :

- ces arcs sont tous antérieurs :

- supérieur droit (veine cave supérieure) ;

- inférieur droit (atrium droit) ;

- moyen gauche (tronc de l’artère pulmonaire) ;

- inférieur gauche (ventricule gauche) ;

- sauf le supérieur gauche (bouton aortique), qui est postérieur.

La pneumonie peut également se manifester par des opacités mal limitées multifocales non systématisées (par exemple, infection à mycoplasme).

Le ou les foyers pneumoniques peuvent s’accompagner d’un épanchement pleural uni- ou bilatéral.

La présence d’une atteinte bilatérale ou multilobaire en radiographie de thorax ou encore une extension rapide sur deux radiographies proches constituent des signes de gravité (figure 96.2).

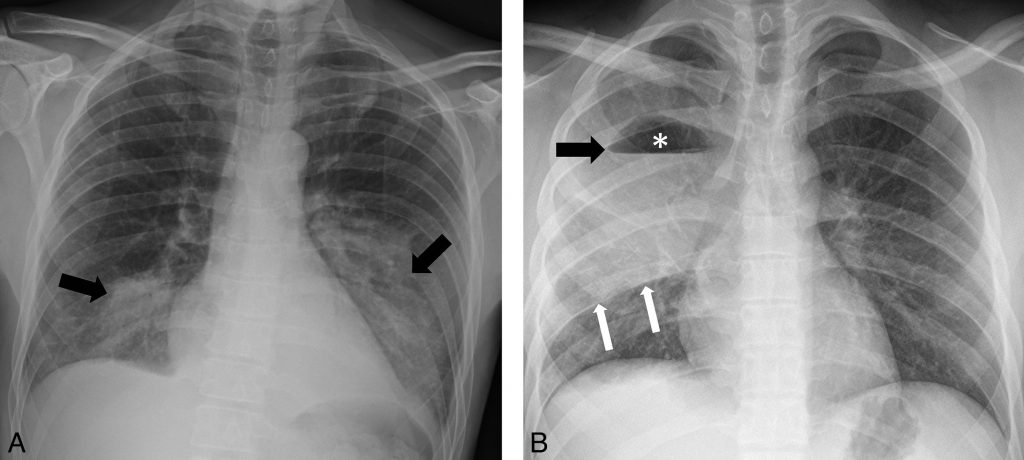

Fig. 96.2. Radiographie de thorax de face.

A Pneumonie bilatérale se traduisant par des foyers de condensations alvéolaires du lobe inférieur droit et du lobe inférieur gauche, n’effaçant pas la silhouette cardiaque (flèches). B Pneumonie lobaire supérieure droite se traduisant par un foyer de condensation alvéolaire du lobe supérieur droit avec appui scissural (flèches blanches), siège d’une excavation : clarté aérique supérieure (astérisque), niveau hydroaérique horizontal (flèche noire).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Tomodensitométrie

La tomodensitométrie permet de voir des condensations de petite taille et des plages en « verre dépoli » peu ou pas visibles en radiographie. Elle est plus performante pour analyser le caractère cavitaire d’un foyer infectieux, ce qui peut orienter vers certains agents microbiens spécifiques (figure 96.3), et pour rechercher des complications : abcès pulmonaire ou empyème pleural (cf. figure 91.3).

Fig. 96.3. Scanner thoracique.

Foyer de condensation du segment apical du lobe inférieur droit et multiples nodules pulmonaires, pour certains excavés, correspondant à des abcès à staphylocoques compliquant une endocardite tricuspidienne chez une patiente toxicomane IV.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Chez les sujets greffés ou infectés par le VIH, la présence de « verre dépoli » bilatéral étendu suggère le diagnostic de pneumocystose (figure 96.4).

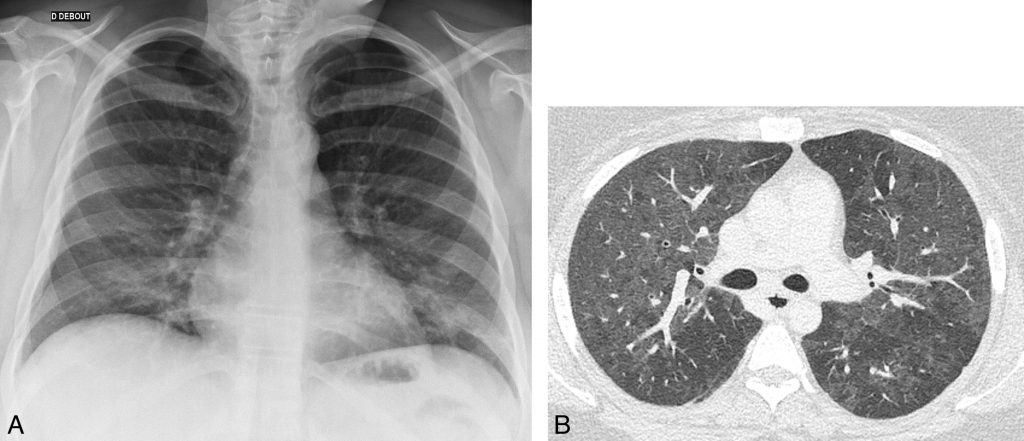

Fig. 96.4. Radiographie et scanner thoraciques.

A. Radiographie de thorax réalisée chez une patiente porteuse d’une infection par le VIH présentant une dyspnée fébrile. Pas d’anomalie parenchymateuse. B. Scanner thoracique réalisé chez la même patiente qu’en A. Plages de « verre dépoli » bilatérales diffuses, peu denses, traduisant une pneumocystose pulmonaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Toute suspicion de pneumonie nécessite une radiographie thoracique.

- Le scanner thoracique est indiqué en cas de forme grave ou compliquée, ou en cas de doute diagnostique.

- Le scanner thoracique permet également de rechercher une lésion sous-jacente lorsque la radiographie ne se normalise pas sous traitement.

- La pneumonie franche lobaire aiguë se manifeste par un syndrome alvéolaire systématisé à un lobe et volontiers associé à un bronchogramme aérique.