Plan de chapitre

ITEM 203 – Dyspnée aiguë et chronique

ITEM 204 – Toux chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement)

ITEM 208 – Insuffisance respiratoire chronique

ITEM 209 – Bronchopneumopathie chronique obstructive chez l’adulte

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 20 Découverte d’anomalies à l’auscultation pulmonaire.

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 162 Dyspnée.

- 286 Consultation de suivi et éducation thérapeutique d’un patient BPCO.

- 303 Prévention/dépistage des cancers de l’adulte.

- 314 Prévention des risques liés au tabac.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 203 – Dyspnée aiguë et chronique

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la dyspnée en général et plus particulièrement dyspnée inspiratoire/expiratoire* | ||

| Diagnostic positif | Connaître l’examen clinique d’un patient présentant une dyspnée* | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies d’une dyspnée aiguë et leurs signes cliniques* | OAP, embolie pulmonaire, crise d’asthme, exacerbation d’une BPCO, pneumopathie, pneumothorax, SDRA, inhalation d’un corps étranger, œdème de Quincke, anémie aiguë | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes de gravité devant une dyspnée aiguë* | Et savoir grader NYHA, MRC | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments d’orientation diagnostique face à une dyspnée chronique* | ||

| Étiologie | Connaître les signes d’orientation étiologique* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires de première intention en fonction du caractère aiguë ou chronique | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires de seconde intention en fonction du caractère aiguë ou chronique | ||

| Étiologie | Connaître les étiologies plus rares d’une dyspnée aiguë* | Pseudo-asthme cardiaque, tamponnade, états de choc, acidose métabolique, hyperthermies, sténoses trachéales, intoxication au CO, pneumocystose | |

| Étiologie | Connaître les principales étiologies cardiaque et pulmonaire d’une dyspnée chronique* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates* | ||

| Prise en charge | Connaître les indications des examens radiologiques devant une dyspnée aiguë et chronique* | ||

| Définition | Définition de la dyspnée* | Bien différencier la dyspnée de la détresse et l’insuffisance respiratoire | |

| Diagnostic positif | Dyspnée aiguë : éléments d’orientation étiologiques* | ||

| Identifier une urgence | Signes de gravité accompagnant la dyspnée aiguë* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie devant une dyspnée aiguë de l’enfant | ||

| Examens complémentaires | Connaître les signes indirects sur une radiographie d’un corps étranger bronchique | ||

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie de face dans un contexte de corps étranger | ||

ITEM 204 – Toux chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement)

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la toux aiguë et chronique chez l’enfant et l’adulte* | Chronique après 4 semaines | |

| Éléments physiopathologiques | Mécanisme du réflexe de toux* | Récepteurs, description du réflexe, origine du taux chronique | |

| Identifier une urgence | Rechercher les signes de gravité devant une toux aiguë ou chronique* | ||

| Diagnostic positif | Connaître la sémiologie d’une toux et les signes associés à la toux | ||

| Diagnostic positif | Toux aiguë de l’enfant et l’adulte : principales hypothèses diagnostiques | Pas à Pas Toux fébrile de l’enfant | |

| Diagnostic positif | Toux chronique de l’enfant et l’adulte : principales hypothèses diagnostiques | Pas à Pas Toux chronique de l’enfant | |

| Contenu multimédia | Exemples caractéristiques de radiographie thoracique | Dilatations des bronches, pneumopathie interstitielle, corps étranger | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une toux de l’enfant et de l’adulte | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une toux de l’enfant et de l’adulte | |

| Prise en charge | Traitement symptomatique de la toux* | ||

| Prise en charge | Éléments de prise en charge étiologique* | ||

ITEM 208 – Insuffisance respiratoire chronique

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Diagnostic positif | Connaître la définition d’une insuffisance respiratoire chronique (IRC)* | |

| Diagnostic positif | Connaître les données cliniques permettant d’orienter vers une IRC obstructive et vers une IRC restrictive* | |

| Définition | Définition de l’hypertension pulmonaire (HTP) de l’adulte* | |

| Diagnostic positif | Connaître les symptômes qui peuvent faire évoquer le diagnostic d’HTP* | |

| Examens complémentaires | Connaître les explorations fonctionnelles permettant d’orienter vers une IRC obstructive et vers une IRC restrictive* | |

| Examens complémentaires | Interprétation des explorations fonctionnelles permettant d’orienter vers une IRC obstructive et vers une IRC restrictive* | |

| Identifier une urgence | Identifier une décompensation d’IRC et en apprécier la gravité* | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les conséquences de l’IRC : insuffisance respiratoire aigüe, polyglobulie, hypertension pulmonaire, rétention hydro-sodée* | |

| Physiopathologie, étiologie | Savoir différencier les IRC selon leur mécanisme physiopathologique (liées à l’échangeur vs pompe ventilatoire ou commande centrale vs vascularisation pulmonaire)* | |

| Physiopathologie, étiologie | Connaître les principaux mécanismes responsables d’une hypoxémie et ceux responsables d’une hypercapnie* | |

| Prise en charge | Connaître les indications et les modalités de l’oxygénothérapie de longue durée* | |

| Prise en charge | Connaître les implications médico-sociales de l’IRC (Affection de Longue Durée)* | |

| Prise en charge | Connaître les principes de l’oxygénothérapie et de sa surveillance chez un malade hypercapnique* | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications des examens d’imagerie devant une insuffisance respiratoire chronique |

ITEM 209 – Bronchopneumopathie chronique obstructive chez l’adulte

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition de la BPCO | ||

| Définition | Connaître le principal facteur de risque et les comorbidités fréquemment associées à la BPCO | ||

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic positif et du diagnostic différentiel | ||

| Identifier une urgence | Identifier une exacerbation/décompensation de BPCO, en évaluer les signes de gravité | Savoir évoquer le diagnostic de décompensation de BPCO devant toute insuffisance respiratoire aiguë chez un patient BPCO ou à risque de BPCO (tabac), Savoir rechercher les signes de lutte respiratoire, une cyanose, une polypnée > 25/min, des signes d’encéphalopathie hypercapnique (agitation, sueurs, flapping), (item 359 et item 332) | |

| Étiologie | Connaître les facteurs précipitants d’une décompensation/exacerbation de BPCO | Savoir rechercher une surinfection bronchique, une pneumopathie infectieuse, une prise de sédatifs, une embolie pulmonaire, un pneumothorax, une insuffisance cardiaque ou un traumatisme | |

| Examens complémentaires | Connaître les signes paracliniques de gravité | Savoir demander un GDS artériel et interpréter selon les GDS de référence avec recherche d’une hypoxémie (< 60 mmHg), une hypercapnie marquée et une acidose respiratoire | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications des examens d’imagerie devant une bronchopneumopathie chronique obstructive | RP = phase initiale du diagnostic pour rechercher des comorbidités et lors de tout épisode d’exacerbation aiguë. Scanner thoracique non systématique, utile dans les formes avec emphysème majeur afin de planifier une éventuelle chirurgie de réduction pulmonaire. Peut compléter la RP lors d’épisodes d’exacerbation ou pour la recherche de comorbidités. Peut être proposé pour le dépistage du cancer bronchique chez les sujets à risque | |

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie thoracique BPCO | ||

| Prévalence, épidémiologie | Connaître l’épidémiologie de la BPCO* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de l’initiation du traitement symptomatique en urgence* | Oxygénothérapie avec cibles de SpO2 88 %–92 %, bronchodilatateurs (bêta-mimétiques inhalés, anticholinergiques) | |

| Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge de l’exacerbation et du traitement de fond* | Thérapeutiques y compris oxygénothérapie de longue durée et ventilation non invasive | |

I. Généralités

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes (trouble ventilatoire obstructif : VEMS/CVF < 70 % après bronchodilatateurs). Sa cause principale est le tabagisme.

La BPCO associe en proportion variable des lésions de bronchite chronique et d’emphysème, toutes deux participant de façon indépendante au syndrome obstructif.

La bronchite chronique se traduit radiologiquement par un syndrome bronchique qui n’est pas l’apanage de la BPCO puisqu’il est présent sous des formes variables dans les autres bronchopathies chroniques (asthme, mucoviscidose, dilatation des bronches, etc.).

L’emphysème correspond à un élargissement anormal et permanent des espaces aériens distaux avec une destruction des parois alvéolaires. Au contraire du syndrome bronchique, les lésions d’emphysème sont pratiquement pathognomoniques de la BPCO.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

La radiographie thoracique a peu d’intérêt pour le diagnostic positif de BPCO qui est spirométrique. Elle est indiquée à la phase initiale du diagnostic pour rechercher des comorbidités (cardiopathie associée, carcinome bronchique, etc.) et lors de tout épisode d’exacerbation aiguë.

Le scanner thoracique n’est pas systématique mais permet un phénotypage précis de la BPCO en évaluant la part respective des lésions parenchymateuses et bronchiques. Il est notamment utile dans les formes avec emphysème majeur afin de planifier une éventuelle chirurgie de réduction pulmonaire. Le scanner peut également être un complément de la radiographie lors d’épisodes d’exacerbation ou pour la recherche de comorbidités.

Dans le cadre du dépistage du cancer bronchique, le scanner est significativement plus performant que la radiographie et peut être proposé chez les sujets à risque (âge : 55–74 ans et tabagisme > 30 paquets-année).

III. Sémiologie

Le cliché radiographique de profil est plus sensible que le cliché de face pour rechercher les signes de distension (figure 90.1) :

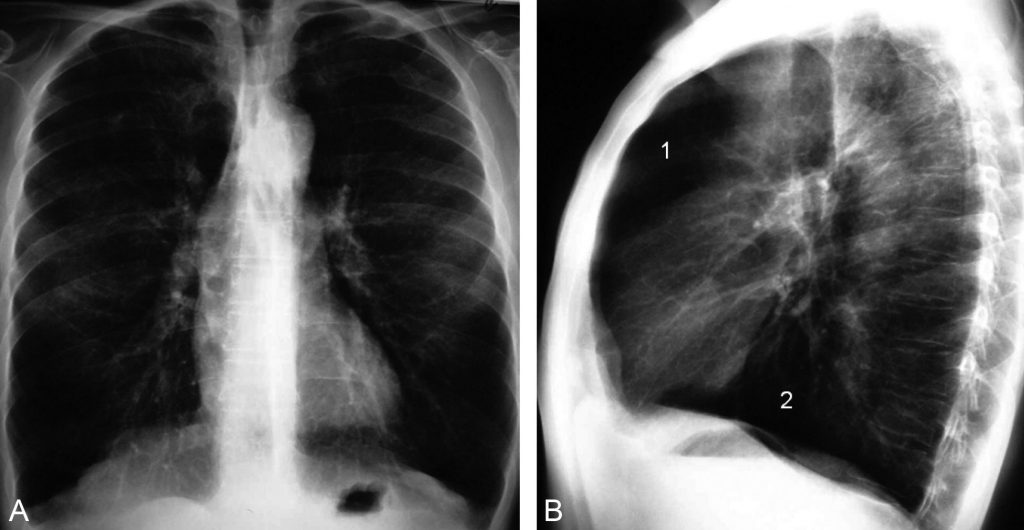

Fig. 90.1. Radiographie thoracique de face et de profil.

Le cliché de face (A) montre huit arcs antérieurs de côtes au-dessus du diaphragme et une hyperclarté diffuse du parenchyme pulmonaire. Le cliché de profil (B) montre une augmentation du diamètre antéropostérieur du thorax, un aplatissement des coupoles diaphragmatiques, et un élargissement des espaces clairs rétrosternal (1) et rétrocardiaque (2).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- aplatissement des coupoles diaphragmatiques ;

- augmentation des espaces clairs rétrosternal et rétrocardiaque ;

- augmentation du diamètre thoracique antéropostérieur (thorax en « tonneau »).

La radiographie de face peut montrer la distension thoracique sous la forme d’une hyperclarté pulmonaire ou la visibilité de plus de sept arcs costaux antérieurs au-dessus du diaphragme.

- La tomodensitométrie permet d’objectiver très précisément l’emphysème et le syndrome bronchique :

- l’emphysème se traduit par des plages hypodenses avasculaires qui correspondent à un remplacement du parenchyme pulmonaire par de l’air. La distribution lésionnelle est variable, généralement à prédominance apicale dans l’emphysème centrolobulaire, plus diffuse dans l’emphysème panlobulaire (figure 90.2) ;

- les bronches sont bien identifiables jusqu’aux générations sous-segmentaires. Le syndrome bronchique se caractérise par un épaississement des parois bronchiques et une réduction de la lumière des bronches, plus rarement un aspect de bronchectasies cylindriques. Les bronchectasies correspondent à des bronches dont le calibre est supérieur à celui des vaisseaux satellites (figure 90.3).

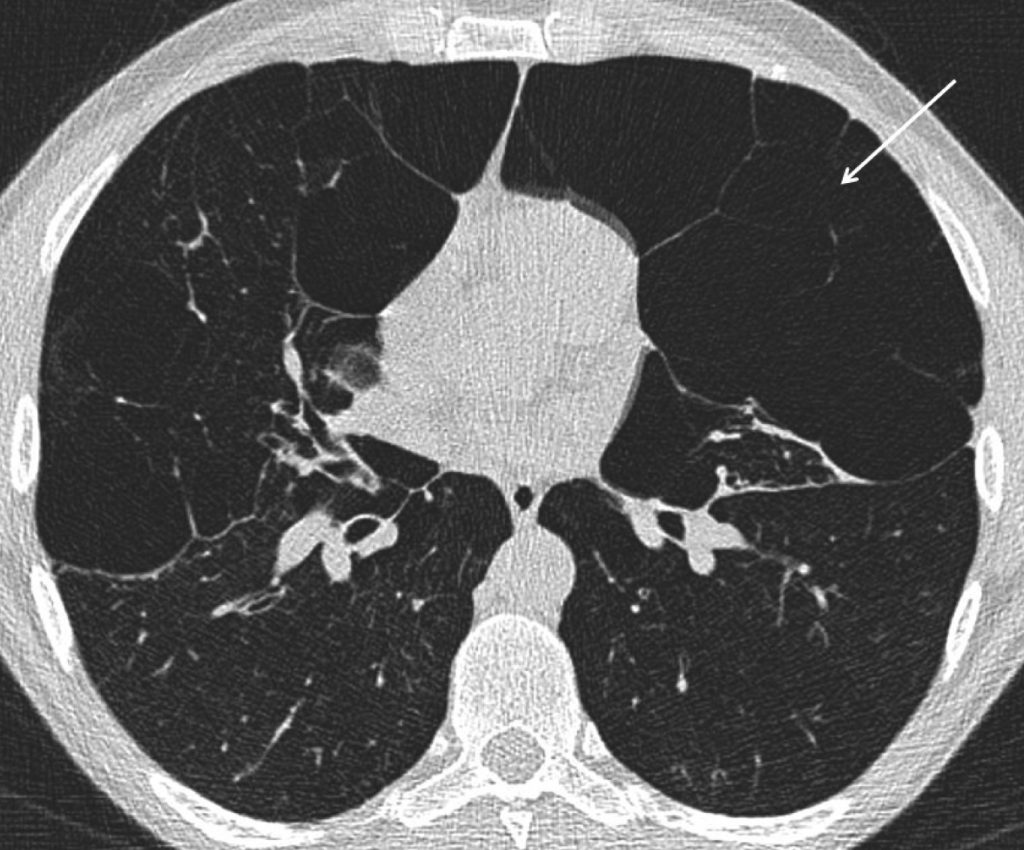

Fig. 90.2 Scanner thoracique. Coupe axiale.

Emphysème panlobulaire traduit par des plages hypodenses avasculaires (flèche) correspondant à une destruction du parenchyme pulmonaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

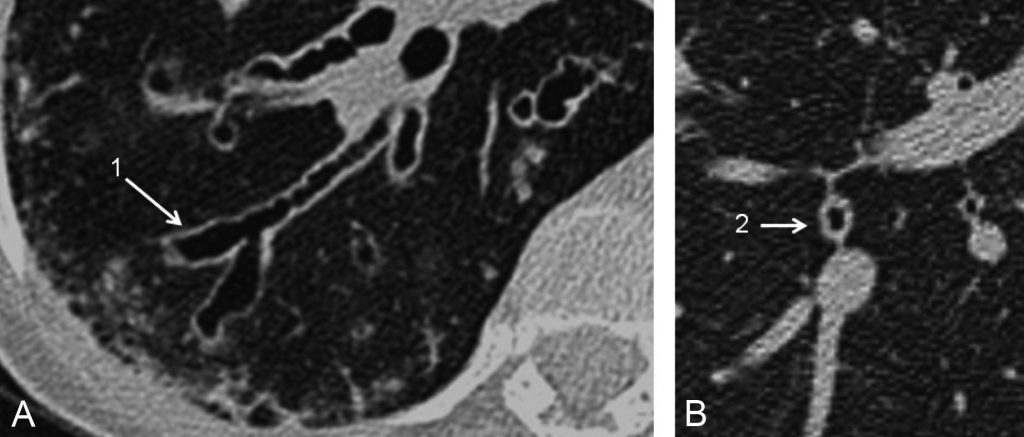

Fig. 90.3 Scanner thoracique. Coupes axiales.

Coupe centrée sur une bronche de la pyramide basale droite (A) montrant des bronchectasies variqueuses (1) et (B) un important épaississement pariétal (2).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- La BPCO associe en proportions variables des lésions de bronchite chronique et d’emphysème.

- La bronchite chronique se traduit radiologiquement par un syndrome bronchique, non spécifique.

- Les lésions d’emphysème sont pratiquement pathognomoniques de la BPCO.

- La radiographie thoracique est indiquée à la phase initiale du diagnostic et lors de tout épisode d’exacerbation aiguë.

- Dans le cadre du dépistage du cancer bronchique, le scanner est significativement plus performant que la radiographie et peut être proposé chez les sujets à risque.