Plan de chapitre

ITEM 307 – Tumeurs des os primitives et secondaires

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographies

– B. Scanner

– C. IRM

– D. Scintigraphie osseuse couplée à un scanner (TEMP-TDM) et/ou TEP-TDM au 18FDG

Situations de départ

- 71 Douleur d’un membre (supérieur ou inférieur).

- 72 Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire).

- 121 Déficit neurologique sensitif et/ou moteur.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 307 – Tumeurs des os primitives et secondaires

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Connaître les différentes familles de tumeurs osseuses (primitive, secondaire)* | |

| Diagnostic positif | Connaître les circonstances de découverte, les manifestations cliniques et radiologiques des tumeurs osseuses | |

| Examens complémentaires | Connaître le bilan biologique à pratiquer devant une suspicion de tumeur osseuse* | |

| Examens complémentaires | Connaître les principaux examens d’imagerie à pratiquer devant une suspicion de tumeur osseuse | |

| Prise en charge | Savoir orienter un patient vers une prise en charge spécialisée* | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les cancers qui sont le plus fréquemment responsable des métastases osseuses et les circonstances de découverte* | |

| Diagnostic positif | Connaître les principaux éléments de l’enquête étiologique devant une métastase osseuse inaugurale* |

I. Généralités

Les métastases correspondent à la dissémination hématogène de cellules tumorales à distance de la lésion tumorale primitive. Les tumeurs osseuses secondaires sont bien plus fréquentes que les tumeurs osseuses malignes primitives, surtout dans la deuxième partie de la vie.

Devant des lésions ostéolytiques multiples de l’adulte, les deux premiers diagnostics à évoquer sont des métastases osseuses et un myélome. Les cancers les plus ostéophiles sont ceux du sein, du poumon, de la prostate, du rein, de la thyroïde, de l’utérus, du rectosigmoïde et de l’œsophage.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Il existe plusieurs situations cliniques dont dépend la stratégie d’exploration en imagerie :

- le bilan local initial d’une lésion osseuse révélant une néoplasie métastatique. La stratégie est identique à celle de la découverte d’une tumeur osseuse (cf. chapitre 87) reposant sur la réalisation d’un bilan d’imagerie et d’une biopsie, qui permettent le diagnostic de localisation secondaire. Le bilan de la maladie primitive dépend de sa nature ;

- le bilan d’extension d’une néoplasie connue ou son suivi thérapeutique : la scintigraphie, le TEP ou l’IRM « corps entier » permettent de faire le bilan d’extension. Devant une lésion symptomatique chez un patient suivi pour néoplasie, des examens d’imagerie centrés seront réalisés à la recherche d’une fracture pathologique ou d’une compression radiculaire ou médullaire au rachis.

III. Sémiologie

A. Radiographies

Les métastases peuvent être ostéolytiques, ostéocondensantes ou mixtes (figure 88.1) :

- les métastases ostéolytiques sont les plus fréquentes (75 %) et surviennent en cas de cancer du poumon, du sein, du rein, de la thyroïde. Elles correspondent à des géodes radiotransparentes, arrondies, ovalaires, sans sclérose périphérique, sans réaction périostée le plus souvent, ou à des lésions à limites floues (lésions perméatives) ;

- les métastases ostéocondensantes représentent 15 % des métastases osseuses. Elles peuvent être focales, arrondies, ovalaires, de contours bien limités ou étendues en plage, aux contours plus flous. Sur le rachis, elles peuvent donner l’aspect de vertèbre ivoire (métastase essentiellement d’origine prostatique) ;

- les métastases mixtes représentent 10% des métastases osseuses.

Fig. 88.1 Exemple en IRM de métastases osseuses.

(A) Métastases ostéolytique du corps vertébral de T12 avec envahissement des parties molles et de l’espace épidural chez un patient ayant un cancer du poumon. (B) Métastases ostéocondensantes du corps vertébral de L5 et de la partie postérieure de l’aile iliaque gauche chez un patient ayant un cancer de la prostate. (C à E) Métastase de cancer du sein dans un plan sagittal très discrètement condensante de la partie postérieure du corps vertébral de L4 (C) parfaitement visualisée en IRM en hyposignal T1 (D) et rehaussée sur la séquence T1 Fat Sat après injection de produit de contraste (E).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Le mode de révélation est parfois une fracture pathologique. Classiquement, il est considéré qu’il existe un risque fracturaire lorsque 50 % de la circonférence corticale est lysée. Toute fracture avec un mécanisme à faible énergie doit faire évoquer de principe une fracture pathologique. Il faudra analyser sur les radiographies la trame osseuse autour du foyer fracturaire. Une fracture vertébrale est suspecte d’origine métastatique (ou myélomateuse) en cas d’atteinte au-dessus de T7 (proximale à T7), d’ostéolyse vertébrale trabéculaire et/ou corticale, d’envahissement tissulaire des parties molles paravertébrales ou épidurales.

B. Scanner

Le scanner permet une description sémiologique plus précise, l’évaluation de l’envahissement des parties molles et l’évaluation du risque fracturaire.

C. IRM

L’IRM est l’examen le plus performant pour la détection de l’envahissement médullaire (hyposignal T1, hypersignal T2 et rehaussement après injection de produit de contraste). Un envahissement médullaire sans ostéolyse de l’os trabéculaire ne sera pas visualisé sur des radiographies ou un scanner. Une radiographie normale n’élimine pas le diagnostic de métastase osseuse, notamment vertébrale.

Sur le rachis, l’IRM permet l’évaluation de l’envahissement épidural et du risque de compression médullaire.

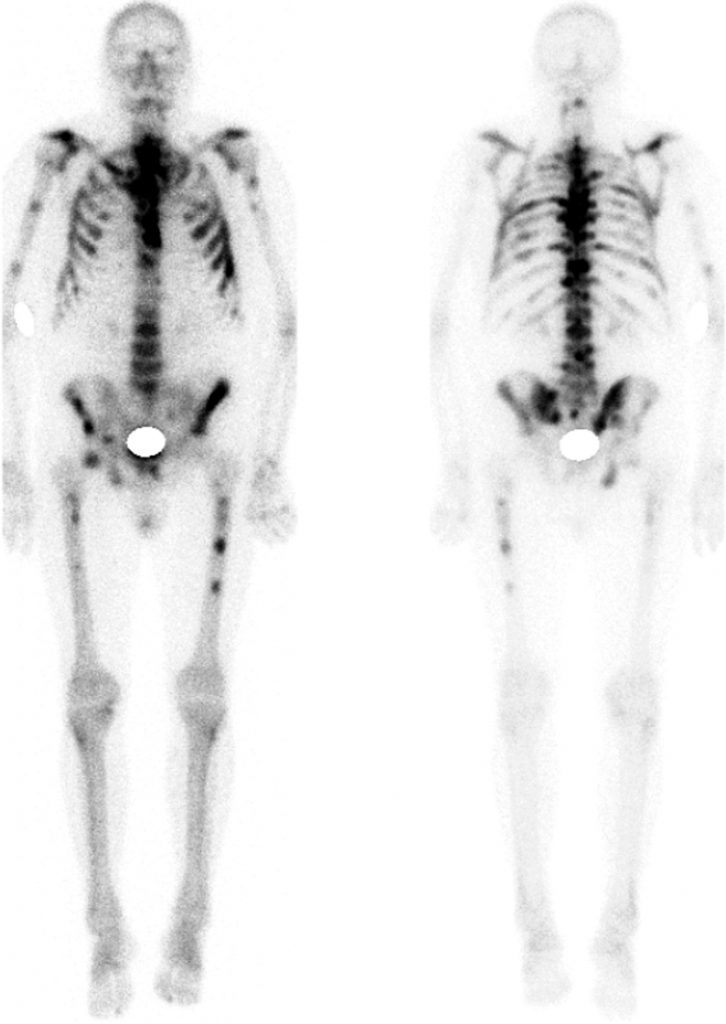

D. Scintigraphie osseuse couplée à un scanner (TEMP-TDM) et/ou TEP-TDM au 18FDG

Elles sont à réaliser en première intention dans le bilan d’extension initial et le suivi thérapeutique

des tumeurs malignes secondaires ostéophiles selon leur composante condensante (scintigraphie osseuse) ou lytique (TEP). Les métastases apparaissent comme des foyers d’hyperfixation associés à d’éventuelles anomalies morphologiques (figure 88.2).

Fig. 88.2 Métastases osseuses d’un cancer prostatique en scintigraphie. Multiples foyers d’hyperfixation sur le squelette axial et périphérique.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Les radiographies sont les examens à réaliser en première intention pour le bilan local.

- L’IRM est à réaliser en première intention en cas de signes de compression médullaire ou radiculaire.

- La scintigraphie osseuse est réalisée pour le bilan d’extension des tumeurs ostéophiles à la recherche de lésions secondaires à composante ostéocondensante, tandis que la TEP-TDM au 18FDG est privilégiée pour la recherche de lésions à composante ostéolytique.