Plan de chapitre

ITEM 363 – Fractures fréquentes de l’adulte et du sujet âgé

Fracture de l’extrémité supérieure du fémur

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Fracture de l’extrémité inférieure du radius

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 27 Chute de la personne âgée.

- 66 Apparition d’une difficulté à la marche.

- 68 Boiterie.

- 70 Déformation articulaire.

- 71 Douleur d’un membre (supérieur ou inférieur).

- 173 Traumatisme des membres.

- 228 Découverte d’une anomalie osseuse ou articulaire à l’examen d’imagerie médicale.

- 306 Dépistage et prévention ostéoporose.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 363 – Fractures fréquentes de l’adulte et du sujet âgé

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître l’épidémiologie des fractures de l’extrémité inférieure du radius et de l’extrémité proximale du fémur* | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les mécanismes lésionnels de l’extrémité proximale du fémur* | |

| Diagnostic positif | Savoir faire le diagnostic clinique de fracture du fémur proximal* | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication, l’objectif et la sémiologie de base des examens d’imagerie devant une fracture de l’extrémité supérieure du fémur* | |

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie de la hanche droite de face d’une fracture du col fémoral | |

| Examens complémentaires | Connaître la classification de Garden | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les différents types de fracture du fémur proximal* | |

| Identifier une urgence | Comprendre l’urgence de la prise en charge des fractures du fémur proximal* | |

| Prise en charge | Connaître le principe du traitement des fractures du fémur proximal* | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les principales complications immédiates des fractures du fémur proximal et leur prévention* | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les principales complications secondaires et tardives des fractures du fémur proximal* | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge des pathologies associées à la fracture proximale du fémur* | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les mécanismes lésionnels de l’extrémité inférieure du radius* | |

| Diagnostic positif | Savoir faire le diagnostic clinique d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication, l’objectif et la sémiologie de base des examens d’imagerie devant une fracture de l’extrémité inférieure du radius | |

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie du poignet avec fracture de Pouteau-Colles | |

| Identifier une urgence | Savoir rechercher les signes de gravité immédiate* | |

| Diagnostic positif | Connaître les formes cliniques des fractures de l’extrémité inférieure du radius* | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les principales complications immédiates, secondaires et tardives des fractures de l’extrémité inférieure du radius* | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement des fractures de l’extrémité inférieure du radius* |

Fracture de l’extrémité supérieure du fémur

I. Généralités

Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur sont fréquentes, de l’ordre de 50 000 cas par an en France. Chez les sujets âgés, elles sont à l’origine d’une surmortalité de l’ordre de 20 % la première année et de 10 % l’année suivante. Elles doivent faire rechercher une ostéoporose sous-jacente chez les personnes les plus âgées ou à risque d’ostéoporose. Les fractures cervicales sont les plus fréquentes. La classification de Garden permet de les décrire selon le déplacement de la tête fémorale et l’orientation des travées spongieuses. C’est une classification pronostique dont dépend l’attitude thérapeutique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Les radiographies sont l’examen de première intention. Les clichés de face et de profil de la hanche sont indispensables pour affirmer le diagnostic de fracture de l’extrémité supérieure du fémur et évaluer les facteurs pronostiques.

Un scanner sera réalisé en seconde intention en cas de doute sur les radiographies de fracture complexe ou en cas d’impotence fonctionnelle majeure empêchant la réalisation de radiographies de bonne qualité.

Le recours à la scintigraphie ou à l’IRM en cas de doute sur les radiographies est exceptionnel.

III. Sémiologie

Une solution de continuité ou rupture de la corticale signe la fracture. Le trait de fracture doit être recherché en suivant la ligne de la corticale (figure 77.1).

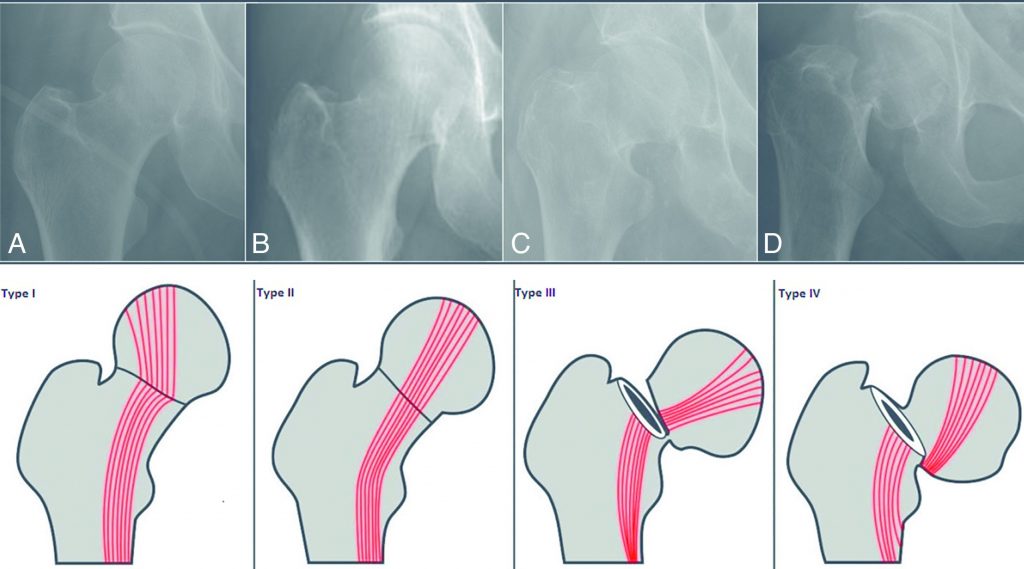

Fig. 77.1 Radiographies de la hanche droite de face montrant une fracture du col fémoral.

– Garden I (A) : fracture incomplète, non déplacée, engrenée en valgus.

– Garden II (B) : fracture complète, non déplacée.

– Garden III (C) : fracture complète engrenée en varus, avec bascule postérieure et inférieure de la tête fémorale dans la fosse acétabulaire.

– Garden IV (D) : fracture complète avec désolidarisation des fragments.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

La classification de Garden distingue quatre types de fracture de gravité croissante du col fémoral :

- type I : fracture incomplète (corticale inférieure du col continue), non déplacée, engrenée en valgus (travées osseuses céphaliques verticalisées par rapport à celle du col) ;

- type II : fracture complète (rupture de la corticale inférieure du col), non déplacée. Les travées osseuses sont interrompues mais conservent une orientation normale ;

- type III : fracture complète engrenée en varus. Les travées osseuses de la tête sont horizontalisées. Il existe une bascule postérieure et inférieure de la tête fémorale lui donnant un aspect arrondi très caractéristique sur les clichés radiographiques ;

- type IV : fracture complète en varus avec désolidarisation des fragments. La tête fémorale, complètement séparée du col fémoral, est en position neutre dans la cavité acétabulaire (travées osseuses céphaliques conservant leur orientation normale).

Une douleur de hanche avec une radiographie normale chez une patiente ostéoporotique ou à risque d’ostéoporose doit faire évoquer une fissure osseuse. Une IRM ou une scintigraphie permettra d’en faire le diagnostic.

Fracture de l’extrémité inférieure du radius

I. Généralités

La forme la plus fréquente des fractures de l’extrémité inférieure du radius est la fracture de Pouteau-Colles après une chute sur la paume de la main en compression-hyperextension. La fracture est sus-articulaire avec une bascule dorsale du fragment distal du radius, responsable de la déformation « en dos de fourchette ».

À l’inverse, la fracture de Goyrand-Smith est définie par une fracture sus-articulaire avec bascule ventrale du fragment distal secondaire à une chute sur le dos de la main.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

En première intention, on réalise des radiographies de face et profil du poignet, complétées éventuellement les incidences obliques pour rechercher un fragment osseux et/ou préciser un déplacement.

Des radiographies de contrôle sont réalisées juste après la réduction.

III. Sémiologie

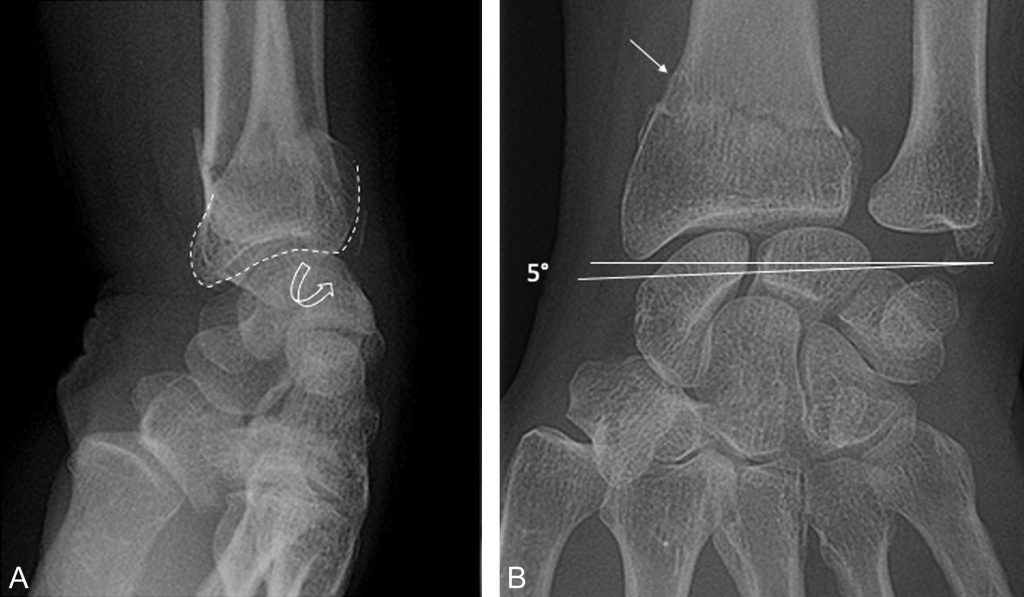

Fracture de Pouteau-Colles (figure 77.2) :

- fracture sus-articulaire, à distance de l’interligne radiocarpien ;

- bascule postérieure du fragment distal ;

- horizontalisation de la ligne bistyloïdienne (index radio-ulnaire).

Fig. 77.2 Fracture de Pouteau-Colles : radiographies de profil (A) et de face (B) du poignet gauche.

Fracture extra-articulaire de l’extrémité distale du radius (flèche) avec horizontalisation de la ligne bistyloïdienne et bascule postérieure de l’extrémité distale. Noter la fracture de la base de la styloïde ulnaire associée (appelée alors fracture de Gérard-Marchant).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Les radiographies sont l’examen clé du diagnostic de ces fractures.

- La classification de Garden distingue quatre types de fracture de gravité croissante du col fémoral.

- La forme la plus fréquente des fractures de l’extrémité inférieure du radius est la fracture de Pouteau-Colles.