Plan de chapitre

ITEM 341 – Hémorragie méningée

ITEM 100 – Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Céphalées intenses et brutales

– B. Autres

III. Sémiologie

– A. Sémiologie de l’HSA au scanner

– B. IRM et interprétation pour les causes autres

Situations de départ

- 50 Malaise/perte de connaissance.

- 118 Céphalée.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 341 – Hémorragie méningée

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de l’hémorragie méningée dite sous-arachnoïdienne, spontanée et traumatique* | ||

| Étiologie | Connaître les principales causes d’hémorragies méningées et les facteurs favorisants* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les présentations cliniques et le diagnostic d’hémorragie méningée* | Évoquer le diagnostic devant une céphalée brutale évocatrice chez un patient sans autre argument pour une autre cause de céphalée urgente avec signes d’irritation pyramidale | |

| Diagnostic positif | Connaître la stratégie d’exploration complémentaire devant un tableau clinique évocateur d’hémorragie méningée* | Indication = scanner cérébral sans injection en urgence. Reconnaître la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens sur un scanner PUIS ponction lombaire (Savoir quand et comment réaliser une ponction lombaire. Connaître les caractéristiques du LCS en cas d’hémorragie méningée) | |

| Examens complémentaires | Connaître les signes évocateurs d’hémorragie méningée au scanner cérébral sans injection | ||

| Examens complémentaires | Connaître les caractéristiques du LCS dans l’hémorragie méningée* | ||

| Contenu multimédia | Exemples d’HSA sur TDM | 1. Hémorragie sous arachnoïdienne 2. Hémorragie cérébroméningée (hématome) | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration complémentaire à visée étiologique | Indication = scanner cérébral avec injection Reconnaître un anévrysme artériel (= image d’addition artérielle) ou une autre origine vasculaire | |

| Identifier une urgence | Connaître l’urgence d’une hémorragie méningée* | Identifier l’urgence diagnostique et la nécessité de référer en urgence à un service spécialisé : neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle | |

| Prise en charge | Connaître le traitement symptomatique initial* | Savoir prévenir les complications avec un isolement neurosensoriel au lit, antalgie IV, contrôle de la pression artérielle et appel d’un réanimateur | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement étiologique* | Connaître les grands principes du traitement étiologique (neurochirurgical et neuro-radio-interventionnel) | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les complications évolutives d’une hémorragie méningée* | Hypertension intracrânienne, hydrocéphalie aiguë précoce et retardée, récidive hémorragique, vasospasme cérébral | |

ITEM 100 – Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une céphalée aiguë et une céphalée chronique | ||

| Identifier une urgence | Connaître les principales causes de céphalées nécessitant une prise en charge en urgence et leur présentation clinique* | À début brutal, à début progressif | |

| Étiologie | Énoncer les principales causes de céphalée aiguë et les caractéristiques cliniques propres à chacune* | ||

| Étiologie | Énoncer les principales causes de céphalée chronique (épisodique ou quotidienne) et les caractéristiques cliniques propres à chacune* | Chez l’adulte et l’enfant | |

| Étiologie | Énoncer les principales causes des céphalées récentes d’aggravation progressive et les caractéristiques cliniques propres à chacune* | ||

| Identifier une urgence | Discuter l’indication d’une hospitalisation et d’une ponction lombaire devant une céphalée aiguë en connaissant la pertinence de cet examen* | ||

| Prise en charge | Savoir mettre en route un traitement des céphalées aux urgences | ||

| Examens complémentaires | Indication et pertinence de l’imagerie devant une céphalée aiguë et chronique chez l’adulte et l’enfant | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de traitement et de prise en charge des céphalées primaires en dehors du contexte de l’urgence* | ||

I. Généralités

La céphalée (douleur de l’extrémité céphalique crânienne ou faciale) est un symptôme subjectif qui motive de fréquentes consultations. Selon la classification internationale des céphalées ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders, 3th édition), les causes sont divisées en deux groupes opposés :

- les céphalées primaires, dues à l’activation des systèmes nociceptifs crâniens en l’absence de lésion sous-jacente (migraine…) ;

- les céphalées secondaires, qui sont symptomatiques d’une cause locale (neurologique, ORL, ophtalmique) ou générale. Les causes sont multiples et parfois très graves (hémorragie sous-arachnoïdienne, méningite), nécessitant une prise en charge urgente avec des examens complémentaires systématiques.

Les céphalées, ou douleurs crâniennes, représentent l’un des symptômes les plus fréquents en médecine. Les céphalées sont aiguës, progressives ou chroniques.

L’imagerie cérébrale n’est pas nécessaire en cas de céphalée primaire typique (ANAES, 2002). En revanche, la présence d’un signe d’alerte doit amener à la réalisation d’une imagerie cérébrale (guide de bon usage des examens d’imagerie médicale).

En cas de céphalées intenses et brutales, un scanner ou une IRM doit être réalisé(e) en urgence afin d’éliminer une hémorragie intracrânienne.

En effet, l’hémorragie sous-arachnoïdienne (anciennement appelée hémorragie méningée) résulte d’une irruption de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Elle se traduit par une céphalée brutale en « coup de tonnerre », d’emblée maximale, associée à un syndrome méningé d’intensité variable. La cause la plus fréquente est la rupture d’anévrisme intracrânien qui constitue une urgence diagnostique et thérapeutique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Céphalées intenses et brutales

En cas de céphalées intenses et brutales faisant donc suspecter une hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA), un scanner ou une IRM doivent être réalisés en urgence. Dans le cadre de l’urgence, l’examen clé du diagnostic est le scanner cérébral sans injection.

La sensibilité du scanner est supérieure à 90 % lorsqu’il est réalisé dans les 24 heures après le début des signes cliniques ; cette sensibilité diminue rapidement les jours suivants. Un scanner normal n’élimine pas le diagnostic d’HSA. La ponction lombaire avec étude du liquide cérébrospinal est indiquée en cas de normalité du scanner.

Le bilan étiologique à la recherche d’un anévrisme rompu, d’une dissection d’une artère intracrânienne, d’une fistule artérioveineuse durale, d’une malformation artérioveineuse, d’une thrombose cérébrale, d’une angiopathie, est réalisé par un angioscanner intracrânien en urgence éventuellement complété si besoin par une angiographie cérébrale. La plupart des anévrismes sont localisés dans la région du cercle anastomotique du cerveau (polygone de Willis).

Le traitement d’un anévrisme intracrânien rompu est une urgence et peut être fait par voie chirurgicale ou endovasculaire (embolisation).

En IRM, la séquence FLAIR a une sensibilité supérieure à celle du scanner, en particulier pour les HSA de faible abondance et/ou de plus de 48 heures.

B. Autres

Dans les autres cas de céphalées nécessitant un examen complémentaire, l’accès à l’IRM est à favoriser.

Son but sera d’éliminer une cause visible en imagerie (apoplexie hypophysaire, sinusite aiguë, dissection des artères cervicales, tumeur intracrânienne, thrombophlébite cérébrale, lésion vasculaire artérielle, hypertension intracrânienne « bénigne », hypotension intracrânienne idiopathique, malformation de Chiari).

III. Sémiologie

A. Sémiologie de l’HSA au scanner

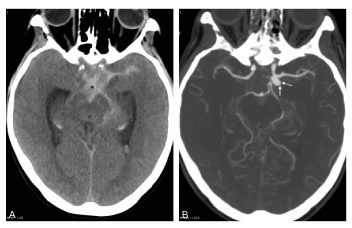

Sur un scanner sans injection de produit de contraste iodé, l’HSA apparaît sous l’aspect d’une hyperdensité spontanée diffuse dans les espaces sous-arachnoïdiens et les citernes de la base (figure 56.1A).

Fig. 56.1 HSA par rupture d’anévrisme intracrânien.

Scanner sans injection de produit de contraste iodé en coupes axiales (A) montrant une hyperdensité spontanée prédominant au niveau de la citerne optochiasmatique (∗) s’étendant au sillon latéral (vallée sylvienne) gauche et associée à une dilatation ventriculaire. L’angioscanner (B) met en évidence un anévrisme carotidien gauche (flèches) responsable de cette HSA.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

En IRM, l’HSA se présente sous forme d’un hypersignal FLAIR et hyposignal T2* des espaces sous-arachnoïdiens.

La localisation où prédomine l’hémorragie est importante pour la recherche de la cause du saignement :

- dans les HSA par rupture d’anévrisme intracrânien, l’hyperdensité prédomine dans la région où se trouve l’anévrisme (vallée sylvienne en cas d’anévrisme de l’artère cérébrale moyenne, citerne optochiasmatique pour les anévrismes de l’artère communicante antérieure, etc.) ;

- dans les HSA non anévrismales liées à d’autres causes (traumatisme crânien, thrombose veineuse corticale, angiopathie amyloïde, etc.), l’hyperdensité prédomine au niveau cortical, péricérébral ;

- l’HSA de localisation péri-mésencéphalique pure constitue une forme particulière d’HSA pour laquelle aucune cause, notamment aucune cause anévrismale, n’est habituellement retrouvée.

L’HSA peut être associée à :

- une hyperdensité dans les cavités ventriculaires (hémorragie intraventriculaire), qui sont alors souvent dilatées (hydrocéphalie) ;

- un hématome intraparenchymateux.

Un anévrisme apparaît en angioscanner comme une déformation artérielle localisée, le plus souvent sacciforme, c’est-à-dire sous l’aspect d’une image d’addition (figure 56.1B).

B. IRM et interprétation pour les causes autres

L’IRM permet d’optimiser le protocole d’imagerie par le choix des séquences, réalisées en fonction de la cause suspectée des céphalées. En règle générale, le protocole « céphalées » comprend plusieurs séquences présentées dans le tableau 56.1. Elles permettent d’écarter plusieurs pathologies.

Tableau 56.1 IRM : protocole « céphalées ».

| Sagittal T1 EG | Permet notamment d’étudier la charnière cervico-occipitale. |

| Axial FLAIR HSA ou 3D FLAIR | Séquences optimisées pour la détection d’une hémorragie sous-arachnoïdienne récente |

| Axial T2* | Détection de stigmates hémorragiques |

| 3D TOF standard | Bilan d’éventuels anévrismes intracrâniens Couvre du segment V4 de l’artère vertébrale jusqu’aux péricalleuses |

| Coronal T2 | Analyse du parenchyme et du signal des sinus veineux Analyse de la gaine des nerfs optiques |

| Diffusion standard | Éliminer une étiologie ischémique (par exemple, secondaire à une dissection cervicale) |

| Volume T1 après injection de gadolinium | Non systématique À réaliser si suspicion clinique de thrombophlébite cérébrale ou si découverte d’une lésion sur les séquences précédentes nécessitant une injection pour caractérisation |

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Urgence diagnostique : scanner cérébral sans injection de produit de contraste iodé à la recherche d’une hyperdensité spontanée des espaces sous-arachnoïdiens.

- L’absence des signes d’HSA au scanner ne permet pas d’éliminer le diagnostic.

- Rechercher en priorité et en urgence une rupture d’anévrisme par un angioscanner.