Plan de chapitre

ITEM 336 – Coma non traumatique chez l’adulte et chez l’enfant

ITEM 343 – État confusionnel et trouble de conscience chez l’adulte et chez l’enfant

I. Généralités

II. Indications des examens d’imagerie devant un coma brutal, un état confusionnel et/ou un trouble de la conscience chez l’enfant et chez l’adulte

III. Sémiologie radiologique et spécificités de l’engagement cérébral

– A. Généralités

– B. Stratégie d’exploration en imagerie

– C. Sémiologie de l’engagement temporal interne

Situations de départ

- 28 Coma et troubles de conscience.

- 119 Confusion mentale/désorientation.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 336 – Coma non traumatique chez l’adulte et chez l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Coma chez l’adulte et chez l’enfant* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître les mécanismes pouvant concourir au coma* | Connaître les centres nerveux de l’éveil et de la conscience | |

| Diagnostic positif | Diagnostiquer un coma, évaluer son stade et la profondeur du coma (Glasgow Coma Scale) chez l’adulte et chez l’enfant* | Être capable de calculer et d’interpréter un score de Glasgow | |

| Diagnostic positif | Savoir réaliser l’examen neurologique d’un patient dans le coma* | Être capable d’interpréter l’examen des pupilles, un clignement à la menace ; être capable de décrire la position et le mouvement des globes oculaires | |

| Diagnostic positif | Savoir rechercher les éléments d’orientation clinique et anamnestique devant un coma* | Fièvre, syndrome méningé, signes de localisation, examen du scalp, circonstances… | |

| Diagnostic positif | Connaître les critères diagnostiques de mort cérébrale* | Connaître l’examen clinique d’un patient en mort encéphalique et les examens complémentaires nécessaires (angiographie, EEG) | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques d’une hypoglycémie et la corriger* | ||

| Identifier une urgence | Identifier les situations d’urgence extrême d’un coma chez l’adulte et chez l’enfant* | État respiratoire, glycémie, connaître le syndrome d’HTIC et reconnaître un engagement temporal interne ou signification d’une mydriase unilatérale, état de mal épileptique | |

| Examens complémentaires | Savoir prescrire les examens complémentaires à réaliser en urgence chez l’adulte et chez l’enfant | Glycémie capillaire, savoir demander un bilan biologique simple (glycémie, natrémie, gaz du sang), un scanner cérébral, savoir faire une ponction lombaire. Savoir les prescrire dans l’ordre approprié | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications de l’IRM en urgence chez l’adulte et chez l’enfant | Notamment connaître les indications de l’IRM en urgence (filière neurovasculaire) | |

| Contenu multimédia | Reconnaître une hémorragie intracrânienne sur la TDM | Reconnaître une hyperdensité spontanée intraparenchymateuse et dans les espaces subarachnoïdiens | |

| Contenu multimédia | Reconnaître un effet de masse et un engagement cérébral sur la TDM | ||

| Étiologie | Connaître les principales causes de coma non traumatique chez l’adulte et chez l’enfant* | Toxique, infectieux, métabolique, épileptique, vasculaire | |

| Prise en charge | Connaître la prise en charge symptomatique initiale et la correction d’une hypoglycémie* | Savoir prendre en compte les risques respiratoires et réaliser les traitements de première ligne appropriés (libération des voies aérienne et oxygénothérapie), position latérale de sécurité et appeler le réanimateur, resucrage | |

| Prise en charge | Connaître les mesures thérapeutiques associées des principales complications* | Modalités de protection des voies aériennes, assistance ventilatoire, lutte contre l’hypothermie et les conséquences des points de compression | |

ITEM 343 – État confusionnel et trouble de conscience chez l’adulte et chez l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition du syndrome confusionnel* | Description des principaux symptômes | |

| Prévalence, épidémiologie | Prévalences du syndrome confusionnel dans la population générale, aux urgences et dans différents milieux hospitaliers* | ||

| Diagnostic positif | Diagnostic clinique du syndrome confusionnel chez l’adulte et particularités chez l’enfant* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les trois formes cliniques du syndrome confusionnel* | Forme confuso-onirique, forme stuporeuse, forme mixte | |

| Diagnostic positif | Connaître le principal outil de dépistage clinique* | Confusion Assessment Method (CAM) | |

| Identifier une urgence | Connaître les situations nécessitant une prise en charge en urgence* | Engagement, paludisme grave… | |

| Étiologie | Connaître les principales étiologies et les principaux facteurs de risque du syndrome confusionnel chez l’adulte et chez l’enfant* | Causes toxiques, métaboliques, neurologiques, infections bactériennes, virales ou parasitaires, rétention d’urines, fécalome (savoir rechercher une cause médicamenteuse, principale étiologie du syndrome confusionnel) | |

| Examens complémentaires | Connaître le bilan biologique de première intention devant un syndrome confusionnel* | Ionogramme sanguin, calcémie | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications des examens d’imagerie devant un état confusionnel et/ou un trouble de la conscience chez l’enfant et chez l’adulte | Scanner ou IRM | |

| Prise en charge | Connaître les grands principes de la prise en charge d’un syndrome confusionnel chez l’adulte et chez l’enfant selon l’étiologie* | Y compris prise en charge pré-hospitalière | |

I. Généralités

Un coma est défini par une suppression de la vigilance (ou éveil), composante de la conscience.

C’est une urgence diagnostique et thérapeutique.

Il peut apparaître d’emblée ou faire suite à une obnubilation ou à une stupeur.

Devant tout coma non traumatique, il faut appeler le 15 pour une hospitalisation rapide dans le service des urgences le plus proche du domicile. La personne présente doit s’assurer de la liberté des voies aériennes et évaluer la fréquence cardiaque pour réaliser si nécessaire des mesures de réanimation (massage cardiaque et ventilation). Le patient doit être mis en position latérale de sécurité pour éviter tout risque d’inhalation.

Le coma traduit une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante (FRAA) du tronc cérébral (partie postérieure du pont et du mésencéphale et partie postéro-antérieure du diencéphale), qui constitue le support neurophysiologique de la vigilance.

Il peut résulter d’une souffrance cérébrale diffuse (par exemple, de nature toxique, métabolique, traumatique, infectieuse, épileptique) ou d’une lésion cérébrale focale sous-tentorielle ou sus-tentorielle.

L’état confusionnel quant à lui est défini par un début brusque, une atteinte globale des fonctions cognitives, des troubles de la vigilance, de physiopathologies et causes différentes.

II. Indications des examens d’imagerie devant un coma brutal, un état confusionnel et/ou un trouble de la conscience chez l’enfant et chez l’adulte

Devant un coma avec signes de focalisation, l’imagerie cérébrale contribue au diagnostic et est à réaliser en urgence.

En cas d’installation brutale, on évoque en premier lieu soit une hémorragie cérébrale (cf. chapitre 56) soit un accident vasculaire ischémique (cf. chapitre 50).

Les autres causes à écarter en imagerie comprendront :

- thrombophlébite cérébrale et complications hémorragiques ou œdémateuses ;

- tumeurs primitives ou secondaires sus-tentorielles ou sous-tentorielles avec effet de masse, risque d’engagement (cf. infra) et hydrocéphalie ;

- en fonction du contexte :

- embolie gazeuse (accidents de décompression en plongée, chirurgie thoracique) ;

- embolie graisseuse (fractures des os longs) ;

- encéphalopathie toxique ou métabolique.

Les examens complémentaires en imagerie dépendent du contexte. Les principaux examens demandés en urgence sont :

- un scanner cérébral sans injection en urgence :

- – il précise parfois d’emblée la nature lésionnelle d’un coma (hématome cérébral) et l’importance de l’œdème cérébral, l’existence d’une lésion responsable d’un engagement cérébral ; il sera réalisé en l’absence de cause évidente biologique toxique ou autre, même en l’absence de signes de focalisation, surtout en cas de traumatisme crânien ;

- – pour rappel : la sensibilité du scanner pour détecter une hémorragie intracrânienne (hématome intracrânien, hémorragie sous-arachnoïdienne) est supérieure à 90 % lorsqu’il est réalisé dans les 24 heures après le début des signes cliniques ; cette sensibilité diminue rapidement les jours suivants ;

- une IRM encéphalique en urgence :

- – cet examen est plus sensible que le scanner cérébral ;

- – il est parfois réalisé en première intention ;

- – il est justifié en cas de suspicion de pathologie vasculaire cérébrale (AVC, thrombophlébite cérébrale), de méningoencéphalite, de tumeurs cérébrales.

III. Sémiologie radiologique et spécificités de l’engagement cérébral

A. Généralités

L’engagement cérébral correspond au déplacement de structures cérébrales par un processus expansif intracrânien quelle que soit son origine (tumeur, abcès, hématome intracérébral, sous-dural ou extradural, accident vasculaire cérébral « malin », etc.). L’engagement constitue un signe de gravité car il témoigne d’un effet de masse majeur responsable d’une hypertension intracrânienne aiguë, avec risque de décès, et constitue donc une urgence thérapeutique.

Il existe trois principaux types d’engagement :

- temporal interne : engagement de la partie médiale du lobe temporal entre le bord libre de la tente du cervelet et le mésencéphale. La gravité de cet engagement est liée à la compression du mésencéphale (risque de décès brutal) ; il se manifeste cliniquement par une anisocorie (mydriase aréactive homolatérale à l’engagement) secondaire à la compression du nerf oculomoteur (III) et peut se compliquer d’un AVC ischémique dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure lié à la compression de cette artère ;

- sous-falcoriel : engagement du gyrus cingulaire sous la faux du cerveau. Il y a un risque de dilatation ventriculaire par compression du foramen interventriculaire et du troisième ventricule. Cet engagement peut se compliquer d’un AVC ischémique par compression de l’artère cérébrale antérieure ;

- cérébelleux : engagement des amygdales cérébelleuses à travers le foramen magnum. La gravité de cet engagement est liée à la compression de la moelle allongée (risque de décès brutal).

D’autres engagements existent, tels que les engagements central (déplacement du diencéphale à travers l’incisure tentorielle), à travers la calvaria (par exemple en post-chirurgical) ou transtentoriel (de bas en haut via la tente du cervelet).

B. Stratégie d’exploration en imagerie

Les signes d’engagement sont visibles en scanner et en IRM. Ces examens permettent par ailleurs d’en préciser la cause.

C. Sémiologie de l’engagement temporal interne

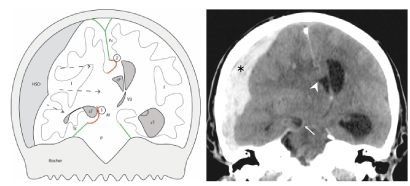

Les signes directs de ce type d’engagement sont mieux analysés en coupe frontale (figure 55.1) par la mise en évidence d’une hernie de la partie médiale du lobe temporal entre le bord libre de la tente du cervelet et le mésencéphale, entraînant une compression du mésencéphale.

Fig. 55.1 Hématome sous-dural aigu post-traumatique.

Scanner sans injection de produit de contraste iodé en coupe frontale. L’hématome sous-dural droit est hyperdense (∗) et produit un effet de masse majeur avec :

– des signes d’engagement temporal interne (1) (flèche) : effacement des citernes péri-mésencéphaliques, hernie de la partie médiale du lobe temporal gauche au-dessus du bord libre de la tente du cervelet (Tc) entraînant une compression du mésencéphale (M). Il existe également un effacement de la corne temporale (cT) droite et une dilatation de la corne temporale gauche ;

– des signes d’engagement sous-falcoriel (2) (tête de flèche) avec un déplacement des éléments de la ligne médiane [faux du cerveau (Fc) et troisième ventricule (V3)], engagement du cingulum sous la faux du cerveau et déplacement majeur des cornes frontales (cF).

P : pont ; I : insula.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Les signes indirects sont importants et visibles en coupes axiales et frontales mettant en évidence un effacement des citernes péri-mésencéphaliques et effacement de la corne temporale du côté de l’engagement, et une dilatation de la corne temporale controlatérale.

Points clés

- L’engagement cérébral correspond au déplacement de structures cérébrales par un processus expansif intracrânien.

- C’est une urgence thérapeutique.

- Les trois principaux types d’engagements sont les engagements temporal interne, sous-falcoriel et cérébelleux.

- Le scanner cérébral et l’IRM cérébrale permettent d’en faire le diagnostic.