Plan de chapitre

ITEM 151 – Méningites, méningoencéphalites chez l’adulte et l’enfant

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 121 Déficit neurologique sensitif et/ou moteur

- 114 Agitation

- 117 Apathie

- 119 Confusion mentale/désorientation

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 151 – Méningites, méningoencéphalites chez l’adulte et l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Méningites et méningoencéphalites infectieuses chez l’adulte et en pédiatrie, abcès cérébral* | ||

| Diagnostic positif | Savoir suspecter cliniquement un syndrome méningé fébrile et connaître les particularités sémiologiques en fonction du terrain (enfant, personne âgée)* | ||

| Diagnostic positif | Savoir identifier les éléments d’un syndrome encéphalitique et savoir évoquer une méningoencéphalite herpétique | Savoir suspecter cliniquement une méningoencéphalite | |

| Diagnostic positif | Connaître les caractéristiques cliniques détaillées des différentes étiologies infectieuses des méningites purulentes chez l’enfant et l’adulte* | ||

| Diagnostic positif | Savoir suspecter cliniquement un abcès cérébral* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître les éléments de physiopathologie des méningites, des méningoencéphalites et des abcès cérébraux | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies et l’épidémiologie bactériennes et virales des méningites en fonction de l’analyse cytochimique du LCS et de l’âge du patient* | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies et l’épidémiologie infectieuses des méningoencéphalites* | ||

| Étiologie | Savoir citer les principales étiologies infectieuses des abcès cérébraux* | ||

| Examens complémentaires | Indication d’une ponction lombaire | Complications, contre-indications | |

| Examens complémentaires | Indication et objectifs des examens d’imagerie devant une suspicion de méningite, d’une encéphalite ou d’un abcès | ||

| Identifier une urgence | Connaître les signes cliniques de gravité d’une méningite* | ||

| Identifier une urgence | Savoir identifier un purpura fulminans* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge thérapeutique d’un purpura fulminans* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge immédiate en cas de suspicion de méningite* | ||

| Prise en charge | Connaître les indications et les modalités de l’antibiothérapie probabiliste devant une méningite présumée bactérienne* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge thérapeutique des méningites infectieuses non purulentes* | ||

| Prise en charge | Connaître la conduite à tenir immédiate en cas de suspicion de méningoencéphalite herpétique | Connaître la conduite à tenir immédiate en cas de méningoencéphalite, indication de l’aciclovir | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les mesures générales à prendre pour la personne atteinte et son entourage en cas d’infection invasive à méningocoque* | Notification et déclaration obligatoire, précautions complémentaires « gouttelettes » | |

| Définition | Méningites et méningoencéphalites infectieuses chez le nouveau-né et le nourrisson* | ||

I. Généralités

L’encéphalite herpétique est une infection diffuse du tissu cérébral par le virus de l’herpès (en général HSV-1).

Elle peut s’observer à tout âge. Chez l’adulte, elle est la conséquence d’une réactivation virale à partir du ganglion trigéminé, ce qui explique l’atteinte précoce des régions temporales médiales.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’encéphalite herpétique est une urgence diagnostique et thérapeutique.

L’examen clé du diagnostic est la ponction lombaire avec une recherche de l’ADN viral.

L’IRM est l’examen d’imagerie le plus sensible pour mettre en évidence les lésions qui sont préférentiellement temporales médiales, frontobasales et insulaires ; les atteintes sont le plus souvent bilatérales et asymétriques.

La réalisation de l’examen d’imagerie ne doit pas retarder la mise en route du traitement par aciclovir intraveineux.

III. Sémiologie

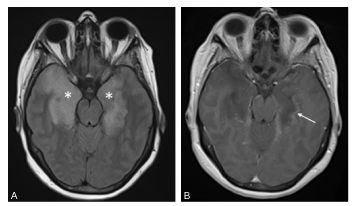

En IRM, les lésions apparaissent en hypersignal en T2/FLAIR, mal limitées, touchant préférentiellement et de façon asymétrique la partie médiale des lobes temporaux, les lobes insulaires et frontaux inférieurs avec une atteinte de la substance blanche et de la substance grise (figure 54.1). Leur prise de contraste est inconstante. Des remaniements hémorragiques sur la séquence T2* peuvent également s’observer. Il peut exister un hypersignal sur la séquence de diffusion traduisant un œdème cytotoxique.

En l’absence de traitement, les lésions évoluent sur un mode nécrotico-hémorragique responsable de graves séquelles.

Fig. 54.1. Méningoencéphalite herpétique.

IRM en coupes axiales pondérées en FLAIR (A) et T1 après injection de gadolinium (B). Atteinte temporale bilatérale et asymétrique à prédominance médiale et insulaire droite, en hypersignal en FLAIR (∗), à contours mal limités, discrètement expansive et prenant partiellement le contraste (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Les atteintes temporales médiales et insulaires sont souvent bilatérales mais asymétriques.