Plan de chapitre

ITEM 93 – Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Situations de départ

- 66 Apparition d’une difficulté à la marche

- 72 Douleurs du rachis (cervical, dorsal, lombaire)

- 97 Rétention aigüe d’urines

- 121 Déficit neurologique sensitif et/ou moteur

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 93 – Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie des lésions médullaires et d’un syndrome de la queue de cheval* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques d’une compression médullaire* | Décrire les principaux symptômes révélateurs. Diagnostiquer et décrire la sémiologie clinique du syndrome radiculaire lésionnel et le syndrome sous-lésionnel | |

| Examens complémentaires | Savoir hiérarchiser les examens complémentaires devant une suspicion de compression médullaire | Ne pas faire de PL avant d’avoir fait une imagerie de la moelle spinale | |

| Examens complémentaires | Savoir faire le diagnostic d’une compression médullaire à l’imagerie | ||

| Contenu multimédia | Exemple d’IRM typique de compression médullaire | Savoir reconnaître sur une IRM le cordon médullaire, la queue de cheval et les structures avoisinantes | |

| Étiologie | Connaître les étiologies d’une compression médullaire* | Différencier les causes extradurales, intradurales et extramédullaires, ainsi qu’intramédullaires | |

| Diagnostic positif | Connaître le diagnostic différentiel* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les formes topographiques* | Savoir mettre en évidence les éléments cliniques des différents niveaux de compression médullaire dorsale, cervicale basse, cervicale haute | |

| Identifier une urgence | Savoir identifier des situations d’urgence devant une compression médullaire* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge des situations d’urgence devant une compression médullaire* | ||

| Diagnostic positif | Savoir faire le diagnostic clinique d’un syndrome de la queue de cheval* | ||

| Examens complémentaires | Savoir hiérarchiser les examens complémentaires d’un syndrome de la queue de cheval | ||

| Examens complémentaires | Savoir faire le diagnostic radiologique d’un syndrome de la queue de cheval | ||

| Contenu multimédia | Exemple d’IRM typique de syndrome de la queue de cheval | ||

| Étiologie | Connaître les étiologies d’un syndrome de la queue de cheval* | ||

| Diagnostic positif | Connaître le diagnostic différentiel d’un syndrome de la queue de cheval* | ||

| Identifier une urgence | Savoir identifier les situations d’urgence devant un syndrome de la queue de cheval* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge des situations d’urgence devant un syndrome de la queue de cheval* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Comprendre les principaux déficits et incapacités secondaires à une compression médullaire ou un syndrome de la queue de cheval* | Conséquences et handicaps principaux sans les détailler | |

| Prise en charge | Connaître les principes essentiels de prise en charge des déficits, incapacités et handicap secondaires à une compression médullaire ou un syndrome de la queue de cheval* | ||

I. Généralités

La compression médullaire ou des racines de la queue de cheval constitue une urgence diagnostique et souvent chirurgicale.

Les causes de compression médullaire sont classées en trois types en fonction de la localisation de la lésion par rapport à la dure-mère et la moelle spinale :

- extradural ;

- intradural extramédullaire ;

- intramédullaire.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Devant un tableau clinique de compression médullaire ou de compression des racines de la queue de cheval, une IRM panmédullaire doit être réalisée en urgence immédiate.

Des coupes sagittales et axiales en T2 et en T1 sans puis avec injection de produit de contraste avec éventuellement saturation du signal de la graisse (T2 STIR et T1 SPIR) doivent être réalisées pour préciser :

- le niveau et la nature de la lésion compressive ;

- les signes de souffrance médullaire (hypersignal en T2).

La déformation de la moelle spinale et l’aspect des vertèbres et du sac dural déterminent le type de compression (figure 52.1), ce qui oriente vers la nature de la lésion en cause (tableau 52.1).

Tableau 52.1. Principales étiologies des compressions médullaires non traumatiques.

| Causes extradurales |

| Vertébrale : métastase (+++) (figure 52.2), myélome Discale : hernie discale Ostéodiscale : spondylodiscite (++) (figure 52.3), arthrose Espace extradural : hématome épidural, abcès épidural, infiltration tumorale (hémopathie) |

| Causes intradurales extramédullaires |

| Méninge : méningiome (figure 52.4) Racine nerveuse : schwannome |

| Causes intramédullaires |

| Tumeur (+) : épendymome, astrocytome, métastase |

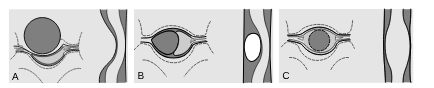

Fig. 52.1. Les différents types de compression.

Compression de type extradural (A) : la lésion du corps vertébral refoule la dure-mère. Les espaces sous-arachnoïdiens sont « rétrécis » par la lésion. Compression de type intradural extramédullaire (B) : la lésion est située dans les espaces sous-arachnoïdiens ; elle déplace le cordon médullaire et « élargit » les espaces sous-arachnoïdiens. Compression de type intramédullaire (C) : la lésion est située dans la moelle spinale ; elle élargit celle-ci sur toutes les coupes ; les espaces sous-arachnoïdiens sont « rétrécis ».

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 52.2. Métastase vertébrale thoracique (cause extradurale).

IRM en coupes sagittales pondérées en T2 (A), en T1 sans (B) et après injection de gadolinium (C), et axiales (D) et frontales (E) pondérées en T1 après injection de gadolinium avec saturation des graisses. Tassement vertébral avec recul du mur postérieur (flèches) et compression médullaire de type extradural. Rehaussement après injection du tissu tumoral avec extension épidurale antérieure (∗) et paravertébrale (têtes de flèche) bilatérale, bien visible respectivement en coupes axiale et frontale.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 52.3. Spondylodiscite infectieuse T7-T8 (cause extradurale).

IRM en coupes sagittales pondérées en T2 (A) et en T1, sans (B) et avec injection de gadolinium et saturation des graisses (C). Atteinte centrée sur le disque T7-T8 (flèches) qui apparaît en hypersignal en T2 et qui prend le contraste en périphérie. Cette atteinte s’étend aux corps vertébraux adjacents dont les plateaux sont irréguliers et aux espaces pré- et paravertébraux. Il existe également une coulée infectieuse épidurale postérieure (∗).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

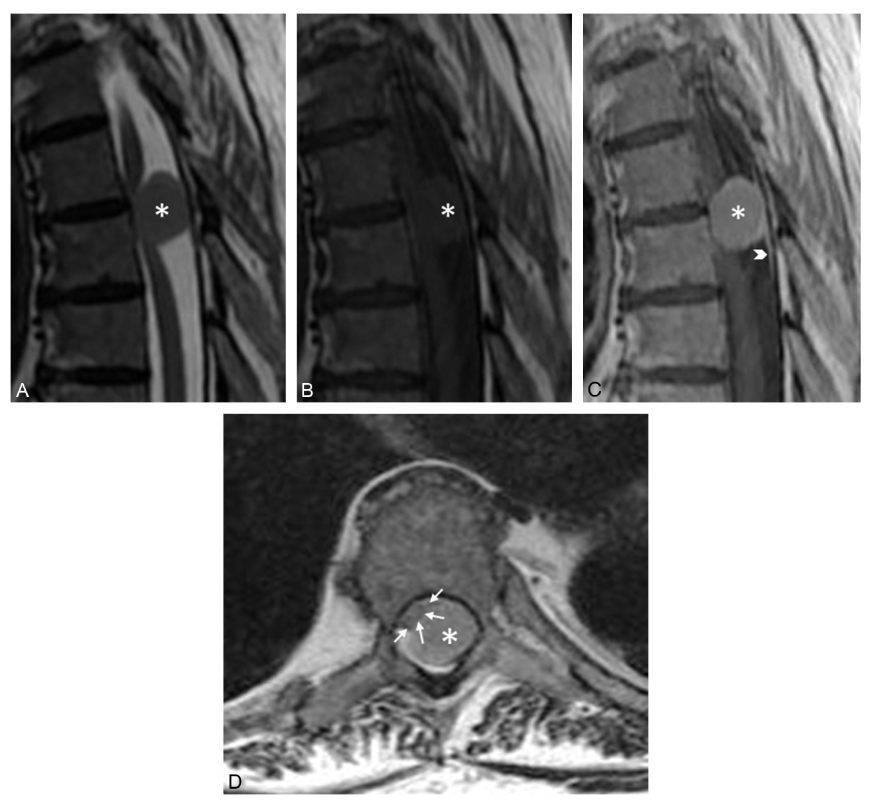

Fig. 52.4. Méningiome (cause intradurale extramédullaire).

IRM en coupes sagittales pondérées en T2 (A) et en T1, sans (B) et avec injection de gadolinium (C), et coupe axiale pondérée en T1 après injection (D). Masse à contours bien limités (∗) en isosignal en T2, en hyposignal en T1, prenant le contraste de façon intense et homogène et refoulant le cordon médullaire vers l’avant et vers la droite (flèches). Noter le raccordement méningé avec épaississement de la dure-mère, en « queue de comète » (tête de flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’IRM panmédullaire doit être réalisée en urgence.

- Les coupes sagittales et axiales avec séquences pondérées en T2 et T1, sans et après injection de produit de contraste gadoliné, permettent de préciser le niveau et la nature de la compression.