Plan de chapitre

ITEM 279 – Cirrhose et complications

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Découverte fortuite

– B. Lorsque le diagnostic de cirrhose est posé

– C. Suivi de la maladie

III. Sémiologie

– A. Signes morphologiques hépatiques

– B. Signes d’hypertension portale

– C. Nodules sur cirrhose

IV. Situations à risque et imagerie

Situations de départ

- 3 Distension abdominale.

- 6 Hépatomégalie.

- 10 Méléna, rectorragie.

- 21 Asthénie.

- 41 Gynécomastie.

- 47 Ictère.

- 58 Splénomégalie.

- 206 Élévation des transaminases sans cholestase.

- 215 Anomalie des plaquettes.

- 218 Diminution du taux de prothrombine (TP).

- 224 Découverte d’une anomalie abdominale à l’examen d’imagerie médicale.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 279 – Cirrhose et complications

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition de la cirrhose* | ||

| Prévalence, épidémiologie | Connaître la prévalence de la cirrhose hépatique* | ||

| Définition | Connaître les stades évolutifs de la cirrhose* | Compensée : asymptomatique Décompensée : six principales complications | |

| Diagnostic positif | Connaître les manifestations cliniques de cirrhose* | Signes cliniques d’HTP, IHC, et consistance ferme du foie | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes paracliniques (biologiques et échographiques) associés à la cirrhose | ||

| Examens complémentaires | Connaître les méthodes diagnostiques d’une cirrhose compensée | PBH (indications, contre-indications, voies) et tests non invasifs de fibrose | |

| Étiologie | Connaître les étiologies de cirrhose et les arguments diagnostiques étiologiques* | Tableau des causes et arguments étiologiques | |

| Identifier une urgence | Connaître les quatre principales complications sévères de la cirrhose : hémorragie digestive, encéphalopathie hépatique, infection de liquide d’ascite, syndrome hépatorénal* | Signes de gravité et principes généraux de prise en charge + encéphalopathie hépatique (manifestations cliniques, physiopathologie et facteurs déclenchants de l’encéphalopathie hépatique) | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique d’une cirrhose du foie et de ses principales complications (encéphalopathie hépatique, ascite, hémorragie digestive)* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge de l’encéphalopathie hépatique* | Critères d’IOT, traitements pharmacologiques (lactulose, rifaximine) | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement de l’ascite* | Ascite tendue, poussée d’ascite, ascite réfractaire | |

| Prise en charge, suivi | Connaître les principes prévention de l’encéphalopathie hépatique* | Information du risque, prudence à l’égard des hypnotiques | |

| Prise en charge, suivi | Savoir que le patient cirrhotique est à risque de CHC | ||

I. Généralités

La cirrhose correspond au stade évolutif tardif de toutes les hépatopathies chroniques dont les étiologies sont principalement virales B et C, alcoolique et dysmétabolique. Au stade de cirrhose, trois types de complications surviennent :

- l’insuffisance hépatocellulaire qui ne donne pas de signe spécifique en imagerie mais qui peut conduire à la présence d’une ascite ;

- l’hypertension portale, avec l’apparition de voies de dérivation (shunts) entre le réseau porte et le réseau veineux systémique, dont le but est de contourner le foie. Certaines de ces voies de dérivation sont visibles en endoscopie digestive haute mais aussi et surtout en imagerie ; certaines voies de dérivation forment des varices qui sont à risque de saignement (hémorragie digestive) ;

- un carcinome hépatocellulaire (tumeur primitive du foie), qui survient dans 90 % des cas sur un foie de cirrhose. L’incidence de survenue de ce carcinome hépatocellulaire est variable, entre 1 et 4 % par an chez un patient cirrhotique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Sur le plan diagnostique, l’imagerie n’a aucune place pour poser le diagnostic d’hépatite aiguë. Elle n’a qu’un rôle limité dans le diagnostic positif de cirrhose, qui est avant tout clinicobiologique et anatomopathologique. En effet, la sensibilité de l’imagerie est de l’ordre de 50 %, et sa spécificité est > 90 %. L’imagerie ne peut donc pas se substituer à l’histologie. En revanche, il peut arriver que des signes de cirrhose visibles sur un examen d’imagerie demandé pour une autre raison orientent vers ce diagnostic.

Tous les patients ayant une suspicion de cirrhose ne sont pas biopsiés.

Des méthodes alternatives non invasives sont développées. Ainsi, la Haute Autorité de Santé écrit que pour les patients ayant une hépatopathie chronique virale C ou une co-infection VHC et VIH, le diagnostic de cirrhose peut être posé si la mesure de la rigidité du foie (par élastométrie en utilisant le Fibroscan®) est supérieure à 13 à 15 kPa à deux reprises. Pour les autres étiologies, une biopsie est recommandée. Les sociétés savantes européennes recommandent quant à elles l’utilisation conjointe de tests sanguins (scores biologiques) et de la mesure de la rigidité du foie (sans préciser la méthode) pour exclure ou affirmer le diagnostic d’hépatopathie chronique avancée. Dans ce cas, des valeurs < 8 kPa et > 12 kPa sont retenues pour exclure ou affirmer l’atteinte.

Pour le diagnostic d’hypertension portale, les recommandations européennes disent que si la rigidité hépatique est > 20 à 25 kPa, la présence d’une hypertension portale cliniquement significative est certaine. À l’inverse, si la mesure est < 20 kPa et si le patient a un taux de plaquettes > 150 000/ml, une endoscopie digestive haute n’est pas nécessaire car la probabilité qu’il existe des varices à risque de saignement est très faible (< 3 %).

L’imagerie a un rôle primordial dans le suivi des hépatopathies chroniques avancées et des cirrhoses, pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire (figure 5.1).

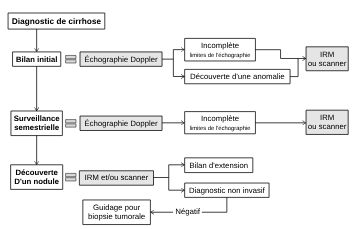

Fig. 5.1 Arbre de raisonnement de l’emploi de l’imagerie dans la cirrhose.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

A. Découverte fortuite

L’échographie est un examen très souvent demandé pour explorer divers symptômes abdominaux. La connaissance de la sémiologie échographique de la cirrhose permet de détecter des patients ayant une fibrose sévère ou une cirrhose non connue. Ces patients doivent alors être orientés vers un hépatologue.

B. Lorsque le diagnostic de cirrhose est posé

Un bilan initial doit être réalisé pour estimer l’état de départ avant toute prise en charge. Il repose principalement sur l’échographie abdominale mais, en cas de limitation de celle-ci, un scanner ou une IRM doivent être réalisés.

C. Suivi de la maladie

Le suivi de la cirrhose repose sur la réalisation d’une échographie abdominale tous les 6 mois. Ce suivi a principalement pour but de détecter précocement la survenue d’un carcinome hépatocellulaire à une taille permettant encore un traitement à intention curative.

En cas d’apparition d’un nodule ou de modification d’un nodule déjà connu, une IRM doit être réalisée de préférence pour caractériser ce nodule (cf. chapitre 16). À défaut, un scanner hépatique peut être proposé.

III. Sémiologie

Les signes de fibrose sévère et de cirrhose sont visibles en échographie-doppler, en scanner ou en IRM. On en distingue deux principaux types :

- des signes de dysmorphie hépatique liés à l’accumulation de fibrose et aux remaniements du parenchyme hépatique ;

- des signes d’hypertension portale.

A. Signes morphologiques hépatiques

La fibrose et les nodules de régénération qui composent la cirrhose sont visibles sous forme d’une hétérogénéité du parenchyme et d’une irrégularité des contours hépatiques qui ont souvent un aspect bosselé (figure 5.2).

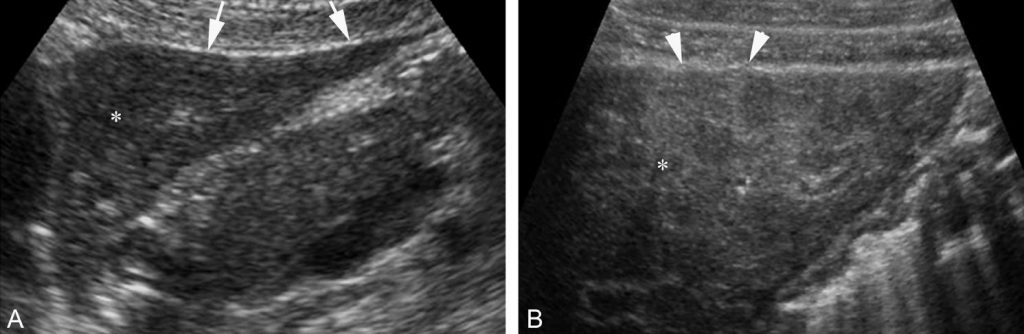

Fig. 5.2 Aspect échographique comparatif d’un foie sain (A) et d’un foie de cirrhose (B) (coupe sagittale du foie gauche).

Le foie sain présente un parenchyme d’aspect homogène (∗) et des contours lisses (flèches). Le foie cirrhotique est d’échostructure grossière et hétérogène (∗). La surface du foie est bosselée (têtes de flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Dans les stades précoces de la cirrhose, on observe souvent d’une hypertrophie du foie (hépatomégalie) du fait des phénomènes inflammatoires hépatiques. Ensuite, la maladie évolue vers une atrophie qui prédomine dans le foie droit et sur le segment IV. Une hypertrophie compensatrice du segment I est fréquemment observée. On observe également un élargissement de la fossette vésiculaire et de l’espace hilaire préportal.

B. Signes d’hypertension portale

La résistance au passage du flux porte à travers le foie entraîne :

- une augmentation du diamètre du tronc porte :

- supérieure à 13 mm ;

- ainsi qu’une diminution des vitesses portales (mesurées à l’échographie-doppler) ;

- voire, à un stade évolué, une inversion du flux portal (figure 5.3).

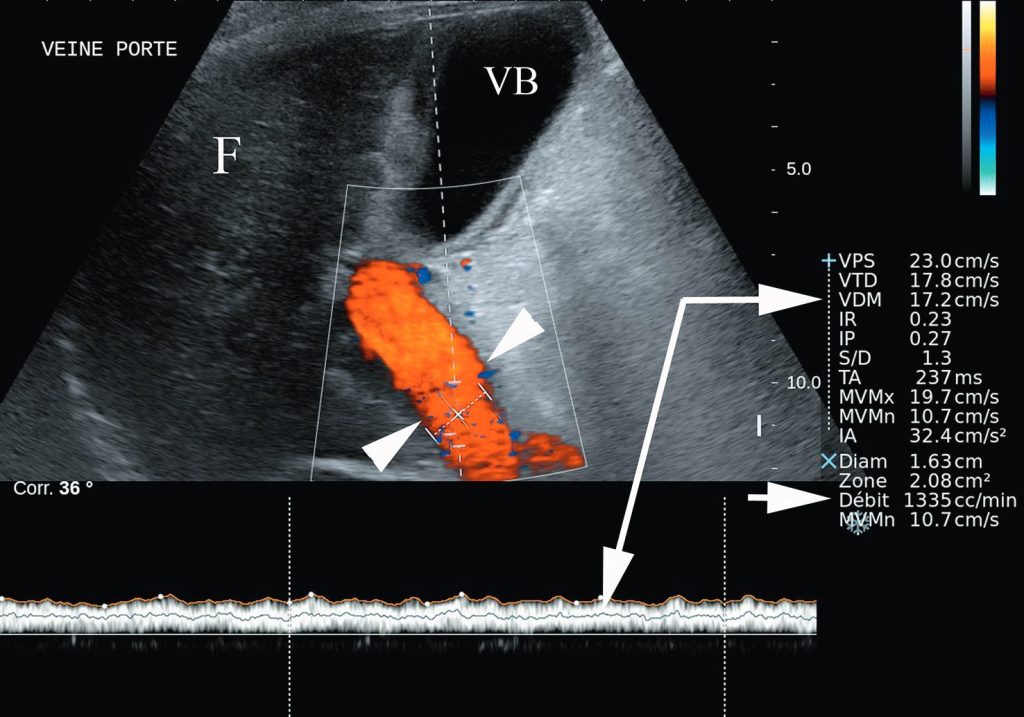

Fig. 5.3 Exemple d’étude écho-doppler de la veine porte d’un foie de cirrhose.

La veine porte (têtes de flèche) présente un flux se dirigeant vers la sonde (codé en rouge orangé au doppler couleur) donc se dirigeant normalement vers le foie (F). On dit qu’il est hépatopète. Le doppler pulsé renseigne sur la vitesse du flux porte (ici 17 cm/s) (flèches longues). Après mesure du diamètre de la veine porte, l’échographe calcule la vitesse du flux sanguin portal (après correction de l’angle de tir) (flèche courte). En cas d’hypertension portale, la vitesse diminue, le flux porte peut même s’inverser et devenir hépatofuge. Des veines de dérivation peuvent être visibles en doppler couleur, mais elles sont plus facilement détectées au scanner.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Une splénomégalie (diamètre de la rate passant par le hile > 12 cm) est aussi présente.

Les voies de dérivation veineuses (ou shunts) portosystémiques se développent avec en particulier des varices œsophagiennes (figure 5.4).

Retenons qu’il existe cinq grands groupes de varices : œsophagiennes et gastriques, splénorénales, pariétales et para-ombilicales, mésentériques et périrectales, et enfin rétropéritonéales. Une ascite apparaît.

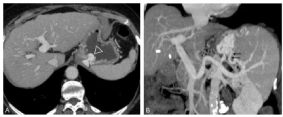

Fig. 5.4 Varices gastriques. Scanner.

Coupes axiales (A) et coronales obliques (B) de scanner acquises au temps portal après injection IV de produit de contraste iodé. Au sein de l’estomac fait saillie une volumineuse varice gastrique (tête de flèche). Celle-ci est à risque très élevé de rupture et donc d’hématémèse. La visualisation coronale oblique permet d’identifier l’origine du paquet variqueux : une veine gastrique postérieure naissant de la veine splénique (flèches fines).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C. Nodules sur cirrhose

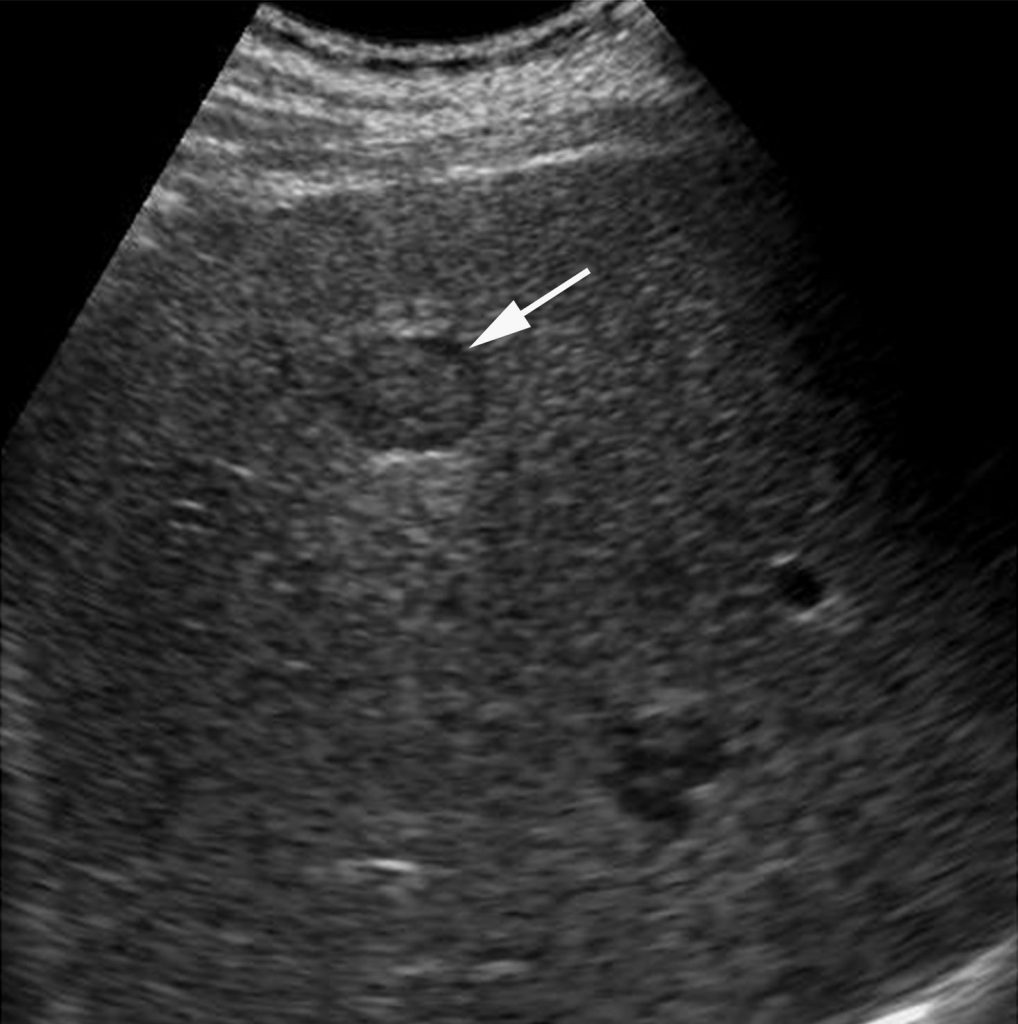

De nombreux nodules sont présents dans un foie de cirrhose : des nodules de régénération, des nodules dysplasiques et des tumeurs malignes. L’objectif est de caractériser ces nodules pour diagnostiquer le plus précocement possible les carcinomes hépatocellulaires (cf. chapitre 16) (figure 5.5).

Fig. 5.5 Identification d’un nodule (flèche) lors d’une échographie de surveillance d’un foie de cirrhose.

Ce nodule est possiblement un carcinome hépatocellulaire et doit être caractérisé par IRM en première intention (cf. chapitre 16).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

IV. Situations à risque et imagerie

Les situations à risque sont celles qui engagent le pronostic du patient. Dans la grande majorité des cas, l’imagerie ne joue pas de rôle diagnostic, mais peut orienter vers une cause ou aider à la mise en place d’un traitement :

- décompensation œdémato-ascitique. Le diagnostic est clinique. Une échographie hépatique est recommandée pour rechercher un facteur déclenchant (cancer, invasion porte par une tumeur) ou un signe associé (thrombose porte cruorique) ;

- hémorragie digestive haute. Le diagnostic est clinique et le traitement repose sur le couple vasopresseur-endoscopie haute. En cas de saignement réfractaire au traitement, la création d’un shunt portosystémique transjugulaire, qui est un acte de radiologie interventionnelle, peut être discutée (TIPS, Transjugular Intrahepatique Portosystemic Shunt) ; dans ce cas, une échographie hépatique ou au mieux un scanner injecté est recommandé(e) pour aider la planification du traitement ;

- sepsis : il est recommandé de réaliser une radiographie du thorax. En cas de suspicion d’infection du liquide l’ascite, c’est l’analyse du liquide qui pose le diagnostic. L’imagerie n’a alors pas de rôle.

Points clés

- Le diagnostic de cirrhose est clinicobiologique et anatomopathologique.

- L’élastométrie par fibroscanner permet de faire aussi le diagnostic sans biopsie en cas d’hépatite C.

- La surveillance d’une cirrhose connue comprend une échographie-doppler abdominale tous les 6 mois.

- Les points qui font l’objet de la surveillance sont : la recherche de nodules suspects de CHC et l’aggravation de l’hypertension portale (thrombose porte).