Plan de chapitre

ITEM 151 – Méningites, méningoencéphalites chez l’adulte et l’enfant

ITEM 169 – Infections à VIH .

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. En IRM

– B. En scanner

Situations de départ

- 28 Coma et troubles de conscience

- 119 Confusion mentale/désorientation

- 120 Convulsions

- 121 Déficit neurologique sensitif et/ou moteur

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 151 – Méningites, méningoencéphalites chez l’adulte et l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Méningites et méningoencéphalites infectieuses chez l’adulte et en pédiatrie, abcès cérébral | ||

| Diagnostic positif | Savoir suspecter cliniquement un syndrome méningé fébrile et connaître les particularités sémiologiques en fonction du terrain (enfant, personne âgée)* | ||

| Diagnostic positif | Savoir identifier les éléments d’un syndrome encéphalitique et savoir évoquer une méningoencéphalite herpétique* | Savoir suspecter cliniquement une méningoencéphalite | |

| Diagnostic positif | Connaître les caractéristiques cliniques détaillées des différentes étiologies infectieuses des méningites purulentes chez l’enfant et l’adulte* | ||

| Diagnostic positif | Savoir suspecter cliniquement un abcès cérébral* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître les éléments de physiopathologie des méningites, des méningoencéphalites et des abcès cérébraux | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies et l’épidémiologie bactériennes et virales des méningites en fonction de l’analyse cytochimique du LCS et de l’âge du patient* | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies et l’épidémiologie infectieuses des méningoencéphalites* | ||

| Étiologie | Savoir citer les principales étiologies infectieuses des abcès cérébraux* | ||

| Examens complémentaires | Indication d’une ponction lombaire* | Complications, contre-indications | |

| Examens complémentaires | Indication et objectifs des examens d’imagerie devant une suspicion de méningite, d’une encéphalite ou d’un abcès | ||

| Identifier une urgence | Connaître les signes cliniques de gravité d’une méningite* | ||

| Identifier une urgence | Savoir identifier un purpura fulminans* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge thérapeutique d’un purpura fulminans* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge immédiate en cas de suspicion de méningite* | ||

| Prise en charge | Connaître les indications et les modalités de l’antibiothérapie probabiliste devant une méningite présumée bactérienne* | ||

| Prise en charge | Connaître la prise en charge thérapeutique des méningites infectieuses non purulentes* | ||

| Prise en charge | Connaître la conduite à tenir immédiate en cas de suspicion de méningoencéphalite herpétique* | Connaître la conduite à tenir immédiate en cas de méningoencéphalite, indication de l’aciclovir | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les mesures générales à prendre pour la personne atteinte et son entourage en cas d’infection invasive à méningocoque* | Notification et déclaration obligatoire, précautions complémentaires « gouttelettes » | |

| Définition | Méningites et méningoencéphalites infectieuses chez le nouveau-né et le nourrisson* | ||

ITEM 169 – Infections à VIH

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les principales données épidémiologiques du VIH | Données historiques et évolution épidémiologique | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les modalités de transmission et les grands principes de prévention de la transmission du VIH* | Dépistage, Tasp, PrEP TPE, éducation, PTME | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les maladies associées au VIH (non-infections opportunistes)* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître le cycle de réplication du VIH* | Connaître les cibles et les mécanismes de propagation du VIH | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes évocateurs de primo-infection, phase chronique et sida* | Savoir reconnaître l’exanthème fébrile de la primo-infection VIH | |

| Diagnostic positif | Connaître les principales affections neurologiques infectieuses et non infectieuses chez un patient au stade sida* | Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant un syndrome neurologique focal. Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant un tableau d’encéphalite. Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant un trouble de la marche. Dans un cas de sida, citer les principales étiologies à évoquer devant des troubles cognitifs progressifs. Connaître les tableaux de myopathies liés au sida | |

| Diagnostic positif | Connaître les principales infections opportunistes, tableaux cliniques, situation de survenue (taux de CD4)* | Toxoplasmose, pneumocystose, candidose, infections bactériennes et virales | |

| Prise en charge | Connaître le diagnostic et la prise en charge, prévention des principales infections opportunistes* | Présentation clinique et radiologique toxoplasmose, pneumocystose, candidose | |

| Contenu multimédia | Kaposi* | ||

| Contenu multimédia | Imagerie cérébrale d’une toxoplasmose | Abcès multiples localisés dans les noyaux gris centraux et en sous-cortical, sans hypersignal diffusion central | |

| Contenu multimédia | Imagerie pulmonaire d’une pneumocystose* | Pneumopathie bilatérale interstitielle diffuse à prédominance péri-hilaire | |

| Examens complémentaires | Connaître les principaux tests de dépistage du VIH* | ||

| Examens complémentaires | Connaître l’évolution des tests au cours de l’infection chronique par le VIH* | ||

| Prise en charge | Connaître les grands principes du traitement antirétroviral* | Principales classes d’antirétroviraux, les modalités de l’instauration du traitement | |

| Prise en charge | Savoir les contre-indications vaccinales en cas d’infection chronique par le VIH* | ||

| Contenu multimédia | Candidose buccale* | ||

I. Généralités

L’abcès cérébral est une collection infectieuse intracérébrale, développée par contiguïté ou par diffusion hématogène.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’IRM est l’examen clé du diagnostic d’abcès cérébral.

L’IRM doit comporter des séquences pondérées en FLAIR, en T1 sans et avec injection de gadolinium ainsi qu’une séquence de diffusion, très spécifique pour le diagnostic d’abcès à pyogènes (figure 49.1).

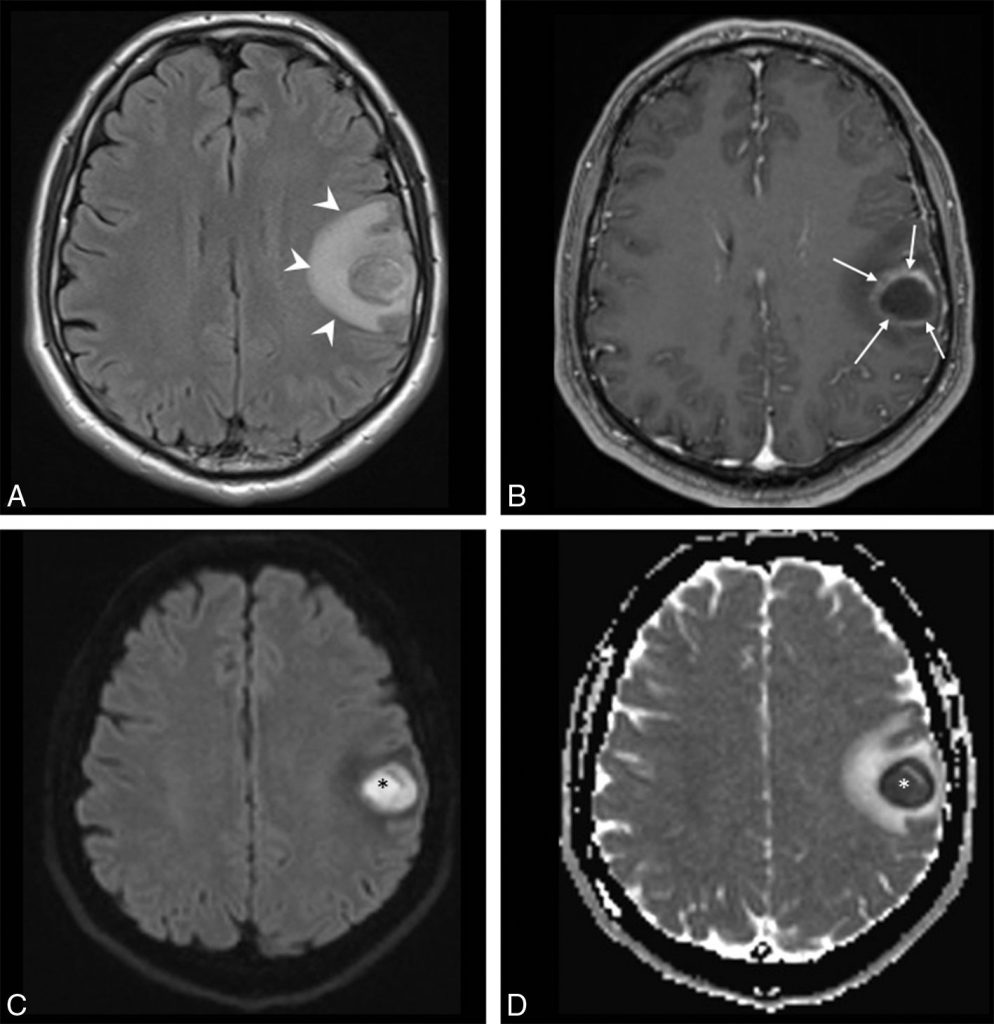

Fig. 49.1. Abcès cérébral à pyogènes. IRM cérébrale.

Coupes axiales en FLAIR (A), en T1 avec injection de gadolinium (B), en diffusion (C) avec cartographie du coefficient apparent de diffusion (ADC) (D). Collection intracérébrale frontale gauche en hyposignal en T1 limitée par une paroi prenant fortement le contraste (flèches), œdème périlésionnel étendu de la substance blanche en hyposignal en T1 et en hypersignal en FLAIR (têtes de flèches). Hypersignal en diffusion avec ADC diminué caractéristique d’un abcès à pyogènes (∗).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

À défaut, le diagnostic peut être évoqué sur un scanner sans et avec injection de produit de contraste.

L’imagerie permet également de rechercher une éventuelle cause locale dans le cas des abcès développés par contiguïté (foyer infectieux sinusien, otomastoïdien, brèche ostéodurale) et des complications vasculaires (thrombophlébite cérébrale).

Des abcès multiples (noyaux gris, sous-corticaux) chez un patient VIH+ doivent faire évoquer en priorité une toxoplasmose cérébrale et débuter un traitement antitoxoplasmique (figure 49.2).

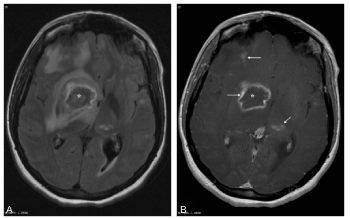

Fig. 49.2. Toxoplasmose cérébrale chez un patient VIH+. IRM cérébrale.

Coupe axiale pondérée en T2/FLAIR (A) et en T1 après injection (B) : présence de plusieurs lésions en hypersignal en T2, prenant le contraste (flèches) et entourées d’un œdème. La plus volumineuse (∗) touche les noyaux gris. Ces lésions correspondent à des abcès intracérébraux à toxoplasme.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

III. Sémiologie

A. En IRM

- Collection intraparenchymateuse, avec effet de masse, hypo-intense en T1 et hyper- ou iso-intense en T2/FLAIR.

- Œdème périlésionnel souvent marqué en hypersignal T2/FLAIR respectant le cortex, s’étendant en « doigts de gant ».

- Après injection : paroi prenant fortement le contraste et centre nécrotique ne prenant pas le contraste.

- En cas d’abcès à pyogènes : centre nécrotique en hypersignal sur la séquence en diffusion traduisant un milieu très visqueux. Cet aspect en diffusion est caractéristique des abcès à pyogènes et n’est pas retrouvé dans les autres types d’abcès comme les abcès parasitaires (toxoplasmose) ni dans les tumeurs nécrotiques.

- Les principaux diagnostics différentiels en imagerie sont : le glioblastome en cas de lésion unique et les métastases cérébrales en cas de lésions multiples (cf. chapitre 61).

B. En scanner

- Collection intraparenchymateuse hypodense dont la paroi est fine et prend fortement le contraste.

- Hypodensité périphérique de la substance blanche en rapport avec un œdème.

Points clés

- Prise de contraste intense (en scanner et en IRM) des parois de l’abcès.

- Hypersignal caractéristique en diffusion du centre des abcès à pyogènes.

- Diagnostic différentiel principal en imagerie : tumeur nécrotique. La séquence de diffusion redresse le diagnostic : hypersignal diffusion central pour l’abcès à pyogène (pus) ; absence d’hypersignal diffusion central de la tumeur nécrotique (nécrose tumorale liquidienne).