Plan de chapitre

ITEM 221 – Athérome : épidémiologie et physiopathologie. Le malade poly-athéromateux

ITEM 225 – Artériopathie oblitérante de l’aorte, des artères viscérales et des membres inférieurs ; anévrismes

Prise en charge du patient polyvasculaire

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Diagnostic

– B. Bilan

Claudication et ischémie critique

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Diagnostic

– B. Bilan préthérapeutique

– C. Radiologie interventionnelle

– D. Suivi post-thérapeutique

III. Sémiologie

Ischémie aiguë

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Diagnostic

B. Radiologie interventionnelle

III. Sémiologie

Situation de départ

- 69 Claudication intermittente d’un membre.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 221 – Athérome : épidémiologie et physiopathologie. Le malade poly-athéromateux

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Définition de l’athérome* | |

| Définition | Malade polyathéromateux* | |

| Prévalence, épidémiologie | Prévalence et incidence de l’athérome (y compris atteintes infracliniques)* | |

| Épidémiologie | Cardiopathie ischémique-AVC-AOMI-anévrysme de l’aorte abdominale, mortalité et morbidité : grandes tendances (causes de mortalité, influence de l’âge et du sexe, évolution dans le temps, gradient nord-sud)* | |

| Physiopathologie | Connaître les mécanismes de formation et l’évolution de la plaque d’athérome* | |

| Physiopathologie | Connaître les particularités de la physiopathologie de l’athérome (cibles et intervenants)* | |

| Diagnostic | Localisations préférentielles de la maladie athéromateuse* | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie devant une maladie athéromateuse | |

| Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge du malade polyathéromateux* | |

| Prise en charge | Connaître les principes de l’éducation thérapeutique du patient athéromateux* |

ITEM 225 – Artériopathie oblitérante de l’aorte, des artères viscérales et des membres inférieurs ; anévrismes

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Définitions et fréquence de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs* | |

| Élements physiopathologiques | Connaître l’étiologie et les facteurs de risque de l’AOMI* | |

| Diagnostic positif | Connaître les manifestations cliniques et la classification de l’AOMI et savoir évoquer les diagnostics différentiels* | |

| Examens complémentaires | Savoir prescrire les examens complémentaires de première intention | |

| Prise en charge | Connaître le traitement médical : traitement médicamenteux et principes du traitement chirrugical | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les complications et le pronostic : ischémie aiguë des membres inférieurs, morbimortalité cardiovasculaire | |

| Diagnostic positif | Savoir définir et identifier les manifestations cliniques d’ischémie aiguë complète ou incomplète* | |

| Étiologie | Connaître les autres causes de l’ischémie aiguë* | |

| Identifier une urgence | Connaître les principes d’un traitement en urgence* | |

| Définition | Connaître la définition et l’histoire naturelle d’un anévrisme de l’aorte abdominale et savoir rechercher d’autres localisations anévrismales* | |

| Étiologie | Connaître les principales étiologies des anévrismes de l’aorte abdominale et les principes du dépistage* | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques des anévrismes de l’aorte* | |

| Examens complémentaires | Savoir comment faire le diagnostic des anévrysmes de l’aorte abdominale | |

| Prise en charge | Connaître les principes thérapeutiques d’un anévrisme de l’aorte abdominale | |

| Identifier une urgence | Savoir reconnaître et prendre en charge une situation d’urgence chez les patient porteur d’un anévrisme de l’aorte abdominale | |

| Définition | Définition de l’ischémie intestinale aiguë et chronique* | |

| Diagnostic positif | Connaître la sémiologie de l’ischémie intestinale aiguë et chronique : signes fonctionnels et signes physiques* |

Prise en charge du patient polyvasculaire

I. Généralités

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une conséquence de l’athérosclérose, qui va entraîner rétrécissements partielles (sténoses) ou complets (occlusions) des artères.

Le premier stade de la maladie est asymptomatique avec diminution ou disparition des pouls périphériques lors de l’examen clinique. Cela étant, la maladie peut évoluer au stade symptomatique, avec deux états possibles : la claudication d’effort d’origine vasculaire ou l’ischémie permanente, qui peut être chronique ou aiguë.

La découverte d’une localisation de l’athérosclérose aux artères des membres inférieurs de l’athérosclérose chez un patient symptomatique ou pas doit faire rechercher d’autres localisations artérielles de la maladie qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel : artères à destinée cérébrale (artères carotides et vertébrales essentiellement), cardiaque (artères coronaires) et artères rénales.

Chez les patients symptomatiques et invalidés par la maladie, une revascularisation par technique endovasculaire ou chirurgicale sera proposée, en combinaison ou en alternative au traitement médical. Une surveillance à vie sera obligatoire dans tous les cas.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Diagnostic

1. Écho-doppler

Au stade de dépistage et de diagnostic positif de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, l’examen clé est l’écho–doppler artériel des membres inférieurs associé systématiquement à une mesure de la pression systolique brachiale et des artères de la cheville (dont le rapport est l’index bras-cheville).

Un index bras-cheville inférieur à 0,9 traduit la présence d’une artériopathie, et l’écho-doppler permet de localiser la ou les lésions et de quantifier le retentissement fonctionnel par analyse de la courbe vélocimétrique.

2. Autres examens d’imagerie

Chez le sujet asymptomatique, avant ou après traitement ou si aucune revascularisation n’est envisagée, il n’y a pas lieu de réaliser d’autres examens morphologiques. L’angio-IRM et/ou l’angioscanner après injection intraveineuse de produit de contraste iodé sont réservés au bilan cartographique préthérapeutique.

B. Bilan

Comme il s’agit d’un patient polyvasculaire athéromateux, la recherche de localisations de la maladie sera systématique par écho-doppler des troncs supra-aortiques, de l’aorte et de ses branches, dont les artères rénales.

Points clés

- La détection et le diagnostic positif d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs reposent sur l’écho-doppler artériel avec mesure de l’index de pression systolique (index bras-cheville).

Claudication et ischémie critique

I. Généralités

Voir plus haut « Prise en charge du patient polyvasculaire ».

La claudication est une crampe musculaire de la fesse, de la cuisse ou du mollet en fonction de la localisation du rétrécissement sur l’arbre artériel aortique, iliaque ou fémoropoplité. Cette douleur survient à l’effort et cède au repos.

L’ischémie critique se manifeste par des troubles trophiques cutanés et/ou des douleurs de décubitus persistantes au-delà de 15 jours. Le plus souvent, il existe des sténoses distales poplitéo-jambières, associées ou non à des lésions proximales aorto-ilio-fémorales.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Diagnostic

Au stade de dépistage et de diagnostic positif de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, l’examen clé est l’écho–doppler artériel des membres inférieurs associé systématiquement à une mesure de l’index bras-cheville.

L’écho-doppler artériel des membres inférieurs est souvent le premier examen, associé systématiquement à une mesure de l’index bras-cheville. Un index bras-cheville inférieur à 0,9 traduit la présence d’une artériopathie.

Chez un patient symptomatique qui va être revascularisé, cet examen est complété par une angiographie « morphologique » : une artériographie, une angio-IRM ou un angioscanner.

B. Bilan préthérapeutique

1. Artériographie des membres inférieurs

C’est l’examen de référence car il représente l’arbre artériel en totalité et permet l’analyse complète des sténoses : quantification du degré de sténose, de sa longueur, de sa topographie par rapport aux branches principales et du mode de suppléance artérielle par les collatérales. Cependant, il s’agit d’un examen invasif nécessitant une ponction artérielle, une étude de la coagulation et de la fonction rénale.

Dans la plupart des cas cet examen est donc réservé aux patients qui vont bénéficier dans le même temps d’un geste thérapeutique endovasculaire.

2. Angio-IRM et angioscanner

Ces techniques non invasives permettent une cartographie préthérapeutique souvent suffisante pour envisager un geste de revascularisation endovasculaire ou chirurgicale (figures 38.1 à 38.3). Les deux techniques ne nécessitent pas de ponction artérielle et l’angio-IRM ne nécessite pas d’exposition aux rayons X, ni l’utilisation de produits de contraste iodés.

Fig. 38.1 Exemple de sténose bilatérale de l’artère iliaque externe en angio-IRM des membres inférieurs.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

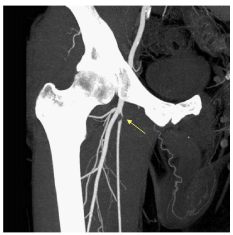

Fig. 38.2 Exemple d’angio-IRM des membres inférieurs montrant une occlusion de l’artère fémorale gauche avec revascularisation par le réseau collatéral de l’artère poplitée sus-articulaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 38.3 Exemple d’angioscanner des membres inférieurs montrant un rétrécissement localisé de l’artère fémorale immédiatement en aval de la naissance de l’artère profonde de la cuisse avec une hypertrophie compensatrice de cette dernière.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

La présence d’une endoprothèse (stent) ou de calcifications massives peut gêner l’étude de la lumière artérielle, en particulier au niveau jambier. Dans ce cas, un complément par artériographie invasive peut être nécessaire.

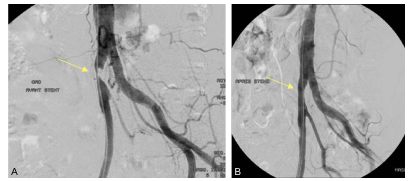

C. Radiologie interventionnelle

Le premier temps de la thérapeutique endovasculaire est l’artériographie qui montre les lésions à traiter et sert de guidage pour l’intervention endovasculaire (figure 38.4A). La dilatation endovasculaire avec un cathéter à ballonnet gonflable est appelée angioplastie percutanée. Quand le résultat de la dilatation est insuffisant, l’angioplastie est complétée par la mise en place d’une endoprothèse (ou stent) par voie endovasculaire (figure 38.4B). Enfin, si les sténoses sont trop nombreuses et/ou trop étendues pour bénéficier d’angioplastie, le patient aura une revascularisation chirurgicale (pontage).

Fig. 38.4 Exemple d’angioplastie percutanée d’une sténose de l’artère iliaque commune droite.

L’artériographie en premier temps de l’angioplastie montre la lésion (A) et l’artériographie après la poste du stent montre le rétablissement du diamètre artériel (B).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

D. Suivi post-thérapeutique

Il repose sur l’écho-doppler artériel des membres inférieurs systématique réalisé de façon rapprochée pour contrôler le résultat post-thérapeutique, puis de façon périodique annuelle.

III. Sémiologie

Les techniques d’angio-IRM (cf. figures 38.1 et 38.2) ou d’angioscanner (cf. figure 38.3) mettent en évidence des sténoses ou des occlusions artérielles ainsi que le développement de voies de dérivation pour compenser l’hypoperfusion en aval.

Les différences entre les deux sont les suivantes :

- les calcifications artérielles ne sont pas visualisables en IRM ;

- l’angio-IRM a tendance à légèrement surestimer les degrés de sténose ;

- les plaques athéromateuses sont parfois mieux analysées en angioscanner grâce aux reconstructions dans l’axe des vaisseaux.

Points clés

- Le diagnostic positif d’une lésion sténosante artérielle des membres inférieurs et le suivi après revascularisation reposent sur l’écho-doppler.

- Le bilan préthérapeutique repose sur l’angiographie non invasive (angio-IRM ou angioscanner).

- L’artériographie invasive est effectuée lors du premier temps d’un traitement endovasculaire.

Ischémie aiguë

I. Généralités

L’ischémie aiguë des membres inférieurs est une urgence diagnostique et thérapeutique majeure car si une revascularisation n’est pas réalisée dans les heures qui suivent, elle expose à l’amputation voire au décès du patient. Le patient doit être dirigé au plus vite vers un centre spécialisé où une prise en charge adaptée chirurgicale et/ou endovasculaire pourra lui être proposée.

Les étiologies principales sont :

- l’occlusion artérielle par embole sur artère « saine » le plus souvent ;

- l’aggravation brutale d’une artériopathie chronique avec thrombose aiguë ;

- une lésion traumatique artérielle, plus rarement.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Diagnostic

Il repose sur l’artériographie.

Elle peut constituer le premier temps du traitement endovasculaire par thrombo-aspiration et/ou fibrinolyse in situ (en l’absence de contre-indications à la fibrinolyse liées au risque hémorragique général). La présence d’une embolie sur artères saines doit faire rechercher une pathologie emboligène, notamment cardiaque.

L’écho-doppler et l’angio-IRM sont souvent techniquement difficiles du fait de l’intensité des douleurs.

L’angioscanner de l’aorte et des membres inférieurs peut également être réalisé si le traitement envisagé est chirurgical.

B. Radiologie interventionnelle

La thrombo-aspiration consiste à retirer le thrombus, s’il est localisé, en l’aspirant dans un cathéter.

La fibrinolyse in situ, si les lésions sont distales au niveau des artères de jambe ou étendues, consiste à placer un fin cathéter dans le thrombus et à distiller un agent fibrinolytique qui permet de lyser en quelques heures les thrombi. Cette technique peut être réalisée s’il n’existe pas de contre-indication à la fibrinolyse : intervention chirurgicale récente, accident vasculaire cérébral récent, traumatisme sévère récent, hémorragie sévère, ulcère digestif avec saignement récent, HTA non contrôlée.

Une fois la reperméabilisation obtenue, s’il s’agit d’une décompensation aiguë d’une artériopathie chronique, une angioplastie et la mise en place d’un stent, si nécessaire, peuvent être entreprises au cours du même geste (afin d’éviter une récidive).

III. Sémiologie

En artériographie, un embole apparaît sous la forme :

- soit d’un arrêt brutal cupuliforme sans opacification en aval, lorsque l’occlusion est complète ;

- soit d’une image lacunaire rubanée lorsque l’occlusion est incomplète (figure 38.5).

Fig. 38.5 Artériographie des membres inférieurs dans un contexte d’ischémie aiguë de la jambe droite.

On met en évidence une image lacunaire rubanée, à sommet arrondi, en rapport avec un caillot (embolie) étendu de l’artère poplitée au trépied jambier.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Sémiologie radiologique : arrêt cupuliforme en cas d’embolie.

- L’artériographie est l’examen de référence préthérapeutique.

- L’artériographie permet de combiner le diagnostic et le traitement endovasculaire de revascularisation en urgence.