Plan de chapitre

ITEM 125 – Troubles de la miction et incontinence urinaire de l’adulte et du sujet âgé

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie et sémiologie

– A. Dans le cadre des troubles mictionnels

– B. Dans le cadre de l’incontinence urinaire

Situations de départ

- 22 Diminution de la diurèse

- 23 Anomalie de la miction

- 96 Brûlure mictionnelle

- 97Rétention aiguë d’urines

- 103 Incontinence urinaire

- 107 Prolapsus

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 125 – Troubles de la miction et incontinence urinaire de l’adulte et du sujet âgé

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Diagnostic positif | Définition des symptômes du bas appareil urinaire SBAU (= LUTS anglo-saxon) (examen clinique, démarche diagnostique)* | Définition et description clinique des SBAU, des 3 phases du cycle mictionnel (remplissage, vidange, post-vidange) | |

| Définition | Définitions de l’incontinence urinaire* | ||

| Définition | Définitions des types d’incontinence (homme et femme)* | Tous les 9 types de l’ICI 2017, focus sur IUE, IUU, IUF et OU par rétention chronique y compris IU par regorgement | |

| Diagnostic positif | Diagnostic positif d’une l’incontinence urinaire d’effort (IUE) et d’une incontinence urinaire sur urgenturies (IUU), quantification, retentissement* | Interrogatoire, le stress test et le test de remplissage vésical, questionnaire de Sandvick USP pad test, principe des questionnaires de QDV | |

| Prévalence, épidémiologie | Prévalence avec l’âge de l’IUE, de l’IUU et de l’incontinence urinaire mixte (IUM), facteurs de risque homme/femme, sujet âgé (DIAPPERS)* | Augmentation avec l’âge, fréquence H et F, modification du type avec l’âge, facteurs de risques démontrés et surtout facteur de risque modifiables | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les mécanismes physiopathologiques de l’incontinence urinaire d’effort, de l’urgence mictionnelle* | Insuffisance sphinctérienne, hypermobilité (femme), insuffisance sphinctérienne de l’homme, mécanismes en cause dans l’IUU : obstruction /IUU neurogène/IUU idiopathique | |

| Diagnostic | Connaître les signes d’alerte devant faire rechercher une cause grave d’incontinence* | Infection, corps étranger, tumeurs, maladie neurologique | |

| Diagnostic | Bilan de première ligne d’une IU (après diagnostic, quantification et retentissement)* | ECBU, cytodiagnostic urinaire, débimétrie, mesure de résidu | |

| Examens complémentaires | Indication et apport des examens d’imagerie devant des troubles mictionnels, dysurie, incontinence urinaire | ||

| Diagnostic | Bilan étiologique et principe thérapeutiques d’une nycturie* | (La pollakiurie est traitée dans l’IUU, qui est une forme de syndrome d’hyperactivité) | |

| Étiologie | Principales étiologies de la dysurie de l’homme et de la femme* | ||

| Prise en charge | Principe de traitement des principales étiologies de dysurie chez l’homme et chez la femme* | ||

I. Généralités

Les troubles de la miction sont très fréquents, en particulier chez l’homme, polymorphes et variables en fonction de l’âge. Leur mécanisme n’est pas univoque : les troubles sont soit primitifs par altération de la fonction du muscle vésical (âge, traumatisme, prises médicamenteuses ou troubles neurogènes), soit secondaires à une lésion sous-vésicale.

L’incontinence urinaire est très fréquente chez la femme, survenant en particulier après des accouchements.

Les examens d’imagerie sont guidés par le résultat de l’examen clinique avec des indications variables pour chaque contexte.

Ils sont dans certains cas inutiles.

II. Stratégie d’exploration en imagerie et sémiologie

A. Dans le cadre des troubles mictionnels

L’échographie abdominopelvienne pré- et post-mictionnelle est essentielle (cf. chapitre 25). Son rôle est de rechercher la nature d’un obstacle du bas appareil urinaire, un retentissement sur le détrusor (vessie de lutte), un résidu post-mictionnel et une éventuelle dilatation du haut appareil excréteur.

L’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle pourra être réalisée à la recherche d’une sténose de l’urètre (rétrécissement plus ou moins long d’un segment de l’urètre et distension d’amont en permictionnel).

B. Dans le cadre de l’incontinence urinaire

La cystographie rétrograde pré-, per- et post-mictionnelle est essentielle. Elle recherche, en poussée et en miction, une hypermobilité du col et/ou une insuffisance sphinctérienne (ouverture incontrôlée du col) et/ou une cystocèle (bascule postérieure de la vessie) (figure 29.1). Elle vient en complément de l’exploration urodynamique.

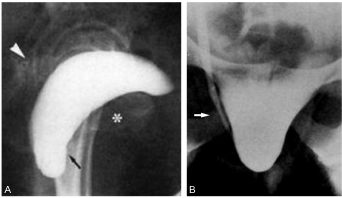

Fig. 29.1. Cystocèle. Cystographie descendante.

Profil debout avec effort de poussée (A) : aspect caractéristique de bascule postérieure de la vessie (tête de flèche) avec une descente du col vésical (flèche) par rapport à la symphyse pubienne (∗). Face debout avec effort de poussée (B) : incarcération de l’uretère pelvien droit (flèche) avec dilatation sus-jacente.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

L’IRM dynamique du plancher pelvien s’est considérablement développée ces dernières années. Elle est réservée à l’étude des prolapsus complexes et aux complications ou mauvais résultats chirurgicaux (figure 29.2).

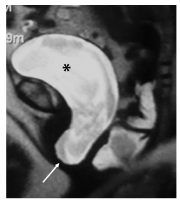

Fig. 29.2. IRM en poussée dans le plan sagittal.

Cystocèle avec importante bascule postérieure de la base de la vessie (∗) et descente du moignon vaginal entraîné par la cystocèle (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

L’uroscanner appréciera une compression des uretères pelviens en cas de cystocèle majeure.

L’échographie du plancher pelvien est indiquée en cas de résultats postopératoires peu satisfaisants, en particulier dans le cadre de la pose de bandelettes sous-urétrales qui ne sont pas visibles avec les autres techniques.

Points clés

- L’échographie abdominopelvienne est l’examen de première intention dans l’exploration des troubles mictionnels chez l’homme.

- La cystographie rétrograde est un examen important dans l’exploration d’une incontinence urinaire d’effort.

- L’IRM dynamique est devenue l’examen de référence pour l’étude des prolapsus complexes.

- Les épreuves urodynamiques sont essentielles pour classer l’anomalie.