Plan de chapitre

ITEM 265 – Lithiase urinaire

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Imagerie diagnostique

– B. Étiologie et nature de la lithiase

- C. Bilan préthérapeutique

III. Sémiologie

– A. Signes d’un calcul

– B. Complications d’un calcul

Situations de départ

- 36 Douleur de la région lombaire

- 99 Douleur pelvienne

- 102 Hématurie

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 265 – Lithiase urinaire

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définitions | Lithiase et calcul* | Lithiase : maladie dont la conséquence est la formation de calculs | |

| Prévalence, épidémiologie | Épidémiologie de la lithiase urinaire* | Épidémiologie et répartition des calculs | |

| Prévalence, épidémiologie | Fréquence des différents types de calculs* | Tableau avec la fréquence des différents calculs | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les principaux facteurs lithogènes* | ||

| Diagnostic positif | Définition de la colique néphrétique* | Douleur brutale par mise en tension de la voie excrétrice supérieure | |

| Diagnostic positif | Connaître les facteurs favorisants de la colique néphrétique* | Voyage, chaleur, déshydratation, activité physique, écarts de régime | |

| Diagnostic positif | Connaître les aspects cliniques de la colique néphrétique simple* | Douleur, irradiations, nausées… | |

| Diagnostic positif | Connaître les aspects cliniques de la colique néphrétique compliquée* | Tableaux récapitulatifs : selon la clinique (fièvre, anurie, douleur) et le terrain (grossesse, rein unique, VIH, etc.) | |

| Diagnostic positif | Connaître les autres aspects cliniques des calculs urinaires* | Hématurie, insuffisance rénale, infection, fortuit | |

| Examens complémentaires | Indication des examens d’imagerie devant une lithiase urinaire | Couple échographie-abdomen sans préparation, TDM | |

| Examens complémentaires | Examens biologiques en urgence pour colique néphrétique* | (Bandelette urinaire), NFS, ionogramme, créatininémie, CRP | |

| Examens complémentaires | Examens pour le diagnostic étiologique de la lithiase urinaire* | Bilan métabolique de première intention selon les recommandations du comité lithiase | |

| Étiologie | Connaître les principales anomalies métaboliques associées à des lithiases calciques* | Hyperparathyroïdie primaire, hypercalcémie chronique,hypercalciurie idiopathique | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge de la lithiase urinaire* | ||

I. Généralités

La pathologie lithiasique s’exprime par de nombreux tableaux cliniques (colique néphrétique, douleurs lombaires chroniques, infection de l’appareil urinaire, insuffisance rénale aiguë ou chronique, hématurie, fièvre ou syndrome inflammatoire, altération de l’état général, découverte « fortuite »).

La démarche diagnostique comprend l’identification du ou des calculs, la détermination de leur composition biochimique et la recherche d’une cause nutritionnelle, métabolique, génétique ou liée à une stase urinaire. Elle nécessite un bilan d’imagerie ainsi qu’un bilan métabolique.

La migration et le blocage du calcul dans la voie excrétrice (uretère, plus rarement dans l’urètre) sont à l’origine d’une colique néphrétique. Dans 10 % des cas, celle-ci est liée à une obstruction aiguë non lithiasique (par exemple, élimination d’un caillot suite à une tumeur) ou à une autre cause, tel un infarctus du rein (en théorie, la séméiologie clinique est différente). Le diagnostic différentiel doit se faire avec les autres syndromes douloureux de la fosse lombaire ou de la fosse iliaque (appendicite, sigmoïdite, douleurs d’origine rachidienne ou gynécologique, etc.).

Les calculs favorisent le développement d’une infection par contiguïté de la voie excrétrice supérieure, du parenchyme rénal (pyonéphrose, réaction granulomateuse) ou du périrein (phlegmon périnéphrétique, abcès) : cette infection peut être aiguë ou chronique, à l’origine de « pseudotumeurs inflammatoires ».

L’imagerie est indiquée dans les circonstances suivantes :

- bilan d’une colique néphrétique ;

- suivi d’une pathologie lithiasique ;

- bilan d’une obstruction de la voie excrétrice avec calculs ;

- bilan d’une lithiase complexe ;

- guidage des gestes interventionnels.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Imagerie diagnostique

1. Colique néphrétique simple

En cas de colique néphrétique simple (sujet jeune, apyrétique, diurèse conservée, de moins de 24 heures), deux stratégies sont possibles :

- le couple échographie-abdomen sans préparation (ASP) :

- l’échographie permet le diagnostic de dilatation des cavités rénales du côté de l’obstruction (qui peut manquer initialement ou être retardée de 12 à 24 heures) et de repérer le calcul urétéral, notamment à la jonction urétérovésicale (figure 27.1) ;

- l’ASP permet d’augmenter la sensibilité de détection des calculs, en particulier sur le trajet urétéral, mais il ne visualise que les lithiases radio-opaques ;

- cependant, une échographie normale n’élimine pas une colique néphrétique débutante ;

- cette stratégie est à privilégier chez l’enfant et l’adulte jeune et en cas de colique néphrétique récidivante, car non irradiante ;

- l’échographie est le seul examen indiqué chez la femme enceinte ;

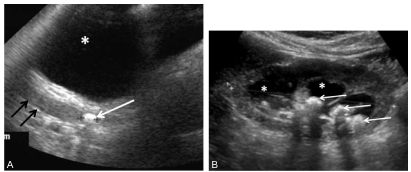

Fig. 27.1. Calculs en échographie.

Calcul dans le bas uretère rétrovésical (A, flèche blanche) avec dilatation de l’uretère pelvien (flèches noires) en arrière de la vessie (∗). Multiples calculs (B, flèches) avec cône d’ombre acoustique dans des cavités excrétrices dilatées (∗).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

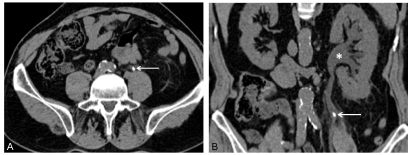

Fig. 27.2. Colique néphrétique en scanner sans injection de produit de contraste iodé : coupe axiale (A) et reconstruction coronale (B).

Calcul de 5 mm bloqué dans l’uretère lombaire (flèche) avec infiltration péri-urétérale et dilatation des cavités excrétrices (∗).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- le scanner sans injection :

- il donne des informations sur la morphologie du calcul (taille et densité), sur sa localisation et sur son caractère unique ou multiple ;

- en cas de tableau douloureux non expliqué, une injection de produit de contraste est indiquée à la recherche des diagnostics différentiels ;

- sa limite est l’irradiation — mais des protocoles low dose sont actuellement disponibles.

2. Colique néphrétique compliquée

En cas de colique néphrétique compliquée de fièvre ou d’oligoanurie (rein anatomique ou fonctionnel unique), le scanner doit être effectué en urgence, si possible avec injection de produit de contraste en cas de fièvre sans oligoanurie (figure 27.3).

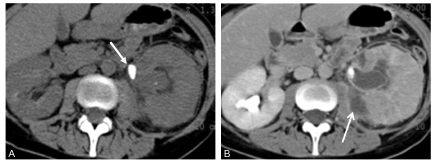

Fig. 27.3. Dilatation obstructive des cavités excrétrices gauches en amont d’un calcul du pelvis rénal (flèche) bien visible sur le scanner sans injection de produit de contraste iodé (A). Au temps tubulaire après injection (B), on note une néphrographie hétérogène du rein gauche, une collection périrénale (flèche) et une absence d’excrétion du produit de contraste.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Étiologie et nature de la lithiase

La recherche de la nature et de l’origine de la lithiase repose sur plusieurs éléments:

- les données cliniques et biologiques : l’interrogatoire (cause génétique, infection urinaire, goutte, interventions digestives), l’ECBU, le bilan métabolique dans le sang (créatinine, bilan phosphocalcique, glucose, uricémie) et les urines (calciurie des 24 heures, pH urinaire) ;

- l’analyse des composantes du calcul : analyse morphoconstitutionnelle avec analyse optique et typage morphologique puis détermination de la composition moléculaire et cristalline par spectrophotométrie infrarouge ;

- la densitométrie du calcul au scanner sans injection : elle donne une orientation sur sa nature et sa composition, homogène ou hétérogène. Les calculs d’acide urique (pH acide) sont de faible densité (300-500 UH) et ne sont pas visibles sur l’ASP (radiotransparents) ; les calculs de struvite (phospho-ammoniaco-magnésiens) sont de densité intermédiaire (600–800 UH) ; les calculs d’oxalate de calcium mono- ou dihydratés ont une haute densité (> 1 000 UH) ;

- la recherche d’une cause obstructive ou de facteurs locaux induisant une stase (diverticule) par uroscanner, à distance de la crise, une fois la lithiase éliminée.

C. Bilan préthérapeutique

Avant traitement par onde de choc par voie externe (lithotritie extracorporelle) ou par chirurgie percutanée (néphrolithotomie percutanée), l’uroscanner avec un temps sans injection donne des informations sur la morphologie du calcul (taille et densité), sur sa topographie, son caractère unique ou multiple, sa position dans les cavités dilatées ou non, son environnement.

III. Sémiologie

Il faut distinguer les signes liés au calcul et les signes liés aux complications (obstruction de la voie excrétrice, suppuration du parenchyme rénal et autour du rein).

A. Signes d’un calcul

Sur l’ASP, un calcul est visible en fonction de sa radio-opacité, de sa taille et de son environnement (superpositions osseuses et digestives) (voir plus haut).

En échographie, tous les calculs, quelle que soit leur composition, se présentent sous la forme d’une image très échogène avec un cône d’ombre postérieur bien limité (cf. figure 27.1).

Au scanner sans injection, tous les calculs sont spontanément très denses, supérieurs à 300 UH, avec des densités variant entre 300 UH (cf. figures 27.2 et 27.3) et plus de 1 000 UH, selon leur composition chimique.

Sur l’uroscanner au temps excrétoire ou lors d’une opacification directe par voie rétrograde ou antérograde, le calcul forme une lacune si sa densité est inférieure celle du produit de contraste dans les cavités ou, au contraire, une hyperdensité si le produit y est dilué.

En IRM, les calculs ne produisent pas de signal, ce qui limite l’intérêt de cette technique dans ce contexte.

B. Complications d’un calcul

En cas de colique néphrétique, le scanner met en évidence une distension de la voie excrétrice supérieure ainsi qu’un œdème de la graisse périrénale et, parfois, un urinome en rapport avec une rupture d’un fornix (bénigne et toujours réversible à la levée de l’obstacle).

En cas d’infection au décours de cette obstruction aiguë, le parenchyme rénal va devenir rapidement hétérogène, en rapport avec une suppuration diffuse (cf. figure 27.3).

En cas d’obstruction chronique passée inaperçue, le parenchyme rénal va s’atrophier progressivement et les cavités se dilater. Une surinfection de ces cavités est possible : c’est la pyonéphrose.

Points clés

- En cas de colique néphrétique simple (sujet jeune, apyrétique, diurèse conservée, de moins de 24 heures), deux stratégies sont possibles : couple ASP-échographie (peu irradiant) ou scanner (irradiant, protocole low dose).

- En cas de colique néphrétique compliquée de fièvre ou d’oligoanurie, il faut réaliser un scanner en urgence, avec injection de produit de contraste si possible.

- La densitométrie du calcul au scanner sans injection donne une orientation sur sa nature et sa composition.

- L’uroscanner est utile en préthérapeutique avant lithotritie extracorporelle ou néphrolithotomie percutanée.