Plan de chapitre

ITEM 127 – Hypertrophie bénigne de la prostate

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 23 Anomalie de la miction.

- 97 Rétention aiguë d’urines.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 127 – Hypertrophie bénigne de la prostate

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition clinique et l’histoire naturelle de l’HBP* | ||

| Diagnostic positif | Connaître la démarche diagnostique* | ||

| Identifier une urgence | Connaître les complications aiguës | Rétention aiguë d’urine, infection urinaire, hématurie, insuffisance rénale aiguë | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les complications chroniques | Rétention chronique d’urine, lithiase de stase, insuffisance rénale obstructive, hernie de l’aine | |

| c | Diagnostic positif | Connaître les explorations cliniques pour diagnostiquer une HBP* | Évaluer les symptômes du bas appareil urinaire, la sexualité, réaliser un toucher rectal |

| Examens complémentaires | Connaître les explorations paracliniques à faire en première intention | ECBU, débitmètre, résidu post-mictionnel | |

| Examens complémentaires | Connaître les explorations paracliniques à faire selon le contexte* | PSA total, crétininémie, échographie de l’appareil urinaire, fibroscopie, bilan urodynamique | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement : abstention-surveillance, traitement pharmacologique, traitement chirurgical* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les situations justifiant un avis spécialisé* | ||

I. Généralités

L’hypertrophie bénigne de la prostate est un état de la nature plus qu’une pathologie. Elle se définit anatomiquement par une augmentation de la taille de la prostate, et histologiquement par une hyperplasie des cellules du stroma et de l’épithélium prostatique de la zone de transition, située autour de l’urètre prostatique. La protrusion de ces lobes latéraux peut mener à une obstruction sous-vésicale.

La présence d’un troisième lobe, dit « médian », peut aggraver l’obstruction par une protrusion intravésicale responsable d’un effet de clapet sur le col vésical. Sa recherche en imagerie est stratégique, la présence d’un lobe médian pouvant modifier la prise en charge chirurgicale.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Lors du bilan initial chez le généraliste d’une HBP non compliquée, seule l’échographie réno-vésicale par voie abdominale a un intérêt.

Cette échographie doit explorer les voies urinaires par voie sus-pubienne et rechercher un résidu post-mictionnel (RPM).

L’échographie prostatique par voie endorectale n’est pas recommandée lors du bilan initial de l’hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique. Elle est utile en cas d’indication opératoire posée par l’urologue pour fournir au chirurgien une évaluation précise du volume prostatique, qui guide le choix de la voie d’abord.

Pour le suivi, l’échographie par voie abdominale avec mesure du RPM peut se révéler utile.

Ni le scanner ni l’IRM de prostate n’ont d’indication dans la pathologie prostatique bénigne.

III. Sémiologie

L’échographie abdominale et pelvienne par voie sus-pubienne permet de préciser en préthérapeutique :

- le haut appareil urinaire : recherche d’une dilatation des cavités excrétrices et de l’uretère ;

- la prostate (figure 25.1) :

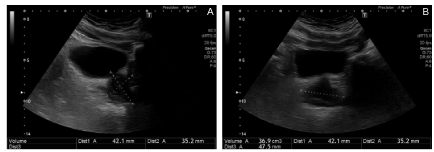

Fig.25.1. Échographie pelvienne par voie sus-pubienne avec mensurations prostatiques.

Plan de coupe sagittal (A). Plan de coupe axial (B). Hypertrophie prostatique modérée diffuse (volume estimé à 37 cm3), paroi vésicale régulière, pas de soulèvement du plancher vésical.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

– mesure du volume prostatique ;

– type d’hypertrophie (diffuse ou lobe médian avec protrusion intravésicale) ;

- le retentissement vésical (figure 25.2) :

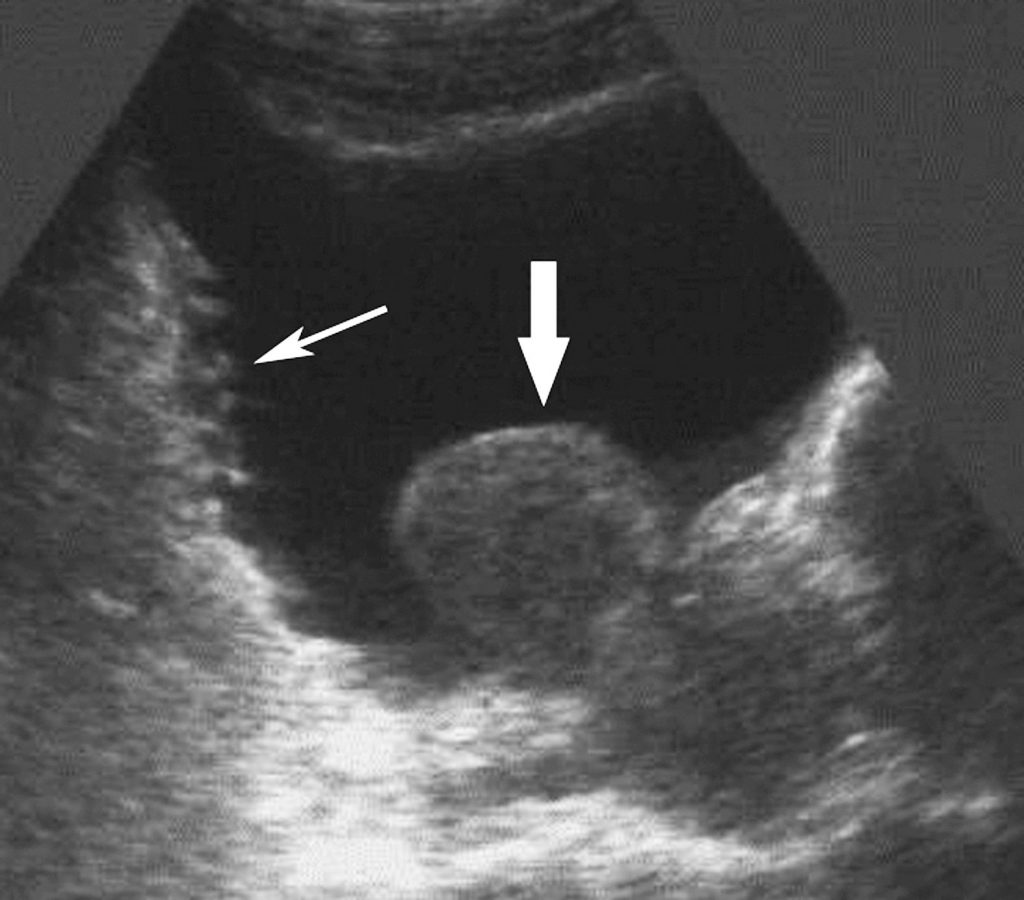

Fig. 25.2. Échographie pelvienne par voie sus-pubienne ; plan sagittal.

Examen réalisé en post-mictionnel. Hypertrophie prostatique avec lobe médian (masse échogène avec extension intravésicale ; flèche large) et vessie de lutte (paroi vésicale irrégulière « à cellules et colonnes » ; flèche fine). La vessie est encore pleine (RPM estimé à 250 cm3).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

– mesure du volume du RPM ;

– recherche d’une vessie de lutte, associant :

-hypertrophie pariétale vésicale ;

– parois irrégulières, trabéculées ;

– diverticules vésicaux) ;

- la recherche de calculs vésicaux.

En post-thérapeutique :

- après chirurgie, elle fait le diagnostic des complications (importance des caillots intravésicaux, d’un déplacement de la sonde urinaire, d’une dilatation du haut appareil) ;

- après traitement médical : elle permet l’évaluation du RPM.

Les mesures du RPM de volume prostatique par voie sus-pubienne sont peu précises, mais suffisantes [formule simplifiée : 0,52 × (Longueur × Largeur × Épaisseur)] dans le cadre d’un bilan initial en médecine générale.

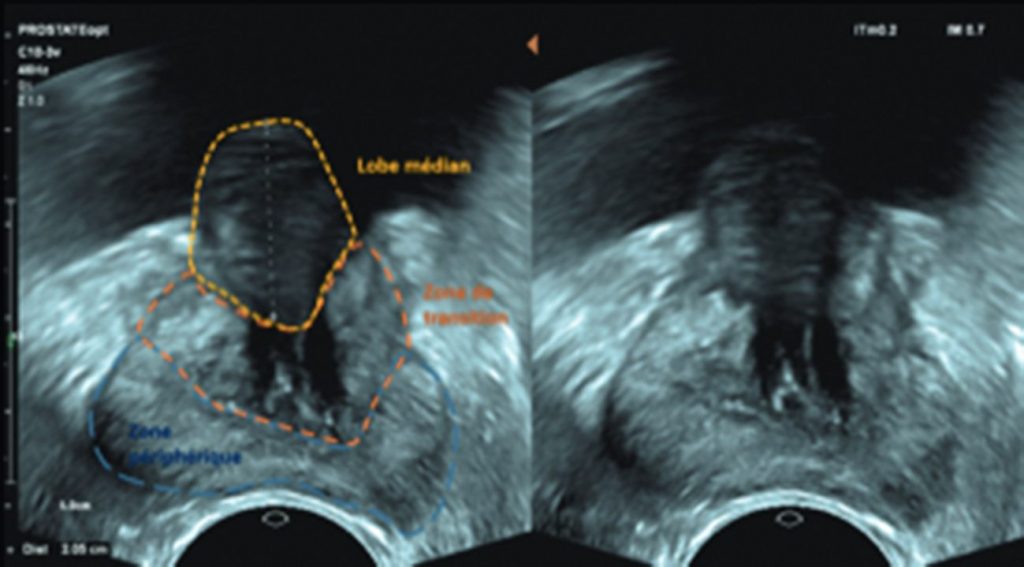

L’échographie endorectale (figure 25.3) permet une meilleure visualisation de la prostate. Elle est recommandée dans certaines situations particulières :

- mauvaise estimation du volume prostatique, au TR et en échographie sus-pubienne ;

- avant traitement chirurgical.

Fig. 25.3. Échographie prostatique par voie endorectale ; plan axial.

La voie endorectale fournit une meilleure visaulisation de la zone périphérique, de la zone de transition et du lobe médian.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Elle utilise une sonde endocavitaire.

Points clés

- L’échographie participe au bilan préthérapeutique avec d’une part le bilan local de l’hypertrophie bénigne de la prostate et d’autre part l’évaluation du retentissement sur le haut appareil urinaire.

- Elle participe au suivi post-thérapeutique et recherche des complications en cas de traitement chirurgical.

- L’imagerie est un des éléments du diagnostic de syndrome obstructif (questionnaire standardisé sur le retentissement sur la qualité de la vie ; débitmétrie urinaire optionnelle en première intention).