Plan de chapitre

ITEM 260 – Hématurie

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

IV. Étiologie

Situations de départ

- 102 Hématurie.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 260 – Hématurie

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Connaître la définition d’une hématurie* | |

| Éléments physiopathologiques | Connaîtres les principaux mécanismes des hématuries* | |

| Diagnostic positif | Diagnostiquer une hématurie microscopique et une hématurie macroscopique* | |

| Diagnostic positif | Connaître la valeur localisatrice d’une hématurie macroscopique* | |

| Examens complémentaires | Connaître les principaux examens complémentaires à prescrire devant une hématurie | |

| Contenu multimédia | Exemples typiques de causes fréquentes d’hématurie en imagerie | |

| Contenu multimédia | Photographies d’un exemple typique d’hématurie macroscopique* | |

| Contenu multimédia | Photographies d’une bandelette urinaire* | |

| Étiologies | Principales étiologies des hématuries néphrologiques chez l’adulte et l’enfant* | |

| Étiologies | Principales étiologies des hématuries urologiques chez l’adulte et l’enfant | |

| Diagnostic positif | Arbre diagnostique des hématuries* | |

| Identifier une urgence | Savoir identifier une hématurie macroscopique caillotante et ses signes de gravité* | |

| Prise en charge | Connaître les élements de prise en charge d’une hématurie caillotante* |

I. Généralités

Les examens cliniques et biologiques ont pour objectifs d’orienter le bilan de l’hématurie :

- éliminer ce qui n’est pas une hématurie et confirmer le caractère isolé de l’hématurie ou son association avec une protéinurie ou des anomalies du culot globulaire (cause néphrologique), une infection urinaire ou des douleurs lombaires (chronologie) ;

- préciser le caractère macroscopique (avec ou sans caillots) ou microscopique ;

- préciser le caractère initial, total ou terminal de l’hématurie (épreuve des trois verres) ;

- préciser les traitements (anticoagulation) ;

- vérifier l’absence ou la présence d’un facteur traumatique ou iatrogène (sonde).

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le bilan d’une hématurie d’origine urologique nécessite une exploration de l’appareil urinaire. Cette dernière associe une étude fibroscopique et une étude radiologique, en particulier du haut appareil urinaire.

La cystoscopie est indispensable pour l’étude de la vessie et de la muqueuse. L’urétéroscopie souple n’est indiquée qu’en deuxième intention.

L’échographie oriente le diagnostic d’une hématurie (vaisseaux, parenchyme-rein, voie excrétrice, vessie) mais elle ne peut suffire : une échographie normale n’exclut pas une pathologie urologique.

Le scanner de l’appareil urinaire avec un temps excréteur est le bilan de base de l’appareil urinaire pour explorer tous les compartiments vasculaires, parenchymateux et la voie excrétrice.

L’uroscanner se définit par l’existence dans le protocole d’examen d’une acquisition au temps excrétoire, en coupes fines après injection de furosémide (ou hyperdiurèse).

L’IRM n’est indiquée qu’en deuxième intention pour compléter le bilan scanographique ou en cas de contre-indications à l’injection de produit de contraste iodé.

Le cliché d’abdomen sans préparation et l’urographie intraveineuse n’ont plus d’indication dans le bilan d’une hématurie.

III. Sémiologie

La visibilité du saignement est exceptionnelle en dehors de la pathologie traumatique — le débit de la fuite artérielle doit être suffisant pour être identifié.

Il faut distinguer les signes en relation avec l’étiologie du saignement des signes liés à l’hémorragie (caillotage de la voie excrétrice et de la vessie) et aux conséquences de l’hémorragie (signes d’obstruction).

En échographie, le caillotage est protéiforme, de l’absence d’anomalie visible à un sédiment ou une masse endocavitaire d’échogénicité variable.

Au scanner sans injection, l’élément le plus évocateur est celui d’une plage spontanément dense dans les calices ou le pelvis du rein, l’uretère ou/et la vessie ; après injection, elle ne prend pas le contraste et, au temps excréteur, elle est visible sous forme d’une lacune endoluminale cernée par le produit de contraste.

En IRM, le caillot se traduit par un hypersignal T1 qui doit alerter sur une composante hémorragique pouvant se répartir dans toute la cavité ou en périphérie.

IV. Étiologie

Parmi les causes principales, il faut penser :

- chez le sujet jeune, plutôt à une cause médicale (néphropathie ou infection) ou lithiasique (figure 24.1) ;

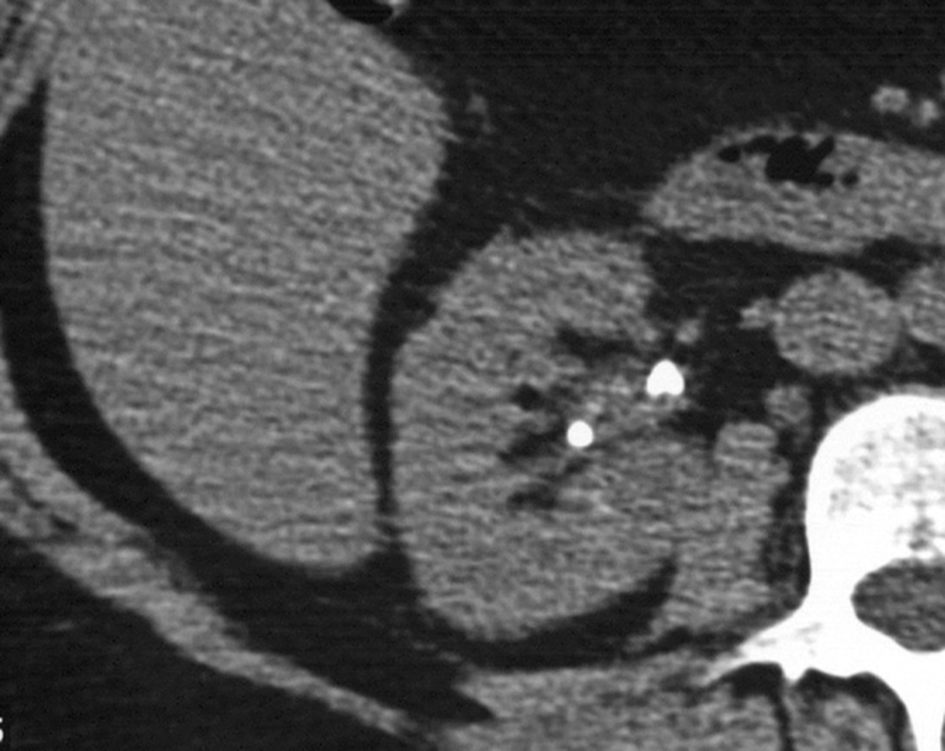

Fig. 24.1. Hématurie isolée.

Découverte de deux petits calculs de faible densité (calcul d’acide urique) sans dilatation des cavités excrétrices (scanner avant injection).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- chez le sujet plus âgé, à une cause tumorale : tumeur de vessie et/ou de la voie excrétrice supérieure, tumeur du rein, kyste hémorragique isolé ou dans le cadre d’une polykystose (figures 24.2 à 24.4).

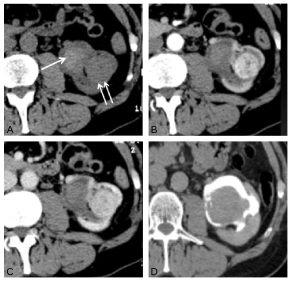

Fig. 24.2. Hématurie macroscopique totale.

Caillotage du pelvis rénal spontanément dense avant injection (flèche simple) (A) et sous forme d’une lacune au temps excréteur (D) avec processus de masse parenchymateuse (double flèche), mal visible avant injection (A), hypervascularisée aux temps corticovasculaire (B) et tubulaire (C) après injection : carcinome à cellules claires du rein.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

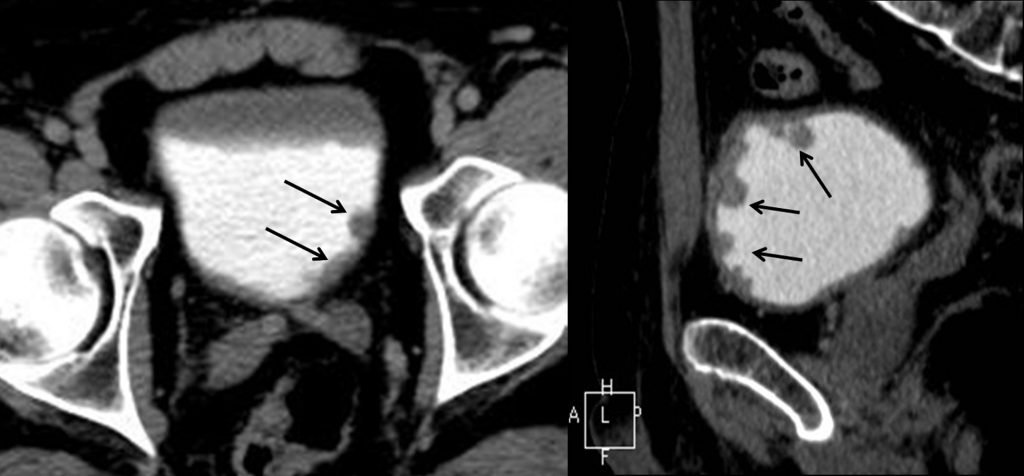

Fig. 24.3. Hématurie macroscopique terminale.

Uroscanner avec un temps excréteur réalisé à 7 minutes après injection de produit de contraste et de furosémide : petites lacunes solides (flèches) non mobiles, non déclives, de la paroi vésicale correspondant à des petites tumeurs de vessie.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

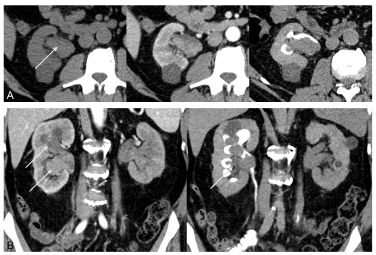

Fig. 24.4. Uroscanner chez un patient présentant une hématurie macroscopique.

Coupes axiales (A) avant injection, puis après injection au temps artériel et au temps excréteur. Coupes coronales (B) après injection, aux temps artériel et excréteur. Présence de multiples lacunes des calices (flèches) bien visibles au temps excréteur, en rapport avec des tumeurs urothéliales multiples car se rehaussant après injection.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Le scanner de l’appareil urinaire avec un temps excréteur est le bilan de base de l’appareil urinaire pour explorer tous les compartiments vasculaires, parenchymateux et la voie excrétrice.

- L’IRM est indiquée en deuxième intention pour compléter le bilan scanographique ou en cas de contre-indications à l’injection de produit de contraste iodé.