Plan de chapitre

ITEM 308 – Tumeurs du pancréas

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie de l’adénocarcinome du pancréas

Situations de départ

- 4 Douleur abdominale.

- 17 Amaigrissement.

- 21 Asthénie.

- 47 Ictère.

- 88 Prurit.

- 198 Cholestase.

- 205 Élévation des enzymes pancréatiques.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 308 – Tumeurs du pancréas

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître les deux principaux types histologiques des tumeurs du pancréas* | Adénocarcinome, tumeur neuroendocrine | |

| Prévalence, épidémiologie | Épidémiologie et facteurs de risque de l’adénocarcinome du pancréas et des tumeurs neuroendocrines* | Comprenant l’indication de la consultation d’oncogénétique | |

| Diagnostic positif | Connaître les principaux signes cliniques de l’adénocarcinome du pancréas et des tumeurs neuroendocrines* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les indications des examens de biologie devant une tumeur du pancréas* | Si douleurs abdominales ou ictère : échographie abdominale transpariétale en première intention, la découverte de la dilatation des voies biliaires amène alors à la réalisation d’un scanner abdominal. Lorsqu’une tumeur est fortement suspectée (ictère nu avec altération de l’état général), c’est le scanner thoraco-abdomino-pelvien qui est l’examen de 1re intention. En cas de doute ou de lésion isodense au scanner, l’IRM permet parfois d’obtenir une meilleure visibilité de la tumeur. Si un doute diagnostique persiste ou si une chirurgie n’est pas indiquée en 1re intention, l’écho-endoscopie permet de voir la tumeur et d’en faire des biopsies pour confirmation histologique | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications des examens d’imagerie d’une tumeur du pancréas | Recherche un cancer du pancréas et fait le bilan d’extension local (envahissement tumoral des axes vasculaires péri-pancréatiques) et à distance (essentiellement sous forme de métastases hépatiques ou d’une carcinose péritonéale) avant tout geste endoscopique, bilan d’opérabilité. Avant toute décision de résection chirurgicale, une IRM hépatique avec imagerie de diffusion est recommandée pour éliminer des métastases hépatiques occultes | |

| Prévalence, épidémiologie | Épidémiologie descriptive d’une tumeur kystique du pancréas* | ||

I. Généralités

Les tumeurs du pancréas les plus fréquentes sont les tumeurs du contingent cellulaire exocrine : les adénocarcinomes. Elles seules sont traitées ici. Les tumeurs du contingent endocrine ou tumeurs neuroendocrines sont plus rares.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Devant des douleurs abdominales ou un ictère, c’est l’échographie abdominale transpariétale qui est prescrite en première intention (cf. chapitre 8). La découverte de la dilatation des voies biliaires amène alors à la réalisation d’un scanner abdominal.

Lorsqu’une tumeur est fortement suspectée (ictère nu avec altération de l’état général), c’est le scanner thoraco-abdomino-pelvien qui est l’examen de première intention à réaliser pour rechercher un cancer du pancréas et pour en faire le bilan d’opérabilité (recherche d’une extension tumorale à distance, essentiellement sous forme de métastases hépatiques ou d’une carcinose péritonéale, et recherche d’envahissement tumoral des axes vasculaires péripancréatiques). En cas de doute ou de lésion isodense au scanner, l’IRM permet parfois d’obtenir une meilleure visibilité de la tumeur. Si un doute diagnostique persiste ou si une chirurgie n’est pas indiquée en première intention, l’écho-endoscopie permet de voir la tumeur et d’en faire des biopsies pour confirmation histologique.

III. Sémiologie de l’adénocarcinome du pancréas

Quelle que soit la technique d’imagerie utilisée, le diagnostic repose sur l’association de signes directs et indirects.

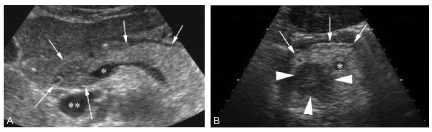

La visualisation directe de la tumeur est difficile en échographie abdominale transpariétale du fait de fréquentes interpositions digestives (figure 18.1). En revanche, l’écho-endoscopie, qui nécessite une anesthésie, visualise facilement la lésion, très hypoéchogène. Mais, peu disponible et invasive, elle n’est jamais réalisée en première intention.

Fig. 18.1. Échographie d’un pancréas normal et d’un pancréas tumoral. Exemple de pancréas normal en échographie (flèches) (A) : la glande est plutôt hyperéchogène. Elle est située au contact de la naissance de la veine porte (∗) ; la tête du pancréas est située en avant de la veine cave inférieure (∗∗). Tête du pancréas (B, flèches) avec présence d’une lésion d’adénocarcinome ronde et très hypoéchogène (têtes de flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

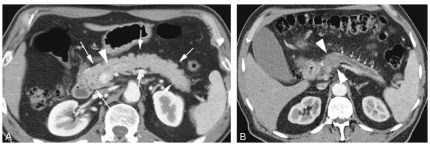

Au scanner, la tumeur peut être difficile à voir, souvent non visible avant injection de produit de contraste iodé. Après injection, la glande normale se rehausse plus que la tumeur, qui apparaît hypodense (figure 18.2).

Fig. 18.2. Examen tomodensitométrique d’un pancréas normal et d’un pancréas tumoral.

TDM après injection de produit de contraste iodé d’un pancréas normal (A, flèches) : le conduit pancréatique apparaît comme un fin canal de calibre régulier, n’excédant pas 2 mm de diamètre (tête de flèche). Conduit pancréatique de Wirsung dilaté (B, flèches blanches) en amont d’une masse tissulaire légèrement plus hypodense que le pancréas (têtes de flèche). La glande pancréatique autour du canal a quasiment disparu, très atrophique.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

De même, en IRM, la tumeur est en léger hyposignal par rapport à la glande sur les séquences en pondération T1 avant et après injection de gadolinium.

Du fait de la difficulté de voir directement la tumeur, les signes indirects sont donc très importants à rechercher pour ne pas méconnaître la lésion, facilement visibles en échographie, au scanner (figure 18.3) ou en IRM (figure 18.4) :

- la dilatation du conduit pancréatique principal si la tumeur se situe sur le corps ou la queue du pancréas avec, dans ce cas, de possibles épisodes de pancréatite aiguë ;

- et/ou la dilatation des voies biliaires si la tumeur est développée dans la tête du pancréas. Dans ce cas, les examens d’imagerie montrent une dilatation des voies biliaires intra- et extrahépatiques et une grosse vésicule biliaire (hydrocholécyste). Il y a souvent un ictère associé sans fièvre (ictère nu).

Il faut constamment garder à l’esprit que toute dilatation segmentaire du conduit pancréatique ou toute dilatation des voies biliaires jusqu’au pancréas doivent faire suspecter un adénocarcinome du pancréas même si l’on ne voit pas directement la tumeur au scanner ou en IRM. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à demander une écho-endoscopie.

Fig. 18.3. Examen tomodensitométrique d’un pancréas tumoral. TDM après injection de produit de contraste iodé montrant une dilatation du conduit pancréatique (têtes de flèches) associée à une atrophie de la glande pancréatique. On observe également une dilatation marquée des voies biliaires intra- et extrahépatiques et de la vésicule (flèches). Le conduit cholédoque mesure ici plus de 20 mm de diamètre. La flèche noire montre une sténose de la terminaison de la veine mésentérique supérieure, envahie par la tumeur.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 18.4. Exemple de cholangiopancréatographie IRM montrant une portion du conduit pancréatique dans l’isthme du pancréas qui apparaît dilaté (tête de flèche), ainsi qu’une dilatation importante de l’ensemble des voies biliaires intra- et extrahépatiques (flèche).

Cet aspect doit faire évoquer, de principe, la possibilité d’une tumeur de la tête du pancréas (invisible sur cette seule image de bili-IRM mais qui se situe en regard de l’astérisque).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

L’imagerie joue un rôle majeur dans le bilan d’extension, qu’il soit local ou à distance. L’adénocarcinome du pancréas est une tumeur infiltrante avec un tropisme le long des axes vasculaires. On doit donc systématiquement rechercher un contact tumoral avec les principaux axes vasculaires péripancréatiques, notamment la veine porte, l’artère mésentérique supérieure, l’artère hépatique commune ou le tronc cœliaque.

Ce bilan d’extension local est fait sur une TDM thoraco-abdomino-pelvienne qui doit être impérativement réalisée avant tout geste endoscopique. Avant toute décision de résection chirurgicale, une IRM hépatique avec imagerie de diffusion est recommandée pour éliminer des métastases hépatiques occultes. La TEP-TDM au 18FDG peut également être proposée dans le bilan initial de l’adénocarcinome pancréatique potentiellement résécable pour la détection de l’atteinte métastatique à distance et pour servir de référence lors de l’évaluation thérapeutique de la réponse tumorale.

Points clés

- L’adénocarcinome pancréatique est une tumeur maligne infiltrante qui peut être difficile à visualiser directement.

- Le diagnostic repose sur la mise en évidence de signes directs : visualisation directe de la masse tissulaire, et surtout de signes indirects : dilatation du conduit pancréatique et/ou des voies biliaires avec parfois des signes de pancréatite en amont de l’obstacle tumoral.

- L’imagerie est indispensable pour réaliser le bilan d’extension initial, orienter les patients vers la meilleure stratégie thérapeutique (résection, radiochimiothérapie néoadjuvante ou d’induction, chimiothérapie palliative) et évaluer la réponse après chimiothérapie.