Plan de chapitre

ITEM 1 – La relation médecin-malade. L’annonce d’une maladie grave. (…).

I. L’annonce

II. Le ressenti du patient

III. Le ressenti du médecin

IV. Que dire ? Où ? Comment ?

V. Cas particuliers

VI. Comment apprend-on à communiquer avec le patient ?

Situations de départ

- 224 Découverte d’une anomalie abdominale à l’examen d’imagerie médicale.

- 225 Découverte d’une anomalie cervico-faciale à l’examen d’imagerie médicale.

- 226 Découverte d’une anomalie du cerveau à l’examen d’imagerie médicale.

- 227 Découverte d’une anomalie médullaire ou vertébrale à l’examen d’imagerie médicale.

- 228 Découverte d’une anomalie osseuse et articulaire à l’examen d’imagerie médicale.

- 229 Découverte d’une anomalie pelvienne à l’examen d’imagerie médicale.

- 232 Demande d’explication d’un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d’un examen d’imagerie.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 1 – La relation médecin-malade. L’annonce d’une maladie grave. (…)

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la relation médecin-malade | Principales caractéristiques de la relation médecin-malade. Par exemple, modèle paternaliste, centré sur l’autodétermination, patient partenaire de soins | |

| Définition | Connaître les principaux déterminants de la relation médecin-malade | Déterminants psychologiques, éthiques, sociaux, etc. | |

| Définition | Connaître les principaux corrélats cliniques de la relation médecin-malade | Par exemple, performance dans la démarche diagnostique, amélioration des indicateurs de santé, etc. | |

| Définition | Connaître les principes de l’approche centrée sur le patient | Relation de partenariat fondée sur la complémentarité entre l’expertise des professionnels et l’expérience des patients, entraînant une personnalisation des soins (écoute, dialogue, adaptation), le développement de compétences et la continuité des soins (HAS) | |

| Définition | Connaître la notion de représentation de la maladie | Savoir que celles du patient peuvent différer de celles du médecin | |

| Définition | Connaître les facteurs influençant l’information délivrée au patient | ||

| Définition | Connaître la notion d’ajustement au stress | Notamment facteurs sociaux (par exemple, position sociale perçue du patient) | |

| Définition | Connaître les principaux mécanismes de défense observés chez les patients, leurs proches, les professionnels de santé dans le cadre de l’annonce d’une mauvaise nouvelle en santé | ||

| Définition | Connaître la notion d’empathie clinique | ||

| Définition | Connaître la notion d’alliance thérapeutique | ||

| Définition | Connaître les principales étapes du processus de changement | ||

| Définition | Connaître les indications et principes de l’entretien motivationnel | ||

| Prise en charge | Savoir comment se montrer empathique à l’égard du patient | Aspects verbaux (par exemple, de formulations) et non verbaux | |

| Prise en charge | Connaître les principes d’une communication adaptée, verbale et non verbale, avec le patient et son entourage | Citer, expliciter et donner l’intérêt des principales habiletés communicationnelles (questions ouvertes, respect des silences, questions fermées et reformulations) | |

| Prise en charge | Connaître les enjeux et les modalités de l’annonce d’une mauvaise nouvelle en santé | Se comporter de façon appropriée lors de l’annonce d’un diagnostic de maladie grave, de l’incertitude sur l’efficacité d’un traitement, de l’échec d’un projet thérapeutique, d’un handicap, d’un décès ou d’un événement indésirable associé aux soins Connaître les besoins psychologiques et sociaux du patient en situation d’incertitude | |

Poser la question de la relation ou des relations radiologue-patient dans les suites d’un examen d’imagerie indique bien que le sujet de l’annonce nécessite explication, formation et appropriation. La Haute Autorité de Santé a d’ailleurs édité plusieurs guides à l’intention des médecins sur l’annonce : l’annonce d’une mauvaise nouvelle (maladie d’Alzheimer, cancer, maladie génétique…) (HAS, 2008), l’annonce d’un événement indésirable ou l’annonce d’une complication et de sa gestion (HAS, 2010). Rien d’officiel concernant la radiologie alors que le sujet est vaste et complexe car il touche aussi bien le « normal » que le pathologique (dépistage, diagnostic, suivi, interventionnel) et les incidentalomes. Une chose est sûre, c’est le devoir d’information qui s’impose au radiologue après tout examen d’imagerie. Au-delà de l’information, le radiologue doit s’assurer de la bonne compréhension par le patient, ou à défaut par son entourage, des résultats et prévoir avec lui la conduite à tenir, qui peut être de revoir son médecin, de poursuivre les investigations ou de réaliser un geste de radiologie interventionnelle.

Ce chapitre n’abordera pas la consultation obligatoire avant un acte de radiologie interventionnelle qui est similaire à celle d’un chirurgien, avec les différentes étapes : création de l’alliance, vérification de la bonne indication, des contre-indications, délivrance des modalités techniques, résultats, complications et pratiques, et obtention du consentement éclairé. Ce chapitre n’aborde pas non plus la nécessité d’information préalable à un examen d’imagerie qui est souvent faite par une information papier et recueil d’un consentement écrit après vérification des contre-indications. L’acceptation de l’examen est cependant sous la responsabilité du radiologue qui engage donc sa responsabilité. Le médecin demandeur souhaite une radiographie ou une imagerie pour son patient et demande à son collègue radiologue par écrit (traçabilité) en motivant la réalisation de la consultation radiologique. Si l’examen est accepté, la responsabilité juridique est transmise au radiologue pour la poursuite de la prise en charge.

I. L’annonce

L’annonce fait partie du quatrième temps fondamental des pratiques professionnelles du radiologue (« savoir communiquer sur le résultat de l’examen et assurer le suivi »), bien mis en valeur dans le guide Référentiel métier du médecin radiologue (2010). À côté de l’implication dans la validation de la demande (premier temps) de l’acte en l’acceptant, dans la conduite appropriée de l’examen (deuxième temps) que ce soit en scanner, IRM, échographie ou radiographie, dans l’interprétation des images (troisième temps), le médecin radiologue a obligation de s’impliquer dans le suivi de son examen. D’un point de vue juridique, les juges apprécient la prise en charge de l’acceptation de l’examen jusqu’à ce que le patient en ait compris le résultat et que la conduite à tenir soit confiée à son médecin traitant ou à un médecin spécialiste.

Le patient est devenu un interlocuteur direct, surtout depuis le changement de responsabilité indiqué dans la loi (loi du 4 mars 2002 relative au droit des patients) renforçant le patient comme acteur de sa santé. Il devient un partenaire du médecin (différent de la relation de confiance) et doit être associé aux décisions.

En l’informant, il acquiert le sentiment de contrôle de sa maladie, il a un sentiment de satisfaction et éprouve de l’espoir en participant activement au processus de prise en charge.

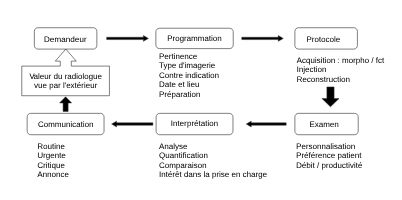

Le patient est incapable de vérifier nos compétences sur ces sujets et ne retiendra que la manière dont le radiologue lui a transmis ses résultats. On parle de la valeur non interprétative du radiologue (figure 129.1). Le rôle du radiologue est central dans le parcours du patient et doit l’aider dans les différentes étapes. Qui mieux que l’imagerie dépiste certaines maladies, qui mieux que l’imagerie apporte le diagnostic en urgence ou en programmé, qui mieux que l’imagerie atteste de l’évolution sous traitement…

Fig. 129.1 La chaîne de valeur en radiologie.

Une chaîne de valeur est un outil d’analyse stratégique qui permet d’identifier les différentes étapes conduisant à la production d’un service satisfaisant (Mickael Porter).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

II. Le ressenti du patient

L’annonce peut être vécue comme un traumatisme avec passage par les phases classiques du choc, de la colère, de la dénégation voire du déni, du marchandage, de la dépression puis de l’acceptation.

L’annonce est pour le patient une prise de conscience de la finitude du corps. L’annonce est vécue comme une révélation de la cause de la mort probable. L’annonce définit un avant et un après (notion de « turning point »). La manière dont l’annonce va être faite et reçue va être déterminante dans le parcours du patient. L’annonce d’une maladie aiguë par rapport à une maladie chronique, d’une maladie à potentiel de handicap ou de mortalité par rapport à la découverte d’une pathologie ponctuelle entraînera des réactions différentes chez le patient.

Dans 20 % des cas, les patients ne veulent pas savoir (Olivier et al., 2009) et se contentent d’un diagnostic descriptif comme une tache, une lésion. Cependant, le radiologue doit être clair sur la prise en charge pour éviter un déni et un évitement. La programmation d’une biopsie ou bien l’information écrite au médecin traitant est nécessaire avec les recommandations de suivi par rapport aux lésions retrouvées.

III. Le ressenti du médecin

« D’une manière générale, tous les médecins interrogés confirment que l’acte d’annoncer est un moment de solitude. » Les médecins sont confrontés à différents sentiments : peur de mal faire, peur d’être désapprouvé par un autre médecin, peur de ses propres réactions.

Les stratégies de défenses sont nombreuses comme l’évitement, en ne donnant pas le diagnostic — soit parce que l’on n’a pas le temps, que l’on ne le prend pas, ou bien en indiquant transférer le résultat au médecin traitant ou au spécialiste afin qu’il le fasse sous prétexte qu’il connaît davantage le contexte — ; la fausse réassurance ou la banalisation, en minimisant le diagnostic ou son impact ; la rationalisation ou le jargon médical, en s’enfermant dans un discours complexe et technique ; le mensonge en voulant préserver le patient et nous-même pour ne pas avoir à affronter la réaction du patient ; la culpabilisation (« c’est à cause du tabac »), etc.

IV. Que dire ? Où ? Comment ?

« Il n’existe pas de “bonnes” façons d’annoncer une mauvaise nouvelle mais certaines sont moins dévastatrices que d’autres. » (Moley-Massol, 2004). Annoncer, c’est communiquer, c’est faire savoir (différent de notre savoir-faire), non pas en informant mais en transmettant un diagnostic complexe pour le patient. Vous devez au moins amener le patient à s’approprier le diagnostic et la prise en soin immédiate.

En pratique, trois points sont à respecter. Le premier est le temps à prendre pour parler avec le patient. Il n’y a pas de temps minimal ou défini pour une consultation. Un temps court peut très bien être vécu comme satisfaisant par le patient à condition de connaître les bases de la communication. On parle davantage ici de disponibilité pour le patient. Le second point est l’écoute active. Que sait-il ? Que veut-il savoir ? Souvent il ne demande pas des explications compliquées mais bien si l’examen a décelé quelque chose qui explique les symptômes et la conduite à tenir. Dire que l’examen est normal ou pathologique est au final moins important que la conduite à tenir après. Il ne doit pas rester sur sa faim et doit comprendre la prochaine étape. Il doit se sentir pris en charge. Le troisième point concerne les bases de la communication. Les mots sont importants (langage verbal) mais moins que l’attitude (langage non verbal) ou l’intonation et la rapidité d’énonciation de votre discours (paraverbal). L’empathie ne suffit pas et une vraie formation s’impose pour arriver à corriger nos erreurs. En voulant rassurer, souvent le médecin augmente l’anxiété. En premier, la position est importante. Un endroit calme est préférable, non dans un couloir. La position du radiologue par rapport au patient est très importante. S’il est assis, vous l’êtes ; s’il est allongé vous vous mettez à son niveau. Le positionnement à côté de lui est souhaitable, et non en face, vécu comme une opposition. L’information délivrée oralement doit être lente, posée, en délivrant une information simple, répétée, en contrôlant la compréhension par le malade (ratification). Il est nécessaire de lui proposer un ou des objectifs à court terme.

L’entretien type peut ne durer que quelques minutes et contient cinq étapes clés.

- « Bonjour, je suis le Dr YYY, médecin radiologue .» (Serrer la main renforce le sentiment d’adhésion et de confiance.)

- « C’est moi qui ai pris soin de la réalisation de votre examen. » (Notion de soin.)

- « L’examen s’est bien déroulé et j’ai pu avoir toutes les informations nécessaires. » (Notion de compétence.)

- « Comment s’est déroulé pour vous cet examen ? » (Écoute.)

- « Votre motif de consultation est bien celui-ci :… Donc l’examen retrouve… L’examen est rassurant » ou « L’examen retrouve une image sur… J’informe votre médecin pour qu’il analyse ce résultat avec l’ensemble de votre dossier… »

S’il y a questionnement sur la possibilité d’un cancer ou d’une maladie chronique, vous précisez que c’est une possibilité. Une biopsie ou d’autres examens sont souvent nécessaires ; le bilan sera fait par vous ou par un autre médecin.

L’annonce d’un cancer requiert un temps nécessaire souvent incompatible dans les vacations de radiologie (tableau 129.1). Une pré-annonce est faite. Une consultation d’annonce doit être proposée quelques jours après.

Tableau 129.1 « SPIKES » : annoncer une mauvaise nouvelle en six étapes.

| À faire | À éviter | ||

| S | Setting up the interview | Établir de bonnes conditions : lieu calme, intimité du patient, préparer l’entretien | Interruptions |

| P | Assessing the patient’s perception | Perception : rechercher les connaissance du patient et sa demande, ce qu’il a compris | Interprétations |

| I | Obtaining the patient’s Invitation | Invitation à délivrer le résultat de l’examen : comment voulez-vous que je gère les résultats ? Voulez-vous connaître les moindre détails ? | Informations floues |

| K | Giving Knowledge and information to the patient | Savoir : dire les résultats ; même niveau de language que le patient ; informations par petits morceaux ; vérification de la compréhension | Jargon médical |

| E | Addressing the patient’s Emotions with Empathic responses | Empathie : ratifier les réactions (larmes, colère…) à l’annonce du résultat | Détruire l’espoir |

| S | Strategy and Summary | Stratégie thérapeutique ; proposer examen ou geste interventionnel ; encourager le patient à la prise en charge de la décision ; adressage au médecin traitant, au spécialiste… | Ignorer les contributions du patient |

D’après : SPIKES protocol

La communication doit éviter de prononcer les mots générant du stress comme « rien d’inquiétant », « pas grave »… car le malade ne comprend pas les négations et retient les mots « inquiétant » ou « grave » (tableau 129.2).

Tableau 129.2 Grands principes de communication.

| À ne pas dire | Formulation plus adéquate |

| Tumeurs (« Tu meurs »), même bénigne | Lésion, masse |

| Tumeur bronchique avec métastases cérébrales sur le compte rendu | Ne pas découvrir le résultat sur le compte rendu |

| Tiens, une drôle d’image | J’ai découvert une variante anatomique, une image particulière nécessitant un complément |

| C’est grave ! | Vous devez vous en occuper rapidement Ce qui est grave, ce serait de ne pas vous en occuper |

| C’est parce que vous avez bu ou bien parce que vous avez fumé | Pas de victimisation ; indiquer si la personne le signale que la relation est probable, possible |

| Vous n’avez pas eu trop froid | Avez-vous eu assez chaud |

| Ne bougez pas | Rester tranquille |

| N’ayez pas peur | Rassurez-vous |

| Cela ne va plus être long | Ça va venir rapidement maintenant |

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Le patient, quand il vient pour un examen d’imagerie, est dans un état de stress du résultat et donc dans un état de suggestibilité important. Vous ne pouvez pas faire de blague car son état de conscience est modifié et il devient très sensible à toute agression verbale, comportementale (personnels d’accueil, manipulateurs, médecins), environnementale (salle d’attente, propreté, temps d’attente…).

Montrer les images convient à certaines personnes mais peut agresser d’autres (demander au patient). L’objectif est d’adapter l’information transmise à ce dont le patient a besoin à ce moment-là ! Toujours se rappeler que ce qui est dit n’est pas ce qui est entendu par le patient et avoir à l’esprit que c’est le patient qui montre la voie à suivre.

V. Cas particuliers

- L’urgence ne dédouane pas de communiquer l’information au patient.

- En échographie ou en mammographie, la proximité avec les patients favorise les relations contrairement au scanner ou à l’IRM.

- L’annonce d’un examen normal peut être vécue comme traumatisante par le patient qui a par exemple des douleurs ostéoarticulaires. Bien indiquer que même si cet examen n’a pas retrouvé d’éléments expliquant les symptômes, d’autres examens peuvent être nécessaires. Cependant l’escalade à la recherche d’un diagnostic doit aussi être arrêtée ; un examen normal ne veut pas dire que la personne ne ressent pas de douleur. Les douleurs peuvent ne pas être liées à une pathologie somatique ou bien que celle-ci peut être pour l’instant non visualisée. Des traitements antalgiques et/ou anti-inflammatoires et/ou antidépresseurs seront sans doute nécessaires ainsi qu’une nouvelle imagerie dans un certain temps permettant de vérifier l’évolutivité ou non de la situation.

- Se méfier des annonces faites à la famille ou pire à l’employeur.

- Pour les enfants, vérifier si les parents ont bien autorité sur l’enfant en cas de divorce ou séparation.

- En cas de refus de soin après votre examen, une trace écrite doit indiquer la situation au médecin traitant ; proposer une nouvelle imagerie ou consultation dans un délai raisonnable.

- En cas de mauvaise compréhension par le patient, de tutelle ou de curatelle, s’adresser à la personne de confiance.

- En cas d’incidentalome, la situation doit être expliquée avec proposition d’un examen de contrôle à distance si besoin.

- En cas de lésion tumorale, le médecin radiologue se retranche souvent sur le fait qu’il n’a pas tous les éléments et c’est souvent vrai. En cas de découverte d’une masse, une biopsie devra confirmer le diagnostic ; en cas de suivi, comment savoir à quel protocole de chimiothérapie ou quelle fréquence thérapeutique se trouve le patient ?… Le plus simple est donc de dire toujours la vérité en indiquant ce que l’imagerie révèle et que les données mises en évidences permettront à l’oncologue ou au médecin qui suit le patient de faire la synthèse pour optimiser sa prise en soin. Le patient est le mieux placé pour comprendre et transmettre les différents éléments. Bien entendu, de nombreux cas particuliers peuvent entraver ce fonctionnement participatif.

- En cas de télé-radiologie, le médecin qui effectue l’interprétation doit pouvoir informer les malades. Dans l’organisation, le patient doit être prévenu de la prise en charge à distance et du contact téléphonique possible.

VI. Comment apprend-on à communiquer avec le patient ?

La communication est complexe et demande un véritable apprentissage.

Elle est souvent ignorée et non enseignée ; des formations commencent à voir le jour dans les facultés avec des formations théoriques, des ateliers de théâtre, des jeux de rôle, des simulations sur ordinateur (serious games, par exemple), des entraînements avec des séniors et des malades. La communication thérapeutique va bien au-delà du simple échange d’information. Elle couvre des techniques de communication qui peuvent aboutir à des hypnoses formelles. Des formations universitaires (DU) ou des enseignements moins formels sont disponibles. Nous ne pouvons qu’inciter les médecins à s’y inscrire ainsi que toute l’équipe car, de l’accueil jusqu’au résultat, le chemin du patient doit être optimisé afin de limiter les risques de mauvaises coordinations dans les prises en charge.

Le patient doit se sentir attendu, respecté, protégé, rassuré par le professionnalisme de l’équipe et ne doit pas sentir de tension ou désaccord au sein de l’équipe. Une sensibilisation de l’ensemble des acteurs est nécessaire pour valoriser cette prise en charge.

Points clés

- Le radiologue est un clinicien : lors d’un examen d’imagerie, le radiologue effectue une consultation fondée sur des éléments apportés par des appareils de radiologie et d’imagerie médicale qui aident à répondre à la question posée.

- L’imagerie remplace en quelque sorte la palpation, la percussion, l’auscultation.

- L’interrogatoire et l’annonce avec la prise en charge doivent faire partie des pratiques indispensables du radiologue.

- L’annonce doit toujours être anticipée et réfléchie.

Références

Ollivier L, Apiou F, Leclere J, Sevellec M, Asselain B, Brédart A, Neuenschwander S. Patient experiences and preferences: development of practice guidelines in a cancer imaging department. Cancer Imaging 2009a;9:S92–9.

Moley-Massol I. L’annonce de la maladie, une parole qui engage. DaTeBe éditions 2004a.