Plan de chapitre

ITEM 45 – Problèmes posés par les maladies génétiques, à propos : d’une maladie chromosomique : (…) la mucoviscidose

ITEM 204 – Toux chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement)

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographie thoracique

– B. Tomodensitométrie.

– C. IRM

– D. Échographie-doppler

Situations de départ

- 26 Anomalies de la croissance staturo-pondérale.

- 162 Dyspnée.

- 163 Expectoration.

- 167 Toux.

- 296 Consultation de suivi pédiatrique.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 45 – Problèmes posés par les maladies génétiques, à propos : d’une maladie chromosomique : (…) la mucoviscidose

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître les règles de bases du conseil génétique* | Expliquer les bases du conseil génétique, les possibilités de diagnostic prénatal (modalités et options de prise en charge dans le cadre d’une maladie d’une particulière gravité) et le dépistage prénatal dans le cadre de la trisomie 21 | |

| Définition | Retentissement du diagnostic d’une maladie génétique dans une famille* | Expliquer les problèmes liés à la maladie et les retentissements de l’arrivée d’un enfant souffrant de maladie génétique sur le couple et la famille | |

| Définition | Connaître les questions éthiques en jeu dans le conseil génétique* | Consentement, autonomie reproductive, droit de ne pas savoir, retentissement personnel et familial, acceptabilité sociale de la maladie et du handicap, eugénisme | |

| Diagnostic positif | Réalisation d’un caryotype fœtal* | Modalités de réalisation du caryotype fœtal | |

| Diagnostic positif | Dépistage anténatal de trisomie 21* | Connaître les modalités de dépistage anténatal de la trisomie 21 | |

| Diagnostic positif | Diagnostic anténatal de trisomie 21* | Connaître les modalités du diagnostic anténatal de la trisomie 21 | |

| Prise en charge | Conseil génétique en cas d’antécédent de trisomie 21* | Savoir expliquer le risque de récurrence en cas de nouvelle grossesse selon le type de trisomie 21 | |

| Diagnostic positif | Prescription d’un caryotype* | Modalités de prescription et principe de réalisation. Connaître les différentes anomalies caryotypiques dans la trisomie 21 | |

| Suivi et/ou pronostic | Évolution de la trisomie 21* | Connaître les signes cliniques et l’évolution de la trisomie 21 | |

| Diagnostic positif | Savoir évoquer le diagnostic clinique de trisomie 21 en postnatal* | Épidémiologie et principaux signes cliniques postnatals de la trisomie 21 | |

| Prise en charge | Évolution naturelle d’une personne atteinte de trisomie 21 tout au long de sa vie* | Connaître l’évolution naturelle, les principales complications et la prise en charge des personnes porteuses de trisomie 21 | |

| Diagnostic positif | Diagnostic anténatal de la mucoviscidose | Épidémiologie de la mucoviscidose. Connaître les situations à risque de mucoviscidose fœtale | |

| Diagnostic positif | Dépistage néonatal généralisé de la mucoviscidose | Connaître les modalités du dépistage néonatal de la mucoviscidose | |

| Diagnostic positif | Confirmation diagnostique de la mucoviscidose | Connaître les modalités diagnostiques de la mucoviscidose | |

| Diagnostic positif | Manifestation de la mucoviscidose | Connaître les manifestations de la mucoviscidose. Savoir quand évoquer le diagnostic | |

| Prise en charge | Grands principes de la prise en charge de la mucoviscidose | Nutrition. Prévention des infections. Supplémentation | |

| Examens complémentaires | Indication des examens d’imagerie devant une mucoviscidose | Radiographie pulmonaire et écho-doppler abdominal pour le suivi | |

| Diagnostic positif | Diagnostic clinique du syndrome du X fragile* | Connaître les manifestations des anomalies génétiques (mutations et prémutations) en fonction du genre du patient | |

| Diagnostic positif | Prémutation et mutation complète concernant l’X fragile* | Connaître les mécanismes génétiques dans le syndrome de l’X fragile | |

| Diagnostic positif | Savoir penser à un syndrome de l’X fragile* | Connaître les signes cliniques habituels du syndrome de l’X fragile et sa transmission familiale | |

| Diagnostic positif | Connaître les différentes formes cliniques du syndrome de l’X fragile* | Connaître le risque d’insuffisance ovarienne prématurée chez les femmes et le syndrome FXTAS chez les hommes âgés. Comprendre le mécanisme moléculaire d’expansion de triplets |

ITEM 204 – Toux chez l’enfant et chez l’adulte (avec le traitement)

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la toux aiguë et chronique chez l’enfant et l’adulte* | Chronique après 4 semaines | |

| Éléments physiopathologiques | Mécanisme du réflexe de toux* | Récepteurs, description du réflexe, origine du taux chronique | |

| Identifier une urgence | Rechercher les signes de gravité devant une toux aiguë ou chronique* | ||

| Diagnostic positif | Connaître la sémiologie d’une toux et les signes associés à la toux* | ||

| Diagnostic positif | Toux aiguë de l’enfant et l’adulte : principales hypothèses diagnostiques* | Pas à Pas Toux fébrile de l’enfant | |

| Diagnostic positif | Toux chronique de l’enfant et l’adulte : principales hypothèses diagnostiques* | Pas à Pas Toux chronique de l’enfant | |

| Contenu multimédia | Exemples caractéristiques de radiographie thoracique | Dilatations des bronches, pneumopathie interstitielle, corps étranger | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une toux de l’enfant et de l’adulte | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une toux de l’enfant et de l’adulte | |

| Prise en charge | Traitement symptomatique de la toux* | ||

| Prise en charge | Éléments de prise en charge étiologique* | ||

I. Généralités

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques à révélation dès l’âge pédiatrique dans les populations d’origine européenne. Le gène responsable de cette maladie autosomique récessive est situé sur le chromosome 7 et code une protéine (CFTR) qui joue un rôle dans le transport transmembranaire du chlore. De très nombreuses mutations ont été répertoriées, la plus fréquente étant la mutation ΔF508. Cette atteinte se caractérise par une anomalie de toutes les sécrétions exocrines, en particulier au niveau du système bronchopulmonaire et du tube digestif. Le diagnostic peut être suspecté en anténatal, sur les échographies de dépistage, par un aspect hyperéchogène de l’intestin grêle. Le dépistage néonatal systématique permet le diagnostic de plus de 95 % des cas. Le diagnostic impose une prise en charge au long cours de façon à limiter la progression de la maladie, en fonction des différentes atteintes.

Les manifestations cliniques sont plus ou moins prononcées d’un patient à l’autre.

En période néonatale, la maladie peut s’exprimer par un tableau d’occlusion digestive en rapport avec un iléus méconial (obstacle créé par un méconium épais).

À l’âge pédiatrique, les manifestations pulmonaires sont les plus fréquentes avec des tableaux de toux chronique, expectorations difficiles, infections pulmonaires à répétition. L’atteinte bronchopulmonaire conditionne l’essentiel de la morbidité et de la mortalité. Les pathologies digestives sont dominées par le reflux gastro-œsophagien, les douleurs abdominales, les diarrhées avec stéatorrhée, en rapport avec l’insuffisance pancréatique exocrine, constipation, cassure de la courbe pondérale puis de la taille. L’évolution vers l’insuffisance pancréatique endocrine (diabète) est rare à l’âge pédiatrique. L’atteinte hépatique et biliaire peut évoluer vers la cirrhose dès l’âge pédiatrique.

Le diagnostic de mucoviscidose repose sur le test de la sueur, avec dosage de la sécrétion chlorée et est confirmé par l’analyse génétique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

La radiographie pulmonaire et l’échographie–doppler abdominale sont systématiques dans le suivi. Ils sont réalisés annuellement et en cas d’exacerbation clinique.

La tomodensitométrie thoracique, effectuée sans injection d’iode et à basse dose, est réalisée de manière non systématique. Elle permet une meilleure appréciation des lésions bronchopulmonaires et notamment des dilatations des bronches, mais ne doit pas être répétée dans cette pathologie chronique du fait de l’irradiation délivrée.

L’IRM thoracique, ne fait pas partie des examens de routine mais sa place est en cours d’évaluation en raison de son caractère non irradiant, important pour une population dont l’espérance de vie a très nettement augmenté au cours des dernières années. Elle présente en particulier un intérêt dans le suivi des aspergillose bronchopulmonaires allergiques.

III. Sémiologie

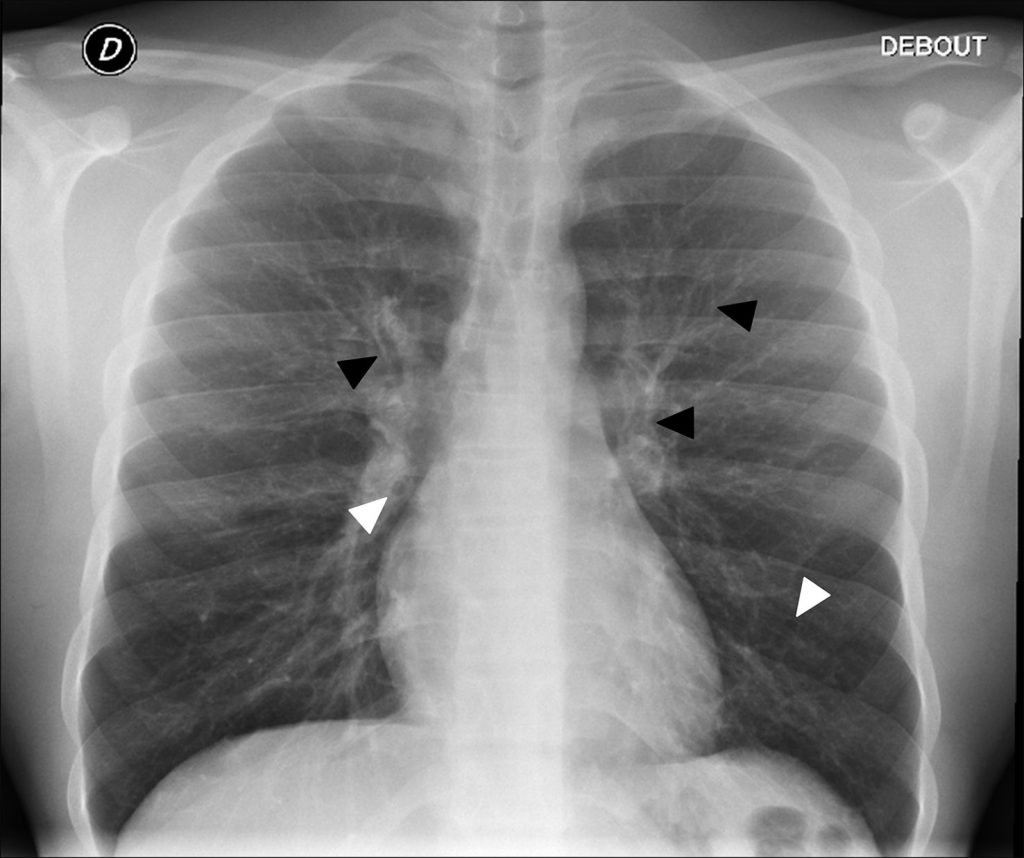

A. Radiographie thoracique

La radiographie thoracique recherche des signes d’atteinte bronchique : épaississements des parois bronchiques, bronchectasies ou dilatations des bronches se caractérisant par une augmentation de la taille des lumières bronchiques, et troubles de la ventilation (distension ou atélectasies) (figure 125.1). En cas de complication, elle recherche des impactions mucoïdes avec ou sans bronchocèles (opacités moulées dans des bronches dilatées) et des foyers de condensation pulmonaire avec des opacités de tonalité hydrique systématisées.

Fig. 125.1 Radiographie thoracique de face : mucoviscidose chez un garçon de 15 ans.

Distension thoracique (aplatissement des coupoles diaphragmatiques, visualisation des arcs antérieurs de côtes au-delà du 8e arc, hyperclarté des deux bases pulmonaires). Dilatations des bronches à parois épaisses en coupe transversale (images en « bague à chaton », flèches blanches) et longitudinales (images en rail, flèches noires).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

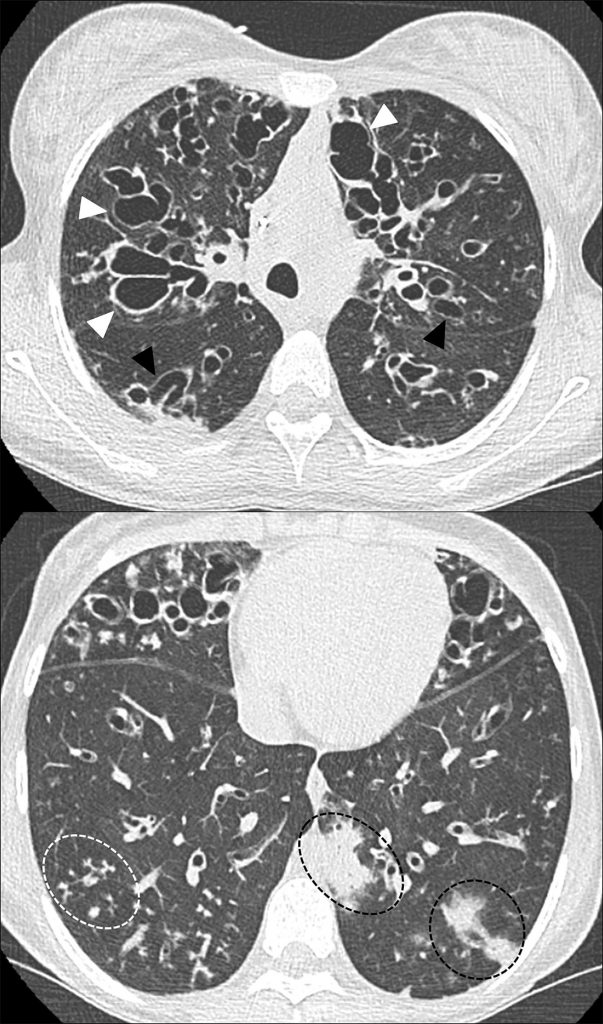

B. Tomodensitométrie

En tomodensitométrie thoracique, les bronchectasies sont plus facilement visibles ainsi que les épaississements des parois bronchiques et impactions mucoïdes proximales et distales (figure 125.2).

Fig. 125.2 Tomodensitométrie thoracique : atteinte pulmonaire sévère chez une fille de 13 ans.

Dilatation des bronches diffuses prédominant aux lobes supérieurs, kystiques (flèches blanches) et variqueuses (flèches noires), à parois épaisses. Impactions mucoïdes distales à la base droite (micronodules en « arbre en bourgeons », pointillés blancs), condensations alvéolaires témoignant d’une surinfection à la base gauche (pointillés noirs).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

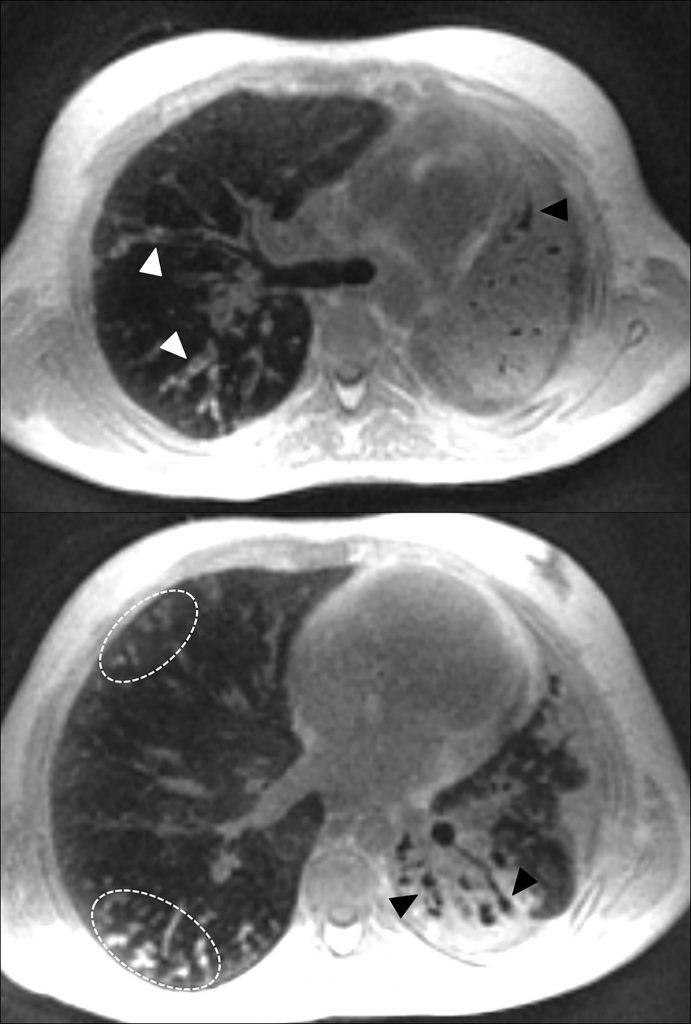

C. IRM

En IRM, des protocoles incluant les nouvelles séquences tridimensionnelles à temps d’écho ultracourt (figure 125.3) et les séquences synchronisées à la respiration sont à l’étude comme alternative non irradiante à la TDM.

Fig. 125.3 IRM pulmonaire sans injection : séquence à zéro temps d’écho (ZTE).

Dilatations des bronches cylindriques à parois épaisses (flèches blanches), condensation apico-dorsale du lobe supérieur et du segment apical du lobe inférieur à gauche, contenant des dilatations des bronches (flèches noires), impactions mucoïdes distales dans le lobe moyen et le segment apical du lobe inférieur droit (pointillés blancs).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

D. Échographie-doppler

L’échographie-doppler abdominale recherche principalement des anomalies morphologiques (contours, volume, présence de nodules) et échostructurales (hétérogéneicité) du parenchyme hépatique, ainsi que des signes d’hypertension portale (splénomégalie, réseaux de collatéralité, sens d’écoulement du flux porte, calibre du tronc porte, ascite). Le pancréas, siège d’une infiltration fibrograisseuse, est anormal. L’appendice peut être le siège d’une mucocèle.

Points clés

- La radiographie pulmonaire et l’échographie-doppler abdominale sont systématiques dans le suivi d’un enfant porteur d’une mucoviscidose.

- La TDM thoracique n’est pas systématique du fait de l’irradiation délivrée.

- L’IRM thoracique ne fait actuellement pas partie des examens de routine mais sa place est en cours d’évaluation en raison de son caractère non irradiant.