Plan de chapitre

ITEM 281 – Pancréatite chronique

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie des complications de la pancréatite chronique

Situations de départ

- 2 Diarrhée.

- 4 Douleur abdominale.

- 17 Amaigrissement.

- 30 Dénutrition/malnutrition.

- 35 Douleur chronique.

- 224 Découverte d’une anomalie abdominale à l’examen d’imagerie médicale.

- 233 Identifier/reconnaître les différents examens d’imagerie (type, fenêtre, séquences, incidences, injection).

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 281 – Pancréatite chronique

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition d’une pancréatite chronique* | Destruction du parenchyme pancréatique avec développement d’une fibrose atteinte tissu exocrine et endocrine | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les principaux éléments d’épidémiologie d’une pancréatite chronique* | Incidence, sex ratio | |

| Étiologie | connaître la principale cause et facteur de risque de la pancréatite chronique* | Rôle de la consommation excessive d’alcool et tabac facteur de risque indépendant | |

| Étiologie | Connaître deux causes plus rares de pancréatite chronique* | Pancréatite obstructive, hypercalcémie | |

| Diagnostic positif | Connaître les caracteristiques de la douleur de pancréatite chronique* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les manifestations cliniques des principales complications de la PC* | La pancréatite aiguë et les principales complications rencontrées au cours d’une pancréatite chronique | |

| Examens complémentaires | Connaître les les principales anomalies biologiques* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens d’imagerie à réaliser au cours d’une pancréatite chronique | Les principaux examens et les résultats en faveur d’une pancréatite chronique | |

| Évolution, pronostic | Connaître la chronologie d’évolution clinique d’une pancréatite chronique* | Corrélation entre les manifestations cliniques et radiologiques au cours de l’évolution | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge de la pancréatite chronique l’insuffisance exocrine, endocrine et du sevrage alcoolo tabagique* | ||

I. Généralités

La pancréatite chronique est une inflammation chronique du pancréas responsable d’une transformation fibreuse progressive du parenchyme pancréatique. Il en résulte des changements morphologiques irréversibles et un dysfonctionnement endocrinien et exocrinien permanent du pancréas. L’alcool est de loin la cause la plus fréquente dans les pays développés et la malnutrition dans les pays en voie de développement.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

La pancréatite chronique se caractérise en imagerie par la présence d’une atrophie fibreuse du parenchyme pancréatique, de calcifications parenchymateuses ou intracanalaires parfois responsables d’une dilatation du canal pancréatique principal (ou canal de Wirsung), et/ou des signes récents ou anciens de poussée(s) de pancréatite aiguë (collection ancienne, par exemple).

À l’échographie, ces signes se traduisent par une hyperéchogénicité (souvent diffuse) liée aux modifications fibrotiques, des calcifications (zones hyperéchogènes avec cône d’ombre).

Les caractéristiques tomographiques de la pancréatite chronique comprennent : un pancréas atrophique, une dilatation du conduit pancréatique et des calcifications du pancréas.

L’examen tomodensitométrique sans injection de produit de contraste est l’examen de première intention et la technique de référence (figures 12.1 et 12.2A).

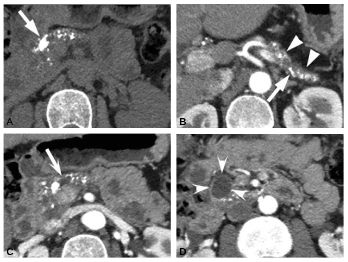

Fig. 12.1. Examen tomodensitométrique abdominal chez un patient de 60 ans aux antécédents de douleurs épigastriques. Intoxication alcoolique importante.

Coupe avant injection (A) : multiples calcifications punctiformes de la tête du pancréas en faveur d’une pancréatite chronique (flèche). Après injection, l’examen montre une atrophie du corps et de la queue du pancréas (têtes de flèches) avec de nombreuses calcifications parenchymateuses (B), une dilatation du conduit pancréatique (flèche creuse) (C) et une formation kystique de la tête (D) (têtes de flèches creuses).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

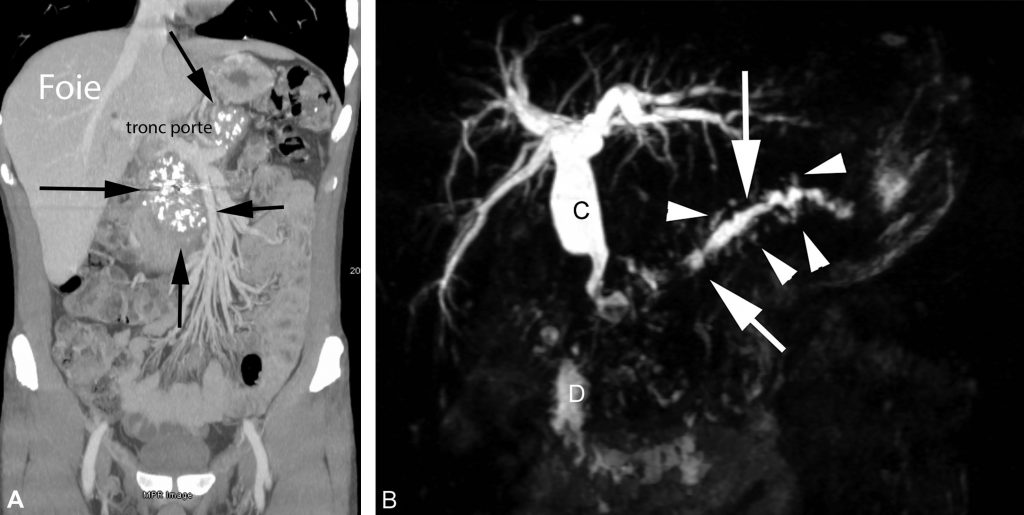

Fig. 12.2. Pancréatite chronique. Aspect en tomodensitométrie et en IRM.

(A) Coupe tomodensitométrique au temps portal après injection d’un produit de contraste iodé. Reconstruction coronale en MIP (Maximal Intensity Projection) sensibilisant la détection des zones denses, ici de multiples calcifications pancréatiques caractéristiques d’une pancréatite chronique (flèches). (B) Séquence de wirsungo-IRM (coupe coronale fortement pondérée en T2) montrant un conduit pancréatique siège de sténoses et de dilatations (flèches blanches) et un aspect dilaté des canaux pancréatiques secondaires (têtes de flèche). (C : cholédoque ; D : duodénum).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

L’IRM permet un diagnostic plus précoce de pancréatite chronique ; initialement le pancréas présente un relatif hyposignal sur les images pondérées en T1 avec suppression du signal de la graisse. Plus tardivement, il existe une atrophie du parenchyme, une dilatation irrégulière du conduit pancréatique et des canaux secondaires (figure 12.2B). L’IRM est performante pour visualiser les calcifications au sein des canaux pancréatiques, qui peuvent causer une obstruction canalaire, tandis qu’elle visualise mal les calcifications au sein du parenchyme pancréatique.

La phase sans injection est le meilleur examen pour faire le diagnostic de calcifications pancréatiques parenchymateuses ou canalaires.

L’écho-endoscopie est un examen de deuxième intention qui permet d’étudier les anomalies canalaires dans les formes précoces en cas de suspicion de pancréatite chronique, et d’éliminer une tumeur au sein de la pancréatite chronique. Cet examen permet un geste diagnostique (biopsie) ou thérapeutique (pose de prothèse en cas d’obstacle canalaire symptomatique ou drainage de pseudokyste) est envisagé.

III. Sémiologie des complications de la pancréatite chronique

En dehors de l’insuffisance endocrine et exocrine, il existe trois types de complications : une poussée de pancréatite aiguë (cf. chapitre 11), une dégénérescence en adénocarcinome (cf. chapitre 18), plus fréquente sur ce terrain, et une compression des organes de voisinage. La pancréatite chronique peut être en effet responsable d’une dilatation de la voie biliaire principale rétro- ou intrapancréatique, comprimée par plusieurs mécanismes non exclusifs, tels que la fibrose pancréatique, l’inflammation pancréatique ou une collection.

Points clés

- Le diagnostic de pancréatite chronique en imagerie est fait formellement sur la présence d’anomalies canalaires typiques (dilatation et calibre irrégulier du conduit pancréatique) et de calcifications pancréatiques (quasi pathognomoniques).

- Le scanner abdominal est l’examen de première intention, permettant de poser le diagnostic et de rechercher d’éventuelles complications, telles qu’une poussée de pancréatite aiguë, une collection, une compression biliaire ou digestive, ou des complications vasculaires.