Plan de chapitre

ITEM 57 – Maltraitance et enfants en danger. Protection maternelle et infantile

I. Définition et généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Imagerie cérébrale (systématique)

– B. Radiographies du squelette entier (systématiques)

– C. Scintigraphie osseuse (seconde intention)

Situations de départ

- 26 Anomalies de la croissance staturo-pondérale.

- 89 Purpura/ecchymose/hématome.

- 228 Découverte d’une anomalie osseuse et articulaire à l’examen d’imagerie médicale.

- 321 Suspicion maltraitance et enfance en danger.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 57 – Maltraitance et enfants en danger. Protection maternelle et infantile

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Nourrisson : définition du syndrome du bébé secoué* | |

| Prévalence, épidémiologie | Nourrisson : connaître les facteurs de risque de secousse* | |

| Éléments physiopathologiques | Nourrisson : mécanisme des lésions intracrâniennes et rétiniennes* | |

| Diagnostic positif | Nourrisson : savoir évoquer un syndrome du bébé secoué et connaître la conduite diagnostique* | |

| Diagnostic positif | Nourrisson : connaître les lésions associées au syndrome du bébé secoué* | |

| Examens complémentaires | Indication de l’imagerie devant une suspicion de maltraitance d’enfant | |

| Examens complémentaires | Connaître la sémiologie TDM du « syndrome du bébé secoué » (HSD, HED) | |

| Contenu multimédia | Exemple de TDM dans un « syndrome du bébé secoué » chez un nourrisson | |

| Étiologie | Nourrisson : connaître les diagnostics différentiels et mécanismes lésionnels à éliminer* | |

| Diagnostic positif | Nourrisson, enfant : savoir évoquer un syndrome de Silverman* | |

| Définition | Nourrisson, enfant : définition du syndrome du syndrome de Silverman* | |

| Diagnostic positif | Nourrisson, enfant : connaître la conduite diagnostique en cas de suspicion de syndrome de Silverman* | |

| Diagnostic positif | Nourrisson, enfant : connaître les lésions associées au syndrome de Silverman* | |

| Examens complémentaires | Connaître la sémiologie en radiographie d’un traumatisme non accidentel | |

| Contenu multimédia | Exemple de radio d’un traumatisme non accidentel (syndrome de Silverman) | |

| Étiologie | Nourrisson, enfant : connaître les diagnostics différentiels et mécanismes lésionnels à éliminer* | |

| Définition | Enfant, adolescent : définition de la maltraitance* | |

| Identifier une urgence | Enfant, adolescent : savoir reconnaître une situation évoquant une maltraitance* | |

| Diagnostic positif | Enfant, adolescent : identifier les lésions traumatiques élémentaires dans la maltraitance | |

| Diagnostic positif | Enfant, adolescent : identifier le retentissement psychologique des violences* | |

| Définition | Nourrisson, enfant, adolescent : connaître la définition d’un signalement judiciaire, administratif et de la CRIP* | |

| Définition | Nourrisson, enfant, adolescent : connaître la définition d’une ordonnance de placement provisoire* | |

| Définition | Nourrisson, enfant, adolescent : connaître la définition d’une réquisition judiciaire* | |

| Prévalence, épidémiologie | Maltraitance et enfants en danger : épidémiologie* | |

| Diagnostic positif | Maltraitance et enfants en danger : enquête clinique* | |

| Prise en charge | Maltraitance et enfants en danger : orientation médicale et administrative* | |

| Prise en charge | Maltraitance et enfants en danger : prise en charge médicale* | |

| Prise en charge | Maltraitance et enfants en danger : prise en charge médico-légale et administrative* | |

| Étiologie | Maltraitance et enfants en danger : abus sexuel : savoir évoquer le diagnostic* | |

| Définition | Institutions de prise en charge : protection maternelle et infantile* |

I. Définition et généralités

Les traumatismes non accidentels (traumatismes infligés) sont décrits comme toujours violents par les éventuels témoins, souvent répétés, et peuvent provoquer des lésions neurologiques, osseuses ou viscérales gravissimes, voire mortelles. Parmi eux, les traumatismes crâniens non accidentels sont la première cause de mortalité neurologique avant 2 ans.

La moindre suspicion de maltraitance doit conduire à l’hospitalisation immédiate pour protéger l’enfant et réaliser des explorations complémentaires.

En imagerie, des hématomes sous-duraux multifocaux (bébé secoué) et/ou des fractures de siège atypique (métaphyses des os longs, rachis, côtes) sont des éléments clés du diagnostic.

L’histoire rapportée pour expliquer les lésions est toujours absente ou fluctuante.

L’âge différent des lésions osseuses est un argument diagnostique majeur, mais inconstant. La présence d’hémorragies rétiniennes bilatérales au fond d’œil réalisé systématiquement et en urgence est un élément diagnostique important de lésions par secousses violentes (syndrome du bébé secoué), mais elles peuvent manquer.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Imagerie cérébrale (systématique)

Tout signe neurologique inexpliqué (hypertension intracrânienne, convulsions, malaise, etc.) chez un enfant âgé de moins de 2 ans doit faire évoquer un « syndrome du bébé secoué » et faire réaliser en urgence un scanner cérébral sans injection.

La lésion la plus fréquente est l’hématome sous-dural aigu. Sa localisation au vertex et le caractère multifocal sont évocateurs de secouement. La mise en évidence d’une rupture/thrombose d’une veine pont est très spécifique d’un secouement (figure 117.1). Les autres lésions à rechercher au scanner sont l’hémorragie sous-arachnoïdienne (50 %), les lésions parenchymateuses notamment ischémiques et les fractures (secouement avec impact).

L’IRM cérébrale est systématique dans tous les cas de traumatismes non accidentels.

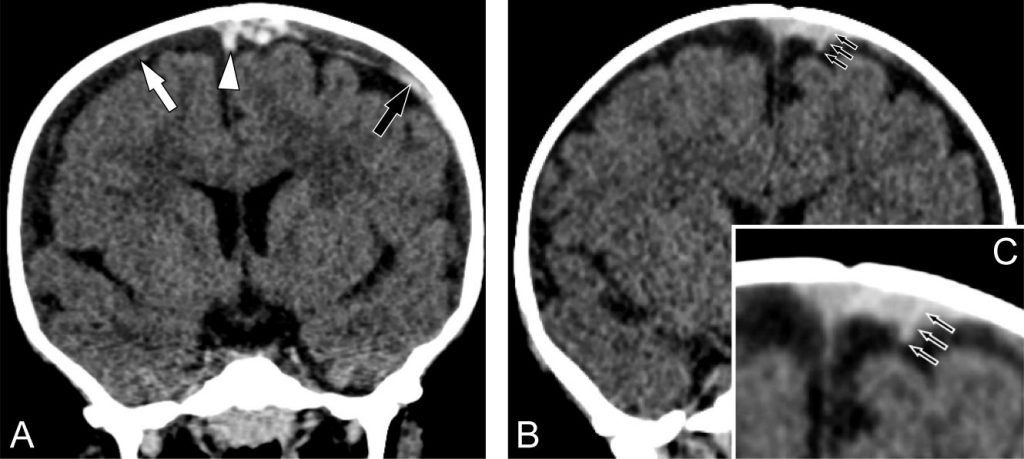

Fig. 117.1 Examen tomodensitométrique cérébral réalisé sans injection de produit de contraste en coupes coronales chez deux nourrissons ayant des troubles de la conscience inexpliqués et des hémorragies rétiniennes au fond d’œil.

Hématomes sous-duraux multifocaux (A) hypodense (flèche blanche) et hyperdense (flèche noire), thrombose d’une veine pont (tête de flèche). Thrombose de veine pont traversant un hématome sous-dural (B) avec agrandissement (C).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Elle vient soit en complément du scanner (« syndrome du bébé secoué ») entre 48 heures et 72 heures pour le bilan lésionnel complet, soit en première intention pour les présentations non neurologiques (syndrome de Silverman, par exemple). La datation des lésions hémorragiques et osseuses est impossible et inutile au diagnostic.

B. Radiographies du squelette entier (systématiques)

Les radiographies du squelette entier sont systématiques dans les traumatismes non accidentels.

Elles doivent être d’excellente qualité et effectuées segment par segment, à la recherche de fractures, souvent multiples et parfois d’âges différents (syndrome de Silverman), de siège particulier (arc postérieur des côtes, sternum, omoplate, etc.) ou inhabituel pour l’âge de l’enfant (épiphysométaphysaire) (figure 117.2).

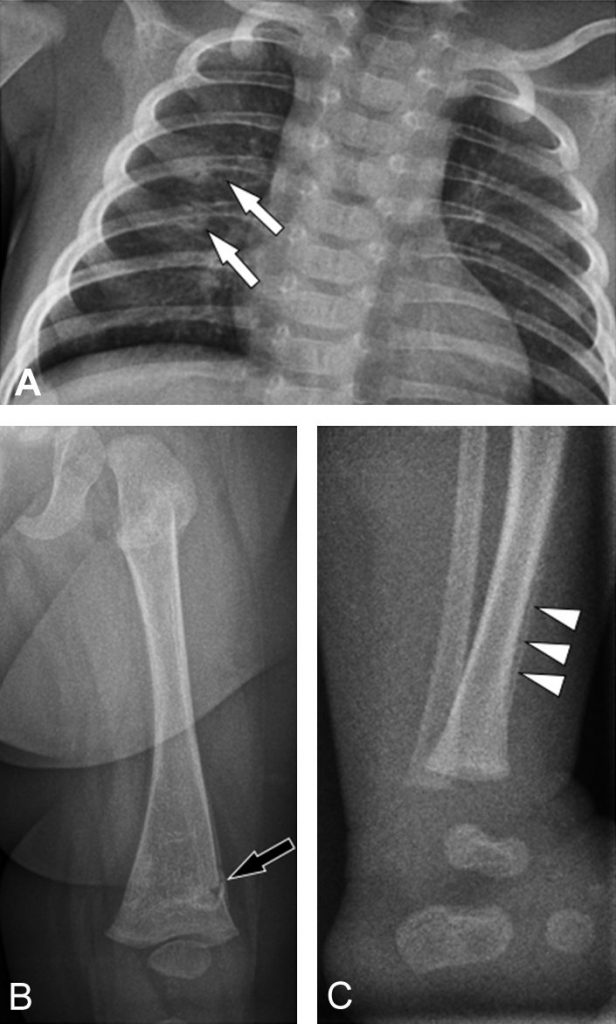

Fig. 117.2 Fractures d’âges différents.

Fractures semi-récentes des arcs postérieurs des 5e à 6e côtes gauches avec cal osseux en formation (flèches blanches) (A). Fracture métaphysaire fémorale distale inhabituelle récente chez le même enfant (flèche noire) (B). Exemple d’hématome sous-périosté chez un autre nourrisson (têtes de flèche) (C).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C. Scintigraphie osseuse (seconde intention)

En cas de doute sur le premier bilan de radiographies du squelette entier, un deuxième bilan osseux est nécessaire au 10e jour. Ce bilan est soit la scintigraphie osseuse, soit un deuxième bilan de radiographies du squelette entier, à la recherche de fractures passées inaperçues.

Points clés

- Tout signe neurologique inexpliqué chez un enfant âgé de moins de 2 ans doit faire évoquer un syndrome du bébé secoué et faire réaliser en urgence un scanner cérébral sans injection.

- L’IRM cérébrale et les radiographies du squelette entier sont systématiques dans tous les cas de traumatismes non accidentels.

- En seconde intention, si le premier bilan radiographique est douteux, un deuxième bilan osseux est nécessaire au 10e jour, soit par scintigraphie osseuse soit par un deuxième bilan de radiographies du squelette entier, à la recherche de fractures passées inaperçues.