Plan de chapitre

ITEM 334 – Prise en charge immédiate préhospitalière et à l’arrivée à l’hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé thoracique (…)

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Volet thoracique

– B. Pneumothorax

– C. Hémothorax

– D. Contusion pulmonaire

– E. Lacération pulmonaire

– F. Contusion myocardique

– G. Rupture trachéobronchique

– H. Atteinte vasculaire

– I. Rupture diaphragmatique

Situations de départ

- 20 Découverte d’anomalies à l’auscultation pulmonaire.

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 161 Douleur thoracique.

- 162 Dyspnée.

- 177 Traumatisme thoracique.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 334 – Prise en charge immédiate préhospitalière et à l’arrivée à l’hôpital, évaluation des complications chez un traumatisé thoracique (…)

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les causes de mortalité après un traumatisme* | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie de l’atteinte des organes intrathoraciques après traumatisme* | |

| Examens complémentaires | Savoir demander les examens complémentaires permettant le diagnostic de traumatisme thoracique | |

| Examens complémentaires | Savoir reconnaître un hémothorax et un pneumothorax sur une radiographie | |

| Contenu multimédia | Radiographies d’hémothorax et de pneumothorax | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge d’un traumatisme thoracique* |

I. Généralités

La majorité des traumatismes thoraciques s’intègrent dans un polytraumatisme (accident de la voie publique [AVP] essentiellement), où ils représentent la troisième atteinte lésionnelle après les extrémités et le crâne, mais la première cause de décès immédiat par détresse circulatoire ou ventilatoire.

L’atteinte thoracique représente la première cause de mortalité des patients de moins de 40 ans. Elle est un facteur de surmortalité chez les polytraumatisés. Quatre-vingt-dix pour cent sont des traumatismes fermés, c’est à dire sans contact avec l’extérieur (AVP, chute). Dix pour cent sont des traumatismes ouverts pénétrants.

Les mécanismes sont :

- la contusion : choc direct avec une lésion focale en regard de l’impact ;

- l’écrasement, avec des lésions bilatérales à distance du point d’impact ;

- la décélération, avec effet de cisaillement et risque d’arrachement des pédicules viscéraux et vasculaires ;

- le barotraumatisme : lésions provoquées par une onde de choc (explosions de gaz domestique, acte terroriste…), avec intervalle libre possible de 24 à 48 heures ;

- une plaie directe pénétrante par arme blanche ou arme à feu.

Ces traumatismes peuvent toucher l’ensemble des éléments thoraciques :

- atteinte pariétale : fractures de côtes, clavicule, sternum, rarement scapula ou rachis ;

- atteinte pleurale : pneumothorax, hémothorax ;

- atteinte pulmonaire : contusion, lacération, corps étranger ;

- atteinte de l’arbre trachéobronchique : atteinte de la trachée, des bronches ;

- atteinte cardiovasculaire : aortique, vaisseaux pulmonaires, contusion myocardique ;

- atteinte de l’œsophage ;

- atteinte diaphragmatique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

La radiographie thoracique permet de voir 40 % des fractures.

La radiographie thoracique est souvent suffisante dans les traumatismes peu sévères et ne doit pas retarder la prise en charge lors des traumatismes sévères ou des polytraumatismes.

En cas de traumatisme sévère ou de polytraumatisme, le scanner thoracique s’intègre le plus souvent dans une acquisition « corps entier » (body scan) qui permet de faire un bilan lésionnel précis et exhaustif. Une injection de produit de contraste est habituellement réalisée, permettant le diagnostic des lésions traumatiques de l’aorte.

La lecture des images de scanner nécessite d’analyser tous les compartiments mais il faut en priorité mentionner les lésions menaçant le pronostic vital. Sur le plan thoracique, il faut rechercher :

- fracture du sternum ou des trois premières côtes ;

- volet thoracique ;

- pneumothorax compressif ;

- hémothorax ;

- contusions pulmonaires étendues ;

- contusion myocardique ;

- rupture trachéo-bronchique ;

- rupture aortique contenue ;

- rupture œsophagienne ;

- rupture diaphragmatique.

III. Sémiologie

A. Volet thoracique

Le volet thoracique correspond à une fracture double sur trois côtes contiguës ou unique sur trois arcs antérieurs symétrique par rapport au sternum (soit six fractures au total). Une partie de la paroi thoracique dite volet thoracique n’est plus reliée mécaniquement au reste de la cage thoracique et peut comprimer le poumon et le médiastin.

B. Pneumothorax

Un pneumothorax est la présence d’air dans l’espace pleural (cf. chapitre 98). Il se traduit par une hyperclarté périphérique avec visibilité de la plèvre viscérale. Le poumon a son contact est collabé et se voit sur la radiographie thoracique par une opacité plus ou moins importante en fonction du volume du pneumothorax (figure 100.1).

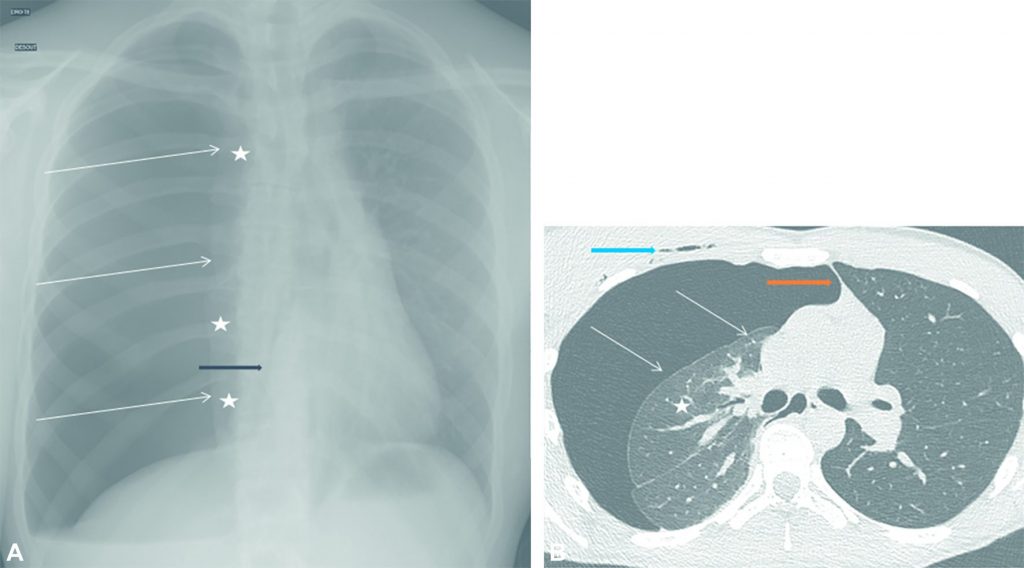

Fig. 100.1. Accident de la voie publique avec polytraumatisme.

(A) Radiographie de thorax de face. Ligne bordante axillaire (flèches blanches) avec zone claire avasculaire et poumon rétracté vers le hile (étoiles blanches) se compliquant d’une déviation médiastinale vers la gauche (la flèche noire montre le bord droit du cœur décalé vers la gauche) en rapport avec un pneumothorax complet compressif sur le médiastin. (B) Scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse en coupe axiale. La plèvre viscérale (flèche blanche) est visible avec un poumon rétracté (étoile blanche) et une déviation médiastinale vers la gauche (flèche orange). Il existe de l’air sous-cutané appelé emphysème sous-cutané (flèche bleue) en rapport avec une fracture costale (non visible ici).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Quand le pneumothorax est important, l’évacuation de l’air de la cavité pleurale se fait par exsufflation à l’aiguille ou mise en place d’un drain thoracique (figure 100.2).

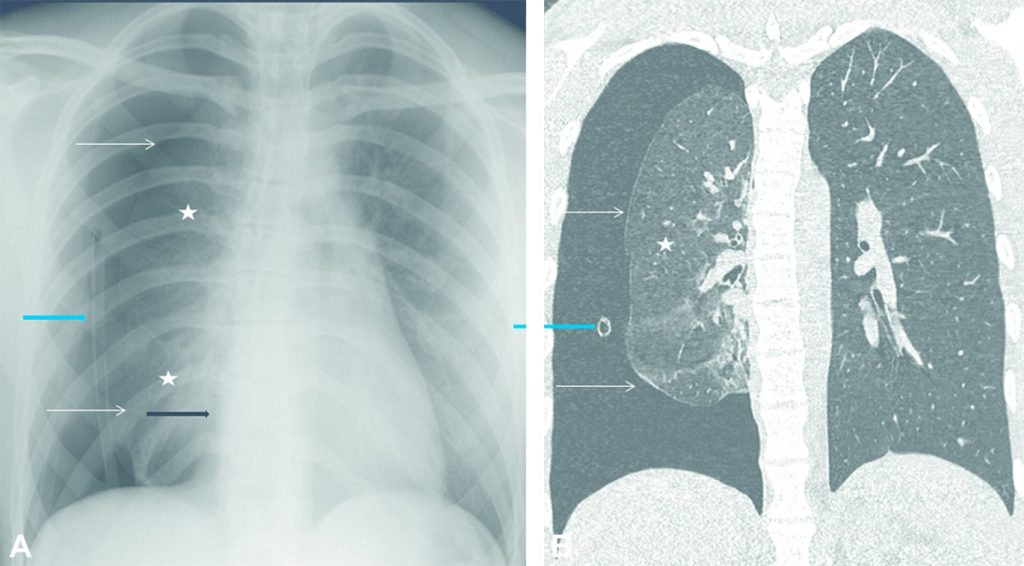

Fig. 100.2. Accident de la voie publique avec polytraumatisme (même patient qu’en figure 100.1).

(A) Radiographie de thorax de face après drainage du pneumothorax. Ligne bordante axillaire (flèches blanches) en rapport avec la plèvre viscérale. Poumon rétracté vers le hile (étoiles blanches). Drain thoracique (flèche bleue). Diminution de la déviation médiastinale vers la gauche (la flèche noire montre le bord droit du cœur qui est moins dévié vers la gauche comme dans la figure 100.1). (B) Scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse en coupe coronale. Correspondance au scanner de la radiographie thoracique. Ligne bordante axillaire (flèches blanches). Poumon rétracté vers le hile (étoiles blanches). Drain thoracique (flèche bleue).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C. Hémothorax

Un hémothorax est une accumulation de sang dans la plèvre. Il se traduit par un épanchement liquidien sanglant, mobile avec les changements de position, déclive, effaçant les culs-de-sac pleuraux et la coupole diaphragmatique sur une radiographie thoracique de face debout et par une asymétrie de transparence du poumon sur une radiographie thoracique de face couché (figure 100.3). Au scanner, l’épanchement liquidien est hyperdense, en rapport avec la présence de sang (figure 100.4).

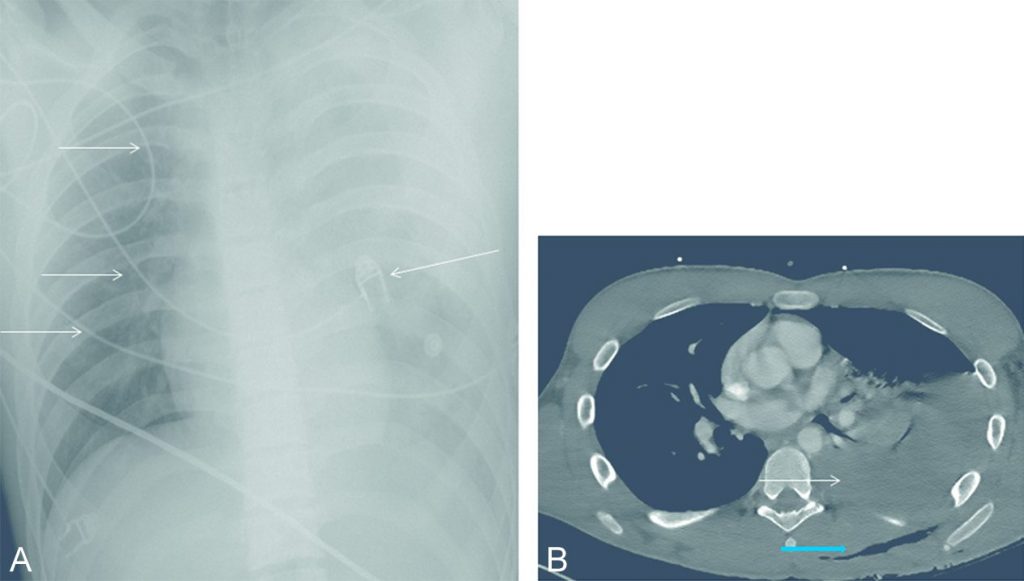

Fig. 100.3. Accident de la voie publique avec polytraumatisme

(A) Radiographie de thorax de face au lit avec fils ECG (flèches blanches) montrant une asymétrie de transparence du poumon avec un poumon blanc, opaque à gauche en rapport avec un épanchement pleural. (B) Scanner thoracique en fenêtre médiastinale et injecté au temps artériel montrant l’épanchement pleural gauche (flèche blanche). Un emphysème sous-cutané est aussi visible (flèche bleue) en rapport avec une fracture de côtes (non visible ici).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

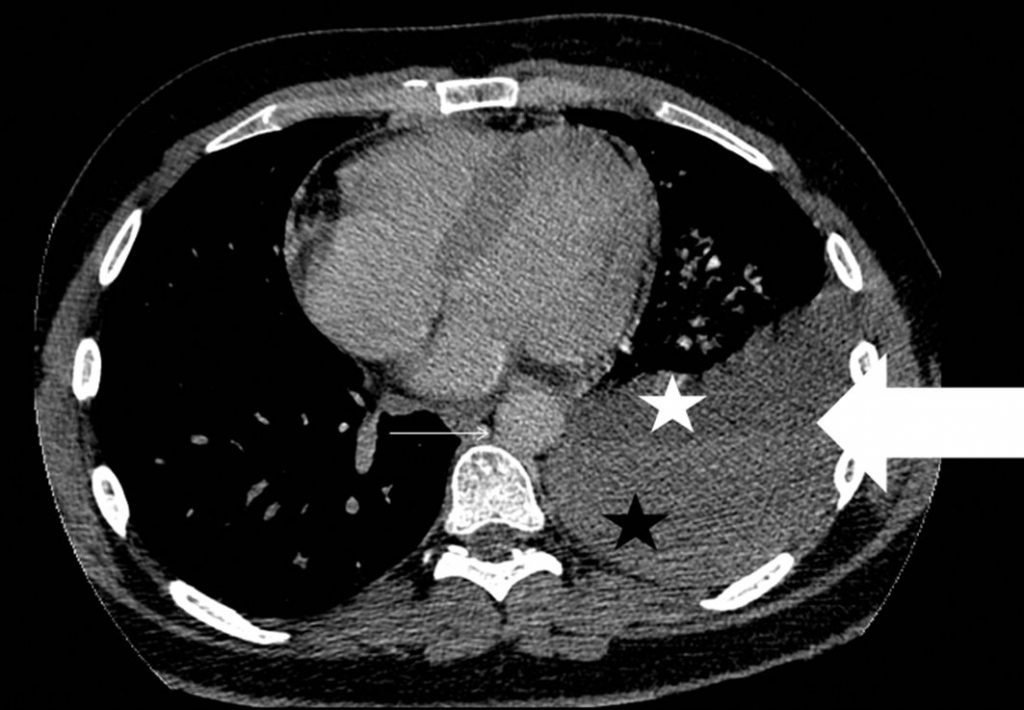

Fig. 100.4. Plaie par arme à feu avec atteinte thoracique.

Scanner thoracique en fenêtre médiastinale et injecté (flèche blanche montrant l’aorte opacifiée de produit de contraste) montrant l’épanchement pleural gauche (flèche blanche épaisse). L’épanchement a une double composante dense en déclivité en rapport avec du sang (étoile noire) et liquidienne au-dessus (étoile blanche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

D. Contusion pulmonaire

Les contusions pulmonaires correspondent à de l’hémorragie alvéolaire et se traduisent par :

- soit une opacité non systématisée en « verre dépoli » : avec visibilité des vaisseaux au travers l’opacité ;

- soit une condensation mal limitée : sans visibilité des vaisseaux au travers l’opacité.

Ces contusions sont souvent en regard de la zone d’impact et s’associent souvent à une atteinte pleuropariétale. Elles apparaissent dans les 6 heures suivant le traumatisme, sont maximales à 48 à 72 heures, puis régressent, avec quelques cas qui évoluent vers un syndrome de détresse respiratoire aigu.

E. Lacération pulmonaire

Les lacérations pulmonaires se traduisent par des pneumatocèles (cavité aérique en rapport avec une « déchirure » focale du poumon), parfois associés à des hématomes lorsqu’ils se remplissent de sang, voire des hématopneumatocèles (pneumatocèle avec niveau hydroaérique). Ces images témoignent d’une cinétique élevée du traumatisme. Elles se compliquent rarement (surinfection) et évolue vers la disparition spontanée complète.

F. Contusion myocardique

Les contusions myocardiques sont de diagnostic très difficile au scanner.

G. Rupture trachéobronchique

La rupture trachéobronchique est rare mais grave, avec une mortalité autour de 80 %. Elle associe un emphysème sous-cutané, un pneumomédiastin (air dans le médiastin) et éventuellement un pneumothorax.

H. Atteinte vasculaire

L’atteinte vasculaire est une cause fréquente de décès en préhospitalier. Une rupture aortique intéresse le plus souvent la région de l’isthme aortique (du fait d’un point de fixation avec le ligament artériel) souvent dans des mécanismes de cisaillement du fait d’une décélération brutale. Elle se traduit par une image de flap intimal ou intimo-médial associée à un élargissement de l’isthme, une déformation des contours aortiques et un hémomédiastin.

I. Rupture diaphragmatique

Les ruptures diaphragmatiques sont rares, souvent par hyperpression abdominale ou écrasement basithoracique latéral par les fractures costales basses. Elles sont le plus souvent latéralisées à gauche (80 %). Elles sont évoquées devant une ascension de viscères abdominaux dans le thorax. Il n’est pas rare que le diagnostic soit porté tardivement après le traumatisme. Il faut la rechercher devant des fractures multiples des dernières côtes, un traumatisme splénique ou hépatique, des fractures du pelvis.

Points clés

- Le traumatisme thoracique est la première cause de décès immédiat d’un patient polytraumatisé par détresse circulatoire ou ventilatoire.

- L’imagerie ne doit pas retarder la prise en charge lors des traumatismes sévères ou des polytraumatismes.

- La radiographie thoracique est souvent suffisante dans les traumatismes peu sévères.

- En cas de traumatisme sévère ou de polytraumatisme, le scanner thoracique s’intègre le plus souvent dans une acquisition « corps entier » (body scan) qui permet de faire un bilan lésionnel précis et exhaustif.

- La lecture des images de scanner nécessite d’analyser tous les compartiments mais il faut en priorité mentionner les lésions menaçant le pronostic vital.