Plan de chapitre

ITEM 206 – Épanchement pleural

ITEM 203 – Dyspnée aiguë et chronique

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Radiographies

– B. Échographie pleurale

– C. Scanner thoracique

– D. TEP-TDM au 18FDG

– E. Autre

III. Sémiologie

– A. Radiographies de thorax

– B. Échographie pleurale

– C. Scanner thoracique

– D. TEP-TDM au 18FDG

Situations de départ

- 20 Découverte d’anomalies à l’auscultation pulmonaire.

- 44 Hyperthermie/fièvre.

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 161 Douleur thoracique.

- 162 Dyspnée.

- 167 Toux.

- 177 Traumatisme thoracique.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 206 – Épanchement pleural

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Diagnostic positif | Savoir évoquer le diagnostic d’épanchement pleural liquidien* | Savoir évoquer le diagnostic avec une dyspnée, matité déclive et abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales | |

| Diagnostic de gravité | Savoir rechercher des signes de gravité cliniques et radiologiques* | Rechercher une polypnée > 30 cycles/min, des signes de lutte, des troubles de la vigilance, des signes de choc, des signes ventriculaires droits | |

| Étiologie | Savoir mener une recherche étiologique devant un épanchement pleural* | Savoir évoquer et rechercher une infection, une néoplasie, une cause de transsudat | |

| Examens complémentaires | Connaître les principaux types d’anomalies du liquide pleural en cas de pleurésie | Savoir interpréter les résultats d’une ponction pleurale plus ou moins évacuatrice, connaître les complications possibles (radiographie de thorax au décours) | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments qui doivent faire suspecter une pleurésie au cours d’une infection respiratoire basse | ||

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic d’une pleurésie purulente* | ||

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie de face d’un épanchement pleural liquidien | ||

ITEM 203 – Dyspnée aiguë et chronique

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la dyspnée en général et plus particulièrement dyspnée inspiratoire/expiratoire* | ||

| Diagnostic positif | Connaître l’examen clinique d’un patient présentant une dyspnée* | ||

| Étiologie | Connaître les principales étiologies d’une dyspnée aiguë et leurs signes cliniques* | OAP, embolie pulmonaire, crise d’asthme, exacerbation d’une BPCO, pneumopathie, pneumothorax, SDRA, inhalation d’un corps étranger, œdème de Quincke, anémie aiguë | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes de gravité devant une dyspnée aiguë* | Et savoir grader NYHA, MRC | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments d’orientation diagnostique face à une dyspnée chronique* | ||

| Étiologie | Connaître les signes d’orientation étiologique* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires de première intention en fonction du caractère aiguë ou chronique* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires de seconde intention en fonction du caractère aiguë ou chronique | ||

| Étiologie | Connaître les étiologies plus rares d’une dyspnée aiguë | Pseudo-asthme cardiaque, tamponnade, états de choc, acidose métabolique, hyperthermies, sténoses trachéales, intoxication au CO, pneumocystose | |

| Étiologie | Connaître les principales étiologies cardiaque et pulmonaire d’une dyspnée chronique* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates* | ||

| Prise en charge | Connaître les indications des examens radiologiques devant une dyspnée aiguë et chronique* | ||

| Définition | Définition de la dyspnée* | Bien différencier la dyspnée de la détresse et l’insuffisance respiratoire | |

| Diagnostic positif | Dyspnée aiguë : éléments d’orientation étiologiques* | ||

| Identifier une urgence | Signes de gravité accompagnant la dyspnée aiguë* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie devant une dyspnée aiguë de l’enfant | ||

| Examens complémentaires | Connaître les signes indirects sur une radiographie d’un corps étranger bronchique | ||

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie de face dans un contexte de corps étranger | ||

I. Généralités

Un épanchement pleural liquidien (épanchement gazeux = pneumothorax, cf. chapitre 98) correspond à l’accumulation de liquide dans l’espace pleural, entre les plèvres pariétale et viscérale.

L’épanchement se manifeste par une douleur latérothoracique, une dyspnée et/ou une toux sèche au changement de position. Il peut également s’accompagner d’une fièvre ou être de découverte fortuite.

À l’examen clinique, le syndrome pleural liquidien est caractérisé par une abolition du murmure vésiculaire, une matité à la percussion et une abolition des vibrations vocales.

La majorité des épanchements pleuraux liquidiens doivent être ponctionnés, ce qui orientera vers la cause.

Le diagnostic est confirmé par la radiographie ou l’échographie.

L’analyse macroscopique du liquide permet de distinguer les épanchements citrins (les plus fréquents), les épanchements purulents, les épanchements hémorragiques (traumatiques, néoplasiques) et les épanchements lactescents (chylothorax).

L’analyse biochimique du liquide permet de distinguer :

- les transsudats d’une insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique ;

- les exsudats dans le cadre d’une origine inflammatoire, infectieuse ou néoplasique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Radiographies

Le diagnostic radiographique d’épanchement est de difficulté variable selon son abondance, la position du patient et son caractère libre ou cloisonné (figures 91.1 et 91.2).

La radiographie de thorax debout de face est très sensible car elle identifie aisément l’épanchement pleural, précise son abondance et d’éventuelles atteintes thoraciques associées.

Le cliché en décubitus dorsal est peu sensible.

Lorsque l’histoire clinique évoque un transsudat, la radiographie thoracique est la seule imagerie utile dès lors qu’elle est sans ambiguïté.

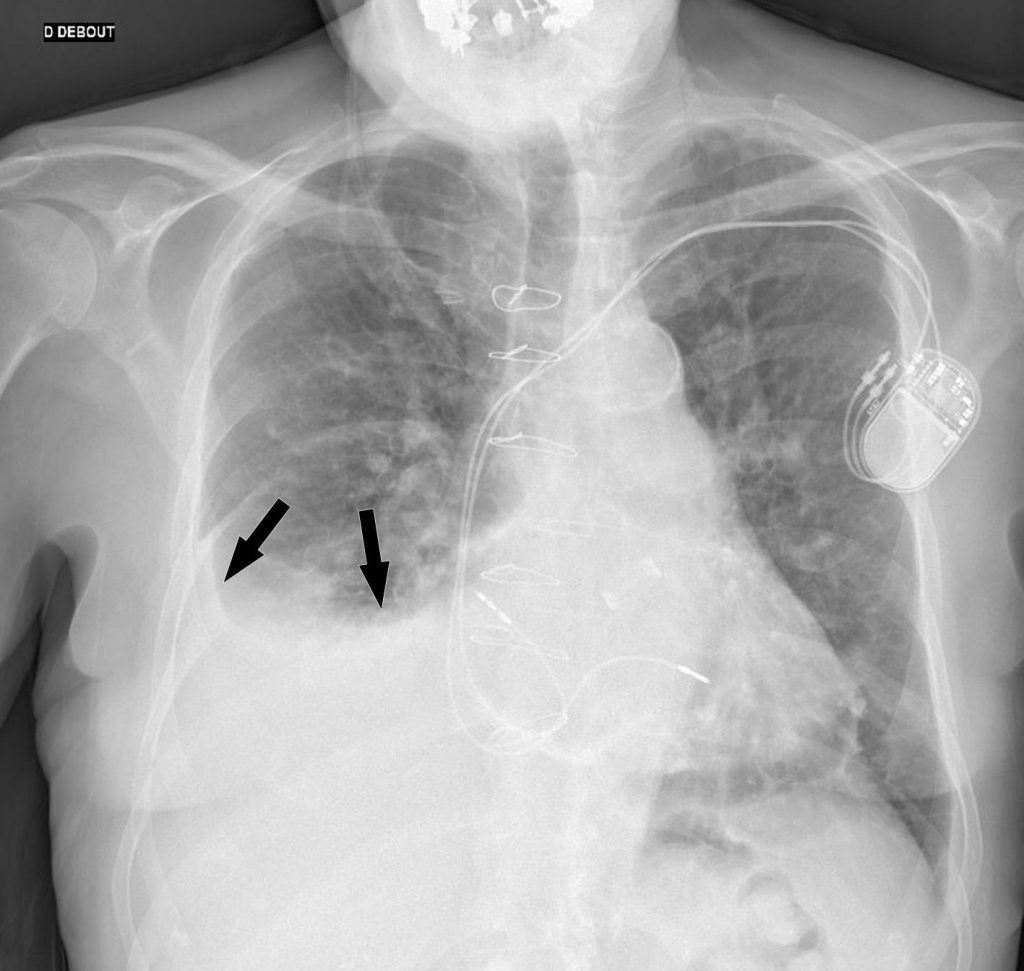

Fig. 91.1. Radiographie de face debout d’un épanchement pleural droit libre de moyenne abondance.

Opacité hydrique déclive de la base de l’hémithorax droit, effaçant le diaphragme et le bord droit du cœur, à limite concave vers le haut et vers l’intérieur (flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

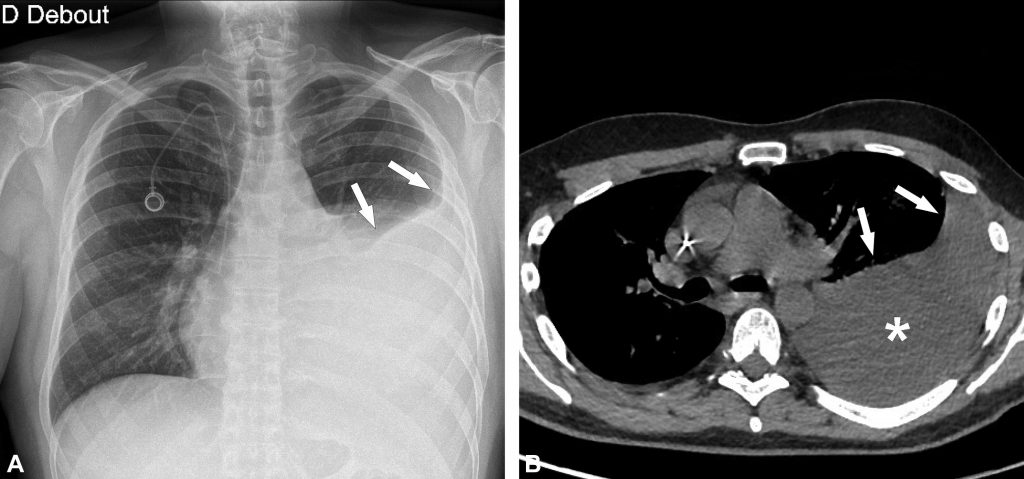

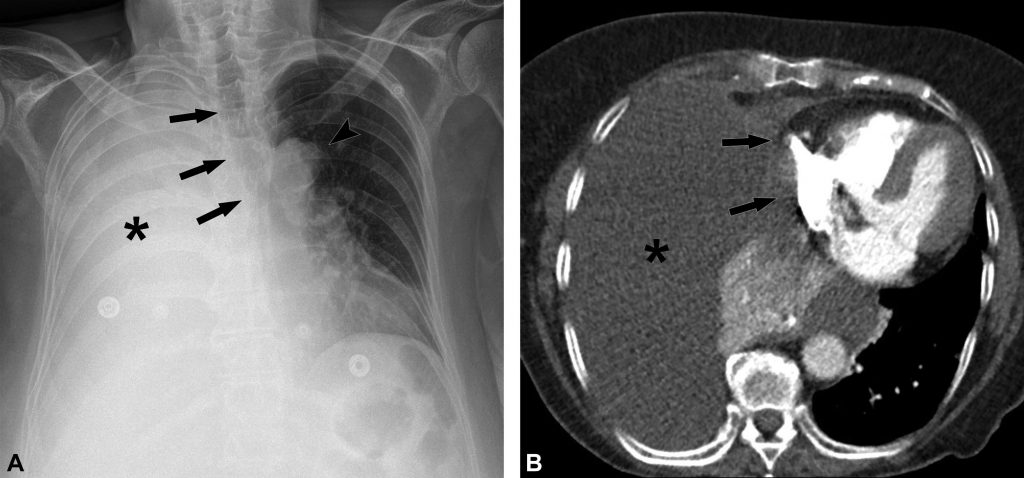

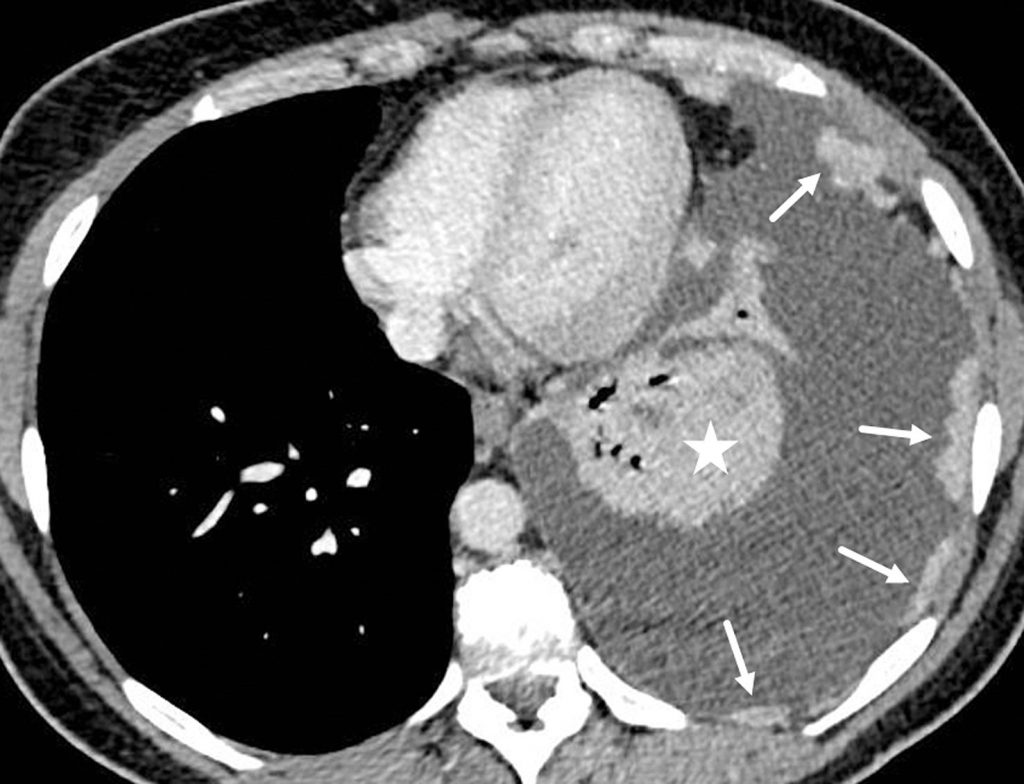

Fig. 91.2. Radiographie de face debout et scanner non injecté d’un épanchement pleural gauche de grande abondance.

L’opacité hydrique déclive de la base de l’hémithorax gauche, efface le diaphragme et le bord gauche du cœur. Elle présente une limite supérieure concave vers le haut et vers l’intérieur, réalisant une ligne de Damoiseau (flèches en A). Le scanner chez le même patient montre l’épanchement de grande abondance (astérisque en B) déclive avec une limite concave vers le haut et vers l’intérieur (flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Échographie pleurale

L’échographie pleurale est plus sensible que la radiographie pour faire le diagnostic d’épanchement pleural de petite taille ou cloisonné, notamment chez un patient couché. Elle est utile pour guider la ponction ou le drainage.

C. Scanner thoracique

Le scanner thoracique est l’examen le plus sensible mais n’est pas indispensable au diagnostic de tout épanchement pleural. Il est nécessaire à l’enquête étiologique des exsudats. La TDM permet de distinguer les épanchements et les épaississements pleuraux, et d’identifier les calcifications pleurales.

D. TEP-TDM au 18FDG

La TEP-TDM au 18FDG est indiquée en cas de forte suspicion de mésothéliome ou pour la stadification des néoplasies thoraciques. Sa spécificité est réduite en cas d’antécédent de talcage pleural du fait des lésions inflammatoires pouvant persister plusieurs mois, voire années.

E. Autre![]()

L’IRM n’est pas une investigation de routine en pathologie pleurale.

III. Sémiologie

A. Radiographies de thorax

1. Debout de face et de profil

La radiographie debout de face, lorsque l’épanchement est libre, montre une opacité homogène, non systématisée, déclive, à concavité supéro-interne, effaçant la coupole diaphragmatique et le bord du cœur (cf. figure 91.1). Le bord supérieur de l’épanchement qui présente une concavité supéro-interne forme la ligne de Damoiseau. La ligne de Damoiseau est à différencier du niveau hydroaérique linéaire horizontal observé en cas de pneumothorax associé (hydropneumothorax) (figure 91.3). Sur l’incidence de profil, la concavité de l’opacité est habituellement antéro-supérieure.

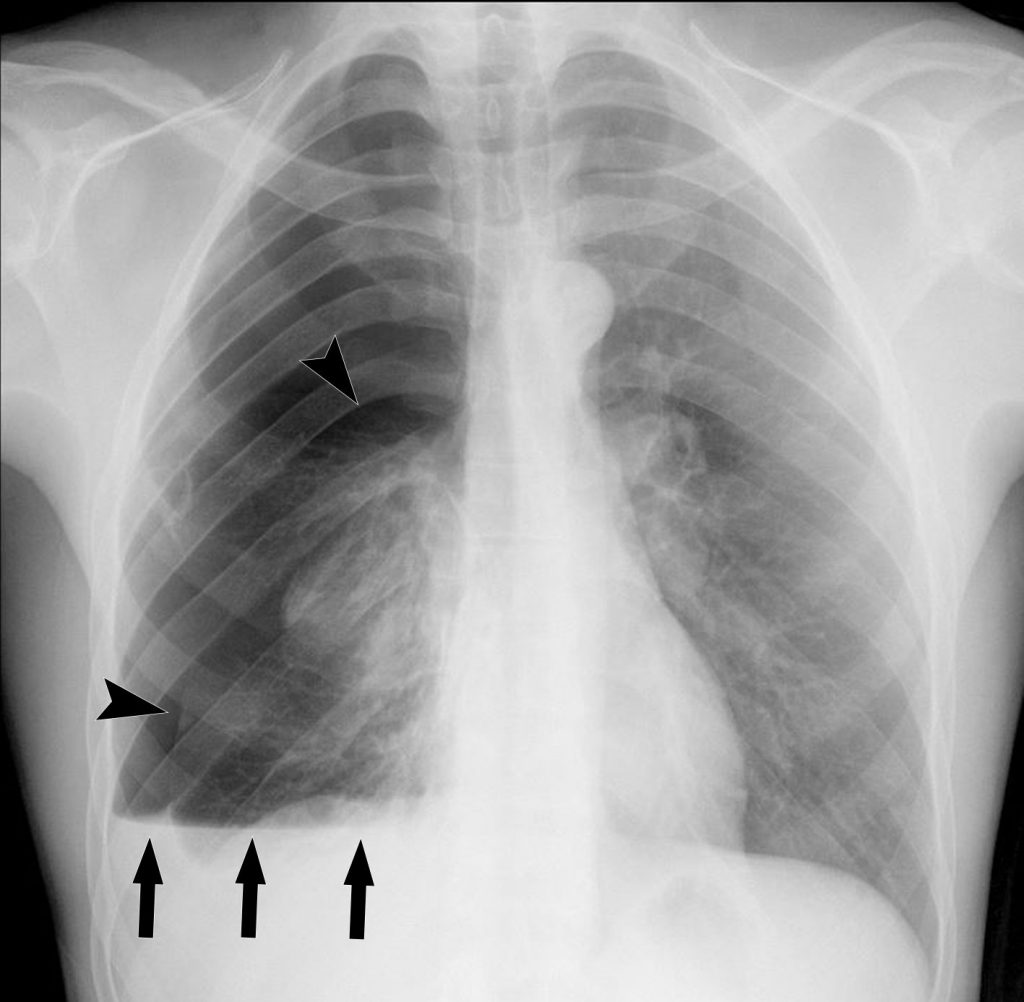

Fig. 91.3. Radiographie de face debout d’un hydropneumothorax droit.

La limite supérieure de l’épanchement liquidien droit est horizontale (flèches), ce qui suggère un niveau hydroaérique. Le niveau hydroaérique est confirmé par la présence d’un pneumothorax droit associé (têtes de flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

En cas d’épanchement de faible abondance, on peut n’observer qu’un effacement d’un récessus (ou cul-de-sac) costodiaphragmatique (figure 91.4), visible plus précocement sur le cliché de profil.

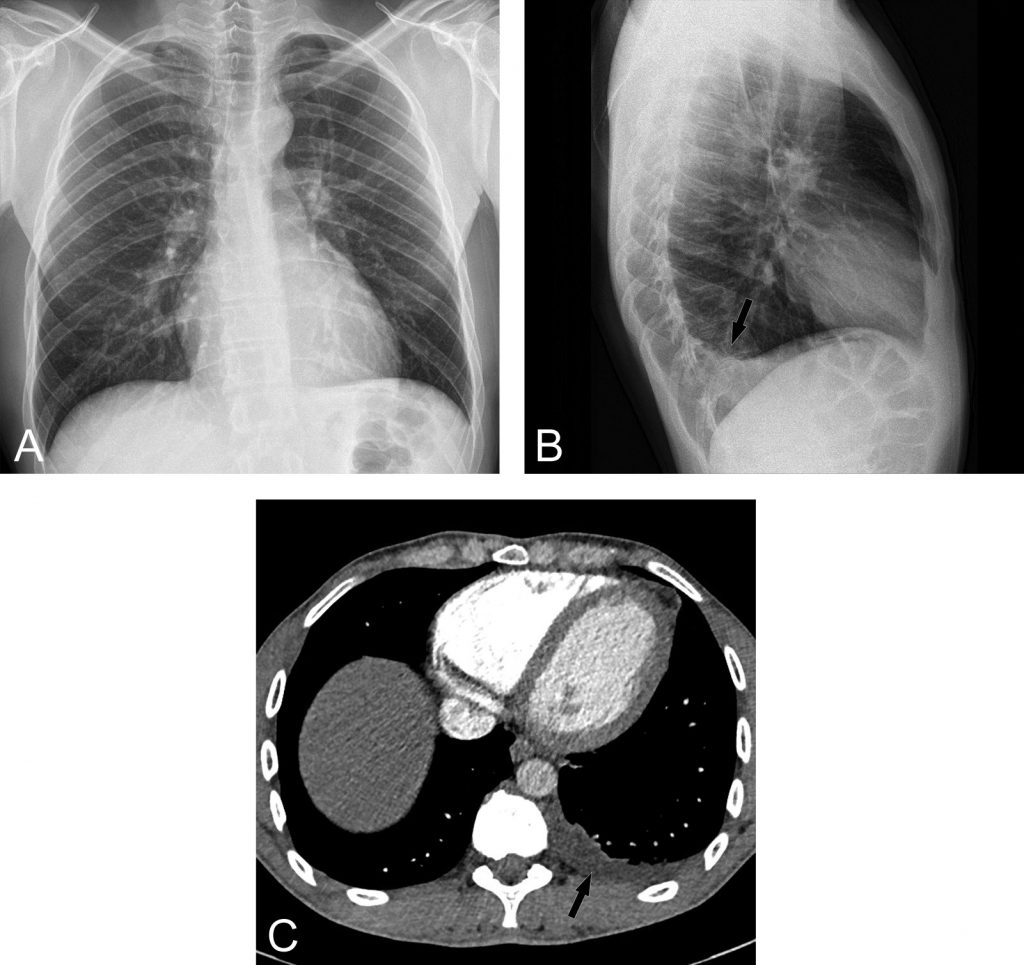

Fig. 91.4. Radiographies thoraciques et scanner d’un épanchement pleural gauche de faible abondance.

L’épanchement gauche n’est pas visible sur l’incidence de face (A), alors qu’il est bien visible sur l’incidence de profil qui est plus sensible pour les épanchements de faible abondance (flèche en B). Le scanner chez le même patient montre l’épanchement pleural gauche de faible abondance en situation postérieure (flèche en B).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Un épanchement volumineux peut être à l’origine d’une opacité complète d’un hémithorax. Devant un épanchement abondant, il faut toujours évaluer si l’épanchement est compressif en recherchant un refoulement du médiastin vers le côté opposé, ce qui est un signe de gravité (figure 91.5).

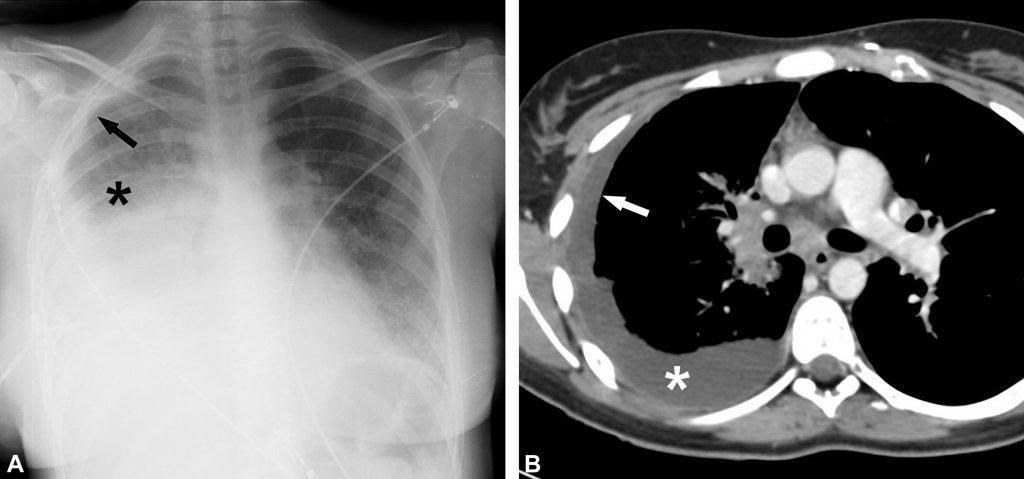

Fig. 91.5. Radiographie de face et scanner d’un épanchement pleural droit compressif.

L’hémithorax droit est entièrement opaque (astérisque en A) et la trachée est légèrement refoulée vers la gauche (flèches en A). Le scanner chez le même patient montre l’épanchement pleural droit de grande abondance (astérisque en B) refoulant le médiastin vers la gauche (flèches en B).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Enfin, lorsqu’un épanchement est cloisonné, la limite interne de l’opacité peut être convexe et sa topographie non gravito-dépendante (figure 91.6).

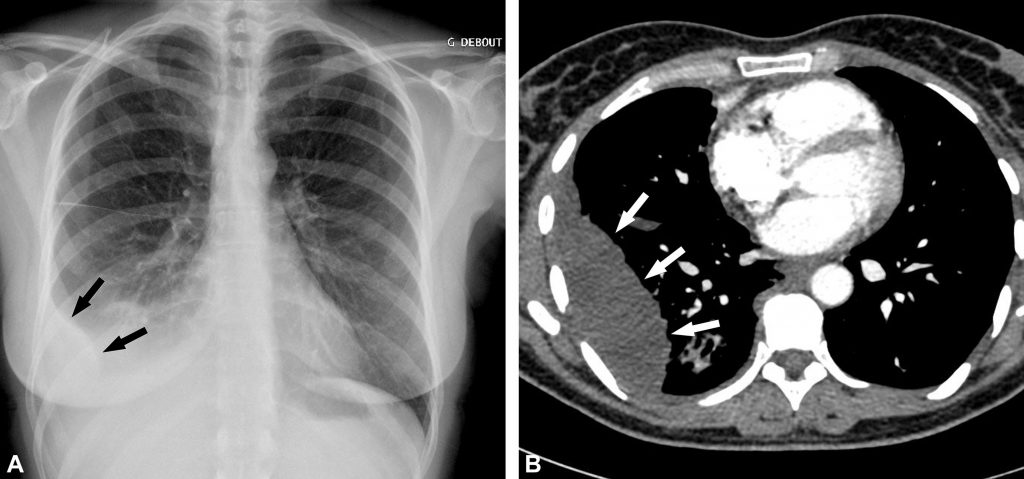

Fig. 91.6. Radiographie de face debout et scanner d’un épanchement pleural droit cloisonné.

L’épanchement pleural droit présente une limite interne convexe sur la radiographie (flèches en A) et le scanner (flèches en B) ce qui indique qu’il est cloisonné.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Les diagnostics différentiels d’un épanchement pleural liquidien sont :

- une atélectasie pulmonaire, qui correspond à un collapsus et qui se présente comme une opacité homogène systématisée avec déviation du médiastin du côté de l’opacité (figure 91.7) — au contraire de la pleurésie qui refoule le médiastin lorsqu’elle est compressive ;

- un syndrome alvéolaire, qui est une opacité homogène habituellement systématisée et qui s’associe à un bronchogramme aérique (cf. chapitre 96).

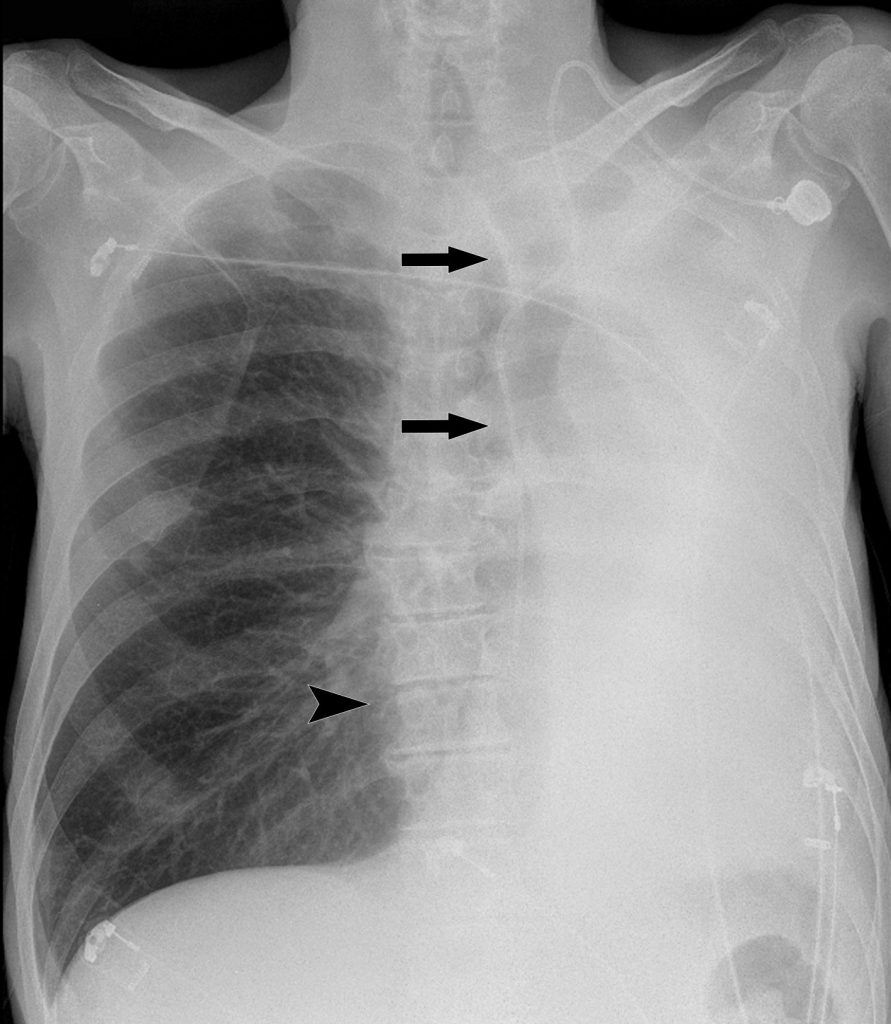

Fig. 91.7. Radiographie de face couchée d’une atélectasie pulmonaire gauche.

L’hémithorax gauche est entièrement opaque. La trachée (flèches) et le médiastin sont attirés du côté de l’hémithorax radio-opaque, témoignant de la perte de volume. Le déplacement du médiastin vers la gauche démasque le bord droit du rachis (tête de flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

2. De face en décubitus dorsal

Un épanchement pleural est difficile à reconnaître sur une radiographie de face faite en décubitus dorsal, car le liquide pleural migre en situation postérieure, si bien que le rayon incident devient perpendiculaire à l’interface entre le liquide et le parenchyme pulmonaire, ce qui ne permet pas de mettre en évidence une limite nette entre ces deux milieux. Une asymétrie de transparence pulmonaire avec opacité plus marquée du côté pathologique est un signe évocateur (figure 91.8). Une radiographie normale n’élimine pas la présence de liquide pleural.

Fig. 91.8. Radiographie de face en décubitus dorsal et scanner d’un épanchement pleural droit cloisonné.

Sur la radiographie thoracique couchée, l’épanchement pleural droit est responsable d’une asymétrie de transparence pulmonaire avec un poumon droit plus dense (astérisque en A). L’épanchement étant abondant, une ligne bordante est également visible à la partie latérale du poumon (flèche en A). Le scanner du même patient montre que le surcroît d’opacité du poumon droit visible en radiographie est lié à la composante postérieure de l’épanchement (astérisque en B) et que la ligne bordante en radiographie est lié à l’épanchement remontant à la face latérale du poumon (flèche en B).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Échographie pleurale

En échographie, l’épanchement apparaît hypoéchogène, déclive, et sépare la paroi du poumon.

Un liquide anéchogène peut être un exsudat ou un transsudat. Un liquide cloisonné ou échogène est un exsudat.

C. Scanner thoracique

En scanner, un épanchement pleural libre se traduit par une image en croissant concave vers le poumon, déclive donc postérieure, de densité hydrique (figures 91.1, 91.4 et 91.8).

Un empyème est généralement bien identifié par un scanner injecté sous la forme d’une collection entourée d’un épaississement régulier des feuillets viscéral et pariétal de la plèvre. Cet épaississement présente habituellement un rehaussement inflammatoire après injection de produit de contraste et l’empyème peut être le siège de bulles d’air ou de cloisons au sein de la collection(figure 91.9). La présence d’un empyème est en faveur d’une origine infectieuse mais la majorité des épanchements pleuraux parapneumoniques ne sont pas des empyèmes.

Fig. 91.9. Scanner injecté d’un empyème pleural droit.

L’épanchement pleural droit est cloisonné et apparaît cerné d’un épaississement inflammatoire prenant le contraste de la plèvre viscérale (têtes de flèche) et de la plèvre pariétale (flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

En cas d’hémothorax, l’épanchement peut apparaître dense sur le scanner non injecté.

Le scanner permet également de rechercher d’autres arguments étiologiques comme des plaques pleurales.

Il permet de reconnaître le caractère malin d’un épanchement lorsqu’il met en évidence des nodules pleuraux tissulaires ou un épaississement festonné des plèvres (figure 91.10).

Fig. 91.10. Scanner d’une pleurésie carcinomateuse.

Volumineux épanchement pleural gauche associé à des épaississements pleuraux nodulaires rehaussés par le produit de contraste (flèches). Le parenchyme pulmonaire gauche est totalement collabé (étoile).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

D. TEP-TDM au 18FDG

La TEP-TDM au 18FDG peut être utile pour rechercher des nodules pleuraux hypermétaboliques en cas de suspicion d’atteinte tumorale de la plèvre.

Points clés

- Un épanchement pleural liquidien correspond à l’accumulation de liquide dans l’espace pleural, entre les plèvres pariétale et viscérale.

- La radiographie de thorax debout de face est très sensible et est l’examen de première intention, généralement suffisant.

- L’échographie pleurale est plus sensible que la radiographie pour faire le diagnostic d’épanchement pleural de petite taille ou cloisonné, notamment chez un patient couché.

- Le scanner thoracique, examen le plus sensible, est nécessaire à l’enquête étiologique des exsudats.