Plan de chapitre

ITEM 199 – Syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie du syndrome douloureux régional complexe

– A. Radiographies

– B. IRM

– C. Scintigraphie

Situations de départ

- 15 Anomalies de couleur des extrémités.

- 34 Douleur aiguë post-opératoire.

- 54 Œdème localisé ou diffus.

- 56 Raideur articulaire.

- 67 Douleurs articulaires.

- 71 Douleur d’un membre (supérieur ou inférieur).

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 199 – Syndrome douloureux régional complexe (anciennement algodystrophie)

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Terminologie et définition* | Définitions | |

| Prévalence, épidémiologie | Prévalence et physiopathologie du SDRC* | Quelques chiffres concernant la prévalence du SDRC | |

| Principales étiologies | Connaître les facteurs favorisants* | ||

| Diagnostic positif | Connaître la démarche diagnostique devant une suspicion de SDRC | Diagnostic clinique | |

| Diagnostic positif | Connaître les différentes formes cliniques* | Grandes formes cliniques (froide et chaude) | |

| Examens complémentaires | Connaître les examens d’imagerie à demander devant une suspicion de SDRC | Radiographies (en première intention, obligatoires) ; IRM et scintigraphie osseuse sont les examens de référence après les radiographies | |

| Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge d’un SDRC* | Principes et traitements de première intention | |

I. Généralités

Le syndrome douloureux régional complexe de type 1 (SDRC), anciennement nommé algoneurodystrophie, est une entité clinique définie par un syndrome douloureux paraissant disproportionné par rapport à l’évolution attendue du facteur déclenchant. Le SDRC 1 est le plus souvent idiopathique (60 %), même si, parfois, un facteur favorisant est retrouvé (traumatisme mineur, chirurgie, diabète, prise de phénobarbital). On décrit habituellement trois phases : une phase chaude, une phase froide puis la guérison. L’évolution est spontanément favorable mais peut être très prolongée (6 à 24 mois).

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le diagnostic de SDRC 1 est fondamentalement clinique et s’appuie sur les critères de Budapest. En cas d’atypie ou d’incertitude clinique, les radiographies sont l’examen de première intention, réalisées de principe devant des douleurs articulaires ; elles peuvent être normales à la phase initiale (premières semaines). Une radiographie normale n’élimine pas le diagnostic mais élimine les diagnostics différentiels en vérifiant l’absence d’érosion, de pincement articulaire, de lyse osseuse.

L’IRM et la scintigraphie osseuse aux 99mTc-bisphosphonates sont des examens de seconde intention. Ils seront demandés devant un tableau clinique atypique afin d’éliminer les diagnostics différentiels que sont les fractures ostéoporotiques et l’ostéonécrose aseptique. L’ostéonécrose est une nécrose avasculaire de l’os sous-chondral des épiphyses dont la localisation la plus fréquente est la tête fémorale (cf. encadré).

L’IRM montre des anomalies de la capsule, des ligaments et/ou un œdème de la moelle osseuse.

L’asymétrie de fixation à la scintigraphie osseuse est l’élément caractéristique. Elle est précoce (précède les signes radiographiques), souvent locorégionale avec une « extension » aux articulations de voisinage, et elle est marquée au temps précoce (vasculaire) et au temps tardif (osseux).

III. Sémiologie du syndrome douloureux régional complexe

A. Radiographies

Elles sont normales à la phase initiale.

Les signes recherchés sont :

- une déminéralisation épiphysaire (figure 85.1) initialement trabéculaire, le plus souvent de topographie sous-chondrale ou prenant un aspect hétérogène, moucheté et pommelé, caractéristique pour les articulations distales ;

- un aspect normal de l’interligne articulaire (à la différence des arthrites).

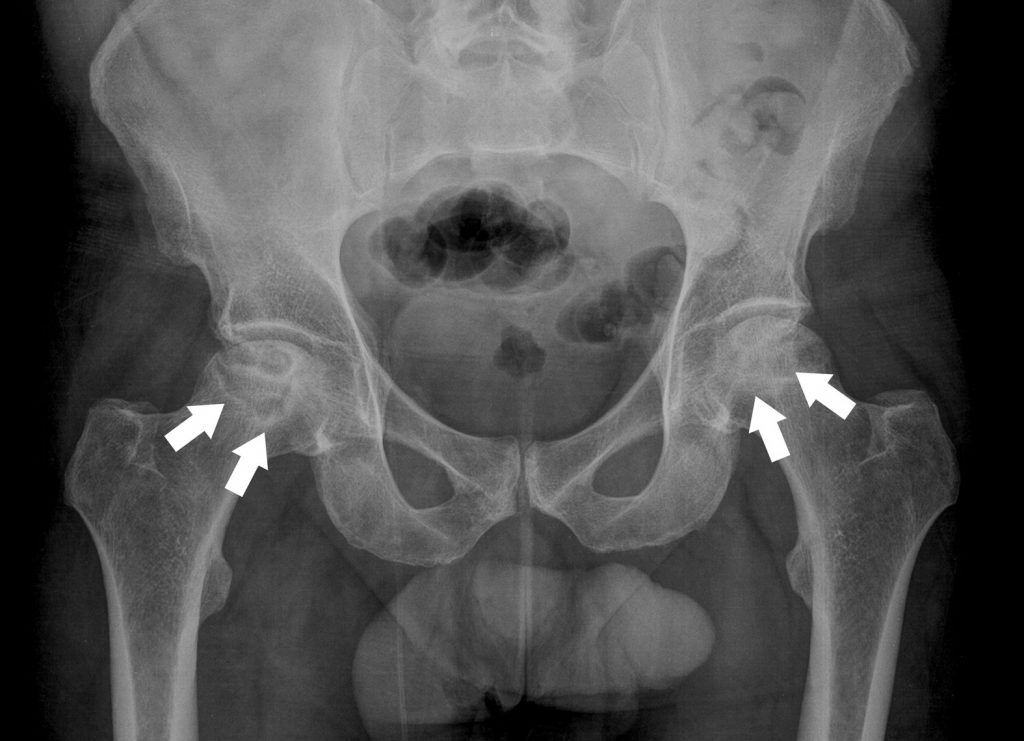

Fig. 85.1 Radiographies.

(A) SDRC 1 de la hanche gauche. Radiographie du bassin de face montrant une déminéralisation de la tête fémorale gauche (flèches) sans pincement de l’interligne. (B) SDRC 1 de l’épaule gauche. Radiographies de face de l’épaule montrant une déminéralisation pommelée de topographie sous-chondrale.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

La déminéralisation n’est pas un signe spécifique. Elle peut aussi s’observer lors d’une immobilisation prolongée ou en cas d’arthrite.

B. IRM

Elle montre un œdème de la moelle osseuse (figure 85.2) (en hyposignal T1, hypersignal T2 avec une prise de contraste après injection de gadolinium) de topographie sous-chondrale, de contours mal limités ; un épaississement et une infiltration œdémateuse de la capsule et des ligaments péricapsulaires. Des microfractures trabéculaires et un épanchement articulaire réactionnel sont fréquemment associés.

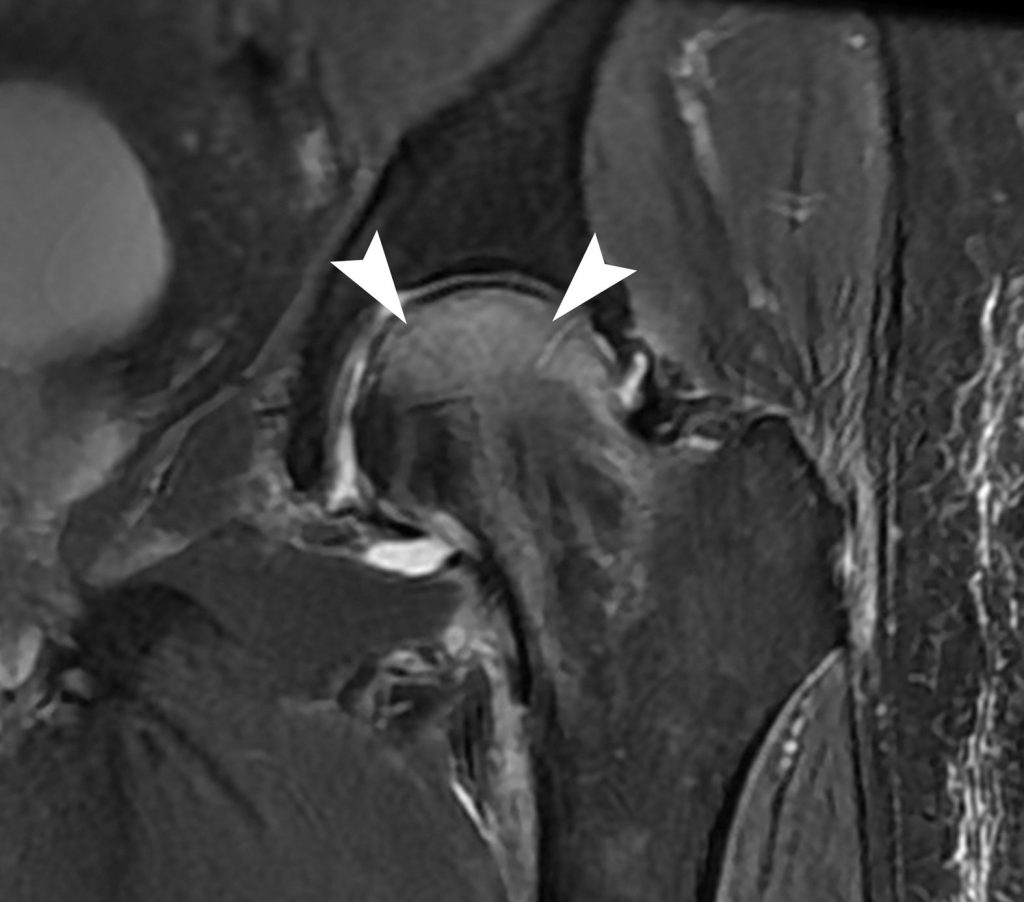

Fig. 85.2 SDRC 1 de la hanche gauche.

IRM de la hanche gauche (coupe frontale pondérée T2) montrant un œdème de la tête fémorale gauche (têtes de flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C. Scintigraphie

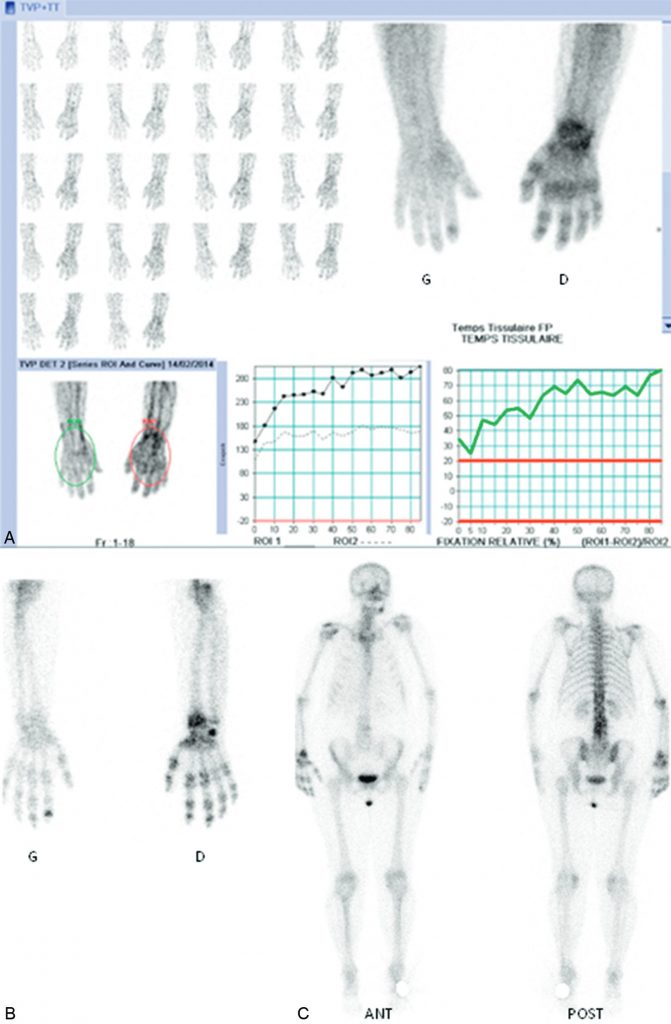

Les anomalies de fixation (hypo- ou hyperfixation) orientent vers une forme « froide » ou « chaude » (figure 85.3). La positivité sur les différents temps d’acquisition scintigraphiques (précoces et/ou tardifs) permet de confirmer le caractère évolutif ou non de l’algodystrophie.

Fig. 85.3 SDRC 1 du membre supérieur droit dans une forme « chaude » et évolutive.

Scintigraphie osseuse comprenant un temps précoce (vasculaire et tissulaire) avec hypercaptation du traceur en regard des articulations du poignet et de la main droite (A) associée à une hyperfixation de l’épaule et du coude homolatéraux aux temps tardifs sur le cliché centré (B) et le balayage « corps entier » (C).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Ostéonécrose

Nécrose d’un fragment de tissu osseux due à un défaut de vascularisation.

- Radiographies :

- initialement normales ;

- après quelques semaines, visualisation du foyer de nécrose avec une condensation en bande en périphérie de la zone nécrosée (liseré périphérique) (figure 85.4) ; la déminéralisation sous-jacente peut donner un aspect en « coquille d’œuf » ;

- impaction du foyer de nécrose avec perte de sphéricité de la tête fémorale ;

- puis apparition d’une arthrose secondaire.

- IRM :

- phase initiale : œdème osseux avec un aspect similaire à l’algodystrophie : hyposignal T1 et hypersignal T2 ;

- phase d’état : liséré de nécrose caractéristique, visible en hyposignal T1 et hyposignal T2.

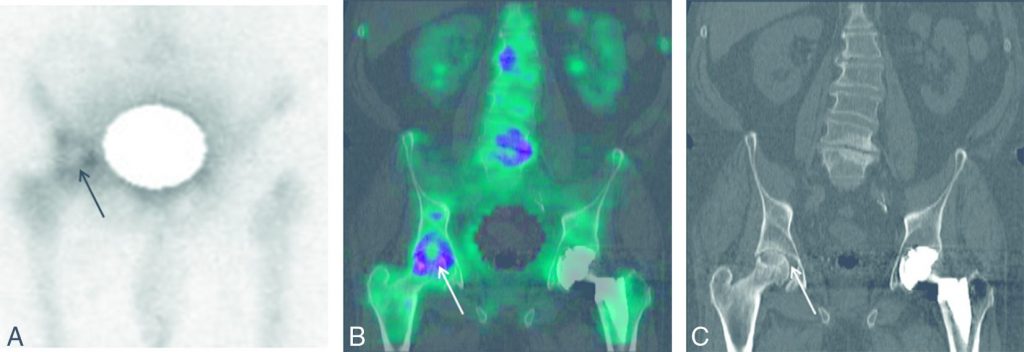

- Scintigraphie osseuse : hypofixation du foyer de nécrose associée à une hyperfixation périphérique traduisant la reconstruction osseuse (figure 85.5).

L’IRM et la scintigraphie montrent des signes de nécrose bien avant la radiographie.

Fig. 85.4 Ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales.

Radiographie du bassin de face montrant des liserés de sclérose (flèches) en périphérie des zones nécrosées avec une perte de sphéricité de la tête fémorale déjà visible à droite.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 85.5 Ostéonécrose de la tête fémorale droite.

Scintigraphie osseuse : hyperfixation en « cocarde » de la tête fémorale droite sur les images TEMP (A), TEMP-TDM (B) en coupes coronales correspondant à une image en « coquille d’œuf » sur l’image TDM (C).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Le diagnostic de SDRC 1 est clinique.

- Les radiographies sont normales à la phase initiale.

- L’IRM et la scintigraphie osseuse sont des examens de seconde intention devant un tableau clinique atypique, afin d’éliminer un diagnostic différentiel.