Plan de chapitre

ITEM 197 – Spondylarthrite inflammatoire

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographies

– B. Scanner

– C. IRM

– D. Scintigraphie osseuse

Situations de départ

- 56 Raideur articulaire.

- 67 Douleurs articulaires.

- 72 Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire).

- 277 Consultation de suivi d’un patient présentant une lombalgie aiguë ou chronique.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 197 – Spondylarthrite inflammatoire

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition et description des spondyloarthrites* | ||

| Prévalence, épidémiologie | Épidémiologie* | ||

| Éléments physiopathologiques | Rôle du terrain génétique : le gène HLA-B27* | Connaître l’existence du lien fort avec le HLA-B27 et sa prévalence | |

| Éléments physiopathologiques | Enthèse et enthésopathie inflammatoire (enthésite)* | ||

| Diagnostic positif | Signes articulaires et périarticulaires* | Savoir reconnaître les manifestations cliniques : syndrome articulaire périphérique, syndrome pelvirachidien, atteinte enthésopathique périphérique | |

| Diagnostic positif | Signes extra-articulaires* | Savoir reconnaître les manifestations cliniques | |

| Diagnostic positif | Connaître les critères cliniques, biologiques et radiologiques | Connaître les critères de classification ASAS 2009 | |

| Diagnostic positif | Différents types de spondyloarthrites* | ||

| Contenu multimédia | Photographie d’une dactylite* | Savoir reconnaître une dactylite | |

| Contenu multimédia | Radiographie du rachis | Savoir reconnaître un syndesmophyte | |

| Contenu multimédia | Radiographie du bassin | Savoir reconnaître une coxite (cliché de De Sèze) | |

| Examens complémentaires | Utilisation rationnelle des examens biologiques et d’imagerie | CRP, HLA-B27 | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique* | Anti-inflammatoires non stéroïdiens, traitements de fond, rééducation fonctionnelle | |

| Suivi et/ou pronostic | Pronostic à long terme* | Connaître les complications potentielles | |

I. Généralités

Les spondyloarthrites (la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les arthrites associées aux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, et les spondyloarthrites indifférenciées) constituent un groupe de rhumatismes inflammatoires chroniques ayant des manifestations cliniques communes et un terrain génétique particulier.

La spondylarthrite ankylosante est l’entité la plus caractéristique et la plus grave ; elle touche préférentiellement l’homme jeune entre 15 et 30 ans. Elle affecte surtout le squelette axial, principalement la charnière thoracolombaire et les articulations sacro-iliaques. C’est une maladie de l’enthèse définie par l’insertion sur l’os des ligaments, des disques intervertébraux, capsules, tendons, muscles. L’enthèse est le siège d’une inflammation (enthésite), à laquelle succède une érosion, puis une reconstruction osseuse (syndesmophytes notamment) qui progressivement évolue vers l’ankylose.

Il peut y avoir également des arthrites périphériques associées.

Un terrain génétique (HLA-B27) est retrouvé dans 90 % des formes axiales et 60 % des formes avec atteinte périphérique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Les spondyloarthrites associent à des degrés divers un syndrome pelvirachidien (rachis et sacro-iliaques), un syndrome articulaire périphérique, un syndrome enthésopathique et un syndrome extra-articulaire (psoriasis, entérocolopathie…).

Des critères diagnostiques (cliniques, biologiques et d’imagerie) ontété établis. Les critères ASAS (2009) sont les plus récents. Les critères d’imagerie reposent sur l’existence d’une sacro-iliite radiographique ou magnétique.

Les radiographies standards du rachis entier (de face et de profil) et des articulations sacro-iliaques sont l’examen de première intention. Des radiographies normales n’excluent pas le diagnostic ; elles peuvent rester normales les premiers mois, voire les premières années. Les radiographies détectent les atteintes structurales (érosions, syndesmophytes, ankylose) mais pas les atteintes inflammatoires pré-érosives.

L’IRM de la colonne lombaire et des articulations sacro-iliaques permet la détection précoce des atteintes inflammatoires initiales (enthésites et ostéites), alors que les érosions ne sont pas encore visibles. Elle permet un diagnostic précoce avec des conséquences thérapeutiques immédiates.

III. Sémiologie

A. Radiographies

Les radiographies n’objectivent que l’atteinte structurale tardive de l’articulation, c’est-à-dire plusieurs années après l’inflammation détectable en IRM.

À l’étage rachidien, les lésions débutent typiquement à la charnière lombosacrée. Les signes radiographiques sont :

- une spondylite de Romanus : il s’agit d’une résorption osseuse du rebord antérieur et antérolatéral des corps vertébraux responsable, sur le cliché de profil, d’une perte de leurs concavités antérieures physiologiques, ce qui leur confère un aspect « carré » ;

- des syndesmophytes, qui sont des ponts osseux entre deux vertèbres, en périphérie du disque intervertébral, fins, verticaux à ne pas confondre avec les ostéophytes (épais, de direction essentiellement horizontale) ;

- des ponts osseux complets entre les vertèbres, qui peuvent conduire à une « colonne bambou » (figure 84.1) ;

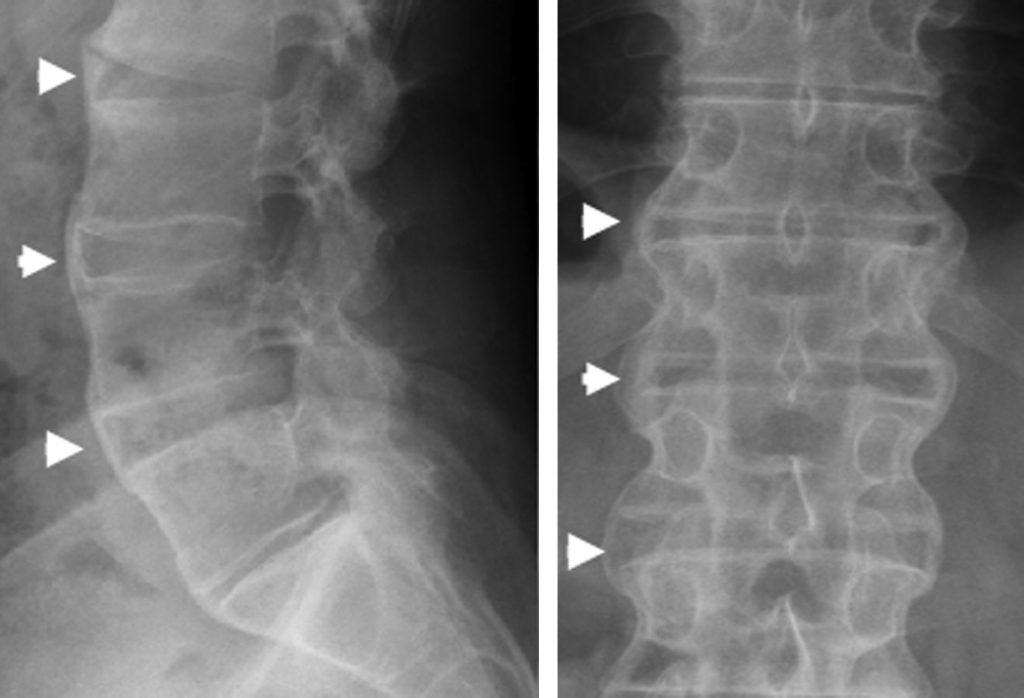

Fig. 84.1 Spondylarthrite ankylosante en phase avancée.

Radiographies de face et de profil du rachis lombaire avec syndesmophytes réalisant des ponts osseux entre les corps vertébraux (têtes de flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- des érosions des coins vertébraux et des berges articulaires ;

- des ossifications ligamentaires postérieures dans les formes évoluées (ligaments supra- et inter-épineux) donnant l’image de rail central de face.

Elles montrent aux articulations sacro-iliaques :

- un effacement des corticales des berges articulaires donnant un aspect de pseudo-élargissement des interlignes ;

- des érosions mal limitées donnant un aspect irrégulier aux berges dit en « timbre-poste » ;

- une condensation de l’os sous-chondral ;

- une ankylose au stade tardif : disparition des interlignes avec des ponts osseux complets entre les berges.

Ces anomalies prédominent sur la berge iliaque.

B. Scanner

Il objective mieux les lésions structurales des articulations sacro-iliaques que les radiographies mais il ne montre pas l’œdème osseux. Son indication est limitée à la recherche des érosions s’il y a un doute sur les radiographies ou pour caractériser un hypersignal T2 œdémateux en IRM d’étendue ou de topographie pouvant faire évoquer un diagnostic différentiel (arthrose sacro-iliaque).

C. IRM (figure 84.2)

L’analyse des articulations sacro-iliaques et du rachis en IRM a pour but la détection des lésions inflammatoires et structurales, qui peuvent être associées à des degrés divers.

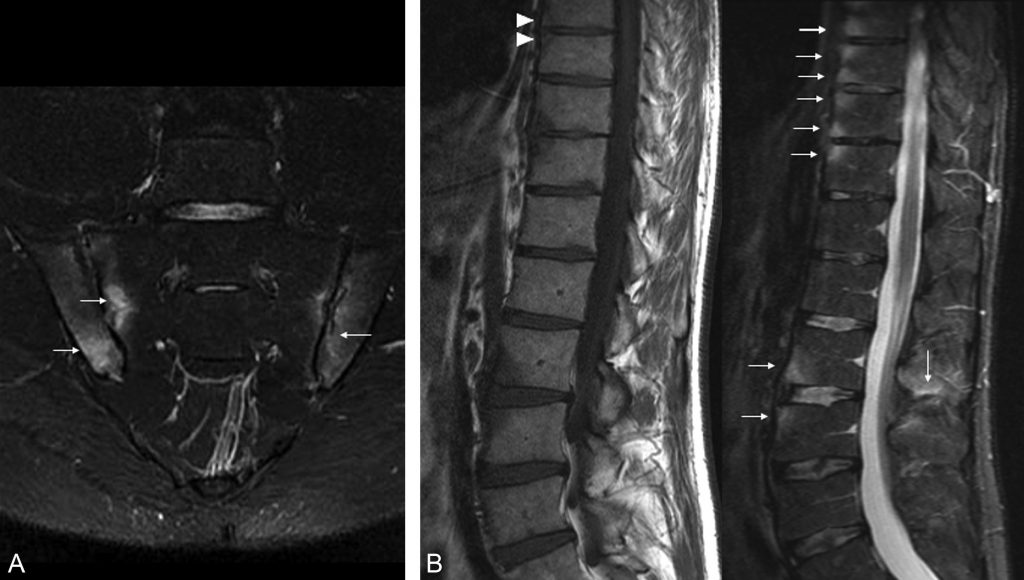

Fig. 84.2 Spondylarthrite ankylosante.

IRM des articulations sacro-iliaques (coupe coronale STIR) et du rachis thoracolombaires (coupe sagittale T1 et STIR) montrant un œdème (flèches) des berges des articulations sacro-iliaques, de plusieurs coins vertébraux antérieurs et d’un ligament inter-épineux. Notez la présence de coins vertébraux graisseux (têtes de flèche) témoignant de la conversion graisseuse de lésions préalablement inflammatoires.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Les signes d’activité d’une sacro-iliite sont un œdème osseux (en hypersignal STIR ou T2 Fat Sat) visible sur au moins deux coupes contiguës des berges sacro-iliaques. Ces anomalies peuvent prédominer sur l’une ou l’autre de ces berges (habituellement la berge iliaque) et être diffuses, plurifocales ou focales. L’IRM montre aussi les lésions structurales : une sclérose sous-chondrale (en hyposignal T1 et T2), des érosions, des plages d’involution graisseuse sous-chondrales séquellaires (en hypersignal T1 et T2, en hyposignal sur les séquences avec saturation du signal de la graisse) et une ankylose sacro-iliaque.

Sur le rachis, les signes recherchés sont :

- une ostéite des coins vertébraux antérieurs ou, moins souvent, postérieurs (hyposignal T1, hypersignal T2) ;

- des coins vertébraux graisseux (hypersignal T1, hypersignal T2) témoignant de la conversion graisseuse des lésions préalablement inflammatoires ;

- une atteinte œdémateuse des structures postérieures : articulations costovertébrales, costotransversaires, zygapophysaires, processus épineux, ligaments supra-épineux et inter-épineux.

Des foyers en hypersignal T2 dans les zones d’enthèse s’observent aussi dans l’arthrose discovertébrale et sacro-iliaque. C’est leur multiplicité et les différences d’âge de constitution des foyers qui en font des éléments du diagnostic positif de spondylarthrite (et le patient jeune, les rachialgies d’horaire inflammatoire).

D. Scintigraphie osseuse

La scintigraphie osseuse permet l’exploration de l’ensemble du squelette avec mise en évidence d’hyperfixations articulaires ou des enthèses traduisant des lésions évolutives (figure 84.3).

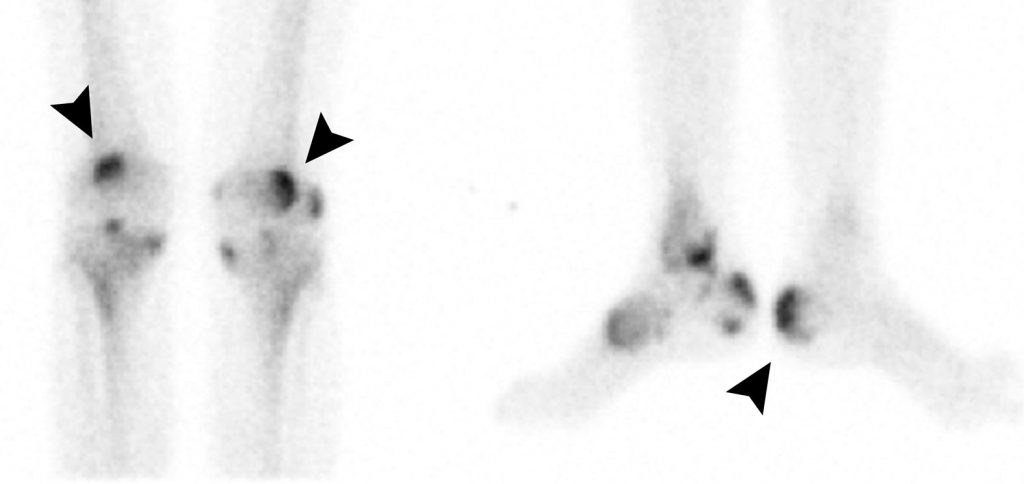

Fig. 84.3 Spondylarthrite ankylosante.

Scintigraphie osseuse, clichés statiques tardifs centrés sur les genoux de face et les pieds de profil. Mise en évidence d’hyperfixations des genoux et des pieds en regard d’insertions tendineuses (têtes de flèche) en faveur de lésions osseuses actives de la spondylarthrite ankylosante connue.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Les spondyloarthrites associent à des degrés divers un syndrome pelvirachidien (rachis et sacro-iliaques), un syndrome articulaire périphérique et un syndrome extra-articulaire (psoriasis, entérocolopathie…).

- Les explorations en imagerie ont pour objectifs d’étayer ces différents syndromes et d’établir des critères de classification.

- La détection de lésions œdémateuses en IRM permet une prise en charge thérapeutique précoce avant l’apparition de lésions structurales.