Plan de chapitre

ITEM 128 – Ostéopathies fragilisantes

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographies de face et de profil de la colonne

– B. IRM

– C. Scintigraphie

– D. Radiologie interventionnelle

Situations de départ

- 27 Chute de la personne âgée.

- 36 Douleur de la région lombaire.

- 65 Déformation rachidienne.

- 72 Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire).

- 175 Traumatisme rachidien.

- 228 Découverte d’une anomalie osseuse ou articulaire à l’examen d’imagerie médicale.

- 277 Consultation de suivi d’un patient présentant une lombalgie aiguë ou chronique.

- 306 Dépistage et prévention ostéoporose.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 128 – Ostéopathies fragilisantes

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition de l’ostéoporose (densitométrique et fractures)* | Définition OMS | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître l’épidémiologie des fractures ostéoporotiques* | Connaître le sex-ratio | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie de l’ostéoporose primitive* | Carence œstrogénique, héritabilité et activités en charge, DMO, vieillissement et antécédents de fractures Hyperparathyroïdie secondaire | |

| Étiologie | Connaître les causes d’ostéoporose primitive et secondaire* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les indications de l’ostéodensitométrie et des autres examens d’imagerie | ||

| Diagnostic positif | Connaître le bilan biologique de première intention* | ||

| Prise en charge | Connaître les différentes mesures hygiéno-diététiques* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement médicamenteux d’une ostéoporose* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la sémiologie en radiographie d’une fracture ostéoporotique | ||

| Contenu multimédia | Exemple d’ostéoporose avec fracture vertébrale sur une radiographie | ||

| Contenu multimédia | Exemple d’ostéoporose avec fracture vertébrale sur une IRM | ||

| Définition | Définition de l’ostéomalacie* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques et biologiques devant faire évoquer le diagnostic d’ostéomalacie* | ||

I. Généralités

L’ostéoporose est définie comme une anomalie diffuse du squelette caractérisée par une faible masse osseuse et une altération de la microarchitecture du tissu osseux, qui prédispose à un risque accru de fracture.

Selon l’OMS, l’ostéoporose est définie par une densité minérale osseuse basse, inférieure à 2,5 DS par rapport au pic de masse osseuse (T-score ≤ – 2,5) au niveau des sites rachis lombaire et/ou hanche (hanche totale), mesurée en absorptiométrie biphotonique à rayons X (DXA), méthode de référence, appliquée à une population de femmes ménopausées caucasiennes.

Pour autant, presque la moitié des patients ayant des fractures par fragilité n’ont pas d’ostéoporose densitométrique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’ostéoporose est évoquée lors de la survenue d’une fracture à basse énergie en présence de facteurs de risque cliniques.

Le but de l’imagerie est :

- de faire le diagnostic positif de la fracture (poignet, vertèbre, extrémité supérieure du fémur ou de l’humérus, côtes…) ;

- de confirmer sa nature par insuffisance osseuse et ainsi éliminer une fracture pathologique d’origine tumorale (myélome ou métastase, voire tumeur vertébrale primitive) ou infectieuse (spondylite) ou ostéomalacique ;

- de la dater, la prise en charge étant différente si la fracture est récente.

Pour les vertèbres, la détection de la fracture (utiliser le terme de fracture et non celui de tassement, qui est ambigu) se fait par des radiographies de face et de profil du rachis.

Une IRM est indiquée :

- en cas de doute diagnostique (tassement bénin versus malin) ;

- devant des signes neurologiques ;

- ou lorsque le caractère récent d’une ou de plusieurs fractures vertébrales doit être démontré (lorsqu’une vertébroplastie est envisagée, par exemple). La scintigraphie permet également de dater la fracture.

Devant une ou plusieurs fractures d’allure ostéoporotique avec une hypertransparence osseuse en radiographie, il faut éliminer les causes d’ostéoporose secondaire (hyperparathyroïdie, mastocytose…) et les diagnostics différentiels que sont l’ostéomalacie et le myélome (+++).

III. Sémiologie

A. Radiographies de face et de profil de la colonne

C’est l’examen de première intention.

- Les éléments sémiologiques d’une fracture vertébrale sont :

- la perte de parallélisme des plateaux vertébraux (figure 83.1) ; il existe trois types de déformation des corps vertébraux : cunéiforme (diminution de hauteur de la partie antérieure du corps vertébral, le plus souvent au rachis thoracique), concave ou biconcave (fracture de la portion centrale du corps vertébral, le plus souvent au rachis lombaire) ou en galette (perte de hauteur globale du corps vertébral) ;

- la sévérité du tassement selon l’importance de la perte de hauteur vertébrale (grades de sévérité : 15–25 %, 25–40 %, plus de 40 %).

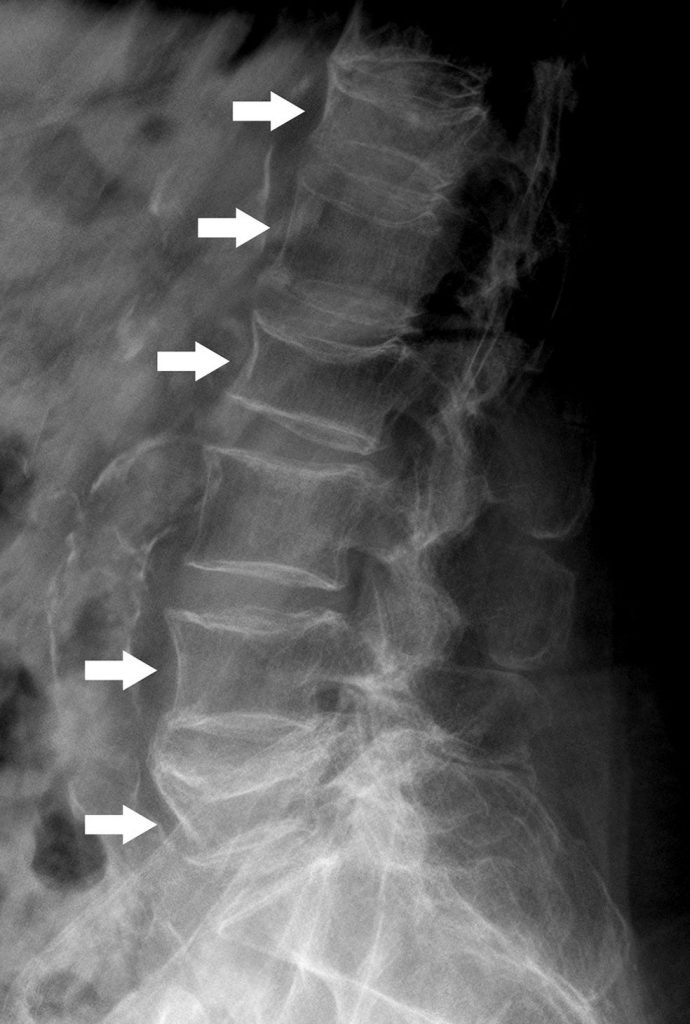

Fig. 83.1 Radiographie (profil) du rachis lombaire.

Déminéralisation diffuse des corps vertébraux. Multiples fractures vertébrales avec perte de parallélisme des plateaux vertébraux (flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- En faveur de l’origine porotique du tassement, on recherchera :

- la raréfaction osseuse diffuse et homogène du rachis avec des corticales très fines ;

- des fractures vertébrales souvent multiples, de sévérité variable ;

- la localisation de la ou des fractures sous le niveau de T5, préférentiellement à la charnière thoracolombaire ;

- la déformation symétrique du corps vertébral sur le cliché de face ;

- le recul du coin postéro-supérieur ou inférieur mais pas de bombement du mur postérieur ;

- l’absence d’ostéolyse du corps vertébral ;

- l’absence d’ostéolyse de l’arc postérieur.

L’absence de lyse visible sur la radiographie n’élimine pas une localisation secondaire, notamment un myélome.

B. IRM

Les principaux critères en IRM en faveur d’un tassement ostéoporotique récent sont (figure 83.2) :

- la présence d’un œdème du corps vetébral (hyposignal T1, hypersignal T2 avec homogénéisation du signal sur les séquences T1 avec injection de gadolinium), qui est évocateur du caractère récent d’une fracture. Ces anomalies de signal sont le plus souvent en bande sous le plateau fracturé ;

- un recul du coin postéro-supérieur ou inférieur ;

- une infiltration paravertébrale ou épidurale absente ou discrète ;

- l’absence d’atteinte de l’arc postérieur ;

- l’absence de masse dans les parties molles paravertébrales ;

- la présence d’autres fractures vertébrales anciennes (perte de hauteur du corps vertébral avec un signal normal).

Une fracture très récente peut se présenter sans perte de hauteur, avec seulement un œdème visible en IRM, qui est donc plus sensible que la radiographie.

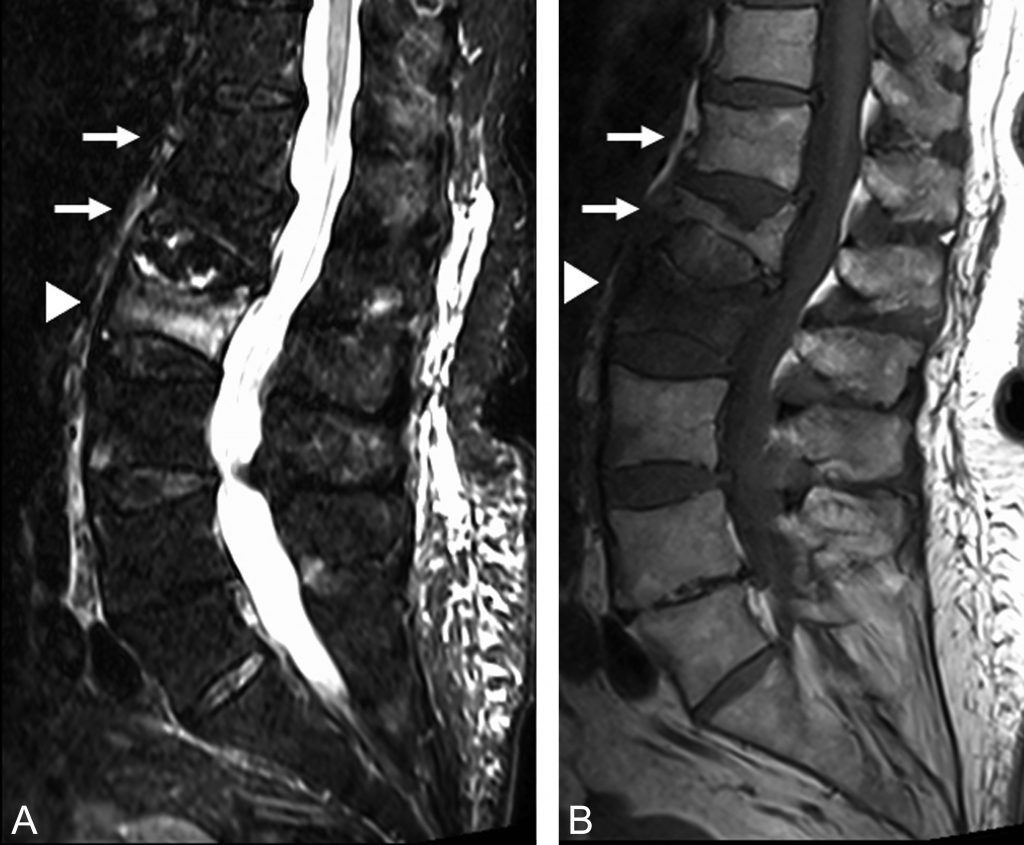

Fig. 83.2 IRM du rachis lombaire en STIR (A) et T1 (B) dans un plan sagittal.

L’IRM met en évidence deux fractures porotiques anciennes des vertèbres T12 et L1 (flèches) et une fracture vertébrale récente de L2 (tête de flèche), comme le montre un signal œdémateux du corps vertébral en hyposignal T1 et en hypersignal STIR.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C. Scintigraphie

La scintigraphie est indiquée si le contexte clinique fait craindre une fracture tumorale ou s’il est nécessaire de montrer le caractère récent de la fracture (IRM contre-indiquée, par exemple).

D. Radiologie interventionnelle

En cas de fracture récente et dans un but antalgique, une vertébroplastie (une injection de ciment dans le corps vertébral) peut être réalisée sous contrôle radioscopique ou scanner.

Points clés

- L’ostéoporose est évoquée en présence de facteurs de risque cliniques, lors de la survenue d’une fracture à basse énergie, et confirmée en DXA.

- La radiographie est réalisée en première intention ; elle peut être complétée par une IRM.

- En cas de fracture récente et dans un but antalgique, le radiologue interventionnel peut réaliser une vertébroplastie sous contrôle radioscopique ou scanner.