ITEM 362 – Prothèses et ostéosynthèses

I. Généralités

– A. Prothèse articulaire

– B. Ostéosynthèse

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. Radiographie standard

– B. Échographie

– C. Scintigraphie osseuse

Situations de départ

- 34 Douleur aiguë postopératoire.

- 56 Raideur articulaire.

- 66 Apparition d’une difficulté à la marche.

- 67 Douleurs articulaires.

- 68 Boiterie.

- 71 Douleur d’un membre (supérieur ou inférieur).

- 87 Grosse jambe rouge aiguë.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 362 – Prothèses et ostéosynthèses

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Connaître la définition d’une ostéosynthèse, d’une prothèse* | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiologie de la consolidation osseuse normale et pathologique* | |

| Prise en charge | Connaître les complications des ostéosynthèses* | |

| Identifier une urgence | Savoir rechercher les complications urgentes des ostéosynthèses (clinique, biologie, indication d’imagerie) | |

| Prise en charge | Connaître les complications des prothèses* | |

| Prise en charge | Savoir rechercher les complications urgentes des prothèses (clinique, biologie, indication d’imagerie) |

I. Généralités

A. Prothèse articulaire

Une prothèse articulaire est un dispositif interne qui a pour but de remplacer l’articulation native et de restaurer un fonctionnement optimal.

Les principales complications des prothèses articulaires sont la fracture, la luxation et le descellement (septique ou non).

B. Ostéosynthèse

Une ostéosynthèse est la restauration des rapports anatomiques d’un os à l’aide de matériel orthopédique (vis, plaques, clous), afin de permettre la consolidation osseuse.

Les principales complications des ostéosynthèses sont la fracture, l’infection et la pseudarthrose (absence de consolidation malgré l’ostéosynthèse).

La douleur en regard du matériel prothétique ou d’ostéosynthèse ne doit pas être banalisée. Elle peut apparaître en postopératoire immédiat ou à distance.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

- La radiographie est l’examen de première intention. Les radiographies doivent être reproductibles pour permettre une comparaison correcte des clichés lors du suivi et ainsi la détection précoce des complications (figures 82.1 et 82.2).

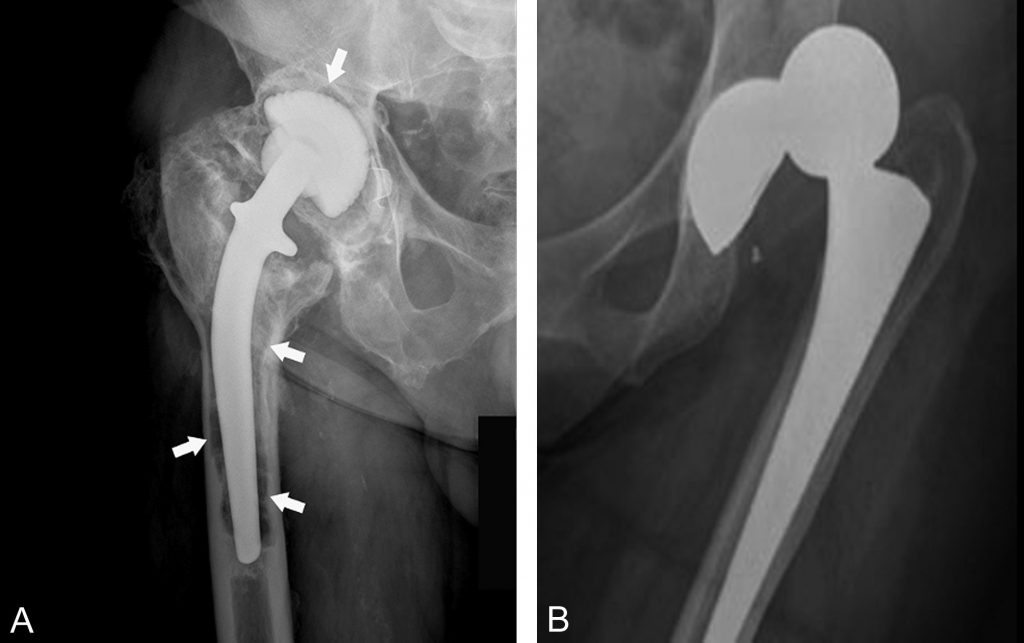

Fig. 82.1 Complication des prothèses.

(A) Descellement de la tige fémorale et de la pièce acétabulaire d’une prothèse totale de hanche : radiographie de la hanche droite de face montrant des liserés clairs aux interfaces os/prothèse (flèches). (B) Luxation d’une prothèse totale de hanche gauche.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 82.2 Ostéosynthèses.

(A) Ostéosynthèse d’une fracture pertrochantérienne par un clou gamma. Radiographie de la hanche droite de face réalisée après intervention, sans signe de complication immédiate. (B) Pseudarthrose d’une fracture du col chirurgical de l’humérus droit avec fracture de la plaque vissée.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- Le scanner :

- est réalisé en cas de doute sur les radiographies de descellement ou de fracture ;

- est également l’examen de référence en cas de prothèse douloureuse sans explication radiographique ;

permet l’analyse fine des interfaces os/ciment ou os/prothèse. Le protocole doit être optimisé pour limiter les artéfacts, et faire notamment appel à l’imagerie spectrale avec acquisition multiénergie avec des algorithmes de reconstruction (MAR, Metal Artefact Reduction) ;

est également l’examen de référence pour les mesures d’orientation du matériel prothétique.

- L’échographie est indiquée pour la recherche de collection périprothétique en cas de suspicion d’infection.

L’IRM n’est pas réalisée en routine. Cet examen peut permettre une analyse osseuse et des parties molles mais il demande un protocole adapté (séquences spécifiques).

Une scintigraphie osseuse est indiquée en cas de prothèse douloureuse, sans argument étiologique radiographique (figure 82.3). La scintigraphie osseuse n’est en effet pas artéfactée par le matériel prothétique articulaire. Elle peut être couplée à une scintigraphie aux polynucléaires marqués plus spécifique des infections.

Fig. 82.3 Scintigraphie osseuse d’un descellement de prothèse totale de hanche gauche.

Clichés tardifs en coupes coronales TEMP (A) et TEMP-TDM (B) mettant en évidence une hyperfixation périprothétique diffuse de la pièce fémorale associée à une apposition périostée (flèche) sur la coupe TDM axiale (C), en faveur d’un descellement.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

III. Sémiologie

A. Radiographie standard

Elle permet le diagnostic :

- d’une luxation : perte des rapports normaux entre les surfaces articulaires ;

- d’un descellement non septique : liséré clair périprothétique de 2 mm et plus, régulier, ou déplacement manifeste des pièces prothétiques (cf. figure 82.1) ;

- d’un descellement septique : ostéolyse périprothétique avec un liseré périprothétique irrégulier, des appositions périostées, un épanchement articulaire ou des collections péri-articulaires.

B. Échographie

Elle permet le diagnostic de collection périprothétique, hypoéchogène, en faveur d’un abcès ou d’épanchement articulaire.

C. Scintigraphie osseuse

Une hyperfixation périprothétique intense oriente sur le site du descellement (septique ou non) (cf. figure 82.3).

- Une hyperfixation focalisée oriente vers un éventuel foyer de fracture.

Points clés

- Les principales complications des prothèses articulaires sont la fracture, la luxation et le descellement, septique ou non septique.

- Les principales complications des ostéosynthèses sont la fracture, l’infection et la pseudarthrose.

- Dans ces deux situations, la radiographie standard est toujours réalisée en première intention.

- Un scanner est réalisé en cas de doute sur un descellement ou une fracture sur les radiographies.

- L’échographie est indiquée pour la recherche de collection périprothétique en cas de suspicion d’infection.

- L’IRM n’est pas réalisée en routine.

- Une scintigraphie osseuse est indiquée en cas de prothèse douloureuse sans argument étiologique radiographique, pour localiser un éventuel site de descellement.