Plan de chapitre

ITEM 361 – Lésions péri-articulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l’épaule

Lésion péri-articulaire et ligamentaire du genou

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Radiographie

– B. IRM

III. Sémiologie

Lésion péri-articulaire et ligamentaire de la cheville

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Lésion péri-articulaire de l’épaule

I. Luxation gléno-humérale

– A. Généralités

– B. Stratégie d’exploration en imagerie

– C. Sémiologie

II. Lésions de la coiffe des rotateurs

– A. Généralités

– B. Sémiologie

Situations de départ

- 66 Apparition d’une difficulté à la marche.

- 67 Douleurs articulaires.

- 68 Boiterie.

- 70 Déformation articulaire.

- 71 Douleur d’un membre (supérieur ou inférieur).

- 75 Instabilité du genou.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 361 – Lésions péri-articulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l’épaule

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de tendinopathie, bursopathie, enthésopathie* | ||

| Éléments physiopathologiques | Connaître les facteurs favorisant des tendinopathies* | Gestes répétitifs, traumatismes, cause iatrogène, frottements mécaniques (conflit) | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les facteurs favorisant d’une bursopathie* | Frottements mécaniques, microcristalline et infectieuse | |

| Identifier une urgence | Connaître l’urgence d’une bursite* | Bursite septique | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques diagnostiques d’une tendinopathie* | Douleur à l’insertion, à l’étirement passif du tendon, et à la contraction musculaire contre résistance | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une luxation de l’articulation glénohumérale et acromioclaviculaire et leurs complications* | ||

| Identifier une urgence | Connaître l’urgence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs* | Rupture traumatique de la coiffe des rotateurs du sujet jeune | |

| Diagnostic positif | Diagnostiquer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs* | Manœuvres de Yocum, Neer, Hawkins, Jobe, Patte, Gerber et palm up test | |

| Diagnostic positif | Connaître les quatre présentations de lésions péri-articulaires et ligamentaires de l’épaule* | Tendinopathie simple, tendinopathie calcifiante avec épaule hyperalgique (avec bursite sous-acromio-deltoïdienne), rupture de la coiffe des rotateurs et capsulite rétractile | |

| Diagnostic positif | Savoir évoquer une lésion du pivot central du genou et/ou des lésions méniscales* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les cinq principales présentations de lésions péri-articulaires du genou* | Tendinopathie quadricipitale, rotulienne, de la patte d’oie, du tenseur du fascia lata et bursite prérotulienne | |

| Diagnostic positif | Connaître les deux principales présentations de lésions péri-articulaires de la cheville* | Tendinopathie d’Achille et bursite rétrocalcanéenne | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication, l’intérêt et l’objectif des examens d’imagerie en première intention dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs | Recherche d’un syndrome inflammatoire, radiographies standards, échographie | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication et l’intérêt des examens d’imagerie en première intention dans le cadre d’une capsulite rétractile | Radiographies standards (normales). | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication, l’intérêt et les objectifs des examens d’imagerie d’une lésion péri-articulaire et ligamentaire du genou | Radiographie standard (recherche de fracture associée) et/ou IRM (confirme la rupture du LCA en cas de doute clinique, nécessaire pour faire l’inventaire des lésions associées dans les ruptures du ligament croisé antérieur : ligaments collatéraux, ménisques) | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication et l’intérêt des examens d’imagerie devant une lésion péri-articulaire et ligamentaire de la cheville | Savoir demander une radiographie uniquement quand justifié dans le cadre d’une entorse de cheville. Recherche de fracture associée | |

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie avec entorse grave de cheville | ||

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une luxation antéro-inférieure d’épaule | ||

| Contenu multimédia | Exemple de radiographie avec luxation antéro-inférieure de l’épaule | ||

Lésion péri-articulaire et ligamentaire du genou

I. Généralités

Les lésions ménisco-ligamentaires du genou sont fréquentes et surviennent le plus souvent chez l’adulte jeune lors d’un traumatisme sportif (football, ski). Les lésions du pivot central — la rupture du ligament croisé antérieur (LCA) étant la plus fréquente — sont rarement isolées et sont le plus souvent associées à des lésions méniscales ou des ligaments collatéraux.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le diagnostic de rupture du LCA est clinique.

A. Radiographie

Les radiographies de face et de profil du genou sont l’examen de première intention en cas de traumatisme pour la recherche de fracture.

Certaines fractures sont évocatrices de lésions ligamentaires, comme la fracture-arrachement de la partie latérale du plateau tibial (fracture de Segond) presque toujours associée à une rupture du LCA, ou la fracture-arrachement du massif spinal qui est un équivalent de rupture du LCA chez l’adulte jeune. (figure 79.1).

Fig. 79.1 Radiographie du genou de face montrant une fracture-arrachement de la partie latérale du plateau tibial, ou fracture de Segond (flèche), associée à une fracture-arrachement du massif spinal (tête de flèche)

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. IRM

L’IRM est l’examen de référence pour l’exploration des lésions ménisco-ligamentaires du genou. L’IRM confirme la rupture du LCA et permet de faire l’inventaire des lésions ménisco-ligamentaires et ostéochondrales associées (figure 79.2).

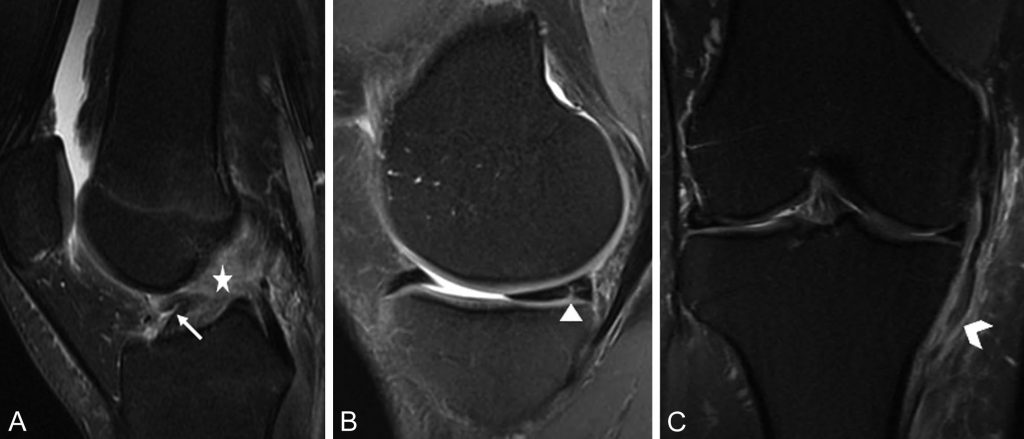

Fig. 79.2 IRM en pondération DP Fat Sat.

L’IRM montre dans un plan sagittal : (A) une rupture en plein corps du LCA (flèche) avec une échancrure vide siège de remaniements œdémato-hémorragiques (étoile) ; (B) une lésion verticale de la corne postérieure du ménisque médial (tête de flèche) ; et, dans un plan coronal (C) : un aspect épaissi, distendu du ligament collatéral médial (tête de flèche) avec des remaniements œdémateux périligamentaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

III. Sémiologie

En IRM, devant une suspicion de rupture du LCA, on recherchera :

- des signes directs de rupture du LCA : solution de continuité ligamentaire, élargissement du ligament en hypersignal T2. La solution de continuité peut être comblée par du liquide en hypersignal T2 très franc ;

- un épanchement articulaire ;

- des lésions méniscales : une fissuration apparaît sous la forme d’un hypersignal linéaire en T2 ;

- des lésions osseuses de passage : contusions osseuses en miroir (hyposignal T1 et hypersignal T2) de la partie antérieure des condyles fémoraux et de la partie postérieure des plateaux tibiaux ;

- une entorse ou une rupture des ligaments collatéraux : solution de continuité ou épaississement sans rupture du ligament associé à un hypersignal T2 œdémateux péri-ligamentaire.

Lésion péri-articulaire et ligamentaire de la cheville

I. Généralités

Les entorses du ligament collatéral latéral (LCL) sont les lésions ligamentaires les plus fréquentes de la cheville ; les entorses du ligament collatéral médial sont plus rares.

L’entorse est produite par un mouvement forcé en inversion associé à une flexion plantaire. Les trois faisceaux du LCL sont mis sous tension ; le faisceau antérieur ou talofibulaire antérieur est lésé en premier.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

La nécessité ou non d’une exploration radiographique se pose après l’interrogatoire et l’examen clinique. Le but de l’imagerie en phase aiguë n’est pas de confirmer l’entorse mais de rechercher des lésions osseuses associées modifiant la prise en charge thérapeutique.

Critères d’Ottawa

Un consensus (conférence d’Ottawa) a établi les indications de réalisation d’un cliché de face et profil de l’articulation tibiotarsienne (ne s’applique pas aux sujets de moins de 18 ans) :

- âge supérieur à 55 ans ;

- présence d’un point douloureux exquis sur un repère osseux (malléoles sur les 6 derniers centimètres, base du 5e métatarsien, os naviculaire) ;

- incapacité à faire trois pas.

L’exploration radiologique peut être complétée par un cliché de face en légère rotation interne du pied de 15°.

L’échographie et l’IRM sont des examens de seconde intention.

L’échographie peut être réalisée en complément des radiographies. Elle permet de faire un bilan ligamentaire précis en distinguant une atteinte de la syndesmose tibiofibulaire distale, une entorse latérale de la cheville et/ou une atteinte de l’articulation de Chopart.

L’IRM ne présente pas d’intérêt à la phase aiguë (sauf chez des sportifs de haut niveau).

III. Sémiologie

En cas d’entorse simple (lésion ligamentaire pure), les radiographies sont normales ou peuvent montrer un épaississement des parties molles en regard du ligament atteint (figures 79.3). Une avulsion osseuse de l’enthèse ligamentaire sur le site d’insertion du ligament peut être visible (figure 79.4).

Fig. 79.3 Entorse de cheville.

Radiographie de cheville de face montrant un épaississement des parties molles en regard de la malléole latérale due à l’œdème post-traumatique (flèches) et confirmant l’absence de lésions osseuses.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 79.4 Entorse de cheville.

Radiographie de cheville de face montrant une avulsion osseuse de l’enthèse fibulaire du ligament collatéral latéral.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Lésion péri-articulaire de l’épaule

Les deux principales lésions péri-articulaires de l’épaule sont la luxation gléno-humérale et les lésions des tendons de la coiffe des rotateurs (rupture, tendinopathie).

I. Luxation gléno-humérale

A. Généralités

Trois types de luxation gléno-humérale existent : antéro-inférieure qui est la plus fréquente et seule traitée ici, postérieure et erecta. Dans la luxation antéro-inférieure, la tête humérale se déplace en bas et en dedans de la glène après un traumatisme en abduction-rotation externe, le plus souvent chez l’adulte jeune lors de la pratique sportive. La luxation postérieure résulte d’une rotation interne forcée, le plus souvent lors d’une crise convulsive ou d’une électrocution.

B. Stratégie d’exploration en imagerie

- Radiographie :

- c’est le seul examen à réaliser à la phase aiguë, avant et après réduction ;

- elle confirme la luxation, précise son type, recherche une fracture associée et valide la restitution des rapports normaux après réduction.

- Scanner :

- il est réalisé à la phase aiguë s’il existe un doute sur une fracture associée, notamment de la glène ;

- l’arthroscanner est réalisé à distance de l’épisode traumatique pour le bilan capsulo-ligamentaire préchirurgical en cas de laxité résiduelle.

C. Sémiologie

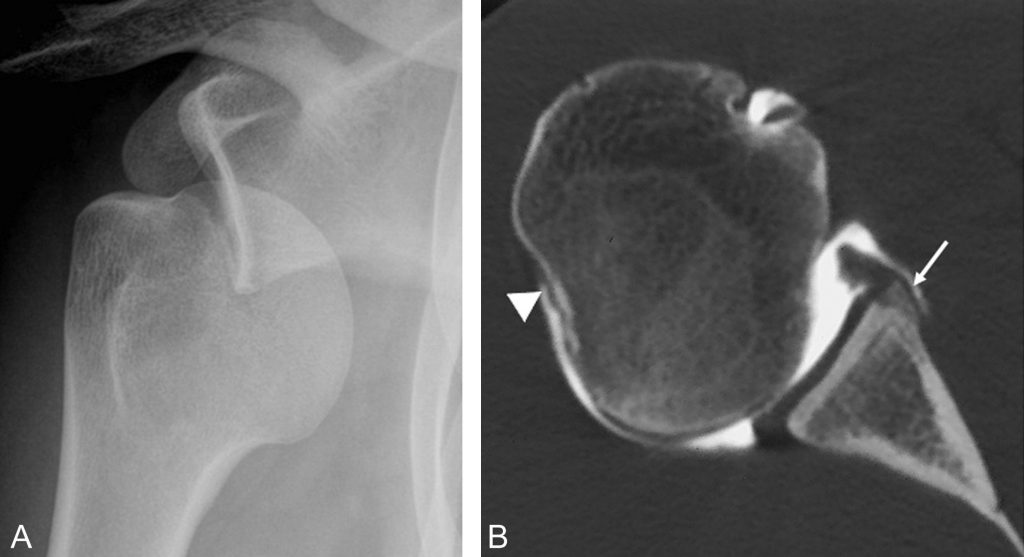

La radiographie montre en cas de luxation antéro-inférieure la perte des rapports normaux entre la tête humérale et la glène (figure 79.5). La glène est vide ; la tête humérale se projette sous le processus coracoïde. Sur le cliché de face, il existe une superposition entre la tête et le rebord inférieur de la glène.

On recherche une encoche de Hill-Sachs (fracture par impaction du tubercule majeur) et une fracture du rebord antéro-inférieur de la glène (lésion de Bankart).

Fig. 79.5 Luxation antéro-inférieure de l’épaule droite.

Radiographie de l’épaule de face (A) montrant un déplacement antérieur et inférieur de la tête humérale. Coupe axiale d’un arthroscanner (B) réalisé à distance de l’épisode traumatique montrant une encoche de Hill-Sachs (tête de flèche) et une fracture du rebord antéro-inférieur de la glène (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

II. Lésions de la coiffe des rotateurs

A. Généralités

La coiffe des rotateurs est formée par les tendons des muscles supra-épineux, infra-épineux, petit rond et subscapulaire. Les tendons peuvent présenter des atteintes inflammatoires ou dégénératives (tendinopathies) ou être rompus (rupture de la coiffe des rotateurs).

B. Sémiologie

Devant une suspicion clinique de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs, la radiographie de l’épaule (face, profil et rotations interne et externe) et l’échographie sont les examens de première intention.

L’arthroscanner et l’IRM sont des examens de seconde intention, le plus souvent dans le bilan préchirurgical pour préciser la topographie et la sévérité des lésions.

- La radiographie :

- recherche des calcifications tendineuses témoin d’une pathologie microcristalline (rhumatisme à apatite le plus souvent) ;

- recherche une ascension de la tête humérale associée à une diminution de la hauteur de l’espace sous-acromial, témoin d’une rupture étendue des tendons de la coiffe des rotateurs ;

- recherche des signes d’omarthrose secondaire (cf. chapitre 76).

Échographie : c’est un examen très performant pour le diagnostic de rupture des tendons de coiffe et de bursite sous-acromiale.

- IRM :

- la tendinopathie est définie par un tendon épaissi en hypersignal T2 non liquidien ;

- la rupture tendineuse est définie par une solution de continuité du tendon. Les fibres tendineuses rompues sont remplacées par un infiltrat liquidien en hypersignal T2 plus intense que dans les tendinopathies (signal équivalent à celui du liquide articulaire) (figure 79.6).

- Arthroscanner :

- il nécessite l’injection de contraste intra-articulaire ;

- la rupture tendineuse est définie par le passage de produit de contraste en dehors de l’articulation dans la bourse sous-acromiale ;

- il permet l’analyse de la sévérité de l’atteinte ;

- c’est l’examen de référence dans le bilan préchirurgical.

Fig. 79.6 Lésions de la coiffe des rotateurs.

Calcification en projection de l’espace sous-acromial (A), témoin de dépôt de cristaux d’apatite dans le tendon du supra-épineux (tête de flèche). Rupture transfixiante du tendon du muscle supra-épineux (B, C) : IRM (coupe coronale T2 Fat Sat) (B) montrant un hypersignal T2 intense (flèche) représentant l’interruption complète de la partie terminale du tendon du supra-épineux avec passage de liquide articulaire dans la bourse sub-acromio-deltoïdienne ; arthroscanner, reconstruction dans un plan coronal (C), montrant le passage du produit de contraste dans la bourse sub-acromio-deltoïdienne (étoile) témoignant de la rupture complète de la partie terminale du tendon du supra-épineux (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Une lésion péri-articulaire et ligamentaire du genou sera explorée par une radiographie standard (recherche de fracture) en première intention et par une IRM en seconde intention devant une suspicion clinique de lésions ménisco-ligamentaires.

- Un consensus (conférence d’Ottawa) a établi les indications de réalisation de la radiographie devant une entorse de cheville.

- L’objectif de l’imagerie n’est pas de faire le diagnostic d’entorse de cheville mais de chercher des lésions osseuses associées.

- Une luxation gléno-humérale s’explore par une radiographie standard à réaliser avant et après réduction. Le scanner est utile en urgence en cas de doute sur une fracture associée (glène).

- À distance, un arthroscanner pourra être réalisé pour le bilan capsulo-ligamentaire préchirurgical.

- Devant une lésion de la coiffe des rotateurs, radiographie et échographie seront réalisées en première intention.