Plan de chapitre

ITEM 298 – Tumeurs de la cavité orale, nasosinusiennes, du nasopharynx et des voies aérodigestives supérieure

Tumeurs de la cavité orale et de l’oropharynx

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Tumeurs du nasopharynx (cavum)

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Tumeurs du larynx et du pharyngolarynx

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Tumeurs des cavités nasosinusiennes

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Situations de départ

- 16 Adénopathies unique ou multiples.

- 144 Douleur cervico-faciale.

- 145 Douleur pharyngée.

- 146 Dysphonie.

- 147 Épistaxis.

- 153 Otalgie.

- 158 Tuméfaction cervico-faciale.

- 233 Identifier/reconnaître les différents examens d’imagerie (type, fenêtre, séquences, incidences, injection).

- 313 Prévention des risques liés à l’alcool.

- 314 Prévention des risques liés au tabac.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 298 – Tumeurs de la cavité orale, nasosinusiennes, du nasopharynx et des voies aérodigestives supérieure

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Généralités anatomiques des cancers des VADS* | Connaître les différentes régions anatomiques de la sphère cervico-faciale pouvant être atteintes par le cancer | |

| Définition | Principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes ORL par localisation (hors glandes salivaires)* | Polype naso-sinusien et papillome, carcinome épidermoïde ++ et, selon le site : carcinome indifférencié nasopharyngé, adénocarcinome de l’ethmoïde, lymphomes de l’oropharynx et du rhinopharynx | |

| Éléments physiopathologiques | Histoire naturelle, facteurs de risque des cancers des VADS* | Connaître les différentes étapes du processus de cancérisation et les notions de cancers synchrones et métachrones | |

| Prévalence, épidémiologie | Généralités épidémiologiques des cancers des VADS* | Connaître l’incidence, la mortalité et les tendances épidémiologiques des cancers de la sphère cervico-faciale | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques des cancers de la cavité buccale, naso-sinusiens ou des VADS* | ||

| Contenu multimédia | Iconographies cliniques typiques des principales formes de carcinome épidermoïde de l’amygdale palatine* | ||

| Contenu multimédia | Iconographies cliniques typiques des principales formes de carcinome épidermoïde de la langue* | ||

| Contenu multimédia | Photographie d’une leucoplasie de la face interne de joue* | ||

| Examens complémentaires | Indication de l’imagerie devant un cancer des VADS | ||

| Prise en charge | Généralités sur la prévention en cancérologie des VADS* | Lister les grandes lignes de prévention primaire des cancers de la sphère cervico-faciale | |

Les tumeurs des voies aérodigestives supérieures (VADS) et des cavités nasosinusiennes reflètent des types histologiques, des modes de révélation et d’extension très différents selon la localisation :

- les tumeurs de la cavité orale, de l’oropharynx, du larynx et du pharyngolarynx de l’adulte correspondent dans la plupart des cas à des carcinomes épidermoïdes survenant majoritairement dans un contexte d’intoxication tabagique ou plus encore alcoolo-tabagique ;

- les tumeurs du nasopharynx sont le plus fréquemment des tumeurs plus indifférenciées.

Ces différentes tumeurs sont très lymphophiles et la recherche d’adénopathies métastatiques est un des points capitaux du bilan d’extension en imagerie.

Tumeurs de la cavité orale et de l’oropharynx

I. Généralités

Les localisations les plus fréquentes sont la base de langue, la langue mobile et les tonsilles palatines.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le but de l’imagerie est :

- de mettre en évidence les extensions profondes de ces tumeurs :

- dans la musculature extrinsèque linguale ;

- dans les structures osseuses adjacentes (mandibule en particulier) ;

- dans les espaces profonds de la face ;

- de faire le bilan complet des aires lymphatiques à la recherche d’adénopathies métastatiques de la base du crâne à l’ouverture supérieure du thorax ;

- de classer la tumeur selon la classification TNM (8e édition 2017), aidé par la panendoscopie des VADS ;

- de rechercher une tumeur synchrone, en particulier des VADS, bronchopulmonaire et œsophagienne ;

- de choisir la thérapeutique la plus adaptée.

L’imagerie associera :

- une IRM de la cavité orale et de l’oropharynx qui permettra une bonne évaluation des extensions profondes, en particulier dans l’espace masticateur et dans la médullaire osseuse (figure 72.1) ; elle doit comprendre des séquences morphologiques (T2 ou T1) et de diffusion de la base du crâne à l’ouverture supérieure du thorax à la recherche d’adénopathies ;

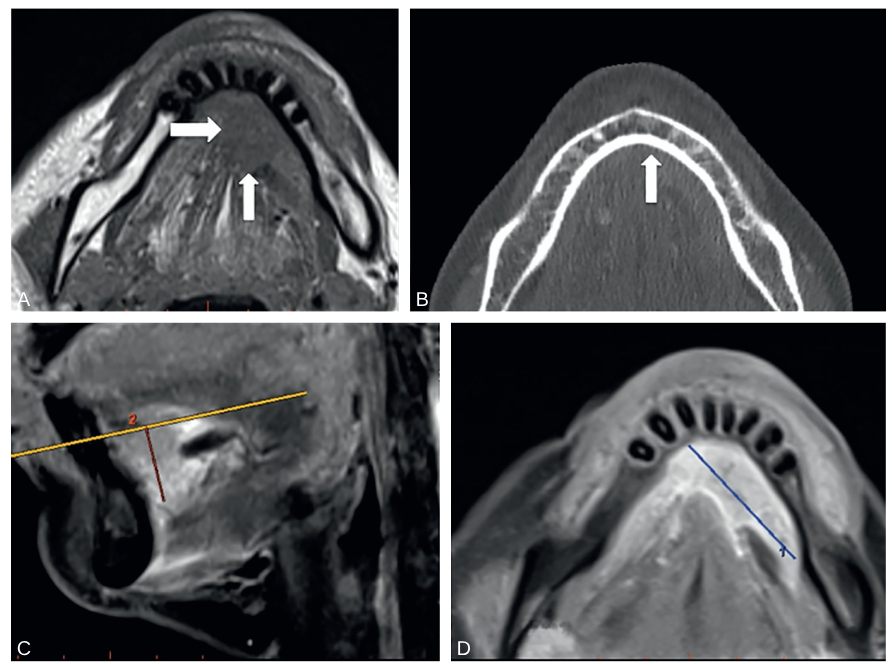

Fig. 72.1 IRM et TDM de la cavité orale : carcinome épidermoïde T3 du plancher.

Coupe transversale T1 (A) montrant un processus expansif en isosignal du plancher buccal antérieur (flèches), sans atteinte de l’os spongieux mandibulaire adjacent. TDM ne montrant pas d’érosion corticale (B, flèche) et confirmant l’absence d’atteinte osseuse. IRM en coupe sagittale T1 (C) avec saturation du signal de la graisse et injection de gadolinium, permettant de mesurer la profondeur d’infiltration. IRM en coupe transversale T1 (D) avec saturation du signal de la graisse et injection de gadolinium, permettant de mesurer le grand axe transversal.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

- un scanner cervicothoracique avec injection de produit de contraste pour analyser les corticales osseuses et faire le bilan d’extension lymphatique complet cou et médiastin, rechercher d’éventuelles métastases pulmonaires ou d’autres localisations des VADS ou du poumon — la présence de seconde localisation synchrone est classique sur ce terrain favorisant alcoolo-tabagique — ; le scanner est parfois réalisé en contraste spontané, si une TEP-TDM au 18FDG est effectuée, se limitant alors à l’analyse de l’extension corticale osseuse ;

- une TEP-TDM au 18FDG est recommandée pour l’évaluation initiale des cancers de la cavité orale et de l’oropharynx de stade avancé III, IV (T3/4, N1/2/3), pour rechercher des métastases lymphatiques ou viscérales à distance, ou peut être proposée quel que soit le stade pour rechercher une seconde localisation qui modifierait la prise en charge thérapeutique.

Points clés

- L’IRM est systématique et est associée à un scanner cervicothoracique.

- Le scanner cervicothoracique permet d’effectuer un bilan complet de l’ensemble des VADS, des territoires lymphatiques et du poumon.

- Le couple IRM de l’oropharynx et scanner cervicothoracique permet de réaliser le bilan d’extension locorégional et de rechercher des cancers synchrones (VADS, poumon).

- La TEP-TDM au 18FDG est indiquée en cas de tumeur évoluée ou à la recherche d’une tumeur synchrone.

Tumeurs du nasopharynx (cavum)

I. Généralités

Ces tumeurs sont moins fréquentes. Il peut s’agir de carcinomes épidermoïdes plus ou moins différenciés ou de véritables carcinomes indifférenciés (UCNT, Undifferentiated Nasopharyngeal Cancer) chez les populations d’Asie du Sud-Ouest ou d’Afrique du Nord.

Ces tumeurs prennent naissance au niveau du récessus pharyngé (fossette de Rosenmüller) et ont la particularité de donner des extensions profondes et des extensions péri-nerveuses vers les foramens de la base du crâne, avec des extensions intracrâniennes fréquentes.

Les adénopathies métastatiques cervicales sont également fréquentes et sont un des modes de révélation, avec l’otite séreuse unilatérale récidivante par blocage de la trompe auditive.

Une otite séreuse unilatérale de l’adulte doit toujours faire rechercher une tumeur du nasopharynx.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

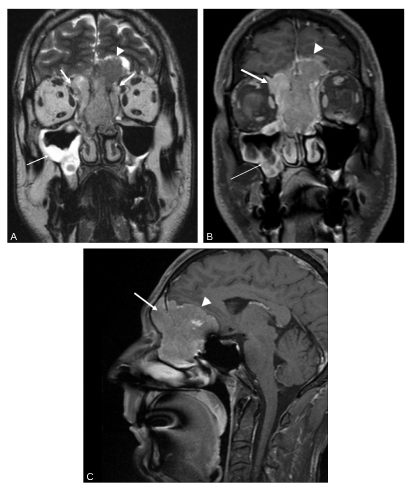

L’IRM, en particulier grâce aux séquences en T1 avec injection, est l’examen de référence pour analyser les extensions profondes et péri-nerveuses et les extensions intracrâniennes à la méninge et au sinus caverneux (figure 72.2). L’IRM permet le bilan local et lymphatique.

Le scanner cervicothoracique est systématique et la TEP-TDM au 18FDG est recommandée à la recherche d’une extension lymphatique et métastatique et d’un second primitif.

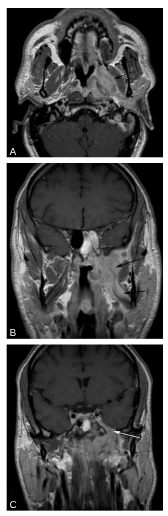

Fig. 72.2 Patient présentant une tumeur du nasopharynx gauche.

Coupe transversale en T1 après injection (A) montrant une extension latérale de la tumeur avec un franchissement du fascia pharyngobasilaire et une extension à l’espace parapharyngé (flèche). Coupe frontale en T1 après injection (B) montrant une extension à l’espace masticateur avec infiltration des muscles ptérygoïdiens (flèche). Coupe frontale en T1 après injection (C) plus postérieure montrant une infiltration péri-nerveuse le long du nerf mandibulaire V3 avec extension au foramen ovale (flèche) et extension intracrânienne.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’IRM est réalisée pour rechercher des extensions profondes, péri-nerveuses et intracrâniennes.

- Il est nécessaire de couvrir les aires lymphatiques complètes, y compris cervicales basses.

- La TEP-TDM au 18FDG est recommandée à la recherche d’une extension lymphatique et métastatique.

Tumeurs du larynx et du pharyngolarynx

I. Généralités

Ces tumeurs, encore très fréquentes, sont classiquement des carcinomes épidermoïdes des VADS du sujet alcoolo-tabagique, révélées par une dysphonie, une dysphagie haute ou des adénopathies cervicales.

La panendoscopie des VADS est systématique.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

1 Scanner cervicothoracique avec injection

Le scanner cervicothoracique avec injection est réalisé en respiration indifférente puis en manœuvre de phonation dans les tumeurs du larynx (pour bien séparer les trois étages) et en manœuvre de Valsalva dans les tumeurs du pharyngolarynx (pour ouvrir les récessus piriformes et la région rétro-crico-aryténoïdienne).

Il permet de préciser les extensions de la tumeur en hauteur aux différents étages du larynx (figures 72.3 et 72.4) :

- sous-glottique pour les tumeurs du larynx ;

- vers la bouche de l’œsophage pour les tumeurs de l’hypopharynx ;

- supérieure vers l’oropharynx.

Il facilite par ailleurs la recherche d’extensions en profondeur, d’extensions lymphatiques cervicale et médiastinale, des rapports vasculaires et des métastases à distance.

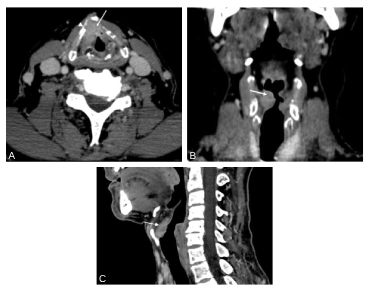

Fig. 72.3 Scanner cervical avec injection de produit de contraste iodé : tumeur du larynx.

Coupe transversale du scanner cervicothoracique (A) : acquisition sur le cou en respiration indifférente montrant une tumeur du pli vocal droit infiltrante en profondeur avec extension à la commissure antérieure (flèche) et érosion du cartilage thyroïde (tête de flèche). Reconstruction frontale sur l’acquisition de TDM en phonation (B) montrant l’extension sus-glottique de la tumeur (flèche), tumeur de deux étages glotto-sus-glottiques. Reconstruction sagittale montrant l’extension à la loge pré-épiglottique (C, flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

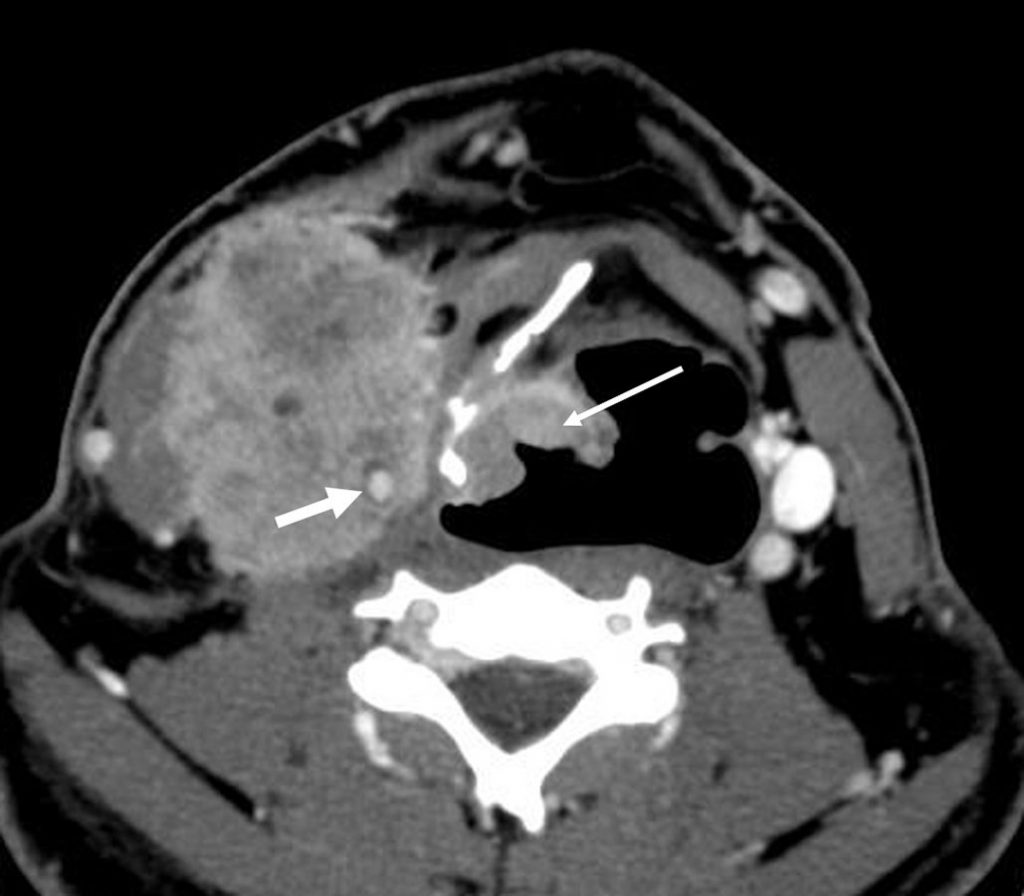

Fig. 72.4 Tumeur du pharyngolarynx et adénopathie.

Scanner cervical avec injection de produit de contraste iodé en manœuvre de Valsalva montrant une tumeur du pharyngolarynx (flèche longue et fine) localisée à la face antérieure du sinus piriforme droit avec une volumineuse adénopathie du groupe III englobant complètement l’artère carotide interne (flèche courte et épaisse).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

2. IRM

Elle n’est pas indiquée dans le bilan d’extension de ces tumeurs sous-hyoïdiennes. Elle est parfois utilisée en complément du scanner pour l’étude des cartilages du larynx.

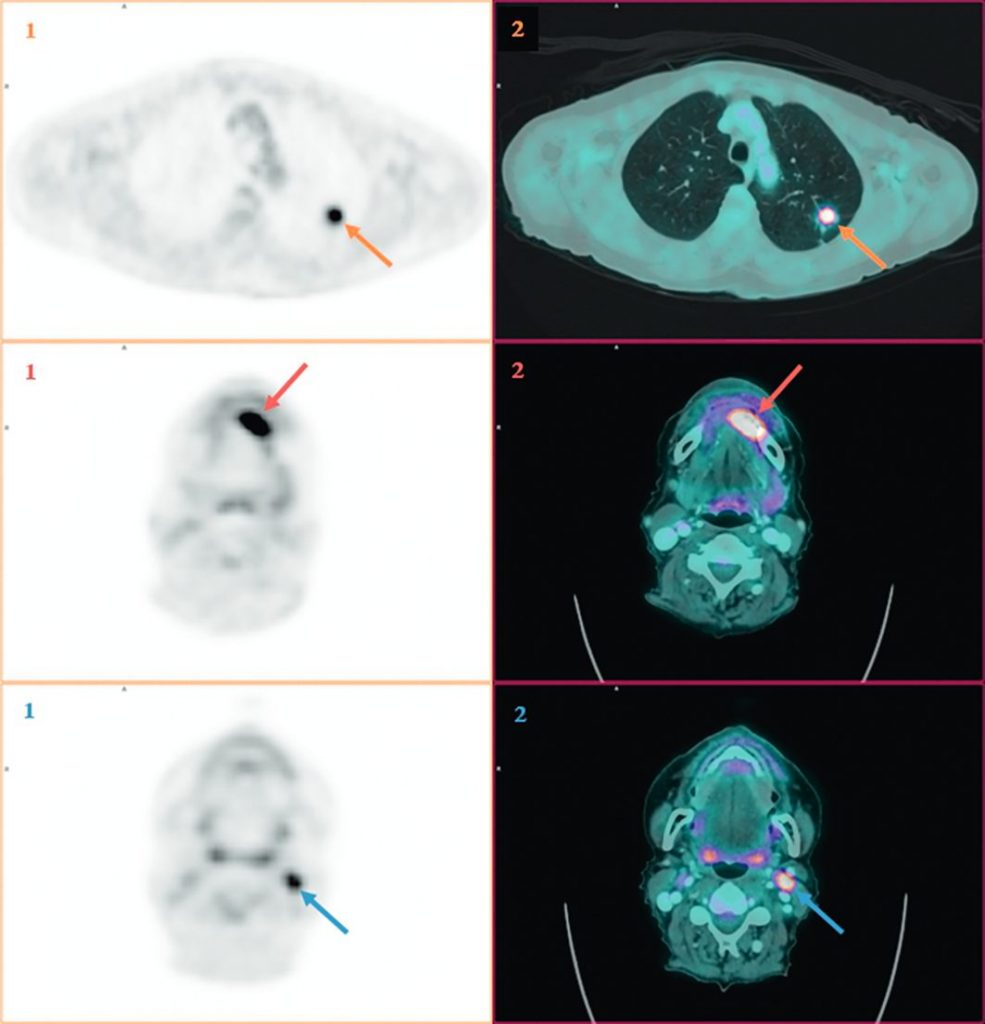

3. TEP-TDM au 18FDG

De la même manière que pour les tumeurs de la cavité orale et de l’oropharynx, la TEP-TDM au 18FDG est recommandée pour l’évaluation initiale des cancers pharyngo-laryngés de stade avancé III, IV (T3/4, N1/2/3) pour rechercher des métastases à distance, ou peut être proposée quel que soit le stade pour rechercher une seconde localisation qui modifierait la prise en charge thérapeutique (figure 72.5).

Points clés

- L’examen de référence est le scanner cervicothoracique avec injection.

- Il permet l’étude de l’ensemble des VADS, des aires lymphatiques et du poumon.

- Il faut rechercher des adénopathies métastatiques et un cancer synchrone.

- La TEP au 18FDG est indiquée s’il y a un risque métastatique élevé ou pour la recherche d’une pathologie synchrone.

Fig. 72.5 Images TEP au 18FDG (1) et TEP au 18FDG fusionnée à la TDM (2) en coupes axiales montrant une hyperfixation (flèche orange) en regard d’une opacité spiculée de l’apex pulmonaire gauche (SUVmax = 10,3) lors du bilan préthérapeutique d’un carcinome épidermoïde du plancher buccal gauche (flèche rouge) avec extension lymphatique homolatérale (flèche bleue) ayant permis de révéler un adénocarcinome pulmonaire synchrone après biopsie ciblée.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Tumeurs des cavités nasosinusiennes

I. Généralités

Ces tumeurs atteignent les fosses nasales et/ou les cavités sinusiennes, le plus fréquemment l’ethmoïde, sachant que tous les sinus peuvent être atteints. Des facteurs favorisants sont connus pour certains types histologiques (par exemple, adénocarcinome de l’ethmoïde chez les travailleurs de bois exotiques).

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le but de l’imagerie est de différencier la tumeur en elle-même des rétentions dans les cavités sinusiennes adjacentes et de rechercher une diffusion tumorale extra-sinusienne, en particulier intraorbitaire et intracrânienne.

L’examen de référence est l’IRM des sinus, toujours associée à un scanner des sinus en fenêtre osseuse avec reconstructions coronales et sagittales pour rechercher des lyses des structures osseuses de la base du crâne, en particulier de la lame criblée de l’ethmoïde ou des parois orbitaires (figure 72.6).

Le scanner thoracique et la TEP-TDM au 18FDG ne sont pas systématiques.

Fig. 72.6 Tumeur de l’ethmoïde (esthésioneuroblastome).

Coupe frontale en T2 (A) et coupe frontale en T1 après injection et saturation de la graisse (B) montrant la tumeur en hyposignal en T2 avec une importante extension intracrânienne frontale (tête de flèche), une extension à la partie supérieure des orbites au contact des muscles intraorbitaires (flèches courtes épaisses) et un épaississement inflammatoire de la muqueuse du sinus maxillaire droit en hypersignal en T2 (flèche fine). Coupe sagittale en T1 après injection et saturation de la graisse (C) montrant l’extension intracrânienne (tête de flèche) et une extension au sinus frontal (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’IRM des sinus ; le scanner des sinus avec ses reconstructions et le fenêtrage osseux.

- Recherche d’extension orbitaire ou intracrânienne.