Plan de chapitre

ITEM 90 – Pathologie des glandes salivaires

Pathologie tumorale

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Pathologie lithiasique de la glande submandibulaire

Pathologie infectieuse ou inflammatoire

I. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Parotidites aiguës

– B. Parotidites inflammatoires chroniques

II. Sémiologie

Situations de départ

- 144 Douleur cervico-faciale.

- 158 Tuméfaction cervico-faciale.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 90 – Pathologie des glandes salivaires

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Diagnostic positif | Connaître la clinique de la lithiase submandibulaire et de la lithiase parotidienne* | ||

| Définition | Connaître les trois étiologies principales des pathologies des glandes salivaires* | Sialiadénite, sialadénose, tumeur parotidienne | |

| Diagnostic | Savoir différencier les trois types de pathologie des glandes salivaires* | Sialadénite, sialadénose, tumeur parotidienne | |

| Examens complémentaires | Indication des examens d’imagerie devant une pathologie des glandes salivaires | ||

| Contenu multimédia | Iconographie clinique d’un exemple typique de tuméfaction parotidienne* | Images les plus classiques et communes de ces deux formes | |

| Contenu multimédia | Iconographie clinique d’un exemple typique de sialite* | ||

| Étiologie | Savoir les trois causes principales de sialites* | Virale, aiguë microbienne, lithiasique | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement des lithiases submandibulaire et parotidienne* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge des tumeurs des glandes salivaires* | ||

| Examens complémentaires | Biopsies des glandes salivaires accessoires : indications* | Diagnostic d’amylose, syndrome de Sjögren, sarcoïdose | |

| Définition | Connaître les deux principaux types histologiques de tumeurs salivaires* | Adénome pléomorphe, carcinome adénoïde kystique | |

Pathologie tumorale

I. Généralités

L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne qui représente 80 % des tumeurs de la parotide. Anciennement dénommée tumeur mixte du fait de ses composantes épithéliales, myoépithéliales et mésenchymateuses, cette tumeur bénigne est entourée d’une pseudo-capsule. Elle présente un risque de récidive si l’ablation n’est pas complète. Elle peut exceptionnellement se transformer en tumeur maligne.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’IRM des parotides est systématique devant toute suspicion clinique de tumeur de la glande parotide.

Le but est de distinguer une tumeur bénigne d’une tumeur maligne et, en cas de tumeur bénigne, d’essayer de préciser le type de la lésion.

L’IRM permettra de déterminer :

- la localisation de la tumeur : lobe(s) superficiel et/ou profond ;

- la position par rapport aux vaisseaux intraparotidiens ;

- le caractère bien ou mal limité ;

- l’infiltration de la graisse adjacente ou des espaces adjacents ;

- l’aspect multiloculaire ou non ;

- la présence d’adénopathies cervicales ;

- la cellularité par la mesure du coefficient apparent de diffusion en μm2/s (ADC) ;

- le rehaussement de signal après injection de produit de contraste en fonction du temps (précoce, progressif, avec ou sans lavage).

III. Sémiologie

Les caractéristiques en faveur d’une tumeur maligne sont :

- un aspect mal limité des contours ;

- une infiltration de la graisse ou des espaces adjacents ;

- une infiltration péri-nerveuse ;

- des adénopathies associées.

Les caractéristiques en faveur d’une tumeur bénigne sont :

- un aspect bien limité ;

- un hypersignal T2 ;

- une absence d’infiltration de la graisse ou des espaces adjacents ;

- une absence d’adénopathie cervicale.

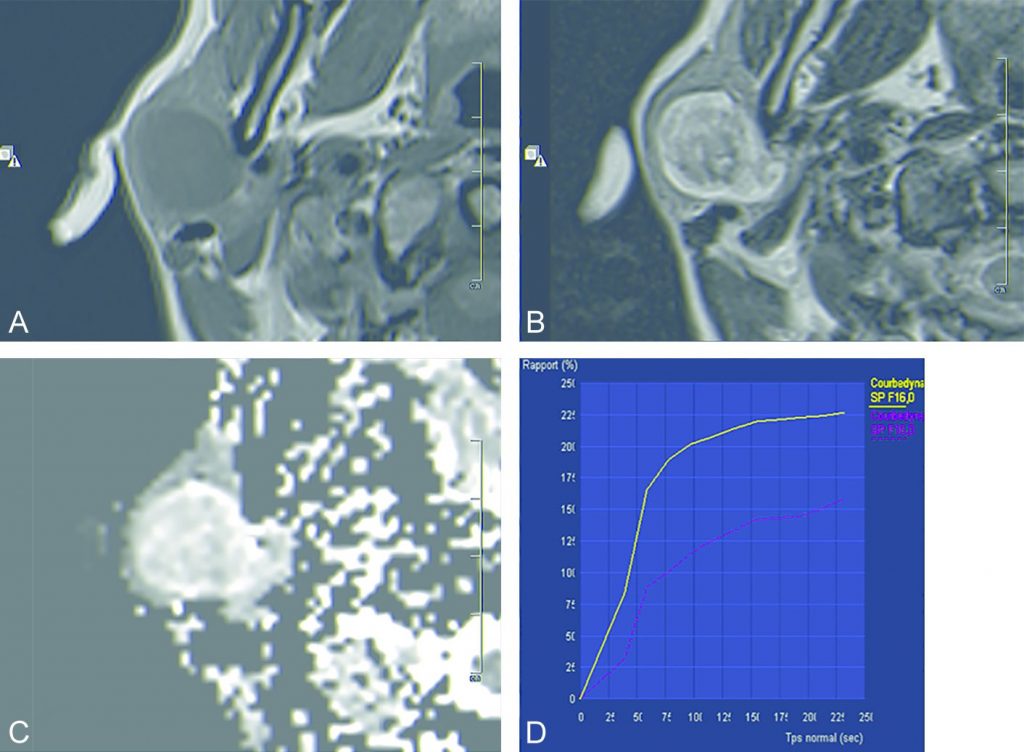

L’adénome pléomorphe a un aspect IRM souvent caractéristique avec un aspect bien limité, plurilobulé, en hypersignal T2 franc, se rehaussant progressivement (figure 69.1).

Fig. 69.1 Adénome pléomorphe typique.

Coupes transversales T1 (A) et T2 (B) montrant une tumeur bien limitée, en hyposignal T1 hypersignal T2 inhomogène de la parotide droite, un coefficient apparent de diffusion élevé > 2 μm2/s (C) et une prise de contraste progressive (D).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Pathologie lithiasique de la glande submandibulaire

Le but de l’imagerie est de rechercher et de localiser le ou les calculs.

Les radiographies standards ne devraient plus être réalisées en première intention (clichés occlusaux, de profil centré sur la région submandibulaire, ± panoramique dentaire).

L’échographie est de plus en plus souvent utilisée seule ; elle permet l’analyse complète du conduit submandibulaire mais également du parenchyme glandulaire précisant la localisation du calcul, même radiotransparent.

La sialographie n’est plus indiquée dans ce contexte.

Pathologie infectieuse ou inflammatoire

I. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Parotidites aiguës

L’imagerie n’est pas indiquée en première intention sauf si une complication est suspectée (abcédation, cellulite faciale).

B. Parotidites inflammatoires chroniques

Dans les formes immunologiques (syndrome de Gougerot-Sjögren ou sarcoïdose), une IRM des parotides pourra être demandée avec séquence de sialo-IRM pour faire l’analyse des canaux salivaires et du parenchyme glandulaire. Cette séquence en coupes épaisses fortement pondérée en T2 permet une bonne visualisation des canaux excréteurs.

II. Sémiologie

L’aspect typique en cas de syndrome de Gougerot-Sjögren est la présence de dilatations kystiques ou microkystiques appendues aux conduits salivaires sur la séquence de sialo-IRM.

Points clés

- L’adénome pléomorphe représente 80 % des tumeurs de la parotide ; son aspect en IRM est souvent caractéristique.

- Une IRM parotidienne doit être réalisée devant toute suspicion de tumeur parotidienne.

- En cas de pathologie lithiasique submandibulaire, une échographie permet l’analyse du conduit submandibulaire et du parenchyme glandulaire.

- Il n’y a pas d’indication d’imagerie devant une pathologie parotidienne infectieuse ou inflammatoire aiguë.

- Devant une pathologie parotidienne inflammatoire chronique, une IRM parotidienne doit être réalisée.