Plan de chapitre

ITEM 104 – Sclérose en plaques

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 121 Déficit neurologique sensitif et/ou moteur.

- 230 Rédaction de la demande d’un examen d’imagerie.

- 231 Demande d’un examen d’imagerie.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 104 – Sclérose en plaques

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les principaux éléments épidémiologiques de la SEP* | Prévalence 100 000 patients en France, ratio H/F < 1, facteurs génétiques et environnementaux | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les principaux éléments physiopathologiques de la sclérose en plaques* | Démyélinisation/remyélinisation, atteinte axonale | |

| Diagnostic positif | Citer les principaux symptômes révélateurs de la SEP* | Sensitifs, visuels, plus rarement moteurs | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes de la névrite optique rétrobulbaire* | ||

| Définition | Savoir définir une poussée de la maladie* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les principaux arguments du diagnostic de SEP* | Dissémination dans le temps et dans l’espace | |

| Diagnostic positif | Connaître les principaux diagnostics différentiels de la SEP* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les différents modes évolutifs de la SEP* | RR, SP, PP | |

| Suivi et/ou pronostic | Connaître le pronostic général de la SEP* | ||

| Examens complémentaires | Connaître l’intérêt de la PL et des potentiels évoqués pour le diagnostic de SEP* | ||

| Prise en charge | Connaître le traitement d’une poussée de SEP* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Connaître les principales complications de la SEP* | Spasticité, troubles urinaires, troubles sexuels, douleurs, fatigue, syndrome dépressif | |

| Examens complémentaires | Indication des examens d’imagerie devant une suspicion de SEP | IRM crâne + moelle spinale | |

| Examens complémentaires | Connaître les critères diagnostiques de dissémination spatiale et temporelle | ||

| Contenu multimédia | Exemple de SEP typique en IRM | ||

| Diagnostic positif | Connaître les signes ophtalmologiques d’atteinte de la SEP : neuropathie optique, paralysies oculomotrices, nystagmus* | ||

| Examens complémentaires | Connaître le bilan ophtalmologique d’une NORB : acuité visuelle, champ visuel, PEV* | ||

| Identifier une urgence | Savoir qu’une NORB menace le pronostic visuel et est une urgence diagnostique* | ||

| Suivi et/ou pronostic | Connaître le potentiel évolutif d’une NORB* | ||

| Diagnostic positif | Distinguer une NORB d’une autre atteinte de BAV à FO normal* | ||

I. Généralités

La sclérose en plaques (SEP) est la plus fréquente des affections démyélinisantes de l’adulte. Elle touche le plus souvent les adultes jeunes et peut se voir chez l’enfant et l’adolescent. Elle associe une atteinte inflammatoire touchant les gaines de myéline et une atteinte dégénérative des axones. La forme clinique la plus fréquente est la forme rémittente constituée de poussées suivies de phases de récupération plus ou moins complète. Avec le temps, l’activité inflammatoire diminue et l’atteinte dégénérative prédomine.

Le diagnostic repose sur des critères précis (critères de McDonald) cliniques, biologiques (étude du liquide cérébrospinal) et IRM qui traduisent la dissémination spatiale et temporelle des lésions, caractéristiques de la SEP.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’IRM est l’examen le plus performant pour le diagnostic positif de SEP.

Elle permet également d’exclure d’autres diagnostics.

Le protocole d’exploration comprend au minimum des séquences pondérées en T2/FLAIR et en T1, sans et après injection de gadolinium.

Les critères diagnostiques de dissémination spatiale et de dissémination temporelle en IRM pour une forme rémittente récurrente sont établis selon McDonald (2017).

Critères de McDonald 2017

- La dissémination spatiale peut être affirmée lorsque l’IRM montre au moins une lésion en T2/FLAIR asymptomatique dans au moins deux des localisations suivantes :

- juxtacorticale ou corticale ;

- périventriculaire ;

- sous-tentorielle ;

- médullaire.

- La dissémination temporelle peut être affirmée de trois façons :

- par l’apparition d’une nouvelle lésion en T2 ou prenant le contraste sur une IRM de contrôle ;

- par la présence simultanée de lésions prenant le contraste et de lésions ne prenant pas le contraste ;

- par la présence de bandes oligoclonales à la ponction lombaire.

Le suivi en IRM de ces patients comportera au minimum une IRM cérébrale tous les 3 ans et une IRM médullaire tous les 6 ans.

III Sémiologie

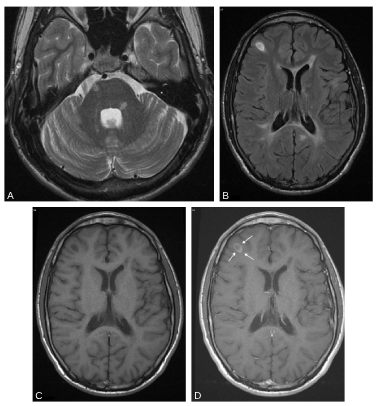

Les lésions sont de forme ovoïde, en hypersignal en T2/FLAIR, en hypo- ou en isosignal en T1 (figure 60.1A).

Fig. 60.1. IRM cérébrale en coupes axiales en T2 (A), en FLAIR (B), en T1 sans (C) et après (D) injection de gadolinium.

À l’étage sous-tentoriel, présence de lésions ovoïdes en hypersignal au niveau pontique droit et du pédoncule cérébelleux gauche (A). À l’étage sus-tentoriel, il existe plusieurs lésions périventriculaires ainsi qu’une lésion juxtacorticale frontale droite prenant le contraste (flèches) ; à noter que les autres lésions ne prennent pas le contraste. Cette IRM remplit donc les critères de dissémination spatiale et de dissémination temporelle.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

La prise de contraste des lésions est inconstante et d’aspect variable ; celles qui prennent le contraste (figure 60.1B) sont dites « actives » (activité inflammatoire).

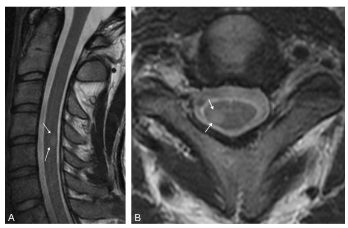

Les localisations caractéristiques sont juxtacorticales, périventriculaires et sous-tentorielles et médullaires (figure 60.2) (voir plus haut les critères de dissémination spatiale) ; l’atteinte du corps calleux est également très évocatrice.

Fig. 60.2. IRM médullaire en coupe sagittale (A) et axiale (B) pondérées en T2.

Lésion médullaire en hypersignal (flèches) en regard de C4-C5 sur la coupe sagittale. En coupe axiale, cette lésion (flèches) touche les cordons latéraux de la substance blanche à droite. À noter la forme caractéristique en « H » de la substance grise bien visible sur cette coupe axiale.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Lésions de la substance blanche de localisation préférentielle : juxtacorticale, périventriculaire, sous-tentorielle et médullaire.

- Prise de contraste inconstante (lésions « actives »).