Plan de chapitre

ITEM 95 – Radiculalgie et syndrome canalaire

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 66 Apparition d’une difficulté à la marche.

- 72 Douleurs du rachis (cervical, dorsal, lombaire).

- 97 Rétention aigüe d’urines.

- 121 Déficit neurologique sensitif et/ou moteur.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 95 – Radiculalgie et syndrome canalaire

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définir les termes de syndrome canalaire, radiculopathie et plexopathie* | ||

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une radiculalgie et les formes topographiques* | ||

| Diagnostic positif | Savoir évoquer le diagnostic de plexopathie* | Caractéristiques sémiologiques du syndrome de Pancoast-Tobias (plexopathie infiltrative) | |

| Étiologie | Connaître les étiologies des radiculalgies* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les diagnostics différentiels des radiculalgies* | ||

| Identifier une urgence | Identifier les situations d’urgence* | ||

| Examens complémentaires | Indication et hiérarchisation des demandes d’examens complémentaires devant une radiculalgie ou plexopathie | ||

| Prise en charge | Argumenter le traitement de première intention d’une radiculalgie non compliquée | Traitement symptomatique : traitement médicamenteux et non médicamenteux | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie des syndromes canalaires* | ||

| Diagnostic positif | Savoir faire le diagnostic d’un syndrome canalaire* | Caractéristiques sémiologiques d’un syndrome du canal carpien, d’une atteinte du nerf ulnaire au coude | |

| Examens complémentaires | Indication et hiérarchisation des demandes d’examens complémentaires devant un syndrome canalaire | ||

| Identifier une urgence | Savoir reconnaître les signes de gravité d’un syndrome canalaire* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les diagnostics différentiels d’un syndrome canalaire* | ||

| Étiologie | Connaître les étiologies des syndromes canalaires* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les différentes formes topographiques les plus fréquentes de syndrome canalaire et radiculaires* | Syndrome du canal carpien, le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude, | |

| Diagnostic positif | Connaître les autres formes topographiques des syndromes canalaires* | Compression du nerf fibulaire au col de la fibule, atteinte du nerf radial dans la gouttière humérale | |

| Prise en charge | Argumenter le traitement de première intention d’un syndrome canalaire non compliqué* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la sémiologie IRM d’une hernie discale | Débord discal venant au contact du sac dural, souvent latéralisée du côté symptomatique, pouvant exercer un effet de masse sur une ou plusieurs racines | |

| Contenu multimédia | Exemple d’IRM de hernie discale | ||

I. Généralités

Les hernies discales sont des saillies du disque intervertébral qui peuvent être responsables d’une compression radiculaire ou médullaire en fonction du niveau. À l’étage lombaire, les hernies discales L4-L5 et L5-S1 sont les plus fréquentes. Elles peuvent être responsables d’une radiculalgie et plus rarement d’un syndrome de la queue de cheval. Les hernies discales de l’étage thoracique sont plus rares, assez souvent calcifiées, et peuvent comprimer la moelle spinale. Les hernies discales cervicales sont souvent associées à des remaniements arthrosiques et peuvent être responsables d’une névralgie cervicobrachiale, plus rarement d’une compression médullaire.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

Le scanner ou l’IRM sans injection de produit de contraste permettent de faire le diagnostic.

L’injection de produit de contraste n’est en principe pas nécessaire (sauf pour l’exploration du rachis opéré).

En IRM, les séquences pondérées en T2 permettent de mettre en évidence d’éventuels signes de souffrance médullaire (hernies discales cervicale ou thoracique).

III. Sémiologie

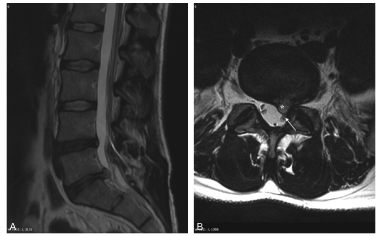

La hernie discale se traduit par un aspect de débord discal venant au contact du sac dural (figure 57.1A) ou du cordon médullaire (figure 57.2) en coupes axiales et sagittales. Sur les coupes axiales, elle est souvent latéralisée d’un côté (du côté symptomatique) (figure 57.1B) mais parfois médiane.

Elle peut exercer un effet de masse sur une ou plusieurs racines, sur le sac dural ou sur la moelle spinale.

Les signes de souffrance médullaire en IRM se traduisent par un hypersignal intramédullaire en séquence pondérée T2.

Fig. 57.1 Hernie discale L5-S1.

IRM en coupes sagittale et axiale pondérées en T2. La coupe sagittale (A) montre un débord postérieur du disque L5-S1. Sur la coupe axiale (B) à l’étage L5-S1, cette hernie discale (∗) apparaît nettement latéralisée à gauche et refoule vers l’arrière la racine S1 gauche (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 57.2 Hernie discale cervicale C5-C6.

IRM en coupe sagittale pondérée en T2 : débord discal (∗) en C5-C6 responsable d’une compression médullaire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- Le scanner ou l’IRM permettent de faire le diagnostic.

- L’aspect radiologique est un débord discal qui comprime, en fonction de son niveau, une racine, le sac dural ou la moelle spinale.