Plan de chapitre

ITEM 242 – Hyperthyroïdie

I. Généralités

– A. Hyperthyroïdies vraies

– B. Thyrotoxicoses

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Maladie de Basedow

– B. Syndromes d’autonomisation

– C. Thyroïdites

Situations de départ

- 17 Amaigrissement.

- 148 Goitre ou nodule thyroïdien.

- 165 Palpitations.

- 166 Tachycardie.

- 194 Analyse du bilan thyroïdien.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 242 – Hyperthyroïdie

| Rang | Rubrique | Intitulé |

| Définition | Définitions de l’hyperthyroïdie et de la thyrotoxicose* | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître la prévalence de l’hyperthyroïdie* | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques d’une hyperthyroïdie* | |

| Identifier une urgence | Connaître les signes cliniques évocateurs d’une crise aiguë thyrotoxique* | |

| Diagnostic positif | Connaître les complications possibles de l’ophtalmopathie dysthyroïdienne : neuropathie optique compressive, kératite d’exposition* | |

| Diagnostic positif | Connaître l’interprétation des dosages hormonaux* | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes biologiques spécifiques (anticorps anti-récepteurs de la TSH) et non spécifiques* | |

| Examens complémentaires | Indications de la scintigraphie thyroïdienne et de l’échographie | |

| Étiologie | Connaître les trois étiologies les plus fréquentes d’hyperthyroïdie* | |

| Diagnostic positif | Connaître les critères diagnostiques d’une maladie de Basedow* | |

| Diagnostic positif | Connaître les critères diagnostiques d’un nodule hypersécrétant* | |

| Diagnostic positif | Connaître les critères diagnostiques d’une hyperthyroïdie iatrogène* | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique d’une hyperthyroïdie* |

I. Généralités

L’hyperthyroïdie est un syndrome clinique et biologique reflétant les conséquences sur l’organisme d’un excès d’hormones thyroïdiennes (T4 libre ou T3 libre).

Le diagnostic biologique repose sur la diminution du taux de la TSH (hormone thyréotrope), secondairement à la mise en jeu du rétrocontrôle négatif opérant au niveau hypophysaire.

On distingue les hyperthyroïdies vraies, par hypersécrétion, des hyperthyroïdies par relargage des stocks hormonaux préformés, couramment dénommées thyrotoxicoses.

A. Hyperthyroïdies vraies

Les hypersécrétions répondent principalement à deux étiologies : l’auto-immunité et les syndromes d’autonomisation.

La maladie de Basedow est la plus fréquente des hyperthyroïdies auto-immunes et résulte de la stimulation de la fonction thyroïdienne par un autoanticorps dirigé contre le récepteur de la TSH (TRAK ou TSI). Les syndromes d’autonomisation désignent des hypersécrétions non auto-immunes et indépendantes de la TSH, souvent dues à une mutation activant le récepteur de la TSH. Elles correspondent à quatre présentations en imagerie : les nodules autonomes solitaires (forme focale) ou multiples (forme multifocale), les formes diffuses/disséminées (goitres toxiques) et les variétés mixtes (goitres nodulaires toxiques).

B. Thyrotoxicoses

Les thyrotoxicoses répondent soit à une atteinte lésionnelle des thyréocytes, définissant le cadre des thyroïdites, soit à une prise volontaire ou iatrogène d’agonistes des hormones thyroïdiennes. Les thyroïdites les plus fréquentes sont la maladie de De Quervain, qui est une thyroïdite algique et fébrile en contexte pseudo-grippal, les thyroïdites auto-immunes (poussées thyrotoxiques de la maladie de Hashimoto), les thyroïdites radiques et les thyroïdites médicamenteuses (interféron, amiodarone, inhibiteurs des tyrosine kinases, thérapies ciblées).

L’amiodarone prescrite à visée antiarythmique est source d’hyperthyroïdie dans 15 % des cas, qui peut survenir pendant ou jusqu’à un an après l’arrêt de l’amiodarone. Elle peut aggraver une hyperthyroïdie préexistante (HIA type 1) ou créer une hyperthyroïdie sur thyroïde normale (HIA type 2).

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Maladie de Basedow

Lorsque la clinique et la biologie (TSH, T4 libre et TRAK) sont concluantes, on réalise une échographie-doppler de première intention qui montre souvent un goitre (70 % des cas) hypervasculaire.

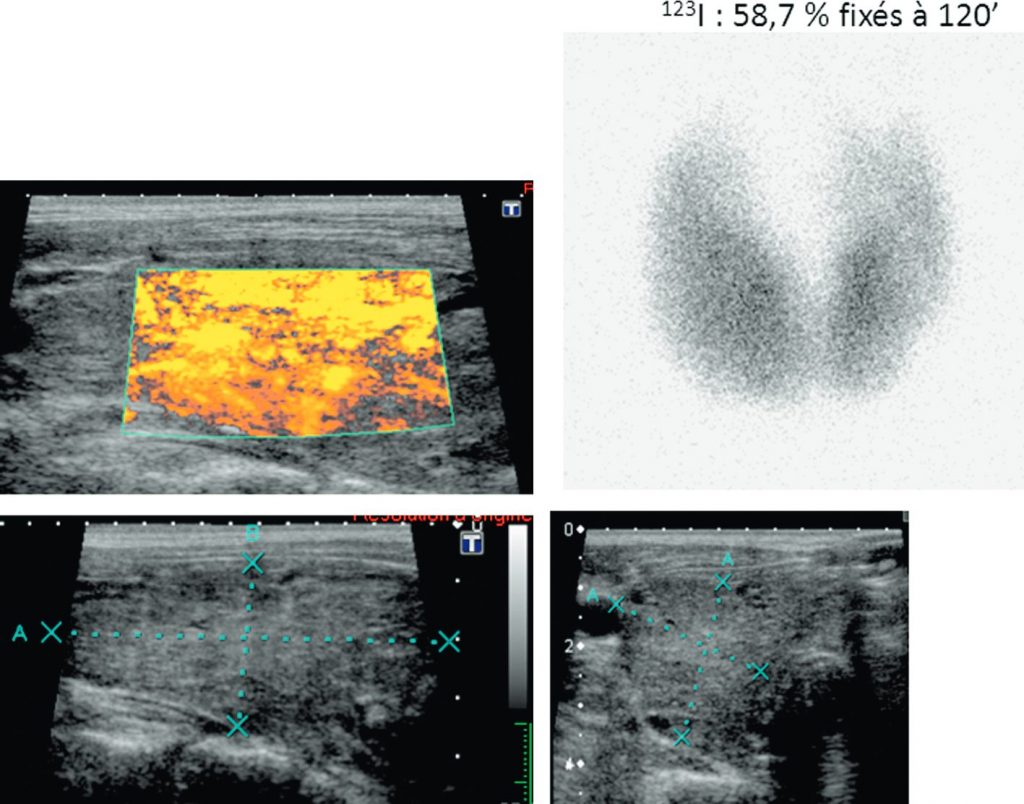

Lorsque le diagnostic n’est pas évident (formes peu sécrétantes, TRAK négatifs), qu’il existe des nodules > 15 mm ou que l’on souhaite traiter par iode 131, on fera également une scintigraphie (figure 46.1).

Fig. 46.1. Maladie de Basedow.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

1. Échographie-doppler

Elle quantifie le volume thyroïdien, qui conditionne le pronostic et la thérapeutique. L’échostructure initialement normale, devient hétérogène avec des plages hypoéchogènes, souvent hypervascularisées, des micronodules, un aspect bosselé des contours. La vascularisation est augmentée de façon diffuse dans tout le parenchyme avec un aspect de thyroid inferno au doppler et une élévation des vitesses circulatoires au niveau des artères thyroïdiennes.

2. Scintigraphie, de préférence à l’iode 123 (123I)

Elle montre une activation diffuse de toute la glande, reflétant la stimulation par les TRAK. La fixation de l’iode 123 est très élevée, en règle supérieure à 20 % à 2 heures en dépit d’une TSH nulle. Les formes communes ou hyperplasiques (60 %) ont une distribution homogène du contraste. Les formes mixtes, intriquées à une maladie de Hashimoto, ont une distribution asymétrique et hétérogène du contraste, facilement identifiées en scintigraphie. Les formes nodulaires (goitres nodulaires « basedowifiés ») peuvent montrer des nodules hypoactifs (85 %) ou hyperactifs (15 %).

B. Syndromes d’autonomisation

L’échographie montre un ou des nodules, solitaires ou au sein d’un goitre, souvent solides ou mixtes, hypoéchogènes ou hétérogènes. Elle peut être normale dans les variétés fréquentes d’hypersécrétion autonome à caractère disséminé.

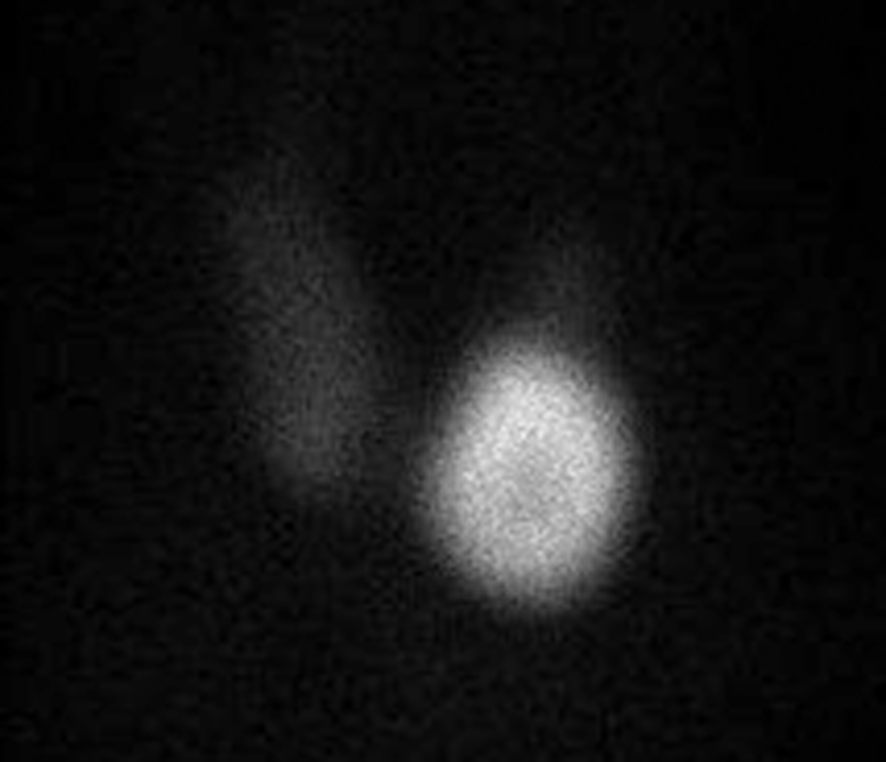

La scintigraphie à l’iode 123 est la technique de référence.

Elle montre la persistance d’un contraste image et d’une fixation modérément élevés mais inadaptés à une TSH basse. L’image définit la variété du syndrome d’autonomisation en montrant un ou plusieurs nodules autonomes, hypercontrastés (« chauds », « hyperfonctionnels » ou toxiques si la TSH est basse) (figures 46.2 et 46.3) ou une variété fonctionnelle disséminée.

Fig. 46.2. La scintigraphie montre une forme focale de syndrome d’autonomisation, ou nodule autonome.

Lorsque le volume du nodule autonome augmente, il entraîne une hyperthyroïdie : on parle de nodule toxique (toxique = hyperthyroïdie).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

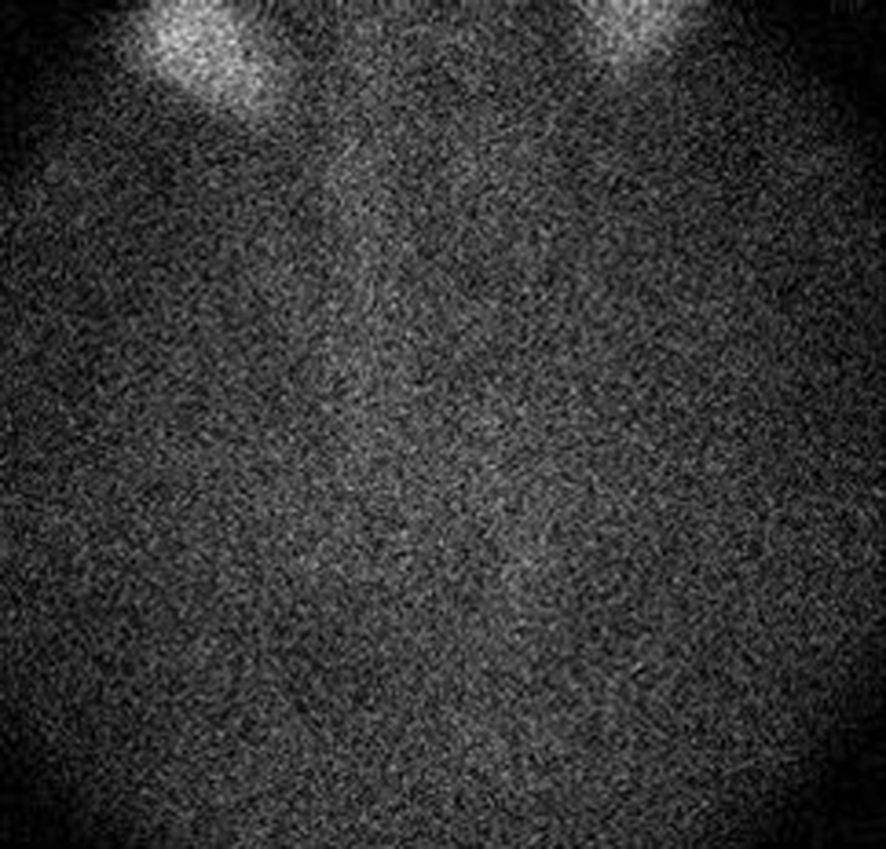

Fig. 46.3. La scintigraphie montre une forme plurifocale de syndrome d’autonomisation, ou nodules autonomes.Les nodules autonomes présents au sein d’une même glande, caractérisent les syndromes d’autonomisation multifocaux (AMF) avec ou sans goitre (goitre multinodulaire autonomisé puis toxique si la TSH est basse).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C. Thyroïdites

L’échographie montre en général un parenchyme hypoéchogène avec une vascularisation pauvre.

La scintigraphie à l’iode 123 montre un contraste diminué, en rapport avec la baisse de la TSH et l’atteinte tissulaire. Les thyroïdites de De Quervain, comme les thyroïdites factices, ont un contraste effondré (« scintigraphie blanche ») (figure 46.4).

Fig. 46.4. La scintigraphie montre un contraste effondré, ou « scintigraphie blanche », correspondant à aspect typique de thyroïdite de De Quervain, de thyroïdite médicamenteuse ou de thyroïdite factice.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’échographie couplée à la scintigraphie thyroïdienne sont les examens clés du diagnostic étiologique et permettent d’adapter le traitement.

- L’échographie-doppler est systématique de première intention.

- La scintigraphie est utile chaque fois que le diagnostic étiologique est incertain, en présence de nodules, pour ajuster un traitement conventionnel ou mal toléré et pour envisager un traitement par l’iode 131.