Plan de chapitre

ITEM 230 – Douleur thoracique aiguë

ITEM 339 – Syndromes coronariens aigus

ITEM 235 – Péricardite aiguë

Diagnostic de l’ischémie myocardique : syndrome coronarien aigu.

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Diagnostic

– B. Pronostic

III. Sémiologie

Diagnostic d’une sténose coronaire par coronarographie et angioscanner (coroscanner)

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Visualisation directe de la sténose coronaire

– B. Diagnostic d’ischémie myocardique

Diagnostic en imagerie d’une myopéricardite aiguë

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Péricardite

I. Généralités

– A. Péricardite aiguë

– B. Péricardite chronique

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Échocardiographie

– B. Radiographie du thorax

– C. Scanner et IRM

Situations de départ

- 161 Douleur thoracique.

- 162 Dyspnée.

- 185 Réalisation et interprétation d’un électrocardiogramme (ECG).

- 320 Prévention des maladies cardiovasculaires.

- 204 Élévation des enzymes cardiaque.

- 233 Identifier/reconnaître les différents examens d’imagerie (type, fenêtre, séquences, incidences, injection).

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 230 – Douleur thoracique aiguë

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Savoir définir une douleur thoracique aiguë* | ||

| Identifier une urgence | Savoir rechercher une détresse vitale devant une douleur thoracique* | Détresse respiratoire ou hémodynamique, troubles de la conscience | |

| Identifier une urgence | Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates* | ||

| Diagnostic positif | Savoir évoquer les 4 urgences cardio-vasculaires devant une douleur thoracique | Dissection aortique, syndromes coronariens aigus, péricardite avec tamponnade, embolie pulmonaire | |

| Diagnostic positif | Connaître la sémiologie clinique fonctionnelle et physique de le dissection aortique* | Redondant avec item 226, 234, 235 | |

| Diagnostic positif | Connaître la démarche diagnostique des 4 urgences cardio-vasculaires* | Terrain évocateur, caractéristiques de la douleur thoracique, particularités de l’examen clinique | |

| Examens complémentaires | Connaître les anomalies électrocardiographiques des 4 urgences cardio-vasculaires* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la place et les anomalies de la radiographie thoracique des 4 urgences cardio-vasculaires | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens biologiques à prescrire et leur interprétation des 4 urgences cardio-vasculaires* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la place de la coronarographie dans le diagnostic et les principes de prise en charge du syndrome coronarien aigu* | ||

| Examens complémentaires | Connaître la place de l’échocardiographie, de l’ETO et du scanner thoracique dans le diagnostic de dissection aortique | ||

| Étiologie | Devant un angor d’effort, connaître les principales causes d’angor fonctionnel* | Rétrécissement aortique serré, cardiomyopathie hypertrophique ,tachycardies (fibrillation atriale), anémie, hyperthyroïdie | |

| Étiologie | Connaître les principales causes thoraciques de douleur aiguë en dehors des quatre urgences cardiovasculaires* | Pneumonie, pneumothorax. Renvoyer aux items correspondants | |

| Étiologie | Connaître les principales causes extra-thoraciques de douleur thoracique* | Pancréatite, cholécystite, ulcère, RGO. Renvoyer aux items correspondants | |

ITEM 339 – Syndromes coronariens aigus

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de l’infarctus myocardique* | ||

| Définition | Définition d’un syndrome coronarien aigu (SCA) non ST + et ST +* | ||

| Prévalence, épidémiologie | Prévalence du SCA et mortalité* | ||

| Éléments physiopathologiques | Physiopathologie des SCA (ST– et ST +) et de l’angor stable* | Rupture de plaque, érosion de plaque, thrombose coronaire-sténose coronaire, déséquilibre apports/besoins | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes d’interrogatoire et de l’examen clinique d’une douleur angineuse et les présentations atypiques, du SCA et de ses complications * | ||

| Diagnostic positif | Connaître les signes électrocardiographiques d’un SCA ST + et confirmer sa localisation ; connaître les signes électrocardiographiques d’un SCA non ST +* | Pour ST + : sus-décalage de ST, miroir, territoires, bloc de branche gauche | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications de l’ECG devant toute douleur thoracique ou suspicion de SCA ; connaître les indications et interpréter le dosage de troponine* | Interprétation ECG et troponine | |

| Examens complémentaires | Connaître l’apport de la coronarographie et du coroscanner | Intérêt, limites et risques | |

| Identifier une urgence | Reconnaître l’urgence et savoir appeler (SAMU-Centre 15 en extrahospitalier) en cas de douleur thoracique* | Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge préhospitalière et hospitalière | |

| Prise en charge | Connaître les différentes modalités de revascularisation coronaire* | Angioplastie, stent, pontage et thrombolyse | |

| Prise en charge | Connaître les principes et stratégies thérapeutiques depuis la prise en charge par le SAMU du SCA ST +, non ST +, de l’angor stable* | Traitement antithrombotique, stratégie de reperfusion par angioplastie ou thrombolyse, monitoring, autres médicaments | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la stratégie thérapeutique au long cours devant un angor stable* | ||

ITEM 235 – Péricardite aiguë

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition d’une péricardite aiguë* | ||

| Diagnostic positif | Symptômes et signes cliniques d’une péricardite aiguë* | Comprendre l’enjeu diagnostique par rapport aux syndromes coronariens aigus | |

| Identification de l’urgence | Connaître les signes de gravité d’une péricardite aiguë et savoir appeler en urgence pour un drainage de l’épanchement* | Identifier l’urgence possible devant des signes d’insuffisance cardiaque droite, une hypotension artérielle et une diminution marquée du pouls en inspiration | |

| Examens complémentaires | ECG, bilan biologique initial* | Connaître les signes ECG et leur évolution, marqueurs inflammation et nécrose, ionogramme sanguin, urée, créatinine, hémocultures et IDR si besoin | |

| Examens complémentaires | Ponction péricardique* | Diagnostic étiologique d’un épanchement péricardique (péricardite infectieuse, insuffisance cardiaque, tumorale) | |

| Examens complémentaires | Connaître l’objectif de l’imagerie dans l’exploration d’une péricardite aiguë : cliché thoracique et échocardiographie | Indication et principaux résultats : élargissement de la silhouette cardiaque, calcificaiton péricardique, anomalies du médiastin, anomalies parenchymateuses pulmonaires, échocardiographie : absence ou présence d’un épanchement péricardique, anomalies de la cinétique cardiaque, anomalies de l’aorte intitiale | |

| Contenu multimédia | Exemple ECG d’une pericardite aiguë* | ||

| Prise en charge | Évaluation des risques de complications nécessitant une hospitalisation* | Fièvre > 38 °C, durée des symptômes, épanchement péricardique abondant, résistance au traitement anti-inflammatoire | |

| Étiologie | Forme clinique usuelle* | Péricardite aiguë virale | |

| Étiologie | Péricardite au cours d’un infarctus du myocarde* | Péricardite précoce, syndrome de Dressler | |

| Étiologie | Formes cliniques moins fréquentes* | Péricardite purulente, tuberculeuse, néoplasique, auto-immune, au cours de l’insuffisance rénale chronique, post-péricardotomie | |

| Prise en charge | Traitement d’une péricardite aiguë bénigne* | Repos, antalgiques, bithérapie anti-inflammatoire : aspirine ou ibuprofène et colchicine | |

| Suivi et/ou pronostic | Savoir énumérer les principales complications d’une péricardite aiguë | Épanchement péricardique abondant, tamponnade, myocardite, péricardite récidivante, péricardite chronique, péricardite constrictive | |

| Étiologie | Savoir évoquer les principales étiologies devant une tamponnade* | Évoquer les principales étiologies devant une tamponnade (hémopéricarde, traumatique, néoplasiques, virales, post-IDM, dissection aortique) | |

| Identification de l’urgence | Savoir faire le diagnostic d’une tamponnade* | Savoir évoquer le diagnostic devant la présence de signes droits et/ou un tableau clinique de choc obstructif | |

Diagnostic de l’ischémie myocardique : syndrome coronarien aigu

I. Généralités

Est appelé syndrome coronarien aigu toute douleur thoracique persistant au-delà de 20 minutes et résistant au traitement par trinitrine. Cette douleur est liée à l’occlusion d’une ou plusieurs artères coronaires qui va entraîner une nécrose myocardique du territoire ischémié en aval de l’occlusion.

Parmi les syndromes coronariens aigus (SCA), on distingue :

- l’infarctus du myocarde transmural, qui s’accompagne à l’ECG d’une élévation électrique du segment ST ;

- l’infarctus du myocarde non transmural, sans élévation à l’ECG du segment ST : « SCA non ST » (10 % des infarctus), de diagnostic initial plus difficile.

Dans ces deux cas, la nécrose du myocarde entraîne une augmentation des enzymes cardiaques (le dosage de la troponine ultrasensible doit être privilégié) dans les heures qui suivent.

Le syndrome de menace, ou angor instable, pour lequel il n’existe pas encore de nécrose et donc pas d’élévation enzymatique mais des anomalies de la repolarisation à l’ECG, nécessite une prise en charge urgente pour ne pas évoluer vers l’infarctus.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Diagnostic

1. Coronarographie

La coronarographie est l’examen clé du diagnostic, à réaliser en urgence devant tout syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du ST ou forte suspicion clinique de maladie coronaire, idéalement dans un délai de moins de 2 heures après le début de la douleur pour permettre, dans le même temps, une désobstruction mécanique de l’artère.

Elle se fait par ponction d’une artère périphérique radiale ou fémorale et introduction d’un cathéter dans les deux artères coronaires pour réaliser l’angiographie. Cette opacification montre le nombre, la topographie et le degré de l’obstruction coronaire, totale en cas d’occlusion et partielle en cas de sténose (figure 40.1A).

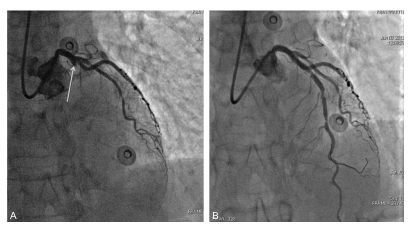

Fig. 40.1. Coronarographie gauche.

Il existe une obstruction complète (flèche) de l’artère interventriculaire gauche (A). Après dilatation et mise en place d’un stent, l’artère est à nouveau perméable (B).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Cet examen permet de « désobstruer » les artères par angioplastie au ballonnet et pose de stent (figure 40.1B).

Lorsque le syndrome douloureux thoracique ne présente pas de modification du segment ST ni d’augmentation de la troponine ultrasensible et que le patient présente un risque prétest intermédiaire ou faible, la prise en charge spécifique peut se faire dans les 72 heures. Plusieurs possibilités de prise en charge sont envisageables :

- la prise en charge classique par la surveillance et un examen de stress (écho de stress, scintigraphie de stress ou IRM de stress) ;

- ou bien la réalisation d’un angioscanner des artères coronaires (coroscanner).

2. Angioscanner des artères coronaires

L’objectif de cet examen est de détecter des lésions athéromateuses coronaires à l’origine de sténoses. Dans ce contexte, la présence de sténoses d’au moins une coronaire supérieures à 50 % permet le diagnostic positif de syndrome coronarien aigu et implique une prise en charge spécifique. Il est important dans ce cadre de préciser la présence de surcharge athéromateuse même si les sténoses sont inférieures à 50 % en vue d’un traitement préventif de l’athérome coronarien. (figure 40.2). L’autre intérêt du scanner est d’éliminer une origine non coronarienne au syndrome douloureux thoracique dans le cadre des diagnostics différentiels des autres causes de douleurs thoraciques d’origine aortique (dissection aortique) ou pulmonaire (embolie pulmonaire) mettant en jeu le pronostic vital.

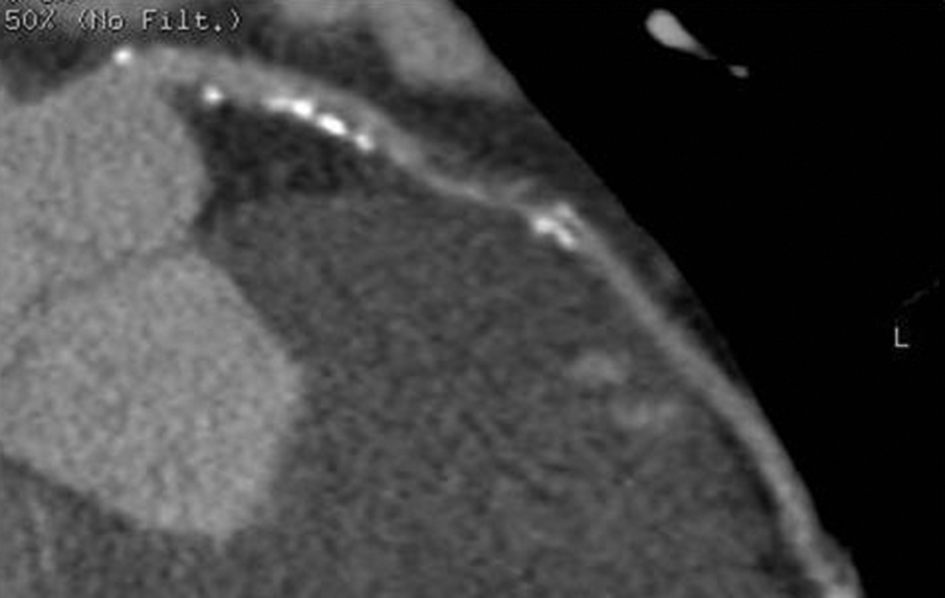

Fig. 40.2. L’angioscanner coronaire (autre patient) avec reconstruction le long de l’artère interventriculaire antérieure montre le rétrécissement de cette artère.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

3. Échographie cardiaque transthoracique

C’est souvent le premier examen réalisé aux urgences cardiologiques, dès le diagnostic de SCA posé, car il permet d’identifier une zone du myocarde hypocontractile et de faire le diagnostic de complications graves comme la rupture d’un muscle papillaire du ventricule (ancien pilier des valves atrioventriculaires), la rupture d’une paroi du myocarde et un hémopéricarde.

Cependant cet examen ne doit pas retarder la réalisation de la coronarographie.

B. Pronostic

1. IRM cardiaque

À distance de l’épisode aigu, l’IRM cardiaque permet l’analyse de la fonction et des volumes cardiaques. Après un infarctus, l’IRM permet de rechercher ces complications comme la rupture ventriculaire, le thrombus ventriculaire ou l’anévrisme ventriculaire ; de plus, l’étude du rehaussement tardif montre l’étendue et la profondeur dans la paroi de la nécrose. L’IRM permet d’apprécier la viabilité myocardique, c’est-à-dire les chances de récupération après revascularisation du patient. Elle peut être complétée par la recherche d’une réserve contractile, réalisée au cours de l’IRM par injection de dobutamine à faible dose pour affiner le résultat.

Pour les syndromes coronariens aigus sans élévation du ST ou avec des coronaires normales sur la coronarographie, l’IRM permet de faire le diagnostic de myocardite aiguë qui a la même présentation clinique.

2. Échographie cardiaque

L’échographie sous dobutamine à faible dose permet l’analyse de la fonction et des volumes ventriculaires et également la recherche de réserve contractile témoignant de la viabilité myocardique.

3. Scintigraphie myocardique

La scintigraphie de perfusion myocardique permet l’analyse de la fonction, des volumes et de la viabilité myocardique. La valeur pronostique est déterminée par l’étendue des anomalies perfusionnelles d’effort réversibles au repos (ischémie) et non réversibles (nécrose). La présence d’une ischémie supérieure à 10 % de l’étendue du myocarde est une indication à réaliser une revascularisation par angioplastie ou par pontage.

La fraction d’éjection et le volume télédiastolique du ventriculaire gauche ainsi que le nombre de segments non viables sont des éléments clés du pronostic.

III. Sémiologie

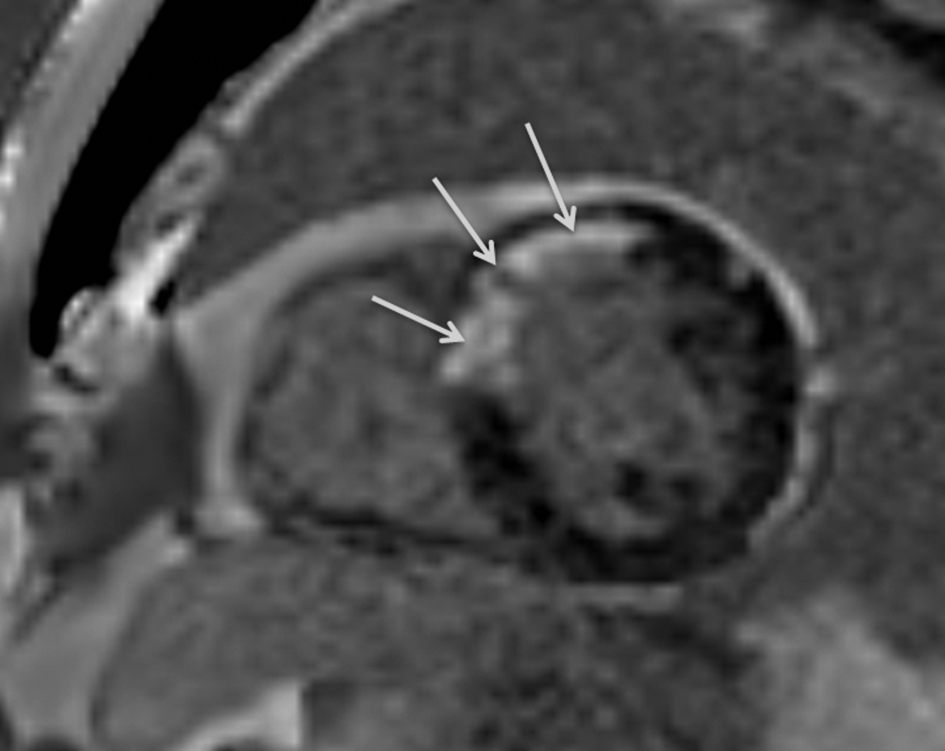

En cas d’infarctus, l’IRM avec les séquences de rehaussement tardif montre une prise de contraste de topographie sous-endocardique ou transmurale dans un territoire artériel systématisé (figure 40.3). L’IRM permet le diagnostic différentiel avec une myocardite.

Fig. 40.3. IRM après injection en coupe petit axe « deux cavités », montrant une plage de rehaussement tardif de topographie sous-endocardique (flèches) dans le territoire antéro-septal.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

En cas d’infarctus, la scintigraphie de perfusion myocardique met en évidence un ou plusieurs défects perfusionnels après le stress et non réversible au repos. L’intensité du signal au repos permet de déterminer s’il persiste une viabilité myocardique résiduelle pouvant bénéficier d’une revascularisation.

Points clés

- La coronarographie est l’examen à pratiquer en extrême urgence en cas de SCA avec élévation du ST et/ou suspicion très forte de maladie coronaire, car elle permet de réaliser une désobstruction coronaire dans le même temps.

Diagnostic d’une sténose coronaire par coronarographie et angioscanner (coroscanner)

I. Généralités

La recherche d’une sténose coronaire peut être faite directement par un examen morphologique d’imagerie des artères coronaires (coronarographie ou angioscanner coronaire) ou indirectement, en recherchant le retentissement myocardique de la sténose au repos, à l’effort ou après stress pharmacologique, par la scintigraphie, l’échographie ou l’IRM.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Visualisation directe de la sténose coronaire

1. Coronarographie

La coronarographie est l’examen clé. Elle montre le nombre, le degré du rétrécissement complet (occlusion) ou partiel de l’artère, sa topographie (figure 40.4), et permet le traitement dans le même temps par angioplastie au ballon, associée le plus souvent à la pose d’un stent.

Fig. 40.4. Coronarographie permettant de montrer et de quantifier le degré de sténose à l’aide d’un logiciel de quantification.

Source : CERF, CNEBMN, 2022

C’est un examen invasif avec un risque de complications. Cette technique, en dehors de l’urgence, est donc réalisée s’il existe des arguments en faveur d’une ischémie myocardique, et en particulier si le test d’ischémie myocardique est positif.

Il est de plus en plus souvent couplé à la réalisation d’une évaluation de la réserve coronaire par FFR (Fractional Flow Reserve), index de la sévérité du retentissement fonctionnel d’une sténose coronaire calculé à partir de pressions mesurées au cours du geste.

2. Angioscanner coronaire (coroscanner)

Peu invasif mais irradiant (irradiation peu différente de celle d’une coronarographie actuellement), il assure le diagnostic des sténoses des artères coronaires de plus de 1,5 mm de diamètre (figure 40.5) ainsi que les diagnostics différentiels. De plus, il permet de mettre en évidence la présence de lésions athéromateuses coronaires même si elles ne sont pas à l’origine de sténose > 50 %.

Fig. 40.5. Angioscanner coronaire montrant une sténose de l’artère coronaire gauche en rapport avec une plaque athéromateuse (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Ayant une excellente valeur prédictive négative, il peut être proposé dans le cadre des douleurs thoraciques chroniques, dans une population à risque prétest faible ou intermédiaire de coronaropathie, en alternative à la coronarographie pour éliminer une cause coronaire en montrant l’absence de sténose coronaire. Cela permet une prise en charge plus rapide des patients, et ce de façon non invasive. Cet examen n’a pas de valeur fonctionnelle et le caractère hémodynamiquement significatif d’une sténose ne peut être précisé sur le coroscanner. Pour rechercher le caractère fonctionnel ou non d’une sténose, il faut demander un examen à la recherche d’une ischémie.

B. Diagnostic d’ischémie myocardique

.Plusieurs techniques sont actuellement disponibles avec une efficacité proche :

- l’IRM de stress (avec vasodilatateurs) ;

la scintigraphie d’effort ou de stress pharmacologique (persantine ou adénosine) ;

l’échographie cardiaque de stress

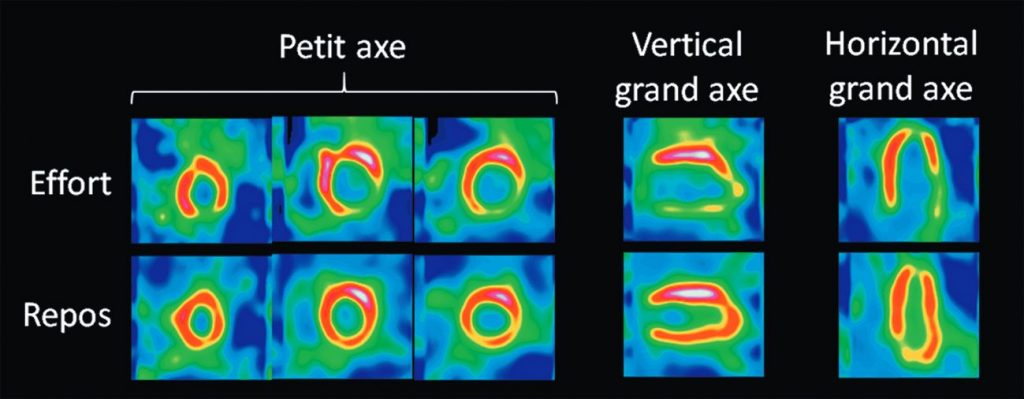

Toutes ces techniques montrent qu’après un stress pharmacologique ou physique, le territoire en aval d’une sténose significative d’un point de vue hémodynamique est hypoperfusé (IRM, scintigraphie) avec une baisse de la contractilité (échographie). L’étendue de la zone ischémique (évaluée en pourcentage de myocarde) est un élément clé de ces examens fonctionnels (figure 40.6). Ces examens ont des sensibilité et spécificité similaires.

Points clés

- L’examen de référence pour le diagnostic de sténose coronaire est la coronarographie, technique invasive qui a l’avantage de permettre le traitement de la lésion dans le même temps.

- L’angioscanner des artères coronaires est une technique non invasive qui peut être, dans certains cas, utilisée comme alternative à la coronarographie.

- L’IRM de stress, la scintigraphie et l’échographie de stress sont des tests d’ischémie myocardique qui ont des valeurs diagnostiques proches.

Fig. 40.6. Scintigraphie myocardique de perfusion montrant une hypofixation à l’effort de l’ensemble de la paroi inférieure s’étendant à la paroi latérale, réversible au repos, et correspondant à une ischémie myocardique dans le territoire de l’artère circonflexe.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Diagnostic en imagerie d’une myopéricardite aiguë

I. Généralités

Il s’agit d’une atteinte inflammatoire, souvent virale, parfois toxique, du péricarde et/ou du myocarde qui se manifeste comme un syndrome coronarien aigu ou subaigu fébrile ou post-infectieux.

L’évolution est favorable dans 90 % des cas vers la guérison, et dans 10 % des cas vers une myocardiopathie dilatée, d’où la nécessité d’un suivi clinique et en imagerie.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’IRM, avec étude de l’œdème et du rehaussement tardif après injection localisé au niveau sous-épicardique et sans segmentation vasculaire, permet de porter le diagnostic. L’œdème, lorsqu’il est présent, témoigne du caractère aigu de l’atteinte. L’IRM permet également de faire le diagnostic différentiel avec un infarctus du myocarde à coronaires saines mis en évidence par une prise de contraste sous-endocardique dans un segment vasculaire.

L’IRM est réalisée chez un patient sans critère d’instabilité chez qui une myocardite ou un infarctus à coronaires saines a été suspecté(e) cliniquement.

Cet examen n’est pas irradiant et il est le seul à pouvoir faire la différence entre un infarctus à coronaires saines et une myocardite.

III. Sémiologie

L’IRM montre :

- en cas de myocardite :

- un hypersignal en T2 sous-épicardique témoignant d’un œdème myocardique ;

- un rehaussement après injection de plages sous-épicardiques non systématisées à un territoire coronaire (figure 40.7) ;

- le respect de la zone sous-endocardique, qui permet d’exclure complètement un infarctus ;

- une altération de la fraction d’éjection du ventricule gauche sur les séquences cinétiques ;

- en cas d’atteinte péricardique :

- un rehaussement du péricarde ;

- la présence d’un épanchement.

Fig. 40.7. Exemple de myocardite en IRM, en coupe petit axe « deux cavités », après injection de chélate de gadolinium.

Présence d’un rehaussement tardif de topographie non systématisée, sous-épicardique latéral (flèches). Le respect de la zone sous-endocardique permet d’exclure complètement un infarctus.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’IRM, avec étude de l’œdème et du rehaussement tardif, est l’examen clé du diagnostic positif de myocardite.

Péricardite

I. Généralités

Les causes des épanchements liquidiens péricardiques sont multiples, dominées par les péricardites (avec ou sans myocardite associée) aiguës virales.

A. Péricardite aiguë

La péricardite aiguë se manifeste par une inflammation des feuillets séreux péricardiques :

- à un stade précoce : c’est la péricardite sèche ;

- à un stade évolué, un épanchement exsudatif se constitue et, s’il devient compressif, il peut entraîner une « tamponnade » qui exige un drainage urgent de l’épanchement pour « décomprimer » les cavités cardiaques.

B. Péricardite chronique

La péricardite chronique correspond à une inflammation chronique des feuillets qui deviennent fibreux, parfois calcifiés, et peuvent alors entraîner une adiastolie. On parle alors de péricardite chronique constrictrice (PCC).

Les causes de PCC sont multiples : post-infectieuses (dont post-tuberculeuses), post-radiothérapie, post-chirurgie cardiaque, etc.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Échocardiographie

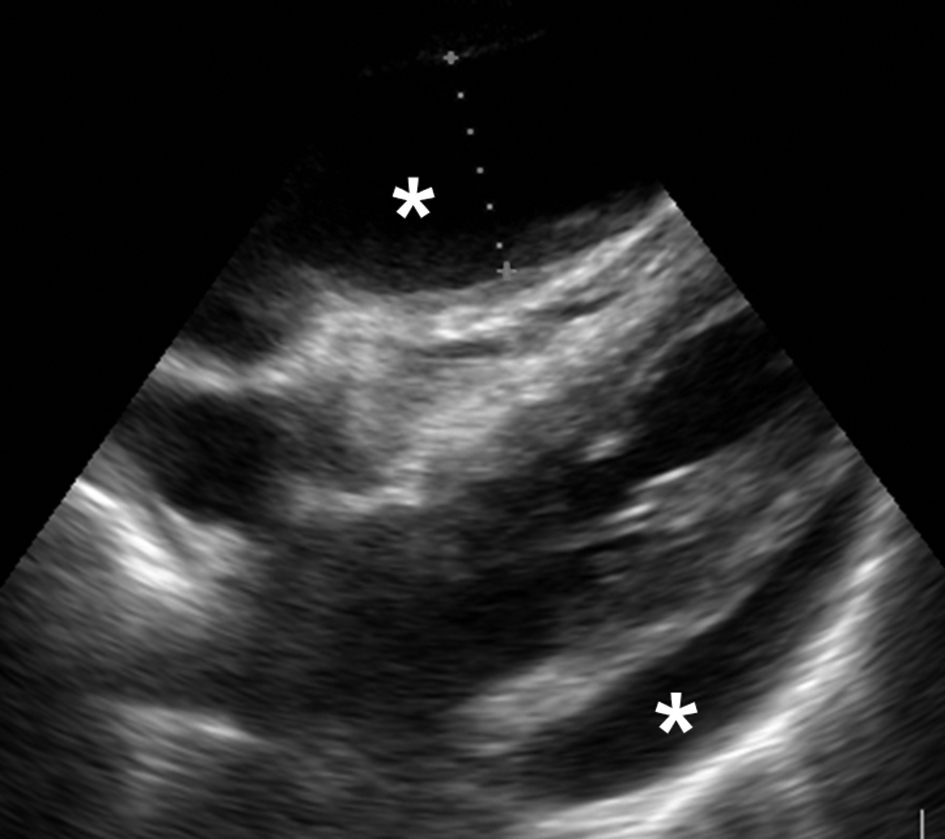

L’échocardiographie permet le diagnostic positif de péricardite aiguë, l’évaluation d’une pathologie associée ou causale, et permet d’estimer le volume de l’épanchement péricardique (figure 40.8), son accessibilité à un drainage et l’apparition de signes de tamponnade.

Fig. 40.8. Volumineux épanchement péricardique en échocardiographie.

L’épanchement apparaît anéchogène (∗) en avant et en arrière du cœur.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

C’est le meilleur élément pour le suivi longitudinal.

B. Radiographie du thorax

Elle peut suspecter le diagnostic de péricardite aiguë mais il devra être confirmé par l’échocardiographie.

Elle peut mettre en évidence une pathologie associée (tumeur) ou une calcification péricardique.

C. Scanner et IRM

La péricardite aiguë simple ne nécessite pas d’exploration par scanner ou IRM.

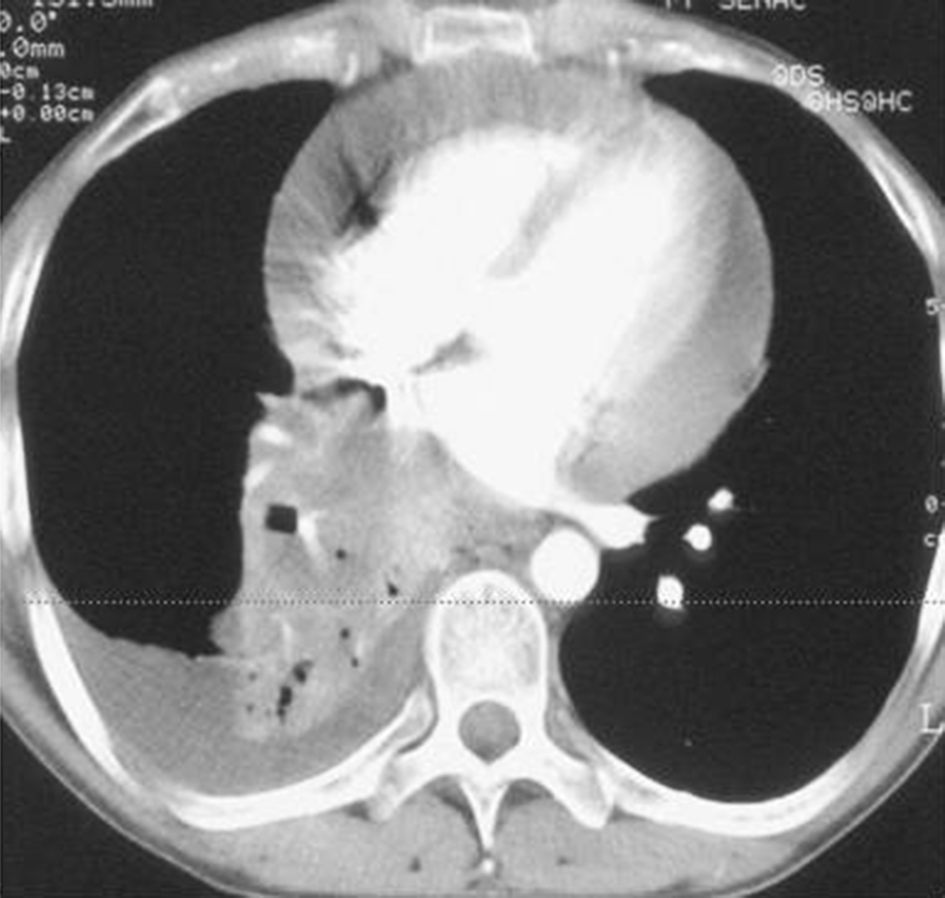

Pour le diagnostic et le suivi d’une PCC, la TDM et l’IRM apportent des informations complémentaires pour le diagnostic étiologique :

- des calcifications post-tuberculeuses ou post-radiques (seulement la TDM) ;

- des tumeurs (figures 40.9 et 40.10) ;

- des signes associés en faveur d’une pathologie inflammatoire chronique.

En cas de PCC et avant un geste chirurgical de « décortication péricardique », le scanner est indispensable pour préciser la taille et la topographie des épaississements péricardiques et des calcifications.

En cas de suspicion de PCC, devant un tableau d’adiastolie, l’IRM aide à faire le diagnostic différentiel entre une cardiomyopathie restrictive et une PCC. Le diagnostic peut être confirmé par la réalisation d’un cathétérisme cardiaque qui met en évidence un « dip plateau ».

Fig. 40.9. Péricardite chronique.

La TDM montre un volumineux épanchement péricardique associé à une masse bronchopulmonaire et à un épanchement pleural droit, en faveur d’une étiologie tumorale de l’épanchement péricardique.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

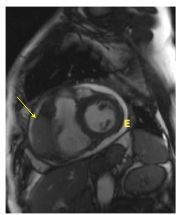

Fig. 40.10. Péricardite chronique en rapport avec un lymphome.

L’IRM montre l’épanchement péricardique (E) et l’infiltration pariétale ventriculaire droite (flèche).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’échographie cardiaque est l’examen clé du diagnostic positif d’épanchement péricardique.

- Une TDM est indispensable avant chirurgie des PCC.

- L’IRM contribue au diagnostic différentiel entre PPC et cardiomyopathie restrictive.