Plan de chapitre

ITEM 332 – État de choc. Principales étiologies : hypovolémique, septique, cardiogénique, anaphylactique

ITEM 334 – Prise en charge immédiate préhospitalière et à l’arrivée à l’hôpital, évaluation des complications chez (…) un polytraumatisé

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Diagnostic

– B. Radiologie interventionnelle

Situations de départ

- 34 Douleur aiguë postopératoire.

- 60 Hémorragie aiguë.

- 110 Saignement génital anormal en post-partum.

- 171 Traumatisme abdominopelvien.

- 173 Traumatisme des membres.

- 176 Traumatisme sévère.

- 177 Traumatisme thoracique.

Items, hiérarchisation des connaissances

ITEM 332 – État de choc. Principales étiologies : hypovolémique, septique, cardiogénique, anaphylactique

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition de l’état de choc* | Savoir définir un état de choc | |

| Étiologies | Connaître les principales étiologies des états de choc* | Cardiogénique, obstructif, septique, hémorragique et anaphylactique | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie des états de choc, selon leur étiologie* | Connaître les principaux mécanismes hémodynamiques, inflammatoires et métaboliques conduisant aux défaillances d’organes | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cliniques d’un état de choc* | Reconnaître l’hypotension artérielle et savoir rechercher les signes de défaillance d’organes, savoir rechercher une hyperlactatémie | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments d’anamnèse et cliniques pour le diagnostic étiologique selon l’anamnèse et la clinique* | Savoir recueillir les éléments anamnestiques et cliniques nécessaires à l’orientation diagnostique | |

| Examens complémentaires | Savoir caractériser le type d’état de choc | Savoir recourir aux examens complémentaires permettant de caractériser l’étiologie de l’état de choc (échocardiographie, tomodensitométrie, biologie) | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration devant un choc hémorragique | ||

| Prise en charge | Connaître les éléments de prise en charge immédiate d’un état de choc | Arrêt du mécanisme causal (hémorragie, anaphylaxie), oxygénation, remplissage vasculaire adapté, appel à l’aide | |

| Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge du choc hémorragique | Stratégie transfusionnelle ; Connaître les principes d’hémostase (médicamenteux, chirurgie, radiologie interventionnelle de l’artère causale d’un choc hemorragique, endoscopie…) | |

ITEM 334 – Prise en charge immédiate préhospitalière et à l’arrivée à l’hôpital, évaluation des complications chez (…) un polytraumatisé

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Savoir définir un traumatisé sévère* | Patient victime d’un traumatisme dont l’énergie est susceptible d’entraîner une lésion menaçant le pronostic vital | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les causes de mortalité après un traumatisme* | Mortalité précoce (hémorragie et traumatisme crânien), mortalité tardive (traumatisme crânien, défaillance multiviscérale) | |

| Diagnostic positif | Savoir identifier et caractériser les lésions cliniquement* | Caractériser les lésions céphaliques, rachidiennes, thoraciques, abdominales, pelviennes, des membres | |

| Diagnostic positif | Connaître les critères de gravité d’un traumatisé* | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de prise en charge préhospitalière des lésions* | Hémostase, immobilisation des foyers de fracture, analgésie, lutte contre l’hypothermie, connaître l’impact négatif du temps jusqu’au geste d’hémostase | |

| Prise en charge | Connaître les principes de réanimation préhospitalière* | Traitement des défaillances ventilatoire (item 359), hémodynamique (item 332) et neurologique (item 334 – crâne) | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge diagnostique à l’arrivée à l’hôpital | Examen clinique, place des examens complémentaires, bilan lésionnel exhaustif | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique à l’arrivée à l’hôpital* | Poursuivre les manœuvres de réanimation, organiser la planification des interventions chirurgicales avec les équipes spécialisées, savoir demander un avis urologique devant toute uréthroragie en vue du sondage urinaire | |

| Prise en charge | Connaître les principales complications du traumatisé sévère à court, moyen et long termes* | Infectieuses, thromboemboliques, psychiques, douleur | |

I. Généralités

Les chocs hémorragiques mettent en jeu le pronostic vital. Le diagnostic étiologique peut être indiqué par le contexte clinique (polytraumatisé, hémorragie de la délivrance, pathologie tumorale sous-jacente connue), ainsi que des facteurs favorisants comme le risque hémorragique très majoré par la prise de médicaments anticoagulants.

L’origine précise, quand elle n’est pas connue, doit être recherchée par angioscanner.

Quand le traitement étiologique n’est pas possible en urgence et que l’origine du saignement est identifiée sur une artère, alors il est possible de proposer chez un patient réanimé et stabilisé hémodynamiquement un traitement endovasculaire qui permet soit d’exclure la brèche (par une endoprothèse) soit d’emboliser, c’est-à-dire d’occlure l’artère responsable du saignement pour arrêter l’hémorragie.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Diagnostic

La réalisation d’examens d’imagerie à visée diagnostique dépend de l’origine et de la topographie du saignement.

Certains syndromes hémorragiques ne nécessitent aucune imagerie :

- en cas d’hémorragie de la délivrance, aucun examen n’est nécessaire car le saignement est toujours alimenté par les artères utérines ;

- en cas d’hémorragie digestive, de nombreuses causes seront identifiées par les examens endoscopiques.

1. Échographie

Elle n’est indiquée qu’en cas de suspicion d’hémorragie intrapéritonéale car elle est très performante pour détecter un hémopéritoine. C’est pourquoi elle est très utile dans la prise en charge des traumatismes abdominaux. Néanmoins, elle sera toujours complétée par un scanner pour confirmer le diagnostic et identifier l’origine du saignement.

2. Angioscanner

Réalisé aux temps artériels, veineux et tardif sur la région anatomique suspecte de saignement (souvent abdominopelvienne), il permet de détecter l’origine du saignement ainsi que l’artère qui l’alimente (figure 39.1, A et B). Il est particulièrement indiqué :

- chez le polytraumatisé ;

- en cas d’hémorragie sous anticoagulants ;

- en cas de pathologie tumorale ;

- en cas de contexte postopératoire récent ;

- en cas de syndrome hémorragique aigu sans pathologie connue.

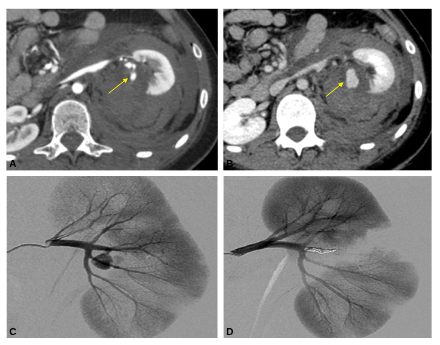

Fig. 39.1. Syndrome hémorragique aigu suite à un coup de couteau dans le dos.

Le scanner après injection met en évidence un volumineux hématome rétropéritonéal, périrénal gauche avec une fuite de produit de contraste dans le hile rénal bien visible au temps artériel (A) et qui se majore au temps parenchymateux (B) (flèches). L’artériographie réalisée en urgence montre la rupture d’un faux anévrisme (C). L’hémorragie est stoppée grâce à l’embolisation de l’artère porteuse avec mise en place de coils (D).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Radiologie interventionnelle

L’artériographie est réalisée à visée thérapeutique pour faire l’embolisation de l’artère causale. Après ponction d’une artère fémorale le plus souvent, un cathéter est amené par voie endovasculaire jusqu’à l’artère responsable du saignement. Une fois le saignement authentifié par l’injection de produit de contraste qui montre une extravasation (hors du vaisseau) (figure 39.1C), l’artère en cause est occluse par :

- soit l’injection de particules, résorbables ou non ;

- soit le dépôt des spires métalliques (coils) (figure 39.1D).

Ces embolisations concernent surtout les hémorragies secondaires :

- à des traumatismes ;

- aux accouchements ;

- à des tumeurs ;

- à des lésions digestives non accessibles à l’endoscopie ;

- à une chirurgie récente ;

- etc.

Points clés

- Si l’origine et la cause du saignement ne peuvent pas être identifiées cliniquement ou par endoscopie, l’angioscanner est l’examen clé pour visualiser un saignement actif.

- L’embolisation permet d’arrêter tout saignement d’origine artérielle.