Plan de chapitre

ITEM 300 – Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

– A. IRM

– B. TEP au 18FDG

Situations de départ

- 16 Adénopathies unique ou multiples.

- 17 Amaigrissement.

- 21 Asthénie.

- 106 Masse pelvienne.

- 112 Saignement génital anormal (hors grossesse connue).

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 300 – Tumeurs du col utérin, tumeur du corps utérin

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Prévalence, épidémiologie | Épidémiologie descriptive en France du cancer du col* | Connaître l’incidence ainsi que la mortalité par cancer du col, avoir une notion de l’épidémiologie mondiale | |

| Éléments physiopathologiques | Infection HPV et cofacteurs* | Infection HPV, tabac, immunosuppression, absence de dépistage | |

| Définition | Principaux types histologiques de cancer du col* | Carcinomes épidermoïdes, adénocarcinomes, autres | |

| Prévalence, épidémiologie | Prévention : intérêt de la vaccination* | Connaître l’intérêt de la vaccination contre l’infection par HPV incluant l’évaluation du rapport bénéfice-risque, ainsi que les modalités de cette démarche de prévention, avoir une notion de la couverture vaccinale en France | |

| Diagnostic positif | Prévention : intérêt et modalités du frottis cervico-utérin (FCU) et test HPV* | Connaître l’intérêt du FCU dans le dépistage du cancer du col ainsi que ses modalités pratiques d’organisation et connaître le vocabulaire permettant de comprendre un compte rendu d’examen cytologique de FCU | |

| Diagnostic positif | Connaître les circonstances de découverte du cancer du col* | Dépistage, signes cliniques, stades précoces/stades avancés | |

| Diagnostic positif | Diagnostic clinique du cancer du col utérin* | ||

| Examens complémentaires | Examens complémentaires du cancer du col utérin (IRM)* | Connaître les signes orientant vers un cancer du col de l’utérus ainsi que les examens pertinents à effectuer selon les situations pour obtenir une preuve histologique. Indication à faire une IRM | |

| Prévalence, épidémiologie | Épidémiologie descriptive en France du cancer de l’endomètre* | ||

| Étiologies | Épidémiologie analytique : facteurs de risque du cancer du corps utérin* | Citer les principaux facteurs de risque du cancer de l’endomètre | |

| Définition | Connaître les deux types histologiques de cancer de l’endomètre les plus fréquents* | Adénocarcinomes type 1 (endométrioïde) et type 2 (papillaires séreux, cellules claires, carcinosarcome) | |

| Diagnostic positif | Connaître les circonstances de découverte du cancer du corps utérin* | ||

| Diagnostic positif | Diagnostic clinique du cancer du corps utérin* | Connaître les signes orientant vers un cancer de l’endomètre ainsi que les examens pertinents à effectuer selon les situations pour obtenir une preuve histologique | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration par imagerie d’une tumeur du corps utérin | Échographie endovaginale avec doppler devant des métrorragies post-ménopausiques, notion d’épaisseur de l’endomètre en fonction du statut pré- ou post-ménopausique Bilan par IRM pelvienne si cancer endométrial prouvé histologiquement | |

I. Généralités

Ces tumeurs sont la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme dans le monde, induites par les papillomavirus humains oncogènes.

Le stade tumoral est défini initialement par la classification clinique de la Fédération internationale de gynécologie et obstétrique (FIGO), reposant sur les touchers pelviens, la colposcopie avec biopsie, la cystoscopie et la rectoscopie.

Cette classification est source de nombreuses sous-estimations et surestimations de l’extension tumorale, rendant souhaitable dès que possible l’IRM.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’imagerie n’a pas de place dans le diagnostic de cancer du col, mais elle est essentielle dans le bilan d’extension initial et dans le suivi post-thérapeutique (surveillance et évaluation du traitement, détection des complications post-thérapeutiques, recherche des récidives tumorales) :

-

échographie-doppler : non recommandée ;

échographie-doppler : non recommandée ; - TDM : technique sous-optimale ne devant pas être utilisée en dehors des contre-indications à l’IRM pelvienne ;

IRM : c’est la technique de référence pour l’évaluation des cancers invasifs du col utérin prouvés histologiquement après biopsie ou conisation initiale ; l’IRM est de plus indiquée en présence d’une suspicion de récidive ;

TEP-TDM au 18FDG :

- recommandée pour le bilan d’extension initial des cancers du col utérin de stade ≥ FIGO IB2 (cf. infra figure 21.3) ;

peut être proposée en cas de récidive avérée de cancer du col de l’utérus, notamment pour décider de la stratégie thérapeutique (cf. infra figure 21.4).

III. Sémiologie

A. IRM

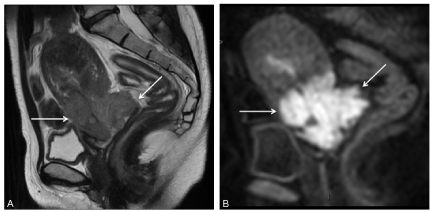

La tumeur apparaît comme une masse cervicale en signal intermédiaire en T2 (figure 21.1A), avec une restriction du coefficient apparent de diffusion (figure 21.1B) et une prise de contraste précoce (30 secondes) en IRM de perfusion.

Fig. 21.1 Coupes IRM en incidence sagittale pondérée en T2 (A) retrouvant une masse tumorale cervicale invasive en signal intermédiaire de taille supérieure à 4 cm et étendue au cul-de-sac vaginal postérieur (flèches), en hypersignal en diffusion (B).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

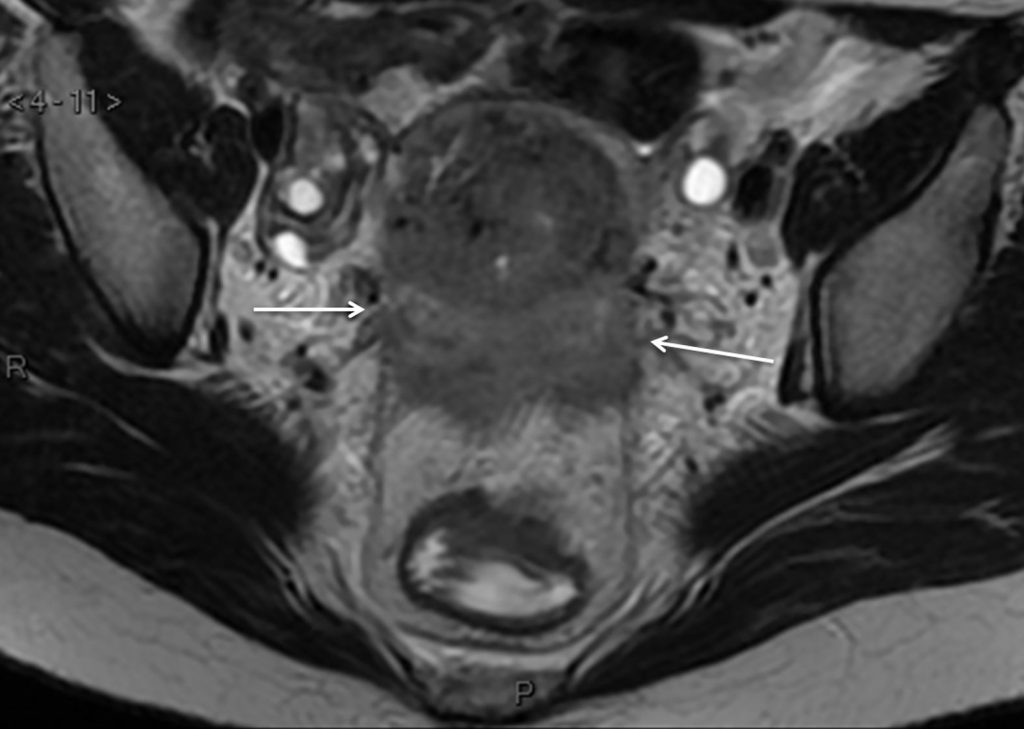

Le bilan d’extension lésionnel doit être évalué dans les trois plans de l’espace. L’IRM (figure 21.2), en accord avec la classification FIGO ou TNM, doit préciser impérativement :

- la taille de la tumeur (grand axe tumoral inférieur ou supérieur à 4 cm) ;

- et la présence ou non d’une extension paramétriale et lymphatique pelvienne et lombo-aortique.

Fig. 21.2 Coupe IRM en incidence axiale pondérée en T2 retrouvant une extension tumorale paramétriale bilatérale (flèches).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Ces éléments conditionnent le type de prise en charge thérapeutique, chirurgicale d’emblée ou non.

L’efficacité d’un traitement conservateur (radiothérapie et/ou chimiothérapie) est objectivée en IRM par la disparition des signaux anormaux et une restitution ad integrum de l’anatomie utérine.

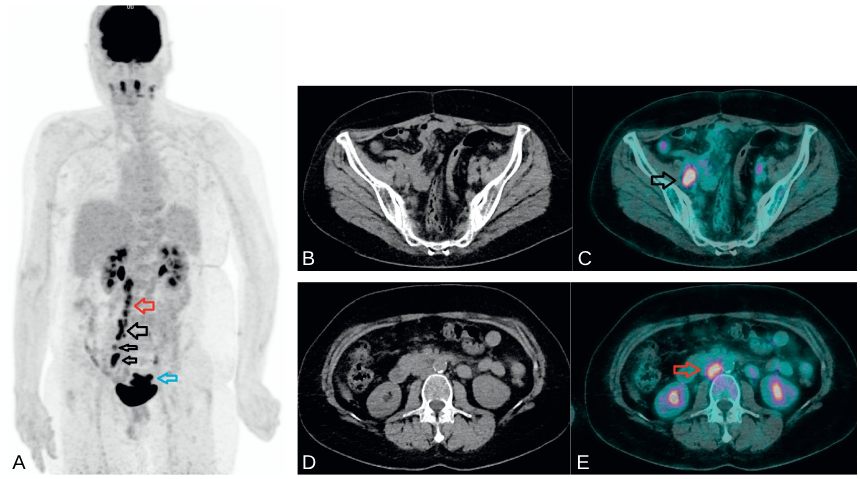

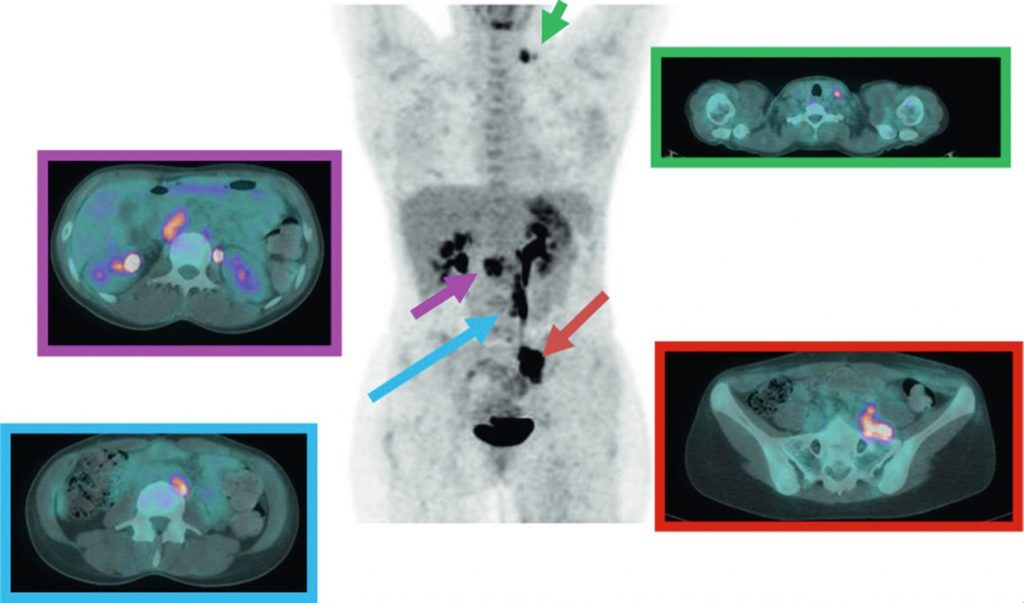

B TEP au 18FDG

L’examen met en évidence des hyperfixations correspondant à des accumulations pathologiques de 18FDG en regard des atteintes lymphatiques et/ou métastatiques (figures 21.3 et 21.4).

Fig. 21.3 Bilan d’extension initial par TEP au 18FDG dans un cancer du col utérin de stade FIGO II.

Images MIP 3D (A) mettant en évidence un hypermétabolisme de la lésion du col utérin (flèche bleue) et de formations lymphatiques sous-diaphragmatiques. Images en coupes axiales, TDM à gauche (B et D) et TEP-TDM à droite (C et E), centrées sur ces formations lymphatiques hypermétaboliques iliaques externes droites (flèche noire) et lombo-aortiques (flèche rouge).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 21.4 Bilan d’extension par TEP au 18FDG d’une récidive lymphatique iliaque commune gauche (rouge) dans un cancer du col utérin.

Découverte d’une atteinte lymphatique étagée : sus-claviculaire gauche (vert), cœliomésentérique droite (violet) et lombo-aortique latéro-aortique (bleu).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’imagerie n’a pas de place dans le diagnostic de cancer du col, mais elle est essentielle dans le bilan d’extension initial et dans le suivi post-thérapeutique.

- L’IRM est la technique de référence pour l’évaluation des cancers invasifs du col utérin prouvés histologiquement et devant une suspicion de récidive.

- La TEP-TDM au 18FDG est recommandée pour le bilan d’extension initial des cancers du col utérin de stade ≥ FIGO IB2.