Plan de chapitre

ITEM 354 – Syndrome occlusif de l’enfant et de l’adulte

Syndrome occlusif de l’adulte

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

IV. Situations d’urgence

Syndrome occlusif de l’enfant

Situations de départ

- 3 Distension abdominale

- 4 Douleur abdominale

- 12 Nausées

- 13 Vomissements

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 354 – Syndrome occlusif de l’enfant et de l’adulte

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Connaître la définition du syndrome occlusif, différencier une occlusion haute et une occlusion basse* | Arrêt des gaz ; savoir que l’arrêt des matières peut être absent | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les grands mécanismes d’occlusion et leurs complications* | Mécanique versus fonctionnel, obstruction versus strangulation, niveau de l’obstacle (intraluminal, pariétal, extradigestif), 3e secteur, ischémie | |

| Examens complémentaires | Connaître le bilan biologique à réaliser devant une occlusion* | Hémogramme, ionogramme sanguin, urée, créatinine et CRP | |

| Identifier une urgence | Connaître les principaux éléments de l’examen pour le diagnostic de gravité quel que soit l’âge* | Fièvre, hypotension, tachycardie, irritation péritonéale, douleur continue | |

| Identifier une urgence | Connaître les signes de gravité biologique* | Insuffisance rénale aiguë, une acidose, un syndrome inflammatoire | |

| Étiologie | Connaître les étiologies les plus fréquentes d’occlusion | Iléus réactionnel, hernie/éventration étranglée, bride, volvulus, cancer colique/rectal, iléus médicamenteux ou métabolique fécalome | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments de l’interrogatoire et de l’examen clinique d’une occlusion* | Arrêt des gaz ± arrêt des matières, douleur abdominale, nausées/vomissements, progressif ou brutal (mécanisme), précocité des nausées/vomissements et/ou de l’arrêt des matières (localisation) | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant un syndrome occlusif de l’adulte | ||

| Contenu multimédia | Connaître les signes TDM d’une occlusion et leur présence en fonction du siège de l’occlusion | ||

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique d’une occlusion chez l’adulte* | ||

| Étiologie | Étiologie des syndromes occlusifs de l’enfant* | Volvulus du grêle, invagination, occlusion sur brides, hernie inguinale étranglée, sténose du pylore | |

| Diagnostic positif | Connaître les signes cardinaux de l’occlusion* | Connaître les signes cliniques | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charte thérapeutique d’une occlusion chez l’enfant* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les indications de l’imagerie devant un syndrome occlusif en période néonatale, chez le nourrisson et chez l’enfant | ||

| Contenu multimédia | Radiographie d’abdomen sans préparation d’occlusion du grêle | ||

Syndrome occlusif de l’adulte

I. Généralités

Le syndrome occlusif correspond à l’ensemble des symptômes consécutifs à la survenue d’un arrêt du transit intestinal situé entre l’estomac et l’anus, soit d’origine mécanique (obstacle pariétal, endoluminal ou extrinsèque), soit d’origine paralytique (arrêt du péristaltisme). Le diagnostic d’occlusion est suspecté cliniquement et confirmé par l’imagerie. La cause de l’occlusion est le plus souvent identifiée en imagerie.

Les situations d’urgence sont suspectées cliniquement et confirmées en imagerie.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’abdomen sans préparation ne doit plus être prescrit en cas de syndrome occlusif. C’est le scanner abdominopelvien avec injection qui doit être réalisé d’emblée.

L’IRM n’a aucune indication.

III. Sémiologie

Le scanner a pour objectif :

- de confirmer le diagnostic d’occlusion ;

- de faire le diagnostic topographique de l’obstacle ;

- de contribuer à identifier la nature de l’obstacle ;

- de dépister les complications (ischémie des parois digestives, perforation).

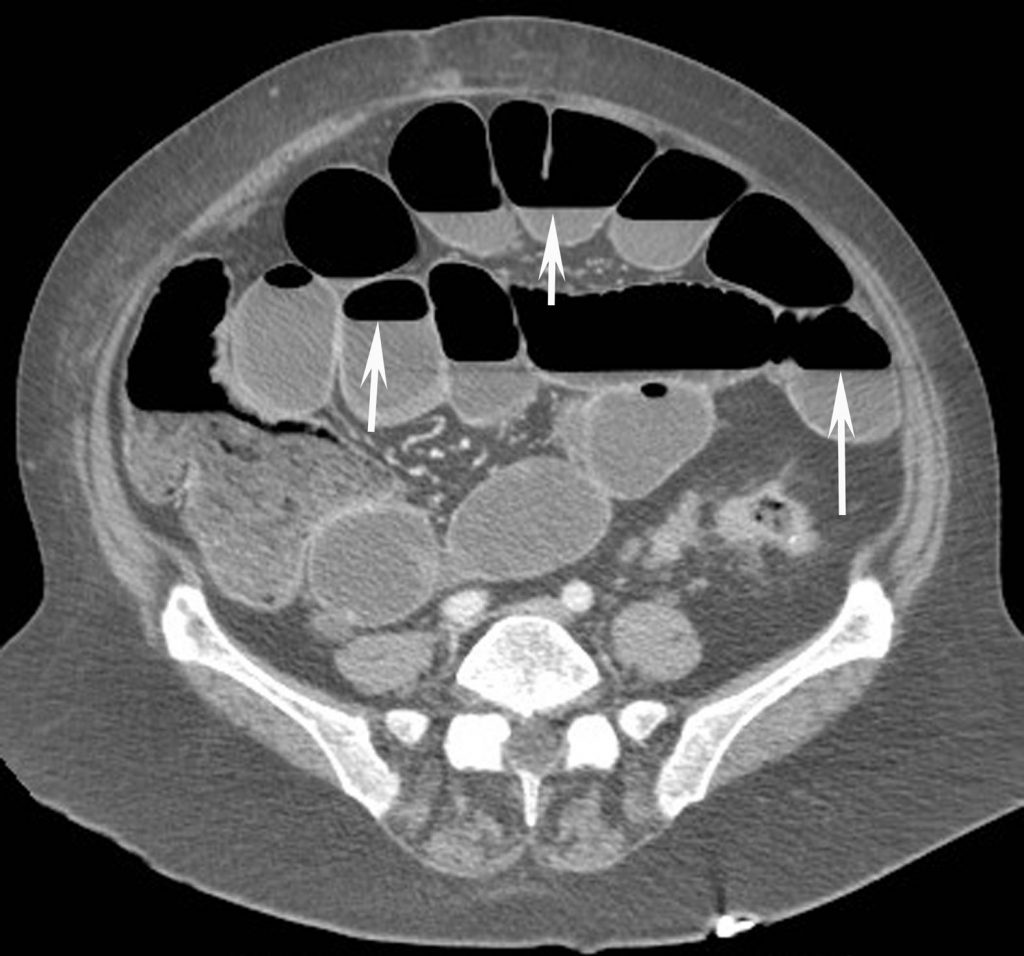

En amont du siège de l’occlusion, il met en évidence des anses digestives distendues sièges d’une stase liquidienne qui se traduit par la présence de niveaux hydroaériques (figure 14.1) ou par un contenu totalement liquidien des anses. La distension digestive signe le diagnostic. Lorsqu’il existe une distension de l’intestin grêle avec un diamètre des anses supérieur à 25 mm ou une distension du côlon supérieure à 80 mm de diamètre, alors le diagnostic d’occlusion est posé.

Fig. 14.1 Coupe tomodensitométrique axiale après injection de produit de contraste d’une occlusion du grêle montrant la distension avec stase hydroaérique des anses grêles qui présentent de nombreux niveaux hydroaériques (flèches) et un diamètre supérieur à 25 mm.

En aval de l’occlusion, les anses digestives sont plates sans image de niveaux hydroaériques. La jonction entre les anses digestives dilatées et les anses plates renseigne sur le siège et souvent la cause de l’occlusion (invagination, volvulus, tumeur, hernie étranglée, bride, etc.).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

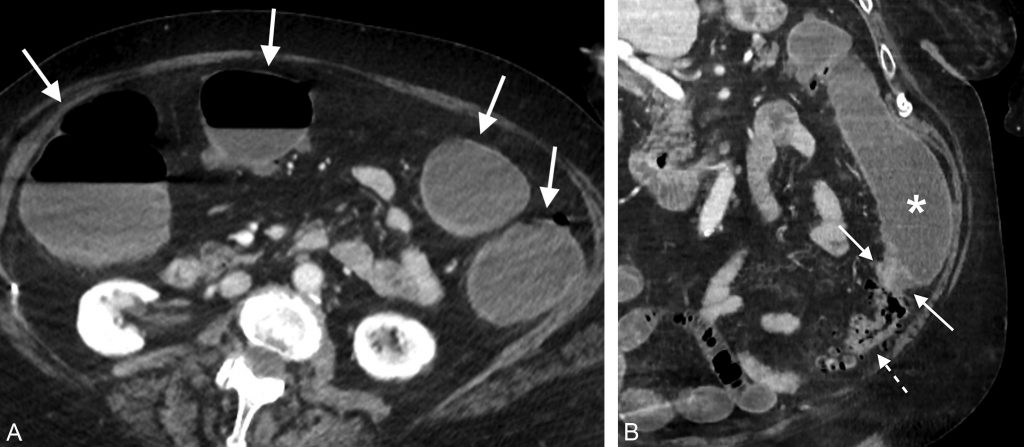

Si l’obstacle siège sur l’intestin grêle, les segments grêliques en amont de l’obstacle seront distendus et les segments grêliques d’aval ainsi que le côlon seront collabés ; les principales causes d’occlusion du grêle sont les brides et les adhérences. Si l’obstacle siège sur le côlon, alors tout l’intestion grêle ainsi que les segments coliques en amont de l’obstacle seront distendus et le côlon d’aval sera collabé (figure 14.2). Les principales causes d’occlusion colique sont les cancers et les volvulus coliques.

Fig. 14.2 Coupes tomodensitométriques après injection de produit de contraste iodé axiale (A) et coronale (B) d’une occlusion mécanique du côlon sur cancer colique gauche.

(A) Les segments coliques droit et gauche sont dilatés (flèches) avec un diamètre supérieur à 80 mm, signant la présence d’un syndrome occlusif du côlon. (B) L’obstacle est visualisé sur le côlon gauche sous la forme d’un épaississement pariétal court en faveur d’une sténose tumorale (flèches). Le côlon d’amont est dilaté (∗) et le côlon d’aval est plat (flèche pointillée). Noter la présence d’une diverticulose sur le côlon d’aval.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

IV. Situations d’urgence

Le scanner permet aussi d’identifier les signes de gravité qui sont :

- un pneumopéritoine, qui signe la survenue d’une perforation digestive le plus souvent dans les occlusions du côlon en amont de l’obstacle (perforation diastatique du cæcum) ;

- un aspect très infiltré du mésentère signant la congestion veineuse ;

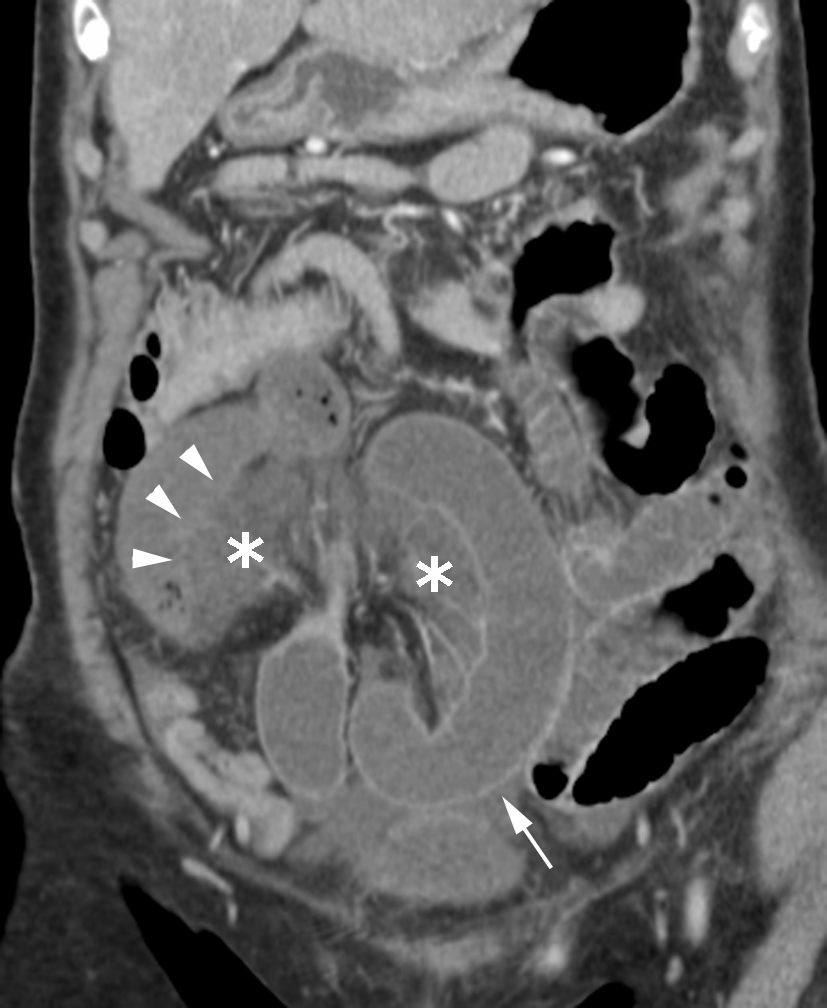

- des signes de souffrance ischémique des parois digestives avec des parois qui se rehaussent mal après injection de produit de contraste iodé (figure 14.3).

Fig. 14.3 Coupe tomodensitométrique après injection de produit de contraste iodé en coupe coronale, d’une occlusion mécanique du grêle sur bride.

Des anses grêles sont distendues dans le flanc droit avec des signes de souffrance ischémique se traduisant par un mauvais rehaussement de certaines parois grêliques (têtes de flèche) comparativement à d’autres normalement rehaussées (flèche). Notez la congestion veineuse marquée du mésentère qui est infiltré (∗).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Occlusion fonctionnelle, ou iléus fonctionnel

Dans ce cas, le scanner retrouve une distension digestive de l’ensemble des anses grêles et parfois du côlon, mais sans image de jonction entre des anses dilatées et des anses plates. Il n’y a pas d’obstacle organique. Cette occlusion est due à un arrêt du péristaltisme des anses digestives secondaire à une intervention chirurgicale récente, à une pancréatite, à des médicaments, etc.

Syndrome occlusif de l’enfant

En période néonatale, l’exploration en imagerie d’un syndrome occlusif repose sur le couple ASP (abdomen sans préparation en position couchée) et échographie abdominale, complété par l’opacification du côlon par lavement aux hydrosolubles iodés. L’échographie confirme le syndrome occlusif : présence d’anses dilatées (distension liquidienne) et d’anses plates.

Elle est l’examen de choix pour l’étiologie la plus urgente (volvulus du grêle sur malrotation digestive) et est utile pour les autres étiologies (atrésie du grêle, iléus méconial, bouchon méconial ou petit côlon gauche, maladie d’Hirschsprung et malformation anorectale). Elle permet de préciser le contenu liquidien ou méconial en amont et dans la zone de transition et d’évaluer les signes de gravité (souffrance digestive). L’ASP montre la distention aérique (jamais de niveaux hydroaériques car il est fait en décubitus) (figure.14.4). Le lavement aux hydrosolubles aide au diagnostic des étiologies sus-citées et est thérapeutique dans le bouchon méconial.

Fig. 14.4 Abdomen sans préparation (ASP) couché d’un nourrisson de 5 semaines (A) présentant un ballonnement abdominal et des vomissements, et lavement par voie basse aux produits de contraste iodés hydrosolubles (B).

Il existe sur l’ASP une distension aérique diffuse sous la forme d’hyperclartés larges — la distinction entre le grêle et le côlon n’est pas possible sur l’ASP chez le nouveau-né et le jeune nourrisson, contrairement à l’enfant. Le lavement aux hydrosolubles permet de confirmer qu’il n’existe pas d’anomalie de morphologie du cadre colique. L’occlusion est donc grêlique. Il s’agissait d’une occlusion du grêle sur une bride dans un contexte de laparoschisis opéré en néonatal.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Chez le nourrisson et l’enfant, l’échographie est l’examen de première intention, qui permet de confirmer le diagnostic clinique, d’apprécier la souffrance du tube digestif (absence de péristaltisme et épaississement de la paroi des anses) et de visualiser parfois la cause de l’occlusion (sténose du pylore, invagination intestinale aiguë, brides, diverticule omphalo-mésentérique de Meckel, masse abdominale). Le recours à la tomodensitométrie est exceptionnel : obésité, bilan d’une masse abdominale.

Points clés

- Le scanner abdominopelvien est le seul examen d’imagerie systématiquement indiqué en cas de syndrome occlusif chez l’adulte.

- L’échographie est toujours l’examen de première intention chez l’enfant.

- La distension des anses digestives signe le diagnostic d’occlusion.

- La présence d’une jonction entre des anses digestives dilatées et des anses digestives plates signe la présence d’un obstacle (occlusion mécanique).

- Le scanner chez l’adulte ou l’échographie chez l’enfant permettent d’identifier les situations d’urgence : perforation ou ischémie de la paroi digestive.