Plan de chapitre

ITEM 282 – Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) chez l’adulte et l’enfant

I. Définition de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique

II. Principales lésions macroscopiques et microscopiques

III. Principes physiopathologiques

IV. Situations cliniques révélatrices d’une MICI

V. Examens complémentaires permettant de poser le diagnostic d’une MICI

VI. Principales complications des MICI

Situations de départ

- 2 Diarrhée.

- 3 Distension abdominale.

- 4 Douleur abdominale.

- 5 Douleur anale.

- 10 Méléna/rectorragie.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 282 – Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) chez l’adulte et l’enfant

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les principales lésions macroscopiques et microscopiques de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique* | Topographie, profondeur (Crohn : notion de lésion transmurale), granulomes | |

| Éléments physiopathologiques | Principes physiopathologiques de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique* | Prédisposition génétique, gène CARD15–NOD2 | |

| Diagnostic positif | Situations cliniques révélatrices d’une MICI* | ||

| Examens complémentaires | Connaître les examens complémentaires permettant de poser le diagnostic d’une MICI ; arguments du diagnostic, endoscopie, histologie, imagerie (IRM) | Calprotectine | |

| Diagnostic positif | Connaître les principales complications des MICI | Trois principales complications de la maladie de Crohn : occlusion, fistule, abcès + RCH. La place de l’imagerie dans le diagnostic de RCH est limitée. Dans certains cas, un scanner abdominopelvien demandé pour douleurs abdominales découvre fortuitement des signes de colite qui peuvent faire évoquer le diagnostic, mais c’est la coloscopie avec biopsie qui a un rôle fondamental dans le diagnostic et le suivi de la maladie. Le scanner n’est indiqué qu’en cas de colectasie ou de suspicion de perforation intestinale, sans nécessité de distendre la lumière digestive. En pédiatrie, l’échographie est l’examen de première intention. | |

I. Définition de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique

La maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH) sont deux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Elles sont caractérisées par l’existence de lésions chroniques du tube digestif, parfois associées à des lésions extra-intestinales. Elles évoluent par phases de poussée et de rémission et touchent plutôt les sujets jeunes.

II. Principales lésions macroscopiques et microscopiques

La maladie de Crohn peut toucher tout le tube digestif. Les atteintes les plus fréquentes sont iléales ou iléocæcales, coliques et anopérinéales. Les lésions sont transmurales, ce qui explique les complications à type de fistule, d’abcès et de sténose, le plus souvent discontinues.

La rectocolite hémorragique atteint systématiquement le rectum et peut s’étendre plus ou moins haut dans le côlon. Les lésions sont superficielles et continues, sans atteinte du grêle ni de l’anus.

Sur le plan anatomopathologique, il existe des lésions inflammatoires communes à type d’ulcérations et d’infiltrat lymphoplasmocytaire. Dans la maladie de Crohn, des granulomes épithélioïdes (et parfois gigantocellulaires, mais sans nécrose caséeuse) peuvent être retrouvés. Par ailleurs, l’inflammation chronique favorise le développement d’une fibrose et est également un facteur de carcinogenèse.

III. Principes physiopathologiques

La physiopathologie est mal connue ; elle fait intervenir des facteurs génétiques, environnementaux, liés au microbiote fécal, et des anomalies de la réponse immunitaire. Chez certains patients, il existe une prédisposition génétique. Le tabagisme favorise la maladie de Crohn.

Les traitements médicaux actuels des MICI sont principalement des immunosuppresseurs qui ciblent de façon plus ou moins spécifique les différentes voies de l’inflammation impliquées dans la physiopathologie.

IV. Situations cliniques révélatrices d’une MICI

Les manifestations cliniques dépendent du type de MICI, de la localisation, de l’intensité et de l’ancienneté des lésions. L’évolution se fait souvent par poussées de quelques semaines entrecoupées de périodes de rémission.

Les trois manifestations les plus fréquentes de la maladie de Crohn sont la diarrhée, les douleurs abdominales et l’amaigrissement. Le principal signe de la rectocolite hémorragique est la rectorragie. Il peut aussi exister des manifestations extra-intestinales, par exemple rhumatologiques.

Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques, endoscopiques, anatomopathologiques et radiologiques.

V. Examens complémentaires permettant de poser le diagnostic d’une MICI

En dehors du contexte de certaines complications aiguës, les explorations complémentaires comprennent en première intention l’iléocoloscopie avec des biopsies en muqueuse saine et pathologique, l’imagerie et la biologie.

L’indication du scanner abdominopelvien est limitée aux suspicions de complications des MICI : perforation digestive, abcès abdominal (figure 10.1), occlusion digestive. Il est réalisé sans distension digestive.

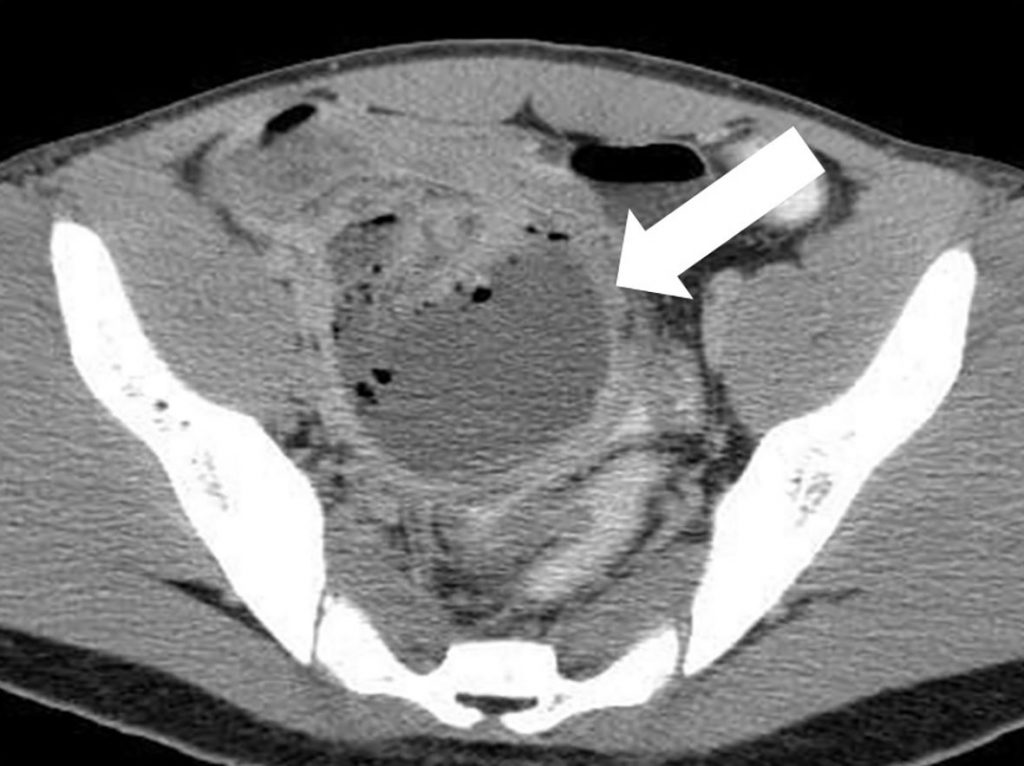

Fig. 10.1. Suspicion clinique de complication de maladie de Crohn.

Coupe tomodensitométrique axiale après injection de contraste montrant un abcès sous la forme d’une collection liquidienne avec paroi et contenant des bulles d’air.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Dans la maladie de Crohn de l’adulte, l’entéro-IRM est actuellement l’examen recommandé pour le bilan morphologique permettant l’analyse de l’étendue de la maladie et le suivi sous traitement de manière non irradiante. Il faudra rechercher des contre-indications à sa réalisation, comme la présence de matériel implanté non compatible, d’éclats métalliques ainsi qu’une claustrophobie et une allergie au produit de contraste. Elle apprécie très bien l’extension des lésions de l’intestin grêle et permet aussi de visualiser le côlon. C’est un examen réalisé chez un patient à jeun après distension orale de l’intestin grêle par une solution hyperosmolaire, afin de remplir la lumière digestive et de permettre une analyse fine de la paroi ainsi déplissée. Des séquences en pondération T2 et T1 sans et avec injection de chélates de gadolinium sont réalisées. En cas de lésions inflammatoires, l’entéro-IRM peut montrer un épaississement de la paroi de l’anse digestive pathologique, un œdème pariétal visible au niveau de la sous-muqueuse, une prise de contraste plus marquée avec aspect stratifié en « cocarde » de la paroi et la présence d’ulcérations profondes (figure 10.2). Ces éléments sémiologiques peuvent être uniques ou multiples avec des intervalles sains. Il peut y avoir également des signes extrapariétaux, comme un aspect en « peigne ». des vaisseaux des mésos en regard des segments pathologiques en cas d’inflammation. L’entéro-IRM peut montrer des complications : abcès, fistules, sténoses. Les abcès sont des collections avec une paroi prenant le contraste. Les fistules sont des communications anormales entre une anse pathologique et une autre anse digestive ou un autre organe. Les sténoses sont des rétrécissements de calibre d’un segment digestif avec une distension d’amont. Des modifications de la graisse en regard des segments pathologiques sont visibles également de manière chronique sur le versant mésentérique.

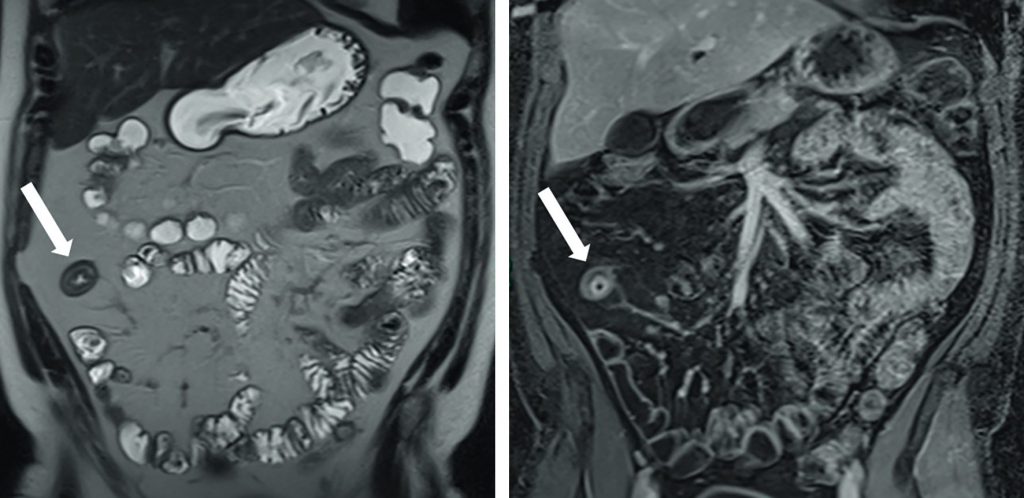

Fig. 10.2. Maladie de Crohn symptomatique et antécédent de résection chirurgicale iléocæcale.

Coupe coronale en pondération T2 et T1 après injection de contraste au temps veineux en entéro-IRM montrant une anse iléale terminale épaissie avec une prise de contraste en « cocarde » en faveur d’une atteinte inflammatoire.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

L’atteinte anopérinéale de la maladie de Crohn est précisée par IRM anopérinéale en cas de lésion clinique (figure 10.3). Cet examen est centré sur le périnée et réalisé avec des séquences en pondération T2 et T1 sans et avec injection de chélates de gadolinium. Il permet de réaliser une cartographie des fistules et de rechercher des abcès.

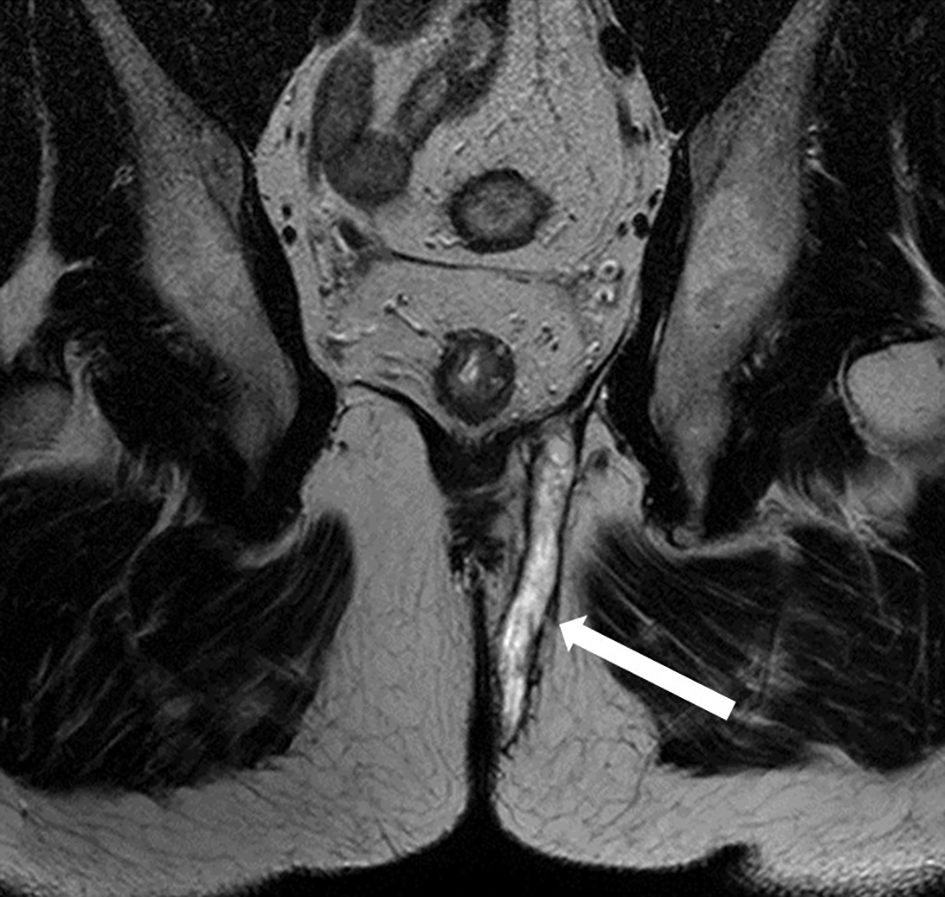

Fig. 10.3. Fistule anale mise en évidence cliniquement dans le cadre d’une maladie de Crohn.

Coupe coronale en pondération T2 montrant une fistule sous la forme d’une image linéaire anormale en hypersignal T2.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

La place de l’imagerie dans le diagnostic de la rectocolite hémorragique est limitée. L’atteinte est continue, avec une extension progressive distale à proximale, allant du rectum vers le côlon sous la forme d’un épaississement pariétal peu marqué avec un aspect stratifié lors des poussées aiguës. On retrouve également un aspect tubulé des segments atteints de manière chronique. Il existe rarement une extension extramurale.

Chez l’adulte, l’échographie abdominopelvienne est seulement pratiquée dans certains centres spécialisés. Elle reste la technique de première intention en pratique pédiatrique. Les opacifications digestives ne sont plus pratiquées.

VI. Principales complications des MICI

Les trois principales complications de la maladie de Crohn sont l’occlusion digestive en amont d’une sténose, la fistule et l’abcès.

Ces complications nécessitent la réalisation d’une imagerie. Les sténoses sont des rétrécissements de calibre d’un segment digestif avec une distension d’amont pouvant aller jusqu’à l’occlusion digestive. Les fistules sont des communications anormales, dont le point de départ est une ulcération transmurale, entre une anse pathologique habituellement iléale et une autre anse digestive ou un autre organe. Les abcès sont des collections liquidiennes pouvant contenir de l’air avec une paroi prenant le contraste.

Dans la rectocolite hémorragique, les complications sont essentiellement la colite aiguë grave avec mégacôlon toxique et l’hémorragie digestive.

Le scanner est indiqué en cas de colectasie venant compliquer une colite aiguë grave. Il retrouvera une distension très importante de la lumière colique. Le risque est la nécrose du côlon et la perforation. Le scanner permet aussi le diagnostic de perforation colique en mettant en évidence un pneumopéritoine.

Point clés

- Dans la maladie de Crohn de l’adulte, l’entéro-IRM est l’examen recommandé pour le bilan morphologique, permettant l’analyse de l’étendue de la maladie et le suivi sous traitement de manière non irradiante.

- L’indication du scanner abdominopelvien est limitée aux suspicions de complications des MICI .

- Chez l’enfant, l’échographie abdominopelvienne est la technique de première intention.

- La place de l’imagerie dans le diagnostic de la rectocolite hémorragique est limitée.