Plan de chapitre

ITEM 277 – Lithiase biliaire et complications

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

IV. Imagerie des complications

– A. Cholécystite

– B. Migration lithiasique et angiocholite

Situations de départ

- 4 Douleur abdominale.

- 47 Ictère.

- 44 Hyperthermie/fièvre.

- 224 Découverte d’une anomalie abdominale à l’examen d’imagerie médicale.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 277 – Lithiase biliaire et complications

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définitions | Connaître la définition d’une lithiase biliaire et des différentes complications* | Lithiase biliaire, colique hépatique, cholécystite aiguë, angiocholite, pancréatite aiguë | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître l’incidence de la pathologie lithiasique biliaire, la fréquence de survenue de symptômes et les indications de dépistage connaître la fréquence des complications de la lithiase biliaire* | 20 % population générale, dont 80 % asymptomatique | |

| Prévalence, épidémiologie | Connaître les caractéristiques des calculs et les FDR de calculs cholestéroliques et pigmentaires | CH : âge, sexe surpoids, multiparité, jeun prolongé, HTG, ethniques ; P : infections, obstacles, hémolyse, origine géographique | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître les trois complications de la pathologie lithiasique vésiculaire et leur mécanisme* | Cholécystite, angiocholite, pancréatite | |

| Éléments physiopathologiques | Connaître la physiopathologie de la lithiase cholestérolique et de la lithiase pigmentaire* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les caractéristiques de la douleur biliaire* | Brutale, épigastrique, irradiation, durée | |

| Diagnostic positif | Connaître les trois principaux diagnostics différentiels à évoquer devant une colique hépatique* | Syndrome coronarien aiguë, ulcère gastroduodénal, pancréatite aiguë | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic positif de la lithiase vésiculaire symptomatique | Colique hépatique, BIO : normale, ÉCHO : calcul | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une lithiase vésiculaire compliquée : cholécystite aiguë | Colique hépatique, Murphy, BIO : syndrome inflamatoire biologique, ÉCHO : vésicule épaissie, calcul | |

| Diagnostic positif | Connaître le mécanisme et savoir diagnostiquer une migration lithiasique | Colique hépatique, BIO : cytolyse hépatique ± cholestase transitoire(s), sans syndrome inflammatoire, ÉCHO : lithiase vésiculaire | |

| Diagnostic positif | Savoir diagnostiquer une lithiase biliaire compliquée : angiocholite aiguë | Triade douleur-fièvre-ictère, BIO : cytolyse et cholestase ictérique, syndrome infectieux, ÉCHO : lithiase et dilatation VBP | |

| Contenu multimédia | Exemple bili-IRM d’un empierrement cholédocien | ||

| Contenu multimédia | Aspect échographique d’une cholécystite aiguë | ||

| Identifier une urgence | Connaître les trois évolutions possibles de l’angiocholite* | Choc septique, ictère urémigène (insuffisance rénale), calcul de la VBP, décès | |

| Étiologie | Connaître les six principaux facteurs de risque des calculs cholestéroliques* | Âge, sexe, obésité, grosesse et multiparité, jeûne prolongé, nutrition parentérale, ATCD chirurgical (gastrectomie-bypass) | |

| Étiologie | Connaître les quatre principaux facteurs de risque des calculs pigmentaires* | Hémolyse chronique, cirrhose, infection chronique, origine géographique (Asie du Sud-Est) | |

| Examens complémentaires | Connaître l’examen paraclinique de 1re intention (en urgence) devant une angiocholite | Échographie abdominale | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une lithiase biliaire | Échographie en 1re intention, scanner ou bili- IRM peut être discuté en 2e intention | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une cholécystite aiguë | Échographie en 1re intention, scanner ou bili- IRM peut être discuté en 2e intention | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une migration lithiasique | Échographie : sensibilité médiocre pour la recherche de calculs de la voie biliaire principale, visualise bien la dilatation des voies biliaires ; TDM de performance moyenne pour identifier le ou les calculs dans le cholédoque, mais il est parfaitement capable d’identifier la dilatation des voies biliaires si elle existe. Bili-IRM = meilleur examen (avec l’écho-endoscopie) pour identifier le calcul enclavé dans le cholédoque | |

| Examens complémentaires | Quels examens paracliniques peuvent être réalisés à la recherche d’un calcul de la VBP | Scanner, IRM, CPRE, cholangio. peropératoire | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement de la pathologie lithiasique symptomatique* | Chirurgie | |

| Prise en charge | Connaître les principes du traitement de la cholécystite aiguë* | Antalgie, antibiothérapie et chirurgie | |

| Prise en charge | Connaître les deux principes du traitement de l’angiocholite aiguë et les modalités de la CPRE* | Antibiotérapie et désobstruction biliaire | |

| Prise en charge | Quel est le traitement à faire en cas de sepsis sévère ou choc septique lors d’une angiocholite | Désobstruction biliaire non chirurgicale en urgence par voie endoscopique ou radiologique et antibiothérapie | |

| Prise en charge | Connaître le délai de prise en charge chirurgicale de la cholécystite* | En urgence (le plus tôt possible) | |

| Prise en charge | En dehors de l’urgence septique, quels sont les deux traitements possibles pour désobstruer la VBP | Chirurgicale (traitement en un temps) endoscopique puis cholécystectomie | |

| Suivi et / ou pronostic | Connaître les complications septiques de la cholécystite aiguë | Abcès, péritonite, fistule biliodigestive | |

I. Généralités

La lithiase biliaire est une pathologie extrêmement fréquente. Les calculs sont le plus souvent de nature cholestérolique. Les calculs pigmentaires composés de bilirubinate de calcium sont plus rares. Ils compliquent notamment les états d’hémolyse chronique.

Les calculs vésiculaires sont le plus souvent découverts de façon fortuite lors de la réalisation d’une échographie hépatique. Dans d’autres cas, ils sont mis en évidence lorsqu’ils sont symptomatiques ou lors d’une complication : cholécystite aiguë lithiasique ou migration lithiasique dans la voie biliaire principale. Lorsqu’ils obstruent la voie biliaire principale, ils peuvent se révéler par l’apparition d’un ictère obstructif ou d’un épisode d’angiocholite.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’échographie est toujours l’examen de première intention car elle permet de voir facilement les calculs dans la vésicule et parfois les calculs migrés dans le conduit cholédoque, les signes d’éventuelles cholécystites ou une dilatation des voies biliaires intra- ou extrahépatiques.

L’imagerie est nécessaire au diagnostic positif de cholécystite aiguë, mais pas pour celui d’angiocholite car ce dernier est purement clinique (douleur, fièvre et ictère).

L’imagerie joue un rôle d’orientation étiologique en cas d’angiocholite.

Le scanner est un mauvais examen pour rechercher des calculs vésiculaires et biliaires intrahépatiques car ils sont fréquemment invisibles.

Toutefois, en cas de suspicion de calcul migré dans la voie biliaire principale, les images de scanner sans injection montrent parfois un calcul spontanément dense dans la partie inférieure de la voie biliaire principale. Le scanner peut donc être réalisé en deuxième intention dans cette indication.

Dans un contexte d’angiocholite, l’absence de dilatation des voies biliaires en échographie n’élimine pas un calcul de la voie biliaire principale et motive la réalisation d’un examen de deuxième ligne.

Les signes de cholécystite et/ou une dilatation des voies biliaires sont en général bien visibles au scanner. Celui-ci permet donc d’orienter vers une pathologie lithiasique biliaire si celle-ci n’avait pas été évoquée au moment de sa réalisation. Il est également utile pour faire le bilan des formes compliquées (perforation, etc.).

L’IRM avec des séquences cholangiopancréatographiques, ou bili-IRM, est un excellent examen pour identifier et localiser les calculs biliaires ou détecter une cholécystite ou une dilatation des voies biliaires. Plus chère et moins accessible, cette technique doit donc être employée en deuxième intention seulement.

L’écho-endoscopie est une alternative plus invasive à l’IRM, selon la disponibilité respective des deux techniques.

La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, qui consiste à cathétériser par voie endoscopique le sphincter de l’ampoule hépatopancréatique (d’Oddi) pour injecter un produit de contraste iodé dans la lumière du conduit cholédoque et dans le conduit pancréatique (canal de Wirsung) pour identifier d’éventuelles lacunes d’opacification qui correspondraient à des calculs enclavés, n’est plus réalisée à titre diagnostique et est désormais totalement remplacée par l’IRM.

Points clés

Lithiase vésiculaire

- La lithiase vésiculaire est une pathologie fréquente.

- Le diagnostic de calcul vésiculaire repose sur l’échographie.

- C’est également l’échographie qui constitue l’examen de référence pour le diagnostic des cholécystites aiguës lithiasiques.

Lithiase de la voie biliaire principale

- La lithiase de la voie biliaire principale devient symptomatique lorsqu’elle obstrue la voie biliaire, généralement au niveau de la papille.

- L’échographie est réalisée en première intention mais est moins performante que pour la visualisation des calculs vésiculaires.

- Le scanner n’est pas un bon examen pour rechercher des calculs biliaires, très fréquemment invisibles aux rayons X en raison de leur contenu cholestérolique. Toutefois, il est souvent réalisé en deuxième intention après un échographie, car il peut montrer des calculs spontanément denses sur les images non injectées.

III. Sémiologie

En échographie, un calcul est visible sous la forme d’une image hyperéchogène, arrondie, avec un cône d’ombre postérieur (ou atténuation postérieure du faisceau ultrasonore) (figure 9.1).

En IRM, sur les séquences de bili-IRM, les calculs sont visibles sous la forme de formations arrondies ou polyédriques, généralement multiples, en hyposignal franc par rapport au signal très intense de la bile sur les images pondérées en T2 (figure 9.3).

Lorsque la lithiase n’est pas compliquée, les parois de la vésicule biliaire sont fines (< 4 mm d’épaisseur) et régulières, quelle que soit l’imagerie.

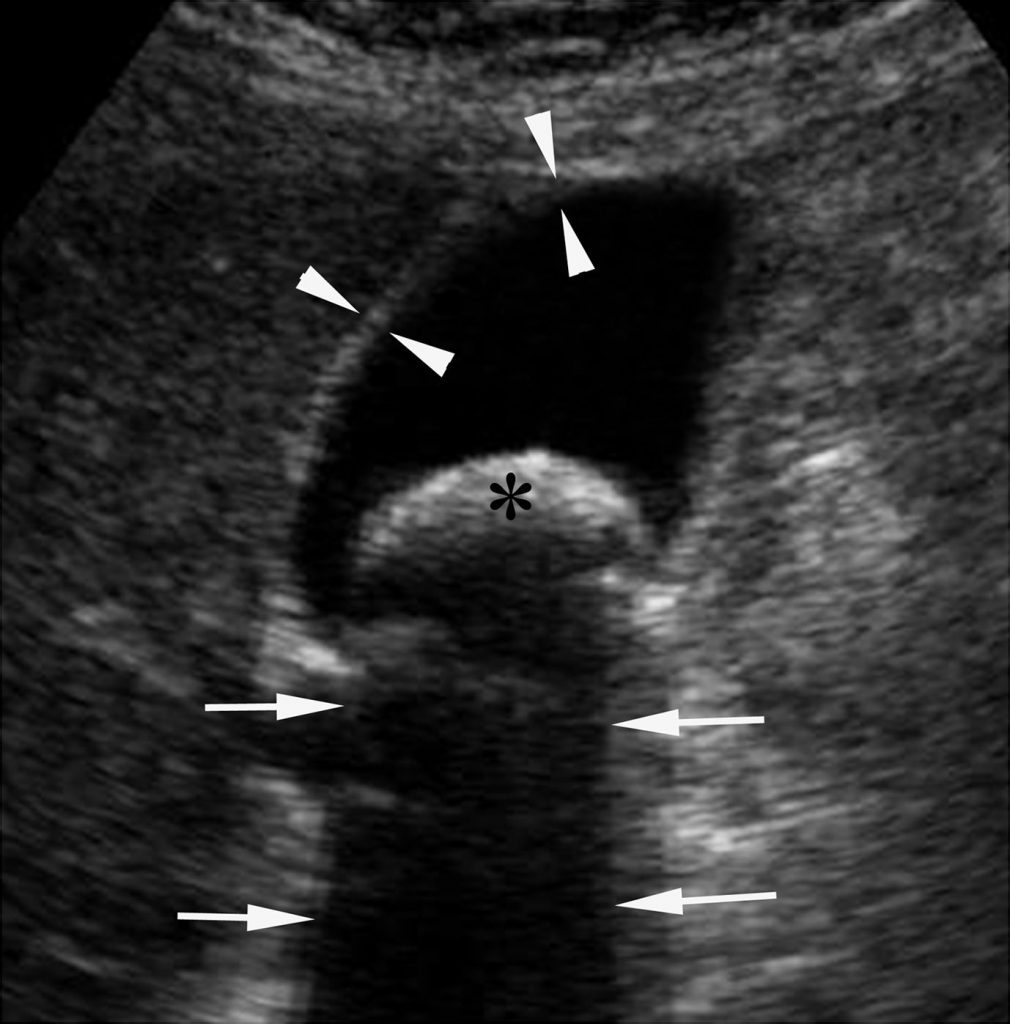

Fig. 9.1 Image échographique d’un calcul vésiculaire non compliqué.

La vésicule biliaire contient un calcul (∗), hyperéchogène et déclive, avec un cône d’ombre (flèches). Les parois de la vésicule biliaire restent fines (mesurées entre les deux têtes de flèches à moins de 4 mm d’épaisseur).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

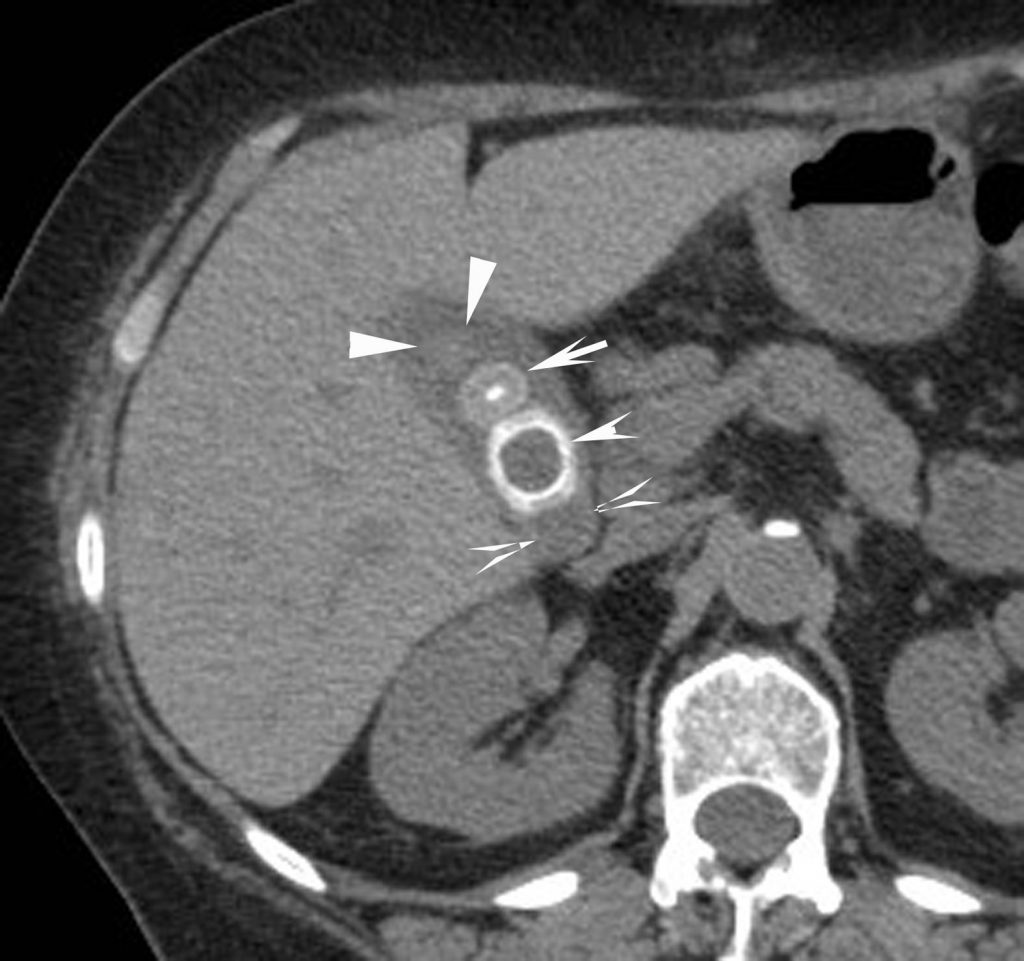

Fig.9.2 Coupe TDM sans injection passant par le foie et la vésicule biliaire.

La vésicule biliaire contient quatre calculs alignés dans sa lumière. Le calcul le plus postérieur (têtes de flèches très creuses) est totalement isodense à la bile. Le deuxième calcul, plus en avant (tête de flèche creuse), n’apparaît minéralisé qu’en périphérie avec un centre isodense à la bile. Le troisième calcul (flèche creuse courte) présente un petit noyau central calcifié et une périphérie faiblement minéralisée. Le quatrième calcul, le plus antérieur (têtes de flèches), présente une discrète minéralisation centrale.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

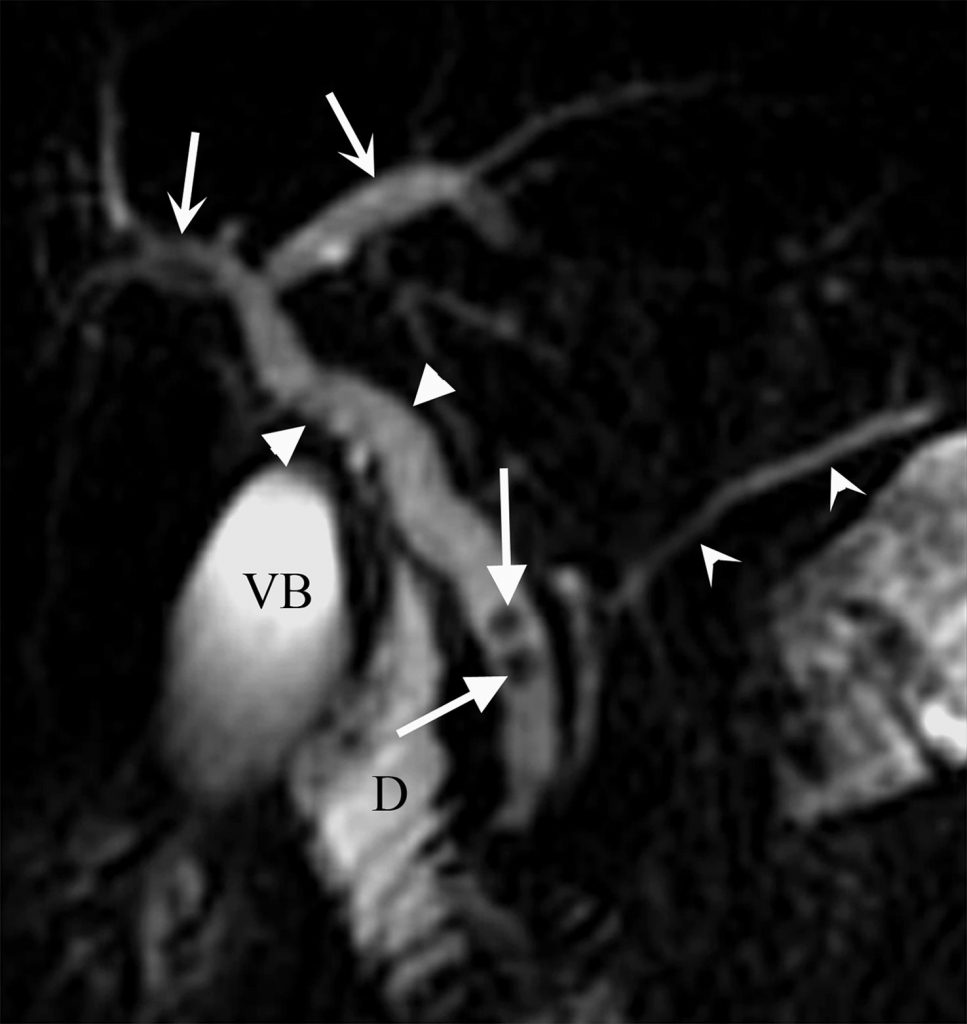

Fig. 9.3 Cholangiopancréatographie IRM (ou bili-IRM) d’un empierrement cholédocien.

Le conduit pancréatique (têtes de flèches creuses) et les voies biliaires intrahépatiques (flèches creuses) et extrahépatiques (têtes de flèches) apparaissent en franc hypersignal en pondération T2 sur un fond noir. Le conduit pancréatique est fin et régulier. La voie biliaire principale est élargie, mesurée entre les deux têtes de flèches à 12 mm de diamètre. Les voies biliaires intrahépatiques sont également dilatées car trop bien visibles. La lumière de la voie biliaire principale contient deux images polyédriques, en hyposignal (flèches pleines), correspondant à des calculs enclavés dans la voie biliaire principale.

VB : vésicule biliaire ; D : deuxième duodénum contenant du liquide.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

IV. Imagerie des complications

A. Cholécystite

C’est l’échographie qui constitue l’imagerie de référence (figure 9.4).

Fig. 9.4 Aspect échographique d’une cholécystite aiguë.

La vésicule biliaire (flèches) présente des parois épaissies mesurées à 9 mm d’épaisseur (entre les têtes de flèches). L’aspect de la paroi apparaît par endroits feuilleté ou strié (tête de flèche creuse). Par ailleurs, la vésicule biliaire contient du sludge déclive (∗). Il n’y a pas de calcul vésiculaire visible sur l’image.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Outre la mise en évidence des calculs vésiculaires, un épaississement de la paroi vésiculaire (> 4 mm) et une distension vésiculaire doivent être recherchés. Ce sont les images clés du diagnostic.

Les autres signes à rechercher sont importants pour consolider le diagnostic mais peuvent manquer ; ce sont :

- un signe de Murphy échographique : douleur au passage de la sonde sur la vésicule ;

- des anomalies du contenu vésiculaire : le sludge, qui correspond à une bile épaisse contenant des débris échogènes qui apparaît plus ou moins abondante et déclive dans la lumière vésiculaire ;

- un épanchement périvésiculaire.

Il y a d’autres causes d’épaississement de la paroi de la vésicule biliaire (ascite, hypertension portale, hépatite aiguë, etc.). Ce signe seul n’a donc pas beaucoup de valeur mais, associé à un contexte clinique évocateur (fièvre, douleur de l’hypochondre droit, défense, etc.), il devient le signe clé du diagnostic de cholécystite.

Le scanner permet également de faire le diagnostic de cholécystite aiguë en montrant l’épaississement de la paroi vésiculaire associée à une infiltration inflammatoire de la graisse périvésiculaire (figure 9.5).

Fig. 9.5 Aspect TDM de cholécystite aiguë.

Coupe après injection passant par la face inférieure du foie droit (F), le côlon ascendant (CA) et la vésicule biliaire (∗). La paroi de la vésiculaire biliaire apparaît épaissie, mesurée à 8 mm (têtes de flèches). Un aspect d’infiltration inflammatoire responsable d’une augmentation de densité diffuse de la graisse périvésiculaire peut également être observé.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Migration lithiasique et angiocholite

Lorsqu’un calcul migre dans le conduit cholédoque, il est à l’origine de douleur et d’une perturbation transitoire du bilan hépatique (cytolyse marquée). S’il reste coincé dans le cholédoque, il peut être à l’origine d’une dilatation des voies biliaires intra- et extrahépatiques, d’un ictère ou d’une angiocholite (douleur, fièvre, ictère). L’angiocholite correspond à une infection de la bile stagnante contenue dans les voies biliaires intra- et extrahépatiques en amont d’un obstacle biliaire. L’absence de dilatation des voies biliaires n’élimine pas le diagnostic de migration lithiasique.

L’échographie a une sensibilité médiocre pour la recherche de calculs de la voie biliaire principale, surtout si les voies biliaires ne sont pas dilatées. En revanche, une éventuelle dilatation des voies biliaires est très facilement mise en évidence. Une voie biliaire principale supérieure à 7 à 8 mm de diamètre est généralement considérée comme dilatée. Les voies biliaires intrahépatiques sont considérées comme dilatées lorsqu’elles deviennent anormalement visibles à côté des vaisseaux portes, réalisant une image de doubles canaux parallèles dans le foie. Enfin, si c’est la partie basse de la voie biliaire principale qui est mal vue, l’écho-endoscopie est alors un excellent examen pour retrouver un calcul enclavé dans les derniers centimètres du conduit cholédoque.

Les performances du scanner restent moyennes pour identifier le ou les calculs dans le cholédoque, mais il est parfaitement capable d’identifier la dilatation des voies biliaires si elle existe.

C’est l’IRM, sur des séquences pondérées en T2 et de bili-IRM, qui est le meilleur examen (avec l’écho-endoscopie) pour identifier un calcul enclavé dans le cholédoque sous la forme de formations arrondies en hyposignal réalisant une image d’arrêt convexe vers le haut de la colonne de bile en hypersignal dans la lumière du conduit cholédoque.

Points clés

- Les principales complications lithiasiques sont la cholécystite aiguë, la migration lithiasique et l’angiocholite.

- L’examen d’imagerie de référence pour la cholécystite aiguë est l’échographie.

- Le meilleur examen pour visualiser un calcul enclavé dans le cholédoque est l’IRM.