Plan de chapitre

ITEM 350 – Hémorragie digestive

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

– A. Hémorragie digestive aiguë

– B. Hémorragie digestive chronique

III. Sémiologie

Situations de départ

- 4 Douleur abdominale.

- 10 Méléna/rectorragie.

- 14 Émission de sang par la bouche.

- 43 Découverte d’une hypotension artérielle.

- 60 Hémorragie aiguë.

- 233 Identifier/reconnaître les différents examens d’imagerie (type, fenêtre, séquences, incidences, injection).

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 350 – Hémorragie digestive

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Hémorragie digestive haute et basse* | ||

| Prévalence, épidémiologie | Connaître l’épidémiologie des hémorragies hautes et basses, en fonction du terrain et des facteurs de risque* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les modes de révélation clinique (hématémèse, méléna, hématochézie, choc hémorragique)* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic d’une hémorragie digestive haute ou basse* | Savoir différencier une hématémèse d’une cause extradigestive (hémoptysie, épistaxis) et différencier une rectorragie d’un méléna Comprendre l’implication de la présence de méléna sur la localisation du saignement | |

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic et les étiologies des hématémèses de l’enfant* | ||

| Diagnostic positif | Connaître les éléments du diagnostic et les étiologies des hémorragies digestives basses de l’enfant* | ||

| Étiologie | Savoir que la cause la plus fréquente d’hémorragie digestive haute est l’ulceration gastroduodénale* | ||

| Étiologie | Connaître les principales causes d’hémorragie digestive* | Connaître les principales causes d’hémorragie digestive haute (ulcères gastroduodénaux, varices œsophagiennes, gastropathie d’hypertension portale, œsophagite) et basse (tumeurs, diverticules, colites, angiodysplasies) | |

| Examens complémentaires | Connaître les examens biologiques à réaliser devant une hémorragie digestive* | Savoir réaliser un GDS artériel, une numération sanguine/Hémocue et les tests d’hémostase usuels | |

| Examens complémentaires | Connaître les indications des examens d’imagerie devant une hémorragie digestive | ||

| Identifier une urgence | Connaître les signes de gravité d’une hémorragie digestive haute ou basse chez l’adulte et l’enfant* | Évaluer l’abondance d’une hématémèse, rechercher les signes cliniques de choc hémorragique, rechercher des signes de détresse respiratoire | |

| Identifier une urgence | Connaître les diagnostics urgents devant une hémorragie digestive basse : invagination intestinale aiguë (basse), diverticule de Meckel* | ||

| Prise en charge | Connaître et prévenir les principaux facteurs de risque de saignement* | Savoir identifier les deux principaux facteurs de risque d’hémorragie digestive haute : médicamenteuses (AINS, aspirine, antiagrégant, anticoagulation) et Helicobacter pylori | |

| Prise en charge | Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique en urgence des hémorragies digestives et de leurs complications y compris chez le cirrhotique* | Savoir initier une oxygénothérapie, un remplissage et se préparer à une transfusion en urgence | |

| Prise en charge | Hématémèse de l’enfant : traitement* | ||

| Prise en charge | Hémorragie digestive basse de l’enfant : traitement* | ||

| Prise en charge | Connaître la place de l’endoscopie digestive (diagnostique et thérapeutique) dans les hémorragies digestives* | Savoir discuter avec les équipes interventionnelles la réalisation d’une endoscopie digestive haute | |

I. Généralités

Les hémorragies digestives peuvent se présenter sous deux formes :

- un tableau aigu avec hémorragie importante, mettant en jeu la vie du patient : la prise en charge diagnostique et thérapeutique est une urgence ;

- un tableau subaigu ou chronique, fait de saignements répétés mais peu importants, pouvant entraîner une anémie mais ne mettant pas en jeu la vie du patient à court terme.

Il existe :

- les hémorragies digestives hautes, qui surviennent en amont de l’angle duodénojéjunal et qui se manifestent par une hématémèse et/ou un méléna ; les principales causes sont les ulcères gastro-duodénaux, les ruptures de varices œsophagiennes compliquant une cirrhose, et les lésions de gastrite.

- les hémorragies digestives basses, qui surviennent en aval de l’angle duodénojéjunal et se caractérisent par un méléna (saignement grêlique) ou des rectorragies (saignement abondant ou colique) ; les causes les plus fréquentes sont les hémorroïdes, les diverticules coliques et les cancers colorectaux.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

A. Hémorragie digestive aiguë

En cas d’hémorragie digestive aiguë :

- il faut déterminer en urgence le site et la cause de l’hémorragie ;

- il faut arrêter le saignement.

1. Déterminer le site et la cause de l’hémorragie

C’est l’endoscopie digestive haute ou basse (selon l’orientation clinique) qui doit être l’examen de première intention. Si celle-ci n’est pas disponible ou non contributive (en cas d’hémorragie trop abondante), un examen tomodensitométrique abdominopelvien avec injection de produit de contraste doit être réalisé en urgence. Celui-ci doit comporter un temps sans injection, un temps artériel pour bien analyser les structures artérielles (angioscanner), et un temps portal ; l’extravasation du produit de contraste réalise une plage hyperdense (par rapport au temps sans injection).

Le temps d’apparition de cette plage permet de séparer un saignement artériel (apparaissant au temps artériel et se majorant au temps portal) du saignement veineux visible uniquement au temps portal.

L’échographie et l’IRM ne sont pas indiquées.

2. Arrêter le saignement

La prise en charge médicale doit permettre de corriger ou d’antagoniser un éventuel surdosage en anticoagulants, de corriger les pertes sanguines et de stabiliser l’état hémodymanique du patient. Lorsque le saignement identifié en endoscopie ou en tomodensitométrie est d’origine artérielle, une embolisation par voie endovasculaire (radiologie interventionnelle) doit être l’option privilégiée (figure 7.1). Lorsque le saignement est veineux (varices œsophagiennes, par exemple), les traitements endoscopiques sont privilégiés.

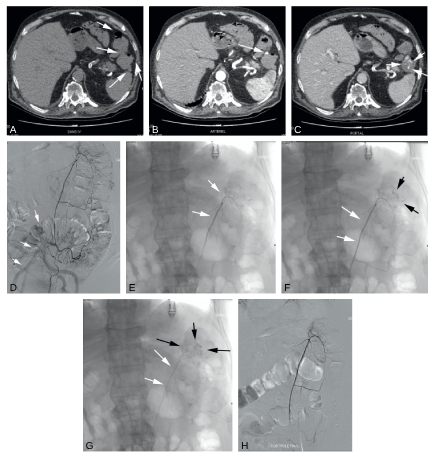

Fig. 7.1 Hémorragie digestive basse chez un homme de 79 ans.

L’examen tomodensitométrique met en évidence un saignement aiguë au niveau d’un diverticule de l’angle colique gauche. (A) Temps sans injection de produit de contraste. Noter la présente de diverticules coliques (flèches). (B) Temps artériel après injection d’un produit de contraste iodé ; Noter l’apparition d’une plage dense au sien d’un diverticule (flèche). (C) Temps portal après injection. Cette plage dense augmente en taille et semble remplir partiellement la lumière colique (flèches). Cet aspect est caractéristique d’une extravation du produit de contraste et permet d’affirmer le saignement actif au temps artériel. (D) Artériographie de l’artère mésentérique inférieure (flèches montrant le cathéter). (E à G) Images successives obtenues après cathéristime hypersélectif de l’artère colique gauche (flèche blanches) montrant une fuite du produit de contraste dans la lumière colique (flèches noires). (H) Contrôle après embolisation à l’aide de particules résorbables (non radio-opaques et non visible sur cette image) montrant l’arrêt de toute extravasation.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

B. Hémorragie digestive chronique

En cas de saignement subaigu ou chronique, peu important et/ou intermittent, une fibroscopie digestive haute et basse sont les deux examens de première intention. La vidéocapsule endoscopique est indiquée en deuxième intention après bilan endoscopique complet négatif et en l’absence de syndrome occlusif. Elle permet d’identifier les angiodysplasies du grêle qui représentent la première cause d’hémorragie gastro-intestinale occulte.

L’entéroscanner est indiqué en troisième intention en cas de vidéocapsule non disponible, négative, contre-indiquée ou en cas d’échec de celle-ci.

Enfin, la scintigraphie aux globules rouges marqués est un examen capable de détecter des hémorragies infimes, de l’ordre de 0,1 ml/min.

L’échographie, l’IRM, la TEP-TDM au 18FDG et l’artériographie digestive à visée diagnostique ne sont pas indiquées.

III. Sémiologie

L’extravasation de produit de contraste, une plage hyperdense, traduit la fuite du produit de contraste du compartiment vasculaire ; le temps d’apparition de cette plage permet de séparer un saignement artériel (apparaissant au temps artériel et se majorant au temps portal) du saignement veineux visible uniquement au temps portal. Il faudra toujours rechercher une cause éventuelle du saignement (tumeur, diverticule, angiodysplasie cæcale).

Points clés

Hémorragie aiguë

- L’examen tomodensitométrique sans puis après injection de produit de contraste est l’examen de première intention en cas d’hémorragie abondante non expliquée par l’endoscopie digestive. Il est réalisé au mieux en période de saignement actif.

- L’embolisation artérielle par voie endovasculaire doit être réalisée en cas de saignement artériel actif et permet le plus souvent d’arrêter rapidement le saignement en association avec la correction des troubles de la crase sanguine.

Hémorragie chronique

- Une fibroscopie haute et basse doit être réalisée de première intention.

- La vidéocapsule est indiquée en deuxième intention après bilan endoscopique complet négatif.

- L’entéroscanner est indiqué en troisième intention en cas de vidéocapsule non disponible, négative, contre-indiquée ou d’échec de celle-ci.

- La scintigraphie aux globules rouges marqués est utile dans les cas difficiles pour détecter des saignements de très faible abondance.