Plan de chapitre

ITEM 359 – Détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte

I. Généralités

II. Stratégie d’exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

- 160 Détresse respiratoire aiguë.

- 162 Dyspnée.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 359 – Détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l’enfant et de l’adulte

| Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |

| Définition | Définition de la détresse et de l’insuffisance respiratoire aiguë* | Détresse = définition clinique IRA = anomalies gazométriques (PaO2, PaCO2) | |

| Définition | Critères de diagnostic, variations avec l’âge* | – | |

| Éléments physiopathologiques | Principes physiopathologiques de l’hypoxémie* | Anomalies ventilation/perfusion, effet shunt, trouble de la diffusion, diminution de la PAO2 | |

| Éléments physiopathologiques | Anomalies de la pompe ventilatoire* | Atteinte médullaire, nerveuse périphérique, musculaire, compliance thoracopulmonaire, TVO | |

| Éléments physiopathologiques | Éléments physiopathologiques du SDRA et causes principales, maladie des membranes hyalines du nouveau-né* | Lésions de la membrane alvéolocapillaire | |

| Identifier une urgence | Reconnaître les signes de gravité cliniques et gazométriques* | Reconnaître et savoir recueillir les anomalies de la FR, une désaturation, une cyanose, des signes de tirage, un balancement, des signes en faveur d’une hypercapnie (sueurs, signes cardiovasculaires, encéphalopathie), bradypnée asphyxique Connaître les critères gazométriques de gravité | |

| Identifier une urgence | Savoir reconnaître les signes de détresse respiratoires suite à l’inhalation d’un corps étranger chez l’enfant et chez l’adulte, ou en cas d’épiglottite de l’enfant et de l’adulte* | Corps étranger (syndrome de pénétration…, sémiologie selon l’âge) | |

| Diagnostic positif | Savoir rechercher les éléments d’orientation clinique et anamnestique devant une insuffisance respiratoire aiguë chez l’adulte et l’enfant* | Décompensation de BPCO, OAP, EP, PNP, asthme, bronchiolites, pathologies des voies aériennes supérieures | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’investigations à visée étiologique pour les hypothèses fréquentes (décompensation de BPCO, OAP, EP, PNP, asthme, bronchiolites, pathologies des voies aériennes supérieures)* | Radiographie de thorax, bilan sanguin (dont GDS artériel), ECG, place raisonnée : biomarqueurs, échocardiographie, scanner thoracique | |

| Examens complémentaires | Connaître l’indication des examens d’imagerie devant un corps étranger bronchique* | Radiographie du thorax en inspiration/expiration en première intention, pas d’indication de scanner en première intention | |

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie et échographie devant une détresse respiratoire néonatale | ||

| Examens complémentaires | Connaître la stratégie d’exploration en imagerie devant une détresse respiratoire du nourrisson et de l’enfant | ||

| Contenu multimédia | Savoir reconnaître un OAP sur une radiographie du thorax* | Cardiomégalie, épanchement pleural souvent bilatéral et symétrique, redistribution vasculaire vers les sommets, signes d’atteinte interstitielle (lignes de Kerley B) ou alvéolaire (opacités alvéolaires bilatérales à prédominance périhilaire) | |

| Contenu multimédia | Savoir reconnaître une pneumonie sur une radiographie du thorax* | ||

| Étiologie | Connaître les étiologies à l’origine de la détresse respiratoire aiguë du nourrisson et de l’enfant | Corps étranger, bronchiolite, laryngite, épiglottite, asthme, malformation, pneumothorax, pneumomédiastin, insuffisance cardiaque aiguë, pleurésie, maladie neuromusculaire, laryngomalacie, paralysies, laryngées, sténoses sous-glottiques | |

| Étiologie | Savoir reconnaître les causes les plus fréquentes chez l’adulte* | OAP, exacerbation de BPCO, crise d’asthme, pneumonie, embolie pulmonaire | |

| Identifier une urgence | Connaître les premiers gestes chez l’enfant présentant une détresse respiratoire d’origine ORL* | Décrire les mesures à mettre en œuvre en urgence, dyspnée laryngée, épiglottite, bronchiolite : gestes (LVAS, position…) et manœuvres (Heimlich), mesures de surveillance immédiate, orientation du patient | |

| Identifier une urgence | Connaître les premiers gestes chez l’adulte présentant une inhalation de corps étranger* | Décrire les mesures à mettre en œuvre en urgence : gestes (LVAS, position…) et manœuvres (Heimlich), mesures de surveillance immédiate, orientation du patient | |

| Prise en charge | Connaître les modalités d’oxygénation initiale* | Savoir prescrire une oxygénothérapie et utiliser les moyens d’administration suivants : lunettes, masque simple, masque haute concentration, ballon autoremplisseur avec valve unidirectionnelle, connaître les limites de ces méthodes | |

| Prise en charge | Connaître les différents moyens de la prise en charge d’un patient en insuffisance respiratoire aiguë* | Connaître les grands principes des traitements symptomatiques : oxygène haut débit, PPC, VNI, ventilation invasive | |

| Identifier une urgence | Savoir orienter en urgence un patient en détresse respiratoire aiguë pour un geste spécialisé* | Connaître les indications urgentes de laryngoscopie, bronchoscopie, trachéotomie | |

I. Généralités

La survenue d’une détresse respiratoire néonatale peut être immédiate après la naissance ou survenir dans les heures qui suivent l’accouchement.

Les détresses respiratoires néonatales ont de multiples étiologies dont certaines nécessitent un traitement médical et d’autres un traitement chirurgical. Les malformations pulmonaires et diaphragmatiques responsables de détresse respiratoire néonatale sont le plus souvent dépistées en anténatal.

II. Stratégie d’exploration en imagerie

L’échographie anténatale permet le dépistage des malformations thoraciques, bronchopulmonaires et diaphragmatiques responsables de détresse respiratoire permettant d’améliorer la prise en charge à la naissance.

La prise en charge est d’abord symptomatique.

Le cliché thoracoabdominal est indispensable à la prise en charge initiale et dans le suivi.

L’échographie est utile pour la recherche d’un épanchement.

La tomodensitométrie est rarement réalisée.

III. Sémiologie

La sémiologie varie en fonction de l’étiologie. Le contexte clinique néonatal oriente en grande partie vers quelques diagnostics principaux. Une détresse respiratoire aiguë survenant les premières heures de vie chez un nouveau-né prématuré fait évoquer une maladie des membranes hyalines.

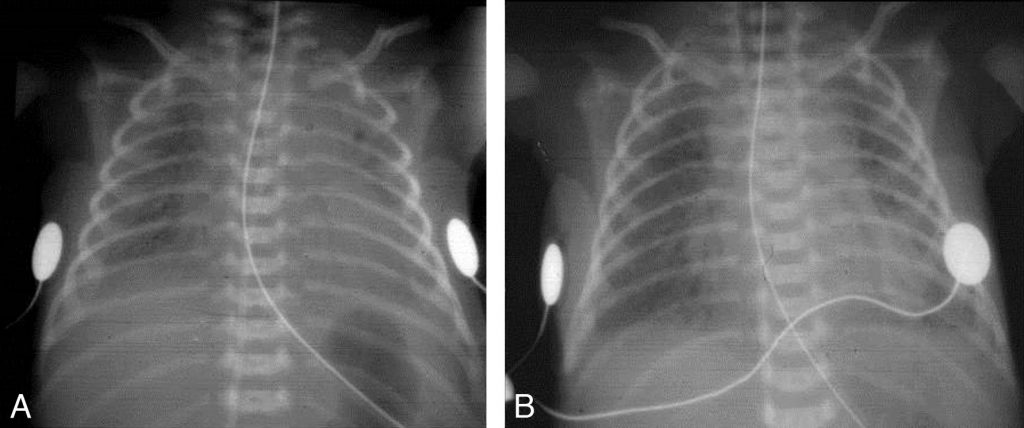

La radiographie thoracique objective un petit volume pulmonaire, des suropacités alvéolaires, allant du granité jusqu’au poumon blanc, avec bronchogramme aérien. Après instillation endotrachéale de surfactant, les poumons sont rapidement mieux ventilés, avec retour à une transparence pulmonaire normale (figure 124.1).

Fig. 124.1 Radiographie thoracique de face, couché.

Maladie des membranes hyalines (A). Même nouveau-né (B), après instillation endotrachéale de surfactant.

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Nous en citerons également deux autres : le pneumothorax et la hernie diaphragmatique.

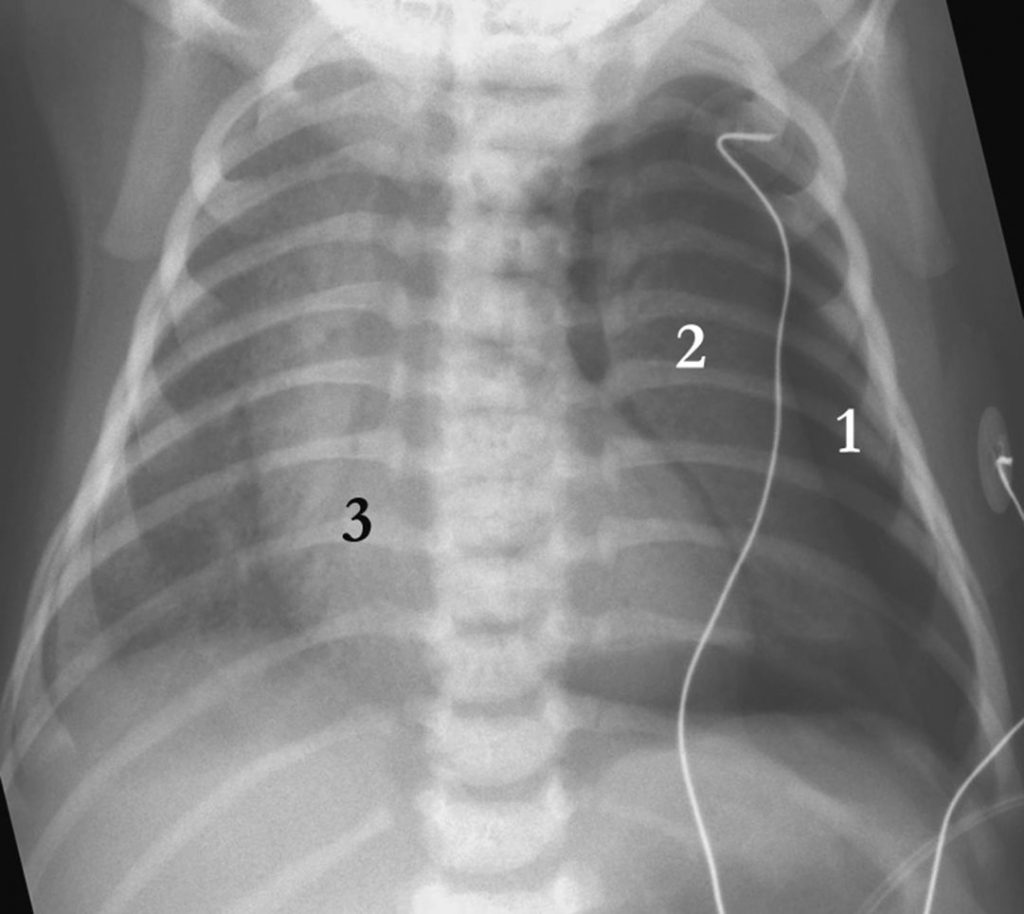

Classiquement, le pneumothorax se traduit par une hyperclarté (image aérique) périphérique située entre la paroi thoracique et le poumon et entre le poumon et le médiastin, entraînant en fonction du volume une rétraction du poumon homolatéral au niveau du hile et une déviation médiastinale controlatérale (figure 124.2). La sémiologie du pneumothorax chez le nouveau-né peut différer de celui du grand enfant ou de l’adulte car les clichés sont réalisés en position couchée et que le poumon du nouveau-né se collabe peu ; l’air se collecte alors sous la paroi thoracique antérieure et fait basculer le poumon en dehors ou en arrière en fonction du volume de l’épanchement. Une seconde différence technique est la projection antéropostérieure des rayons X, entraînant un effet d’agrandissement de la silhouette cardiomédiastinale, donnant l’impression d’une cardiomégalie.

Fig. 124.2 Radiographie thoracique de face, couché : pneumothorax gauche.

Collection aérique périphérique (1), poumon gauche rétracté (2), déviation du médiastin à droite (3).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

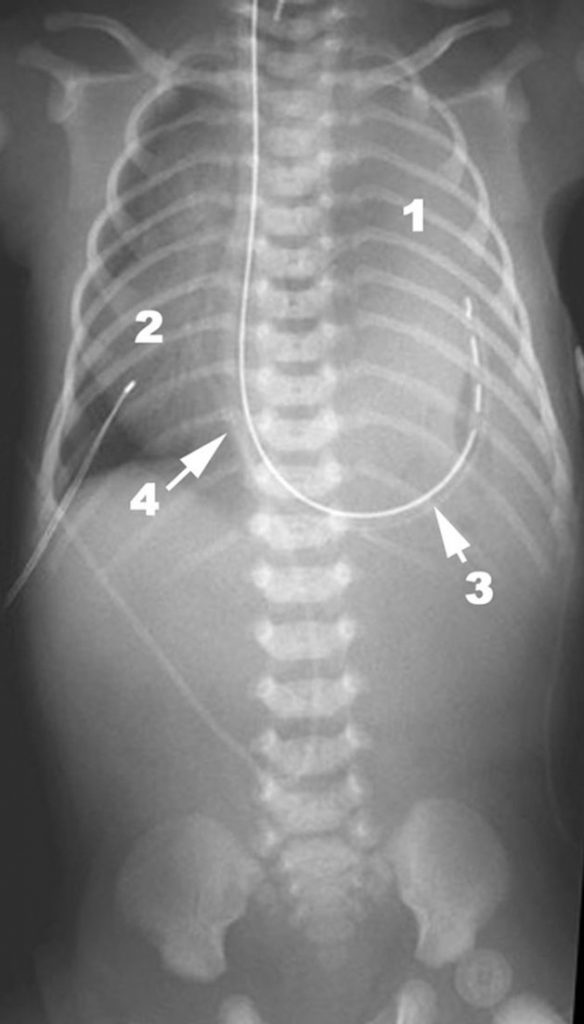

Les hernies diaphragmatiques sont le plus souvent localisées à gauche (figure 124.3), avec présence dans l’hémithorax gauche d’anses digestives et parfois de l’estomac. La radiographie montre, en fonction de l’aération des anses digestives : un hémithorax gauche opaque (anses non aérées) ou un hémithorax gauche avec des images aériques (anses aérées), une absence d’anses digestives aérées dans l’abdomen, une déviation du médiastin à droite, une absence de visualisation de la coupole diaphragmatique gauche, une sonde nasogastrique en position intrathoracique (estomac intrathoracique).

Fig. 124.3 Cliché thoracoabdominal de face couché : hernie diaphragmatique gauche.

Hémithorax gauche opaque (1), déviation du médiastin à droite (2), sonde nasogastrique intrathoracique (3), cathéter veineux ombilical dans la veine cave inférieure (4).

Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Points clés

- L’échographie anténatale permet le dépistage des malformations thoraciques, bronchopulmonaires et diaphragmatiques responsables de détresse respiratoire, permettant d’améliorer la prise en charge à la naissance.

- La radiographie thoraco-abdominale est indispensable à la prise en charge initiale et dans le suivi.

- L’échographie est utile pour la recherche d’un épanchement.

- La TDM est rarement réalisée.